Colonialidad territorial y turismo como estrategia de construcción de paz territorial: horizontes y desafíos en Colombia

Territorial Coloniality and Tourism as a Strategy for Building Territorial Peace: Horizons and Challenges in Colombia

Colonialidade territorial e turismo como estratégia de construção da paz territorial: horizontes e desafios na Colômbia

![]() Milson Betancourt Santiago*

Milson Betancourt Santiago*

Recibido: 30 de septiembre de 2023

Aprobado: 18 de septiembre de 2024

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13751

Para citar este artículo

Betancourt Santiago, M. (2024). Colonialidad territorial y turismo como estrategia de construcción de paz territorial: horizontes y desafíos en Colombia. Territorios, (51 Especial), 1-31. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13751

Universidad del Rosario

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Resumen

Este artículo aborda la comprensión de conflictos y violencias desde la perspectiva de la colonialidad territorial como propuesta teórica. Se busca entender las raíces de la no paz persistente en el mundo a partir de una caracterización de la conflictividad territorial y colonialidad territorial. Además, se propone la paz territorial como estrategia de transformación y superación del desordenamiento territorial de la vida. Con esta reflexión, en la segunda parte del trabajo se analizan las posibilidades, límites y desafíos de las propuestas del turismo como una estrategia de construcción de paz territorial. Se profundiza en la conexión entre el turismo y elementos clave en la construcción de la paz territorial, como la sustentabilidad, la equidad y la participación activa de las comunidades locales. Este texto es importante para repensar los sentidos, horizontes y desafíos que tienen las políticas de turismo que se enmarcan en objetivos de paz, transformación social y ambiental, a fin de conseguir avanzar en sus fines. El trabajo se construye desde una revisión crítica de algunos conceptos relacionados con la forma de comprender las guerras/violencias/conflictos en el mundo y Colombia, teniendo en cuenta una perspectiva combinada de la ecología política, la geografía crítica y los estudios decoloniales, que se condensa en el concepto de colonialidad territorial. En la tercera parte, a partir de estas miradas teóricas se hace la revisión de tres ejes esenciales para la construcción de alternativas desde el turismo: la paz territorial, la equidad y la sustentabilidad.

Palabras clave

Colonialidad territorial; paz territorial; turismo; equidad; sustentabilidad.

Abstract

This article addresses the understanding of conflicts and violence from the perspective of territorial coloniality as a theoretical proposal. The aim is to comprehend the roots of ongoing non-peace in the world through a characterization of territorial conflict and territorial coloniality. Furthermore, territorial peace is proposed as a strategy for transforming and overcoming the disorder of territorial life. Building upon this reflection, the second part this study questions the possibilities, limits, and challenges of tourism as a strategy for constructing territorial peace. Additionally, a deeper exploration is conducted into the connection between tourism and key elements in the construction of territorial peace, such as sustainability, equity, and active participation of local communities. This article is important to rethink the meanings, horizons and challenges of tourism policies that are framed within objectives of peace and social and environmental transformation, in order to advance their goals. The work is built from a critical review of some concepts related to the way of understanding wars/violence/conflicts in the world and Colombia, from a combined perspective of political ecology, critical geography and decolonial studies that are condensed in the concept of territorial coloniality. In the second part, from these theoretical perspectives, the review of three essential axes for the construction of ‘tourism alternatives is addressed: territorial peace, equity, and sustainability.

Keywords

Territorial coloniality; territorial peace; tourism; equity; sustainability.

Resumo

Este artigo aborda a compreensão dos conflitos e das violências a partir da perspectiva da colonialidade territorial como proposta teórica. Nele, busca-se compreender as raízes da persistente ausência de paz no mundo a partir de caracterização do conflito territorial e da colonialidade territorial. Além disso, a paz territorial é proposta como estratégia para transformar e superar a desordem territorial da vida. Com base nessa reflexão, na segunda parte do artigo, analisam-se as possibilidades, os limites e os desafios das propostas de turismo como estratégia para a construção da paz territorial. Aprofunda-se na conexão entre o turismo e os elementos-chave da construção da paz territorial, como a sustentabilidade, a equidade e a participação das comunidades locais. Este artigo é importante para repensar os significados, os horizontes e os desafios das políticas de turismo que se enquadram nos objetivos de paz, transformação social e ambiental, a fim de atingir suas metas. O trabalho é construído a partir da revisão crítica de alguns conceitos relacionados à forma de entender as guerras, a violência e os conflitos no mundo e na Colômbia, sob a perspectiva combinada de ecologia política, geografia crítica e estudos decoloniais que se condensam no conceito de colonialidade territorial. Na segunda parte, a partir dessas perspectivas teóricas, é abordada uma revisão de três eixos essenciais para construir alternativas do ponto de vista do turismo: paz territorial, equidade e sustentabilidade.

Palavras-chave

Colonialidade territorial; paz territorial; turismo; equidade; sustentabilidade.

1. Colonialidad territorial: elementos para la comprensión de las dinámicas de violencia, guerra y conflicto en Colombia y el mundo

La llegada de los españoles a las tierras-cuerpos de Abya Yala en 1492 marcó, como menciona Horacio Machado, la invención-creación del mundo moderno y una geografía colonial caracterizada por una espiral ascendente de violencia y despojo, “alterando de forma drástica e irreversible el curso de la historia” (Machado, 2014, p. 115). Es el tiempo y el lugar originario a través del cual las fuerzas dominantes de la modernidad se erigieron como “matrices generativas del mundo objetivado de instituciones y geografías-mundo” (Machado, 2014, p. 120). América fue incorporada de manera violenta a las fuerzas del mercado mundial, convirtiéndose en el espacio periférico abismal de violencia constitutiva y el territorio colonial de extracción por excelencia.

Sin embargo, este acto no se limitó a un nivel local, sino que también generó a nivel global un patrón de ocupación del espacio y el desarrollo de mecanismos de control bajo un modelo de gobierno destinado a la explotación y despojo. Este despojo y explotación se lograron a través de la estrecha relación entre la expansión, la imposición de un modelo económico y el sometimiento militar, que, por su carácter extractivo, ha dejado capas de devastación humana y ambiental a su paso, causando desordenamiento territorial a las comunidades donde llega, permitiendo que persistan estructuras de poder que perpetúan la explotación-dominación.

En este contexto, surge la propuesta teórica de la colonialidad territorial como un concepto que recoge el análisis crítico de las formas de dominación y opresión que han caracterizado históricamente las relaciones entre territorio, poder, poblaciones en América Latina y otras regiones del mundo (Betancourt, 2017, 2021a, 2023). Se basa en la idea de que la colonialidad, entendida como una matriz de poder eurocéntrica y colonial, ha persistido más allá de la época de la Conquista y sigue moldeando las estructuras sociales, territoriales, económicas, políticas y culturales en la actualidad.

En trabajos anteriores, hemos señalado cómo se ha fragmentado la comprensión conjunta de muchas dinámicas de violencia, guerra y conflicto. Estos fenómenos suelen ser analizados por separado por la academia, los Estados, los movimientos y organizaciones sociales que intervienen en ellos, lo que origina visiones limitadas del malestar humano y ambiental (Betancourt, 2021a, 2023). Para superar esta fragmentación, el concepto colonialidad territorial es una propuesta que unifica los fenómenos de violencia, guerra y conflicto, sus causas, dinámicas e impactos que padecemos como sociedad en la actualidad como parte de la conflictividad territorial histórico-geográfica que caracteriza al sistema mundo moderno colonial capitalista (Betancourt & Porto-Gonçalves, 2017).

Las características distintivas de la colonialidad territorial son múltiples y se entrelazan entre sí. En primer lugar, está el despojo territorial, que implica la usurpación violenta o sutil de los territorios ancestrales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, privándolas del acceso y control sobre sus recursos naturales y espacios vitales. La colonialidad impulsa desde siempre, pero cada vez más acelerada, una absorción permanente de otras geografías (materias, energías, trabajo humano, conocimientos, etc.), generando así un permanente despojo y desplazamiento de poblaciones como excedentes poblacionales (Betancourt, 2023; Rodríguez, 2014). Poblaciones que sobran para el ordenamiento territorial hegemónico, y se acumulan en las periferias de las ciudades.

La colonialidad territorial se refiere a las dinámicas de despojo, control político, explotación de los territorios y sus recursos naturales, que han sido impuestas por fuerzas externas a las comunidades locales desde la Conquista y que siguen en expansión. Estas fuerzas incluyen no solo a los colonizadores históricos, sino también a actores contemporáneos como el capital transnacional, las empresas extractivas y los Estados neocoloniales (Makran & López, 2019).

En segundo lugar, la colonialidad territorial se manifiesta en la imposición de un modelo económico extractivista, en el cual los recursos naturales de los territorios son explotados en beneficio de intereses externos, sin tener en cuenta las necesidades y saberes locales. Esto ha llevado a la sobreexplotación de la naturaleza y a la degradación ambiental, impactando negativamente la biodiversidad y los sistemas de sustento de las comunidades (Gudynas, 2015).

En tercer lugar, la colonialidad territorial se entrelaza con el control político, en el que las decisiones sobre los territorios son tomadas desde fuera, sin considerar las voces y necesidades de las poblaciones locales. Esto se traduce en políticas represivas, militarización de las zonas y violaciones de los derechos humanos de aquellos que resisten las imposiciones. El poder territorial colonial siempre ha necesitado de la violencia sistemática y permanente para expandirse y poder operar como orden territorial en aceleración y expansión. Por esto, como menciona Machado (2012), siempre ha mantenido una violencia eficaz y apropiada.

En cuarto lugar, la colonialidad territorial impone patrones culturales y epistemológicos dominantes, subordinando y silenciando las cosmovisiones y conocimientos ancestrales de las comunidades locales. Esto conduce a la pérdida de identidad cultural y a la invisibilización de la riqueza de saberes acumulados por generaciones, como bien aclara Machado, de “una expropiación inseparable en lo ecológico, económico, político, cultural, semiótico, biopolítico, epistémico […] una expropiación múltiple, sistemática y sistémica, integral de las energías vitales” (Machado, 2012, p. 56).

Ahora, es importante también resaltar que, a pesar de que este patrón de poder ha venido en permanente proceso de fortalecimiento y expansión, grandes regiones y espacios territoriales del mundo se han mantenido poco integradas/subordinadas y subsisten como territorios de libertad para muchos pueblos y comunidades (Porto-Gonçalves, 2002; Serje, 2011). Esto ocurre regularmente en aquellos espacios rugosos, distantes y de compleja penetración, generalmente aquellas últimas fronteras internas de los Estados excolonias.

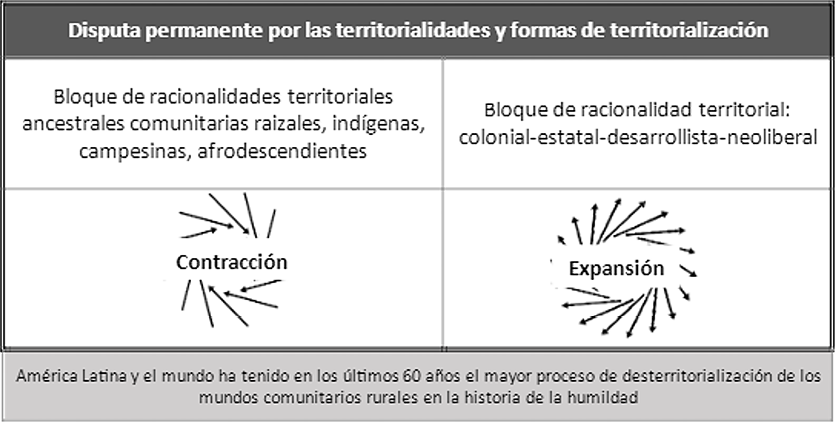

En esa medida, la colonialidad territorial y su conflictividad se manifiestan en el enfrentamiento de dos bloques de racionalidad territorial. Por un lado, el bloque colonial-estatal-desarrollista-neoliberal en expansión, mientras que, por otro lado, el bloque de racionalidades comunitarias tradicionales locales campesinas, indígenas afrodescendientes y otras se encuentra en contracción. En la figura 1 buscamos representar este proceso simultáneo de expansión de una racionalidad, mientras que otra se contrae. El proceso es continuo global-local, aunque diferenciado en el tiempo, en el espacio y en el modo.

Figura 1. Conflictividad territorial de larga duración en América Latina y el mundo

Fuente: elaboración del autor.

Esta lucha entre estos dos bloques ha sido identificada y documentada con diversos nombres, como “las guerras del agua”, “las guerras de la globalización”, “las violencias de la revolución verde”, los tres de la conocida investigadora india Vandana Shiva; “las guerras de la agricultura”, del agrarista colombiano Darío Fajardo; “las guerras climáticas”, de Harald Welzer, pero también dos trabajos recientes nuestros sobre la historia y geografía de la relación entre minería y múltiples formas de violencia y criminalización en América Latina (Betancourt, 2016), así como otro sobre la historia y geografía de la expansión de la explotación de hidrocarburos en Suramérica y su relación con múltiples, sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos y de la naturaleza (Betancourt, 2021b).

Siguiendo las ideas de Stathis Kalyvas (2001a, 2001b, 2004) y Mary Kaldor (2001), es esencial comprender que estas guerras son procesos sociales, históricos y geográficos complejos, en los que el verdadero proceso territorial y ambiental de larga, mediana y corta duración que nos afecta y violenta es el desordenamiento de la reproducción de la vida cada vez a una escala, magnitud y velocidad nunca antes vistas, el cual se origina en el imperativo territorial y ambiental impuesto por los modos de vida imperiales del norte global rico (Brandt & Wissen, 2017). Dicho imperativo está arraigado en estructuras de poder territoriales que se relacionan con las crecientes y acumuladas demandas de recursos y energía durante más de 500 años, pero que han experimentado una aceleración significativa en las últimas siete décadas (Will et al., 2015).

En general son trabajos que muestran la densidad geográfica y social de estos procesos en nuestra región latinoamericana. Esto nos lleva a sugerir una visión más completa de las múltiples violencias y guerras desde la colonialidad territorial, que señala que las consecuencias son más hondas y bastas, y, por lo tanto, las soluciones necesitan ser más coherentes con el estado de la devastación múltiple.

1.1. Las causas están vinculadas, aun cuando operen en dinámicas espaciotemporalmente diferenciadas

De esta manera, la crisis civilizatoria, el proceso de devastación social y ambiental, y el desordenamiento territorial de la vida están intrínsecamente entrelazados en sus causas, dinámicas e impactos, a pesar de que puedan manifestarse diferenciados en el tiempo y en el espacio. En otras palabras, es crucial abordar las acumulaciones de conflictividad territorial a lo largo de sus variaciones histórico-geográficas, pero vinculadas en la larga, media y corta duración.

Esto implica que este no es un fenómeno reciente, sino que ha alcanzado dimensiones y escalas sin precedentes en la actualidad. Para ello ha sido necesario comprender y evidenciar este proceso desde la larga duración del colonialismo, pasando por hitos especiales como la llamada “revolución industrial”, la “gran aceleración” (Will et al., 2015), la “violencia de la revolución verde” (Shiva, 1991) y, de manera progresiva, la propagación de la cultura del consumo y determinados estilos de vida. Estos últimos aspectos han sido identificados por los politólogos Ulrich Brand y Markus Wissen (2017) como “modos de vida imperiales”.1

Tales modos de vida no solo se originaron durante la época del colonialismo imperial, sino que se han consolidado, intensificado y expandido en numerosos sectores del norte global. Su existencia depende de la persistencia de nuevas formas de relaciones imperiales en un complejo entramado de interacciones entre empresas, Estados, individuos y territorios en todo el mundo.

Ante esta expansión acelerada, los mundos comunitarios tradicionales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y otras formas de existencia comunitaria territorial de pueblos y comunidades, como el bloque de racionalidades en contracción, han sido desde siempre los más afectados por la violencia y la conflictividad, dos caras de la misma tensión territorial. Esto se refleja tanto en las cifras que estiman la devastación humana causada por el régimen colonial a nivel mundial en el sur global (Mignolo, 2007; Arias, 2007) como en las cifras nacionales proporcionadas por la Comisión de la Verdad en 2022, que identifican el desplazamiento y el despojo como los principales actos de violencia en el contexto del conflicto armado en Colombia y a las comunidades campesinas e indígenas como las principales víctimas (ver figura 2).

Figura 2. Víctimas de desplazamiento forzado y despojo en Colombia (1985-2021)

Fuente: Registro Único de Víctimas, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022, p. 205).

La colonialidad territorial en el conflicto colombiano y en el mundo ha implicado la imposición de modelos de desarrollo que benefician a actores externos, a las élites y perpetúan la exclusión y desigualdad de comunidades. El desplazamiento y despojo de tierras y territorios ancestrales han sido manifestaciones evidentes de este patrón de poder, generando consecuencias devastadoras para la humanidad, el territorio y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En este contexto, nuestra sociedad se enfrenta a una profunda crisis de sustentabilidad, caracterizada por la pérdida de diversidad humana, conocimientos y prácticas ancestrales. La marginación de comunidades locales y la degradación de sus modos de vida tradicionales han llevado a la erosión de una rica herencia cultural y a la fragmentación de la sociedad en su conjunto. Los impactos de la colonialidad territorial son conjuntos y acumulados sobre la humanidad y la naturaleza. Por ello, continuar con la dispersión analítica también acaba en dispersión política para frenar los escenarios de guerras múltiples y permanentes que vivimos hoy.

Es necesario entonces comprender que, si bien existen diferencias que podemos analizar, la mayoría de los conflictos, guerras, violencias en el mundo tienes causas y efectos comunes, que urge analizar y evidenciar a partir de sus relaciones comunes estructurantes, para lo cual verlos desde el enfoque territorial de la colonialidad nos ofrece posibilidades de análisis conjunto, especialmente por las siguientes razones:

En lo territorial (simbólico-material), evidenciamos las relaciones complejas globales-locales que producen y configuran estos fenómenos de conflictos, guerras y violencias múltiples. Además, observamos conjuntamente los efectos, impactos y consecuencias globales-locales de estos fenómenos. Las fragmentaciones en la comprensión de las violencias son posibles por la fragmentación disciplinar, pero desde lo territorial, lo social, lo económico, lo político, lo ambiental, lo cultural están permanentemente conectadas y en interacción, y es imposible concebirlas de manera separada.

En esa medida podemos entender la guerra como “capas situadas de devastación” (Castillejo, 2020). Es evidente que la devastación/dominación/explotación social, económica, política, ambiental, cultural está unida y atada a una misma matriz o patrón de subalternización de los pueblos, aunque de manera diferenciada, y acentuada frente a aquellos considerados incivilizados/salvajes/atrasados/subdesarrollados/improductivos, que han sido las comunidades y pueblos raizales campesinos, indígenas y afrodescendientes de cada continente.

Este patrón de dominación/explotación/subalternización no solo se ha aplicado ante los pueblos, comunidades, personas, víctimas de esta matriz de violencia, sino que este mismo patrón de poder y saber espacial se ha venido aplicando para dominar/subordinar/explotar la naturaleza y sus elementos esenciales.

En un intento a través de un ejercicio de visualizar de modo conjunto los efectos e impactos de orden territorial (sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales) como ejercicio demostrativo, no exhaustivo, en la tabla 1, se busca ilustrar de forma conjunta los diversos impactos y efectos que las violencias múltiples y la colonialidad territorial vienen produciendo sobre las poblaciones y sus territorios.

Tabla 1. Diversos impactos de las violencias múltiples de la colonialidad territorial

|

Sociopolíticos |

Económicos |

Culturales |

Ambientales |

|

Injerencias exógenas en el control político territorial. |

Mayor explotación de los bienes comunes de los pueblos. |

Pérdida de prácticas alimenticias. |

Contaminación de aguas, suelos, aires. |

|

Limitación en la participación de decisiones sobre el territorio. |

Menor acceso a bienes comunes. |

Difusión del consumo occidental. |

Carga de unos territorios a otros. |

|

Militarización de los territorios. |

Dependencia de economías exógenas. |

Pérdida de colectivismo, lógicas privadas. |

Mayor desequilibrio ambiental. |

|

Pérdida de autonomía social y política. |

Despojo y producción de desigualdad. |

Pérdida de saberes ancestrales. |

Agotamiento de fuentes de agua. |

|

Menos libertad y autonomía. |

Subordinación económica. |

Ampliación de patrones de vida. |

De espacio de vida a servicios ambientales. |

|

Violencia física y simbólica. |

Concentración de la propiedad de tierras. |

Desestructuración de los tejidos culturales, territoriales, comunales. |

Mayor privatización de recursos naturales. |

|

Desplazamiento forzado: violencia, economía, ecología. |

Pérdida de economías comunitarias, de agriculturas ancestrales. |

Pérdida de saberes de autosustento. |

Pérdida de desarrollo sustentable. |

|

Lógicas privatizadoras y Estado corporativo. |

Pérdida de soberanía y seguridad alimentaria. |

Imposición de saberes-haceres. |

Injusticia ambiental. |

|

Dominación/opresión sociopolítica. |

Producción de exclusión, desigualdad y pobreza. |

Dominación/opresión epistémica y cultural. |

Pérdida de territorios de vida y de sustentabilidad ambiental. |

|

|

|

|

|

|

Progresiva extinción de los pueblos/comunidades, expansivo genocidio, epistemicidio territorial, desordenamiento territorial de la vida |

|||

|

Múltiple, generalizada y sistemática violación de derechos humanos |

|||

|

|

|||

|

• Derechos civiles y políticos. • Derechos económicos, sociales y culturales. • Derechos de los pueblos y comunidades rurales, campesinas, indígenas. • Derechos de las futuras generaciones. • Derechos ligados al Estado social y democrático de derecho. |

|||

Fuente: elaboración del autor.

Al final coloca como gran impacto todo un gran proceso conjunto de progresiva extinción de los pueblos/comunidades, un expansivo genocidio, epistemicidio territorial y desordenamiento territorial de la vida, señalando, además, que todos estos impactos traducidos al lenguaje de derechos humanos significan una múltiple, generalizada y sistemática violación de derechos humanos, en todas las generaciones de derechos fundamentales.

Reconocer estos temas como centrales en el proceso colombiano, y en el mundo, debe significar no solamente reconocer que el espacio geográfico es objeto de disputa en el marco de la guerra (Betancourt, 2008), sino también, y tal vez sobre todo, reconocer que en el contexto y a partir de la guerra se configuran múltiples transformaciones socioespaciales con dinámicas de exclusión, dominación y empobrecimiento sobre las diversas ruralidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y sobre los sectores urbanos marginalizados, y, en general, un proceso de desordenamiento territorial y ambiental de grandes dimensiones que afectan la vida en el campo y la ciudad (Amin, 2006).

Situaciones que hay que resolver si se quiere superar la contradicción y conflictividad territorial en Colombia y el mundo. Conseguir la paz no solo consiste en desarmar algunos actores, o cesar la disputa armada por controlar tierra, territorio y bienes ambientales, sino en modificar estructuralmente el ordenamiento territorial dominante y hegemónico de Colombia (y el mundo).

Pero también, partiendo de esta realidad, es más fácil comprender la urgencia de emprender otras luchas territoriales y otros procesos de transformación territorial, desde las r-existencias territoriales de los mundos que subsistieron alternativos y las nuevas reinvenciones de los mundos a partir de movimientos contemporáneos, que nos traen la vitalidad de urgencias mucho más significativas para la sociedad que el institucional ‘desarrollo territorial’ como principal cuestión y problema de la ‘paz territorial’ en el mundo y en Colombia, para ir acercando ya nuestra reflexión sobre los procesos y contradicciones en el contexto de la así denominada paz territorial en Colombia y sus estrategias, como es el caso del turismo.

El concepto de colonialidad territorial nos ayuda a evidenciar la necesidad de vincular y unir las múltiples resistencias desde los diversos sujetos dominados, explotados y violentados; la imperante necesidad de tejer simbólica y materialmente, de manera concreta, la teoría y la práctica, la palabra y la acción, o, lo que venimos denominando, como r-existencias territoriales otras (Betancourt & Porto-Gonçalves, 2017). Y también, nos obliga a considerar esa geografía (saberes-haceres territoriales) colonizados, y desde allí, a partir de un verdadero diálogo de saberes, reconocer esos ethos y epistemes como esenciales para pensar y practicar la descolonización territorial.

1.2. Paz territorial: ¿una propuesta para superar la colonialidad territorial?

¿Cómo es que la gente consigue,

entre todo este desastre, hacer

pedazos de territorios para sí?

Conocer las distintas articulaciones de destrucción de la colonialidad territorial nos permite poder ir estableciendo algunos ejes en los que es neurálgico el trabajo de construcción de paz y frente a los que resulta pertinente la pregunta por la influencia de las políticas de turismo para aportar e, incluso, constituirse en estrategia de paz. Encontrar esos haceres y materialidades que mantienen y reparan la vida, hilos que organizan la vida en común cuando esta ha estado atravesada por un entramado de violencias (Quiceno, 2021), resulta fundamental para saber de qué manera sí y de qué manera no el turismo le aporta a la construcción de paz territorial.

De ahí que se hace necesario pensar, como lo sugiere Luis Berneth Peña (2019), ¿cómo puede construirse la paz no solo en sí, sino también con un lugar?, lo que supone entonces pensar la paz territorial como un proceso político que involucra la reivindicación de un territorio geográfico con el fin de establecer un proyecto de vida respetable y ecológicamente sostenible, que salvaguarda la vida individual y colectiva frente a la violencia y la guerra.

“La búsqueda de la paz es territorial en el sentido de que transformar la espacialidad de la guerra y las violencias significa que el territorio, ese espacio de vida apropiado material y simbólicamente, vuelva a cumplir (o cumpla por fin) las funciones colectivas que ha perdido por causa del conflicto” (Peña, 2019, p. 20).

La paz territorial es permitir afirmar, contra los múltiples efectos de la colonialidad territorial, una producción sostenible, la identidad, el arraigo, la seguridad y el disfrute. En esa medida, coincidimos con la perspectiva de que “la paz requiere de prácticas que permitan a las personas arraigarse, restablecer relaciones mediante las cuales un sentido de sí mismo y del lugar pueda emerger” (Quiceno, 2021).

Podríamos decir que la paz territorial se vincula con la reestructuración de lo que Guattari denomina “territorios para-sí”, entendidos como espacios que se ramifican, singularizan y se vuelven habitables en su apertura, su pluralismo (Quiceno, 2021). No se trata de un territorio cerrado y dispuesto para el capital, sino más bien uno que surge de la habilidad de estar con otros, de expandirse más allá de uno mismo, de vivir y convivir con otros. Es decir, construir espacios para la dignidad humana y natural.

La presentación de estas dimensiones de la paz, que nacen de las luchas y movimientos de las comunidades, nos ayuda a comprender por qué la frase “paz desde los territorios”, a menudo empleada en los ámbitos de la política pública, del activismo y la reflexión académico, tensiona la hegemonía de una cierta espacialidad hegemónica de la paz, que es mayormente desarrollista y extractivista, que se catapulta en la frase del entonces presidente de Ecopetrol en el gobierno de Santos cuando afirmó que la paz nos permitiría extraer más petróleo de nuevos territorios, y en cuyo mandato y contexto se alcanzó a hablar de explotaciones de petróleo incluso en La Macarena, un área protegida y un muy reconocido destino turístico nacional e internacional.

En contraste con esto, existen desde abajo otros horizontes de sentido de la paz territorial. Como muy bien lo define e identifica el trabajo de Peña, las “práctica-conceptos” de las comunidades rurales indígenas, afrodescendientes y campesinas sobre la paz territorial coinciden en aspectos de fondo acerca de lo que significa para ellos en su relación sociedad-naturaleza (territorio), aun cuando manifiestan algunos énfasis y aristas diferentes, y contrastan con las nociones y prácticas de la llamada paz territorial desarrollista o extractivista.

Todo esto pone de presente, de entrada, como bien sostiene Peña (2019): “Lo territorial de la paz no se reduce a una política pública de intervención local y diferencial, más bien denota la reconstitución de las funciones colectivas del territorio, transformando el paisaje económico, la relación con la naturaleza, los sentidos de lugar y la estructura territorial (jurisdiccional) que sustentan ‘el conflicto armado’” (p. 23).

Algo muy interesante de que en Colombia a la reflexión y acción sobre la paz se le agregara el adjetivo o apellido ‘territorial’ es que ha permitido un muy importante análisis y comprensión de la centralidad de las dimensiones y condiciones territoriales para hacer posible la paz.

Sobre esas condiciones de la paz territorial, y ya pensando en la relación con las dinámicas territoriales del turismo y sus apuestas de paz, consideramos que tres aspectos son esenciales para la comprensión del turismo, desde la colonialidad territorial, y los desafíos de la construcción de paz territorial:

•La centralidad e importancia de la dignificación de las comunidades locales tradicionales campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus r-existencias territoriales comunitarias.

•La conservación y las relaciones sociedad-naturaleza. La tensión entre visiones devastadoras, o de falsos ambientalismos o de formas de conservación que desplazan y despojan, frente a la conservación territorial de la vida de la mano de las existencias comunitarias humanas sustentables.

•La tensión general entre modelos de paz que reencarnan las mismas fórmulas del desarrollismo hegemónico frente a horizontes de sentido más anclados a los principios del buen vivir, la diversidad, la dignidad de todas las vidas, las prácticas y saberes locales, los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad como nuevas formas del Estado.

2. El turismo y sus posibilidades en la construcción de paz

El turismo ha ganado enorme importancia y significado como actividad económica, pero también como fenómeno social complejo (Garavito & Rozo, 2021), y, en general, como proceso territorial, con considerables impactos territoriales en sus variadas dimensiones sociales, políticas, ambientales, culturales y económicas. Además, en las últimas dos décadas, se le han añadido al turismo efectos positivos hacia un desarrollo alternativo, más social y sostenible, según se proyecta. Y en el caso de Colombia, además, se le suman efectos respecto a la construcción de paz territorial, e incluso de transición energética, como en el actual gobierno de Gustavo Petro.

En el caso colombiano, la pregunta por la construcción de paz, equidad y sustentabilidad a través del turismo en Colombia ha venido siendo un tema de interés para actores de diferente tipo, desde empresarios interesados en las promesas de desarrollo en nuevos territorios emergentes, pasando por comunidades indígenas y campesinas, que dentro de sus procesos de precarización territorial histórica ven en el turismo algunas opciones de r-existencia en sus territorios de vida, así como de los llamados desmovilizados de la guerrilla de las farc en contextos que buscan opciones legales de sobrevivencia en el marco del posacuerdo de paz, hasta incluso la cooperación internacional, que procura nuevos dispositivos de desarrollo en los nuevos territorios.

Esta apuesta de varios actores, que busca hacer del turismo una opción de desarrollo alternativo, con un importante enfoque social y ambiental, ha venido siendo una apuesta también de los gobiernos de los últimos años, en especial para el período de Juan Manuel Santos, en un contexto del proceso y firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las farc, así como para el gobierno actual de Gustavo Petro (2022-2023), en un contexto de profundización de las estrategias de ‘paz total’ y de marcada preocupación por objetivos sociales y ambientales, aunque sus fines, formas y contenidos sean diferentes.

El hecho es que estos significados del turismo en Colombia han llevado casi a que el turismo se constituya en panacea de un buen desarrollo, pues ven enormes posibilidades para el bienestar del país, de los territorios y de las poblaciones, en fin, con muchas expectativas que es preciso decantar, aterrizar y analizar, para sopesar sus posibilidades de diseño y, sobre todo, de implementación real, sostenida y sistemática.

Ese deseo compartido entre distintos actores de consolidar una propuesta de política de turismo viable, posible y deseable para los fines propuestos de paz, equidad y sustentabilidad que persiguen las políticas del actual gobierno en su Plan Sectorial “Turismo en Armonía con la Vida” (MinCIT, 2022) debe ser analizado con mucho cuidado, pues conseguirlo es bastante difícil, por lo menos eso es lo que indica la experiencia acumulada sobre el turismo y sus múltiples impactos negativos, y la poca capacidad de los Estados para generar políticas que garanticen efectos positivos a nivel social y ambiental.

Las buenas intenciones de hacer del turismo una herramienta de paz, equidad y sustentabilidad supone un necesario acompañamiento desde la sociedad y desde el Estado para que las políticas públicas existentes, y las que se deben crear e implementar, puedan contribuir al fomento de un turismo que realmente aporte bienestar para las comunidades y los territorios.

2.1. Turismo y equidad

Colombia es uno de los países más desiguales, y América Latina es a la vez una de las más desiguales del mundo (Mesa, 2019; dane, 2022), así que superar esas desigualdades sociales y territoriales es una urgente necesidad para Colombia y nuestra región. Pretender construir igualdad y equidad por medio de políticas de turismo es posible, pero para ello son precisos muchos ajustes en las políticas que fomentan y regulan este sector. Buena parte de la expansión del turismo en Colombia y América Latina se ha dado de mano del capital privado, algunas veces transnacional.

Todo esto ha venido en contravía de fomentar un buen desarrollo local, o, en términos más precisos, ha generado pobreza, exclusión, desigualdad, pérdida y deterioro del patrimonio cultural y natural, así como desplazamiento, despojo territorial, obstáculos y dificultades para el acceso a bienes comunes, que son fundamentales para la reproducción social de las vidas de muchas comunidades rurales y urbanas locales (Pritchard & Morgan, 1998; Ateljevic et al., 2007; Devine & Ojeda, 2017; Cocola-Gant, 2018; Neef, 2021). Adicionalmente, los estudios críticos del turismo han indicado que el empleo que produce el turismo es mayormente inestable, estacional y muchas veces precario en condiciones y derechos laborales (Cañada, 2019).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y para avanzar en una política pública que haga del turismo una herramienta para construir equidad y superar los aberrantes estados de desigualdad social, económica y territorial en Colombia y América Latina, es necesario desde las políticas públicas implementar estrategias y medidas concretas, por lo menos, en los siguientes ámbitos:

Estrategias y medidas efectivas para que la gestión comunitaria del turismo se constituya en el principal motor de desarrollo del sector en el país. No se trata de poner a competir a las comunidades rurales y urbanas locales con las empresas privadas de capital nacional o transnacional. No se trata tampoco solo de que las comunidades locales se encarguen de la guianza, de la alimentación y de la limpieza dentro de empresas privadas. No se trata solo de que las comunidades locales sean consultadas sobre cómo pueden participar de los emprendimientos de turismo. Se trata sí de que las comunidades locales constituyan el actor central del desarrollo del turismo, desde su planificación, gestión, implementación y reparto de beneficios, así como control de efectos territoriales del turismo.

Adicionalmente, es importante que el fortalecimiento integral del turismo comunitario cuente con la debida capacitación de los actores locales, en todas las labores y roles necesarios para la planificación y gestión del turismo en sus territorios. La consolidación de las organizaciones comunitarias de turismo deberá hacerse de la mano de las organizaciones locales territoriales preexistentes. No suplantarlas, ni fragmentarlas.

Son muchos los ejemplos en los que se generan nuevos conflictos y asimetrías, en especial por el control y provecho de los bienes comunes, entre comunidades y actores locales (Balazote et al., 2017; Valencia, 2011). La experiencia muestra que los resultados serán más positivos para la superación de la desigualdad y la construcción de equidad si existe una buena articulación entre las organizaciones territoriales locales comunitarias y las organizaciones locales que trabajan en turismo.

Esto permitirá a la vez que el turismo fomente y apoye otros sectores relevantes a nivel local, como la producción agrícola limpia y la soberanía alimentaria. Conocida es la manera como muchas veces el desarrollo del turismo origina un decrecimiento de la producción agrícola local, de la dieta y alimentación de las poblaciones, y, por ahí, problemas de pobreza, salud y desigualdad. El apoyo decidido desde el Estado hacia un modelo de turismo que combine lo mejor de las experiencias de turismo gastronómico, agroturismo y ecoturismo sustentable a nivel social, económico, político y cultural es esencial en este sentido (Velasco, 2014; Garavito & Ochoa, 2016).

Es preciso, igualmente, promover desde el Estado y las políticas públicas un turismo ético con las comunidades locales y la naturaleza. No puede ser solo la apuesta a que el turismo crezca. Esto conlleva tanto decir no a ciertos tipos de turismo de alto impacto (masivo, de explotación sexual, extractivista) como fomentar la visita del turista consciente, al igual que educar a los turistas nacionales e internacionales para que no se agredan las culturas locales, ni se les estigmatice, ni se les subemplee, pero también hacia un respeto e incluso aprendizaje saludable con la naturaleza y enorme biodiversidad con la que cuenta el país.

Nada de esto podrá ser posible sin el papel activo y decidido del Estado para promover este modelo de desarrollo turístico para el país. Esto implica que el Estado asuma ese rol. Tiene como hacerlo, pues Colombia se define como un Estado social y democrático de derecho, por lo que es deber del Estado promulgar por una sociedad más equitativa. Entonces, esto no debería ser un papel sujeto a los cambios de gobierno, sino una obligación del Estado.

2.2. Turismo y sustentabilidad

En el campo del turismo se ha planteado que el potencial de Colombia está en el turismo de naturaleza, debido a la enorme biodiversidad biológica y cultural que tiene el país, junto con su única variedad de regiones: playas sobre el Pacífico y el Caribe, islas, montañas de todos los verdes, nevados, ríos para todos los gustos, sabanas, selvas, bosques, cascadas, lagos, además de la enorme cantidad y variabilidad de frutas, vegetales y productos alimenticios de todos los climas, junto con poblaciones de gran diversidad cultural adaptadas a los múltiples climas, ecosistemas y situaciones geográficas. Sin duda, esta es una enorme riqueza del país, reconocida interna y externamente.

Sin embargo, la promoción del turismo de naturaleza, muchas veces también denominado ecoturismo, por el simple hecho de realizarse en zonas protegidas o conservadas no necesariamente es sustentable. Lo eco debe ser además la exigencia de unos procesos de planificación y de gestión que sean coherentes con la sustentabilidad de la vida. Lo eco pone unos límites frente a los tipos y formas del turismo, y frente al enfoque del modelo de turismo que el país plantea.

Esto significa que el abordaje en verdad sustentable del turismo supone ajustes hondos en el sentido del turismo, su fin, ante las modalidades que este adopta y ante las formas técnicas que regulan la gestión ambiental de todo el sector. Centrarse en estas últimas, en especial desde el enfoque hegemónico del desarrollo sostenible, ha sido sostener una visión limitada de las problemáticas ambientales y del papel del turismo de cara al desafío ambiental.

El desafío ambiental supone una crisis civilizatoria, de sentido de la humanidad, y no existe una actividad en la que quizás se pueda fomentar una cultura de respeto de la humanidad en equilibrio con la naturaleza no humana que con el turismo de naturaleza, y en eso podría Colombia ser potencia de otro turismo, un turismo del buen vivir, que impulse una cultura de paz y de respeto entre seres humanos y la naturaleza, una equidad y empatía entre los pueblos y culturas, y, por lo tanto, potencia de procesos de reconstrucción de sentidos con la vida desde el reencuentro con la naturaleza y cultura biodiversa que tiene Colombia, sus saberes, sabores y haceres, y lo que ello significa para la sustentabilidad de la vida y los territorios.

Sin embargo, lograr esto significa cambios de fondo en el horizonte de sentido de las políticas turísticas para no caer en un greenwasching. El turismo debe partir de un reconocimiento del profundo malestar y devastación social y ambiental para desde allí aportar a la reconstrucción de tejidos y sentidos de vida sustentable, de cultura, de economía, de armonía con la vida, a fin de repensar el sentido del turismo. ¿Es utópico? No me parece, puesto que el turismo permite el encuentro de culturas y saberes, de intercambios constructivos. El turismo debe partir de esto y, por lo tanto, debe buscar responder a propuestas innovadoras con la meta de potenciar los objetivos importantes para el país que se pueden movilizar con el turismo como herramienta para la sustentabilidad.

Nuevos tipos y tipologías deberían aparecer dentro del vocabulario acostumbrado de tipos y tipologías de turismo. Turismo regenerativo, en el que los turistas en proceso de sanación de cuerpos-territorios deciden reconocerse como seres vivientes en armonía con el resto de la naturaleza, y en el que, por ende, estas actividades, prácticas, saberes y haceres en torno a comunidades regenerativas como parte del bienestar de la naturaleza humana y no humana, de la vida, la salud y el bienestar se fomentan. Turismo de salud, el cual no se trata solo de tratamientos médicos, o de spas terapéuticos, sino que se promuevan terapias holísticas de salud integral, a partir de la reconexión con los ritmos y sentidos de la vida natural.

Hoy es sabido científicamente que la salud del cuerpo (humano) y de los demás cuerpos vivos depende intrínsecamente de la salud de los ecosistemas y del planeta. En la teoría crítica de la salud pública se les llama determinantes sociales de la salud o, más recientemente, determinantes territoriales de la salud, por lo tanto, un turismo de este tipo cobra toda la importancia. Procesos así ya existen en el país, como el caso de la Fundación Kindicocha en el Putumayo, o el caso de la Reserva Natural Cochahuaira, que combinan agroturismo, turismo gastronómico, turismo de bienestar y salud, turismo de conservación y regenerativo, todo en una propuesta integral de vivencia y aprendizaje comunitario.

Se trata entonces de promover de manera decidida, sostenida y sistemática, un verdadero ecoturismo en el que las relaciones armoniosas entre sociedad-naturaleza se fomenten, se aprendan, se vivan, se gocen, se expandan, y no solo en unas prácticas en las cuales la naturaleza se percibe como objeto de fascinación, distante, intocable y prístino, sino como un todo al que pertenecemos y al que debemos reconectarnos por nuestra salud y la del planeta. Colombia, su biodiversidad, riqueza cultural, sus saberes ancestrales, tiene todo el potencial para hacer de esto una estrategia integral que permita en realidad un “turismo en armonía con la vida”, como lo resalta el título del vigente plan sectorial de turismo.

Además, el sector turismo debe hacer una autocrítica al concepto hegemónico de desarrollo sostenible. Las limitaciones del desarrollo sostenible como concepto, en el sentido de que pone el acento en sostener el desarrollo, y todo lo que con ello supone en la era del desarrollo y del capitaloceno, en comparación con la idea de sustentabilidad referida a la capacidad que tienen los territorios para sostener la vida humana y no humana, en todas sus dimensiones (social, cultural, política, económica y ambiental), deben ser consideradas, estudiadas y llamar a ajustes en las políticas públicas del sector.

Es hegemónico el dominio del mainstream del turismo sostenible en el turismo, de la mano del desarrollo sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como nuevo evangelio ambiental institucional, como interpretación reduccionista, simplista y muy conveniente para aparentar que se está haciendo algo cuando en verdad esas estrategias y medidas de abordar el desafío ambiental, lejos de ser sustentables, profundizan, complejizan y degradan los impactos territoriales y ambientales, además de generar mayores inequidades en las relaciones sociedad-naturaleza, y en la injusticia ambiental.

Es mucho lo que puede aportar el turismo para el desafío civilizacional global/nacional/local de la sustentabilidad. No logro imaginarme otro sector en el que pueda tener más cabida una política pública integral de sustentabilidad, en el sentido, en los principios y en la forma como en la promoción de Colombia como potencia de turismo sustentable, como verdadera potencia de la vida, como lo resalta el Plan de Desarrollo del gobierno de Petro. Con este enfoque, la política de la vida y de la paz también pasan por el modelo de turismo que se construye.

2.3. Turismo y paz activa

No se trata solo de que se puedan visitar los lugares otrora afectados por la guerra, para luego explotarlos por el turismo, en beneficio del crecimiento de la economía del país, esto sería una cómoda y cínica pacificación de zonas, significaría no entender nada de lo que nos pasó como país (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022).

Nada más contrario a una paz estable y duradera que esta visión de nuevos ‘dorados’ por explotar, que mantienen algunas apuestas desarrollistas bajo el título de iniciativas de turismo y paz. Habría que comprender desde estos espacios, con estas gentes qué fue lo que nos ocurrió en un gran diálogo nacional, mayormente entre nosotros, por lo tanto, con mayor énfasis en el turismo nacional, lo que, de paso, lo haría mucho más sustentable. Se trata entonces de un turismo que sea capaz de promover una cultura de paz (Blanchard & Higgins, 2013).

La paz no es solo un problema de las zonas afectadas directamente por la guerra, sino un tema muy complejo, de enorme responsabilidad para todos, incluso para los centros modernos integrados, de las ciudades y su mal desarrollo industrial moderno, de aquellos que desde la modernidad ven por encima del hombro a las periferias, sin comprender que esa asimetría entre gentes y territorios solo es el resultado de esa modernidad capitalista y urbana del sistema capitalista (Porto-Gonçalves, 2002; Harvey, 2007), y de su necesario desarrollo geográfico desigual (Smith, 2020).

Esa tensión territorial, entre sociedades, territorios, naturalezas, ese es el nodo esencial de la disputa profunda, de las guerras, violencias, problemas y opresiones, en Colombia y en el mundo (Betancourt, 2020). Habría que comprender los orígenes del malestar y de la violencia, para lo que ayudan los recientes informes de la Comisión de la Verdad en Colombia, pero interpretar esto en clave global, como lo demanda el conocimiento científico (Sassen, 2015; Betancourt, 2020; Machado, 2012).

Desde esta perspectiva profunda e integral, las apuestas del Estado, del gobierno, de la sociedad civil y de las comunidades por estimular la asociación entre turismo y paz debe pasar por una concientización de las causas de la guerra, las violencias y opresiones que estas poblaciones y territorios han sufrido. Por ello, el turismo debería ser una oportunidad para que visitantes nacionales y locales comprendan y se concienticen del malestar y devastación social de la sociedad hegemónica, y del capitalismo, para que asuman y reconozcan su parte, como víctimas de este malestar local/global y copartícipes de la construcción de una paz estable, duradera e integral.

Los impactos de los conflictos, violencias, opresiones y diversas guerras no han sido solo para las poblaciones locales directamente afectadas. Toda la población colombiana ha sido aquejada. El malestar de la modernidad y del modelo de desarrollo hegemónico capitalista, sus necesarias violencias, ha impactado a todas las poblaciones y territorios, aunque de manera diferenciada. En Colombia, en el marco de la violencia, el desplazamiento y el despojo de las comunidades rurales, el país perdió su soberanía alimentaria, y, con ello, las posibilidades de asegurar para su población una alimentación adecuada y saludable. Muchas de las enfermedades que sufren niños y jóvenes en las ciudades y campos se derivan de este malestar en la alimentación.

La pérdida del campesinado, su desconfiguración y precarización afectan la salud de todo el país. No solo por la alimentación, sino que su desplazamiento ha sido seguido de la instalación de economías extractivas, agroindustriales, mineras, hidrocarburíferas, que impactan la salud del agua y la salud del suelo, y estas dos están íntimamente relacionadas con la salud de todos los colombianos y de sus posibilidades de futuro digno.

¿Es posible hacer conciencia de toda esta devastación y de la necesidad de regenerar la vida digna y sustentable en todos los territorios por medio del turismo? La respuesta es sí, pero para ello las políticas públicas de turismo tienen que cambiar de modelo y de paradigma, de horizonte de sentido. Ya se está haciendo en muchas partes, pero es necesario el acompañamiento decidido del Estado. Si la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, según lo dice la Constitución de Colombia, así como los convenios internacionales, hacer del turismo una estrategia de reconstruir tejidos sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos a favor de una paz estable y duradera debe ser un asunto de primer lugar en las políticas públicas.

Para ello es preciso mayor coherencia entre los postulados bien intencionados y las políticas públicas del sector. Esto exige mucho estudio, y mucho cuidado, en la implementación de las políticas para que tengan chances de tener éxito. La paz no consiste en la ausencia de guerra, la paz y su enraizamiento en los territorios y gentes diversos requiere de una reconstrucción de tejidos sociocomunitarios y socioterritoriales para la sustentabilidad enlazada con la paz, y el turismo puede tener un importante pero muy cuidadoso papel.

2.4. Equidad, sustentabilidad y paz como parte de un proceso mayor de reordenamiento territorial de la vida

La búsqueda de la equidad, de la sustentabilidad y de la paz no son causas independientes, sino que, por el contrario, están unidas como dinámicas territoriales y sociales que se coadyuvan, esto es, que son procesos interdependientes cuando son bien entendidas como partes de un todo de existencia territorial, en sus múltiples dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, en el marco de las cuales reconocemos las causas y, por lo tanto, las transformaciones territoriales necesarias para lograr enraizar la equidad, sustentabilidad y paz entre humanos y con la naturaleza no humana.

Superar la fragmentación disciplinar en la academia y la visión sectorial atomizada hacen parte de la misma tarea fundamental para conseguir abordar integralmente tanto la comprensión como la transformación de los procesos, problemas que enfrentamos como sociedad. Por lo tanto, superar las formas fragmentadas de abordar e intentar superar las contradicciones base de los problemas de desigualdad e inequidad, injusticia y malestar ambiental, así como malestar profundo (social, económico, político, ambiental cultural) del estado de guerra y violencia que vivimos, son esenciales en estos momentos, para afrontar el desafío ético que como sociedad tenemos. Y para esto ayuda mucho el enfoque territorial de comprensión de los problemas, violencias, injusticias, para desde esta perspectiva territorial aportar hacia una sustentabilidad territorial de la vida.

El turismo es un sector creciente que puede contribuir en estos fines vitales de la sociedad, pero no cualquier turismo. Para que se consigan las metas es necesario transcender en la forma de construir e implementar políticas públicas. Si en verdad el actual gobierno está pensando en buscar la forma de que por medio del turismo se potencien positivamente estos fines, es mucho lo que debe cambiar en la planificación y gestión del turismo en el país, para vislumbrar conseguirlo.

Es posible. Es factible potenciar las transformaciones del orden territorial necesarias para estos fines desde el horizonte, modelo, estrategias de fondo y de forma en el sector turismo en el país. Hasta el momento los sectores predominantes de la economía nacional se han centrado en sucesivas economías extractivistas con todos sus altos impactos múltiples en lo social, ambiental, económico que es preciso replantear cuando se trata de traspasar las contradicciones que nos han hecho inviables como sociedad territorialmente ordenada múltiple y en armonía. El turismo como sector no puede reproducir los fines y formas de las economías extractivas.

Es mucho lo que el turismo puede ofrecer, la heterogeneidad de relaciones sociedad-naturaleza derivada de la complejidad y diversidad geográfica que tiene Colombia puede ser potenciada como patrimonio cultural y natural. Es necesario imaginar y poner en práctica la transición hacia procesos y formas sustentables de sostener la vida en términos territoriales, y esto podría ser motivo de orgullo y factor de promoción de un turismo novedoso, consciente e integral que encuentre en el país opciones de vivir, aprender, tejer redes en torno a los sistemas de vida sustentables, en equidad y en paz completa entre seres humanos y la naturaleza no humana. Esto implica un profundo reordenamiento territorial de la vida al que el turismo puede aportar y del que puede beneficiarse como economía clave en la transición, energética, ambiental, social y económica, hacia una paz estable y duradera entre seres humanos y con la naturaleza. Hacer un país viable para las futuras generaciones.

3. Estrategias y transformaciones necesarias

3.1. Turismo comunitario, un imperativo para las políticas públicas que pretenden hacer del turismo un herramienta de paz, equidad y sustentabilidad

El turismo comunitario, entendido por este aquel en el que las comunidades locales tienen un papel protagónico desde el comienzo hasta el final de todos los procesos de gestión territorial y empresarial de la actividad del turismo, ha demostrado que tiene mayores opciones de ser beneficioso para los fines de políticas públicas actuales.

Buena parte de la política pública debería estar al servicio del fortalecimiento integral del turismo de naturaleza ligado al patrimonio cultural propio comunitario, en su relación con los bienes comunes, desde el principio en procura de la sustentabilidad de los saberes y los haceres.

3.2. Robustecer el turismo comunitario como eje de la equidad

Conocido es que las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, en Colombia, pero también en general en América Latina han padecido múltiples violencias, desplazamientos y despojos. Son las principales víctimas de los procesos de desordenamiento territorial y ambiental, ligados a los modelos coloniales de desarrollo, progreso y civilización que han dominado la política, la economía y la geografía en América Latina.

Estos modelos insustentables de mal desarrollo han tenido como víctimas centrales a las comunidades rurales, las cuales han acabado fragmentadas, subalternizadas y, en algunos casos, en proceso grave de desaparición. Trátese de la Guerra del Desierto en Argentina, la dictadura militar en Brasil o Chile, los conflictos armados en Centroamérica o el conflicto armado en Colombia, la principal víctima ha sido este sujeto comunitario territorial. Esta inequidad generada y acumulada es entonces social, política, ambiental, cultural y económica, y, por ello, en conjunto es también una inequidad territorial. De ahí las desigualdades y desequilibrios sociales, pero, así mismo, territoriales que caracterizan a nuestra región latinoamericana.

Teniendo esto en cuenta, es claro por qué una política de equidad a través del sector turismo debe estar enfocada a fortalecer y robustecer en la realidad económica, territorial y social del turismo la organización de base comunitaria y su papel central en toda la cadena del sector. Eso, por supuesto, implica un cambio del modelo de turismo. El centro deja de ser la empresa privada y pasa a ser la empresa comunitaria, la asociación, la cooperativa enraizada en un territorio concreto.

Esto es particularmente relevante para Colombia, puesto que muchos de los territorios que hoy emergen para el turismo se encuentran en zonas que sufrieron la devastación social y ambiental del conflicto armado. Trabajar la reconstrucción social, territorial, económica con estas comunidades organizadas, empoderadas, con un respaldo integral institucional del Estado, puede hacer realidad que la equidad y el turismo avancen en estos territorios.

Si queremos de verdad un mejor país para todos, más democrático, incluyente y respetuoso de la diversidad, es esencial que las comunidades locales (campesinas, afrodescendientes, indígenas, pero también mestizas y urbanas) tengan un papel central en la definición e implementación de las políticas públicas que pretenden mejorarles la vida. Esto pasa por un fortalecimiento general de la capacidad organizativa de las comunidades locales rurales y urbanas, y su rol central en la construcción del proyecto de futuro.

Es en el marco de estos procesos organizativos que el turismo puede constituirse como factor de apoyo en el aprovechamiento económico, social y cultural en perspectiva de aportar a la equidad. La presencia y rol activo de esta capacidad de organización de base generan mejores opciones para que los impactos positivos del turismo en términos de aporte a la equidad tengan mejores posibilidades de ser reales (Del Cairo et al., 2018).

La redistribución del ingreso y el avance hacia una mejor política de empleo en el sector turismo pueden ir muy bien de la mano de la participación de las organizaciones comunitarias en la planificación y gestión del turismo.

3.3. Robustecer el turismo comunitario como aporte a la sustentabilidad

La biodiversidad necesaria de conservar no es solo la biodiversidad biológica ‘cosificada’, como lo es para muchas ideologías instrumentales y utilitaristas de la conservación, sino que hace parte integral de ella también la biodiversidad cultural humana. En la biodiversidad, entendida como la diversidad de la vida que se encuentra en el planeta, también hacen parte la vida humana y las culturas comunitarias territoriales, sus saberes y haceres, que la han sustentado. Esta interacción entre naturaleza y cultura, entre biodiversidad biológica y cultural, es de la que se deriva, por ejemplo, la biodiversidad agrícola, una riqueza y patrimonio biodiverso de la humanidad, que es urgente conservar.

De esto procede que las políticas de conservación de la biodiversidad deberían partir de estrategias integrales y combinadas de conservación de la memoria biocultural y de la biodiversidad cultural y biológica de los múltiples territorios del planeta. Colombia es un lugar megadiverso de biodiversidad biológica y cultural, y a pesar de que conserva parte de este patrimonio, ha sido devastado de variadas maneras. Es urgente como política de la vida reconstruir, retejer estas relaciones sociedad-naturaleza diversas, reconocerlas como patrimonio material e individual, y aportarle como sociedad a su conservación, restauración y regeneración (Betancourt et al., 2017).

¿Esto qué implica para el turismo? Que el turismo de naturaleza no puede ser solo aquel que contempla la naturaleza como pieza de museo, sino que aprende de otras culturales relacionales entre sociedad-naturaleza. Esto, sin duda, debe ir de la mano con los hábitats comunitarios territoriales campesinos, indígenas y afrodescendientes, que por medio del turismo pueden ayudarse a reconstruir hábitats sustentables, hábitats valorizados como saberes-haceres de importancia para la oferta turística del país, para el interés de turistas conscientes. Aquí es posible imaginarse cómo la promoción de estas culturas territoriales en Colombia como ‘potencia de vida’ puede traducirse en un país potencia de hábitats y formas de vida sustentables, que hace de eso su buen vivir, su construcción de futuro posible, orgullo interno y externo, de mostrar.

Es posible un país que a partir de una política de Estado basada en la sustentabilidad se promueva como potencia megadiversa. Puede sonar utópico, pero es no solo imaginable, sino necesario, lograr combinar un hábitat humano sustentable, en el que las comunidades rurales tienen un papel central, y un modelo económico y de turismo coherente con ello.

Son innumerables las conexiones y sinergias factibles en todos los niveles entre las políticas públicas de turismo y de sustentabilidad. Es imaginable, deseable y necesario un país potencia en agrobiodiversidad, potencia alimentaria, y potencia en agroturismo, turismo gastronómico saludable y sustentable, como bases de un turismo de naturaleza sustentable que irradia aprendizajes desde sus culturas territoriales, para beneficio de las comunidades, del país y de visitantes de otras naciones. Esto podría ser una apuesta de conservación integral, así como de restauración y regeneración de la biodiversidad múltiple y compleja que tuvo/tiene Colombia. Nada más necesario para un país que busca la equidad, la sustentabilidad y la paz.

La reconstrucción de ordenamientos territoriales para la sustentabilidad de la vida es posible y factible en sincronía con las políticas de turismo del país, pero no de cualquier modelo, forma y tipo de turismo.

3.4. Robustecer el turismo comunitario como un aporte a la paz

Finalmente, el papel del turismo comunitario para la paz. Dicho lo anterior ya es previsible lo importante de que la paz social y ecológica sean una sola, así que la equidad y la sustentabilidad son componentes esenciales de la paz. Como se mostró antes, la subalternización violenta hacia los mundos comunitarios en América Latina significó un desconocimiento de lo nuestro, reinventarse desde estos mundos es fundamental en nuestra región.

Las luchas históricas desde estos mundos por sus derechos han acabado en los últimos veinte años en reformas constitucionales en todos los países, que han abierto el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, a Estados plurinacionales como en el caso boliviano y, recientemente, chileno, si se tiene en cuenta la propuesta de la Asamblea Constitucional sobre la plurinacionalidad.

La paz con estos mundos supone la reconstitución de una relación entre el Estado, los territorios y los pueblos y comunidades que los habitan, en la que se le apueste a la superación de la colonialidad territorial de los Estados latinoamericanos. Presume, por lo tanto, una superación de las economías de enclave o economías extractivistas que han caracterizado los sucesivos ciclos económicos y de dominio sobre las regiones, territorios y sus poblaciones. Se hace preciso reinventar las economías y relaciones dominantes y opresivas hacia estos territorios y mundos. Es vital que los colombianos nos reconozcamos y nos reconciliemos con esa complejidad y riqueza de nuestra geografía humana.

¿Será posible avanzar en la paz territorial con el turismo como herramienta? Si el turismo que se fomenta y el modelo que se adopta corresponde con los objetivos estratégicos de país que aquí se han venido mencionando, claro que sí puede servir como herramienta. No la única, pero sí hacer parte de una alternativa de reconciliación entre colombianos, lo que significa hacer ajustes en las formas de vida y en las formas de turismo.

Un turismo en el cual los colombianos de los llamados centros urbanos salgan de sus cápsulas y conozcan aquel país olvidado que, de repente, sobresale como emergente e interesante, pero frente al que han vivido de espaldas. Entre estos dos países es que se da la reconciliación, por lo que la política pública de turismo debería tener un acento especial en fomentar el turismo de cercanías, en especial un turismo que permita encuentros que construyen paz territorial de lado y lado.

Como se ha demostrado en los últimos apartes de este trabajo, la equidad, la sustentabilidad y la paz están profundamente relacionadas con una paz estable y duradera, que entienda la paz entre humanos y la paz con la naturaleza como parte de un mismo proceso y como parte de un nuevo acuerdo socioecológico como país, como civilización.

Conclusiones y recomendaciones

Los esfuerzos por la transformación productiva (para la equidad, la sustentabilidad y la paz) deben enmarcarse hacia nuevos horizontes de sentido de la política pública en general y, de manera particular, para la política pública de turismo, máxime si a ella se le atribuyen posibilidades para gestar un mejor futuro. Esto significa en primer lugar que ese otro horizonte de sentido no lo podemos alcanzar haciendo más de lo mismo.

Este turismo del futuro, sustentable, equitativo y promotor de una cultura de paz, no va a aparecer solo, sino que debe ser motivado por el Estado como decisión estratégica, de paz, de sustentabilidad y de equidad socioterritorial. Como se mencionó, en los tres fines de la política, equidad, sustentabilidad y paz, existen razones para hacer de esta visión una política de Estado y no de un gobierno de turno.

Las políticas públicas en el turismo tienen una influencia relevante para la distribución social de beneficios e impactos. Esto es especialmente cierto cuando el turismo se posiciona como una alternativa de desarrollo (Garavito & Rozo, 2021). La política pública no puede enfocarse solo en el turismo como un fenómeno económico, sino que debe transcender a su comprensión como un “fenómeno social complejo con variadas dimensiones” (Garavito & Rozo, 2021, p. 75).

De acuerdo con Garavito y Rozo (2021), la tradicional mirada economicista sobre el turismo en las políticas públicas ya viene siendo cuestionada en dos sentidos: desde la “evidencia empírica de los impactos negativos del turismo”, así como desde una mirada aún positiva que intenta resaltar su “aporte a modelos de desarrollo más comprometidos con lo social, lo ambiental y lo local”.

Si el turismo en el mundo se ha caracterizado por seguir una lógica capitalista, de apropiación y explotación de lugares “hasta agotar o deteriorar los mismos mediante una explotación intensiva” (Bosch & Merli, 2014, p. 62), al turismo en Colombia ya se le compara con otras actividades de explotación intensivas de recursos naturales como la minería (Garavito & Ochoa, 2016), además, como señala Velasco (2014, p. 12), “el turismo se construye sobre los bienes comunes”, que por naturaleza no pueden excluir a nadie de su uso, lo que implica tener criterios claros, que se cumplan, para garantizar el cumplimiento del interés común. Todo esto denota la urgencia de fortalecer el papel del Estado y de las políticas públicas para asegurar que estas tendencias negativas cambien radicalmente.

No será la mano invisible del mercado la que corrija el rumbo, sino que si realmente nos proponemos hacer del turismo una economía deseable como herramienta para la transición de nuestro país hacia la equidad, la sustentabilidad y la paz, estas políticas públicas, tanto en su formulación pero, sobre todo, en su implementación y realización, deben ser afianzadas de forma decidida desde el Estado.

No solamente el papel del Estado, sino de todos los actores a nivel local y regional, y su participación activa son fundamentales para generar los procesos de planeación, gestión y control eficaz de la actividad en todas sus escalas, lo que se ha venido denominando como la gobernanza territorial del turismo, con especial participación de las comunidades locales como vía necesaria para garantizar los fines sociales, ambientales y económicos que busca la política de desarrollo turístico en la actualidad. El liderazgo gubernamental es esencial para promover el desarrollo de la gobernanza turística territorial y garantizar el interés público sobre el privado (Garavito & Ochoa, 2016).

Garavito y Rozo (2021, pp. 81-82) plantean cuatro retos principales de las políticas públicas sobre turismo: en primer lugar, la definición de sus límites y alcances, en especial sus fronteras y convergencias con otros sectores; en segundo lugar, asumir una posición clara respecto a sus “niveles de intervención en los mercados turísticos”, puesto que las fallas del mercado y los efectos negativos del turismo legitiman una “intervención inevitable”; en tercer lugar, la sostenibilidad, entendida como la protección del patrimonio cultural y ambiental, bajo principios de “solidaridad y responsabilidad intergeneracionales”; y, en cuarto lugar, la mejora sustancial de los sistemas información y conocimiento, para asegurar una toma de decisiones basada en instrumentos objetivos de seguimiento y evaluación.

El turismo, como una herramienta para la transición hacia la equidad, la sostenibilidad y la paz, puede jugar un papel crucial en la construcción de la paz territorial. Sin embargo, la política de turismo debe superar las declaraciones políticas bien intencionadas y los planes generales con grandes y bonitos objetivos, para pasar a implementar en todos los niveles las medidas concretas, sistemáticas y sostenidas.

La gobernanza territorial del turismo, con una participación especial de las comunidades locales, es una vía necesaria para garantizar los fines sociales, ambientales y económicos que busca la política de desarrollo turístico. Por eso, se debe priorizar el turismo interno de cortas distancias. Este puede representar un avance en términos de satisfacción del derecho humano al ocio y la recreación; ser motor de encuentro entre nacionales polarizados por la guerra; además de tener menor presión ambiental por uso de combustibles y gasto energético en transporte.

En un proyecto de investigación denominado “2030: una visión del turismo en Colombia”, se reporta que “el principal desafío identificado es cómo lograr que el turismo contribuya a reducir la inequidad social y a mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas”, sobre todo en aquellas zonas más ricas en biodiversidad biológica y cultural, que a la vez tienen mayores índices de pobreza, pues, de lo contrario, señalan, “si el turismo continúa su ruta reciente de desarrollo estimulada por factores externos y no planificados, es muy posible que se presenten escenarios insostenibles” (Garavito et al., 2019).

Finalmente, se considera que es preciso evaluar el desarrollo de la política turística a través de otras métricas, puesto que los tradicionales indicadores de ingresos de turistas extranjeros, aporte al pib, no son suficientes para medir los pactos positivos que se quieren y se pueden obtener del turismo, a nivel social y ambiental, así como para medir, controlar y corregir sus impactos negativos.

Referencias

Arias, J. (2007). Nación y diferencia en el siglo xix colombiano: orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales. Universidad de los Andes.

Ateljevic, I., Morgan, N., & Pritchard, A. (2007). The critical turn in tourism studies: innovative research methods. Routledge.

Balazote, A., Cherñavsky, S., & Stecher, G. (2017). Disputas territoriales y conflictos por la apropiación de la renta turística en San Martín de los Andes. Cuadernos de Antropología, (17), 9-28.

Betancourt, M. (2008). Dinámicas espaciales y conflicto armado: análisis de la interpretación de lo espacial desde la geografía contemporánea. En Regiones. Crece-iner-Universidad de Antioquia.

Betancourt, M. (2016). Minería, violencia y criminalización en América Latina: dinámicas y tendencias. ocmal-censat.

Betancourt, M. (2017). Colonialidad territorial y conflictividad en Abya Yala/América Latina. En H. Alimonda, C. Toro Pérez & F. Martín (Coords.), Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Volumen ii (pp. 303-350). Clacso.

Betancourt, M. (2020). Colonialidad territorial y conflictividad: disputa globales-locales en la Amazonía andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Clacso.

Betancourt, M. (2021a). Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturalezas y violencias a escala global-local: desafíos para la paz territorial en Colombia (y el mundo). En P. López & M. Betancourt Santiago (Coords.), Conflictos territoriales y territorialidades en disputa. Re-existencias societales frente al capital en América Latina (pp. 145-173). Clacso.

Betancourt, M. (2021b). Frontera hidrocarburífera: expansión y violencias de los derechos humanos en Sudamérica. La Libre.

Betancourt, M. (2023). Colonialidad territorial y conflictividad: disputas globales-locales en la Amazonía andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Desde Abajo.

Betancourt, M., Posada, V., Lastra, C., Carrillo, L., & Montealegre, V. (2017). Parques con campesinos en Colombia: aportes científicos y jurídicos de análisis sobre el campesinado, la conservación y los parques nacionales en Colombia. Carta acuerdo fao-Anzorc.

Betancourt, M., & Porto-Gonçalves, C. (2017). Cuestiones críticas sobre extractivismo y productivismo: un análisis desde el pensamiento crítico, la ecología y las prácticas políticas de los grupos subalternos. En H. Alimonda, C. Toro Pérez & F. Martín (Coords.), Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Volumen II (pp. 177-190). Clacso.

Blanchard, L., & Higgins, F. (Eds.). (2013). Peace through tourism: promoting human security through international citizenship. Routledge.

Bosch, J., & Merli, M. (2014). La articulación en el proceso de las políticas públicas del turismo. Realidad: Tendencias y Desafíos en Turismo, 12(1), 59-73.

Brand, U., & Wissen, M. (2017). Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus. Oekom Verlag.

Cañada, E. (2019). Trabajo turístico y precariedad. En E. Cañada & I. Murray (Eds.), Turistificación global: perspectivas críticas en turismo (pp. 267-287). Icaria.

Cocola-Gant, A. (2018). Tourism gentrification. In Handbook of gentrification studies (pp. 281-293). Edward Elgar.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022). Hay futuro si hay verdad: hallazgos y recomendaciones.

Del Cairo, C., Gómez, S., Ortega, J., Ortiz, D., Rodríguez, A., Vélez, J., & Vergara, T. (2018). Dinámicas socioecológicas y ecoturismo comunitario: un análisis comparativo en el eje fluvial Guayabero-Guaviare. Cuadernos de Desarrollo Rural, 15(82), 74-96.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). (2022). Diagnóstico multidimensional sobre las desigualdades en Colombia.

Devine, J., & Ojeda, D. (2017). Violence and dispossession in tourism development: a critical geographical approach. Journal of Sustainable Tourism, 25(5), 605-617.

Garavito, L., & Ochoa, F. (2016). El turismo y el desarrollo en Colombia, 2002-2014. En L. Garavito y F. Ochoa (Eds.), Debates contemporáneos sobre el turismo: nuevos retos del turismo. Casos de estudio sobre los vínculos entre la gobernanza, el desarrollo y la sostenibilidad (tomo I, pp. 21-49). Universidad Externado de Colombia.

Garavito, L., & Rozo, E. (2021). Balance de la investigación sobre el turismo y las políticas públicas en España e Hispanoamérica. Turismo y Sociedad, xxviii, 75-93. https://doi.org/10.18601/01207555.n28.04

Garavito, L., Rozo, E., & Mojica, F. (2019). ¿Puede el turismo liderar el desarrollo competitivo y sostenible en el presente y el futuro próximo en Colombia? Via. Tourism Review, (15).

Guattari, F. (1985). Espaço e poder: a criação de territórios na cidade. Espaço e Debates, 16, 109-120.

Gudynas, E. (2015). Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. cedib-claes.

Harvey, D. (2007). Espacios del capital: hacia una geografía crítica. Ediciones Akal S. A.