Sección temática

“Una paz que se la lleva el viento”. Efectos y alcances de la ‘paz territorial’ en Colombia (2016-2022)

“A Peace Carried away by the Wind”. Scope and Effects of ‘Territorial Peace’ in Colombia (2016-2022)

“Uma paz levada pelo vento”. Efeitos e escopo da ‘paz territorial’ na Colômbia (2016-2022)

![]() Irene Vélez-Torres*

Irene Vélez-Torres*

![]() Katherine V. Gough**

Katherine V. Gough**

![]() Krisna Ruette-Orihuela***

Krisna Ruette-Orihuela***

Recibido: 27 de septiembre de 2023

Aprobado: 18 de junio de 2024

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13738

Para citar este artículo

Vélez Torres, I., Gough, K. V., & Ruette-Orihuela, K. (2024). “Una paz que se la lleva el viento”. Efectos y alcances de la ‘paz territorial’ en Colombia (2016-2022). Territorios, (51 Especial), 1-26. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13738

Universidad del Rosario

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Resumen

Seis años después de firmado el Acuerdo de Paz entre las farc-ep y el gobierno colombiano, las principales transformaciones rurales terminaron desdibujadas y las cifras de violencia demostrarían que la paz no se materializa. Desde una metodología activista, desplegada en el departamento del Cauca con comunidades rurales, este artículo analiza tres fases del modelo de ‘paz territorial’: el giro local, que consistió en la implementación participativa y densamente burocrática del Acuerdo de Paz; el giro militarista, que sustituyó el desarrollo territorial integral; y el nuevo ciclo de conflicto interno armado, en cuya explicación causal enfatizamos la dimensión étnica y racial de las violencias. Concluimos que haber desviado la construcción de paz de la hoja de ruta trazada para abordar de manera integral las causas estructurales de la guerra, en cambio optando por la seguridad militar y estabilización, genera la revictimización y desesperanza de los habitantes rurales empobrecidos, quienes vuelven a quedar implicados entre conflictos nuevos y reciclados.

Palabras clave

Paz territorial; construcción de paz; paz neoliberal; zeii; pnis; pdet.

Abstract

Six years after signing the Peace Agreement between the farc-ep and the Colombian government, the main rural transformations were delayed, while the violence figures show that peace had not materialized. Using an activist methodology, working in the Department of Cauca with rural communities, this article analyses three phases of the ‘territorial peace’ model: the local turn, characterized by the participatory and densely bureaucratic implementation of the Peace Agreement; the militarist turn, which replaced integral territorial development; and the new cycle of internal armed conflict, emphasizing the ethnic and racial dimension of violence. We conclude that peacebuilding has deviated from the roadmap to comprehensively address the structural causes of war, opting instead for militaristic securitization and stabilization, which generates the re-victimization and hopelessness of impoverished rural inhabitants, who are once again caught between new and recycled conflicts.

Keywords

Territorial peace; peacebuilding; neoliberal peace; zeii; pnis; pdet.

Resumo

Seis anos após a assinatura do Acordo de Paz entre as farc-ep (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo) e o governo colombiano, as principais transformações rurais foram borradas e os números sobre a violência mostram que a paz ainda não se materializou. Usando uma metodologia ativista, implantada em Cauca com comunidades rurais, neste artigo, analisamos três fases do modelo de ‘paz territorial’: a virada local, que consistiu na implementação participativa e altamente burocrática do Acordo de Paz; a virada militarista, que substituiu o desenvolvimento territorial integral; e o novo ciclo de conflito armado interno, em cuja explicação causal enfatizamos a dimensão étnica e racial da violência. Concluímos que o fato de a construção da paz ter se desviado do roteiro elaborado para abordar de forma abrangente as causas estruturais da guerra, optando, em vez disso, pela segurança militar e pela estabilização, gera a revitimização e a desesperança dos habitantes rurais empobrecidos, que mais uma vez se encontram presos entre conflitos novos e reciclados.

Palavras-chave

Paz territorial; construção da paz; paz neoliberal; zeii; pnis; pdet.

Introducción a la llamada ‘paz territorial’ en Colombia

Tras seis décadas de conflicto interno armado y seis años de diálogo público y secreto, en 2016 el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) firmaron un Acuerdo de Paz, reconocido por agencias, académicos y gobiernos como un referente global al lograr la resolución de uno de los conflictos más prolongados y violentos del mundo (Herbolzheimer, 2016). El acuerdo reconoce explícitamente las causas estructurales de la violencia en Colombia, entre ellas el acceso desigual a la tierra, la exclusión de amplios sectores de la población en la toma de decisiones y la marginación persistente de habitantes rurales respecto a su acceso a los servicios estatales.

Con el fin de crear un contrato social legítimo entre el gobierno y la población rural, la implementación del acuerdo adoptó un enfoque territorial, el cual reconoce que la mejor manera de alcanzar la paz es mediante la participación activa de las y los ciudadanos (Borja, 2017; Cairo et al., 2018). Este modelo de paz, además, contempla las experiencias diferenciales de género, de la población lgbtiq+ y de los sujetos étnicos como dimensiones relevantes para la superación del conflicto (Koopman, 2020; González-Villamizar & Bueno-Hansen, 2021).

La paz territorial permitiría, a través de la creación de instituciones fuertes y legítimas, copar los territorios con un Estado democrático, próspero y supuestamente inclusivo. El acuerdo prometía construir la paz mediante la implementación participativa de una reforma rural integral por medio de planes de desarrollo con enfoque territorial (pdet) y de un nuevo modelo contra el narcotráfico desde el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (pnis). Estos programas se formularían e implementarían mediante procesos de planificación participativa, logrando la inclusión de las comunidades que habitan las zonas especialmente afectadas por el conflicto armado.

Sin embargo, en su implementación, los programas sociales de construcción de paz se fueron transformando en dispositivos de seguridad altamente militarizados. Un giro progresivo hacia programas de estabilización militar, basados en ideologías contrainsurgentes de consolidación territorial, comenzó a reemplazar las promesas de transformación estructural del Estado y de su relación con las comunidades excluidas en los territorios (Piccolino & Ruette-Orihuela, 2021).

Además, el enfoque territorial no contempló que las comunidades y sus organizaciones pudieran abordar conflictos históricos en las geografías de la guerra, tales como los motivados por el modelo extractivista minero y agrario (Le Billon et al., 2020), o por el acceso desigual a la tierra (Ahumada, 2020). Tampoco tomó en cuenta la existencia de geografías racializadas y sus historias de colonialidad, que continuaron reproduciendo lógicas de eliminación y deshumanización de las comunidades rurales (Ruette-Orihuela et al., 2023).

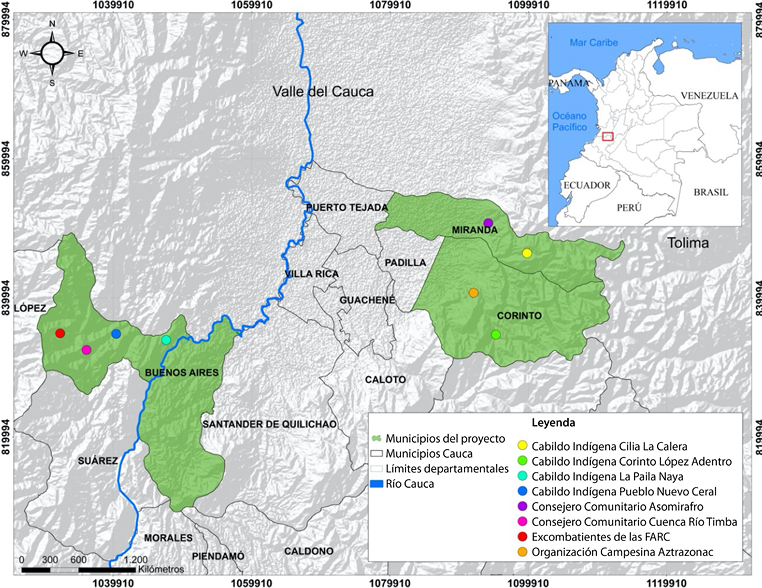

Para el caso específico del departamento del Cauca, localizado al suroccidente de Colombia (ver figura 1), las identidades y relaciones territoriales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas están intrínsecamente ligadas a tejidos sociales de permanencia y resistencia frente a relaciones históricas de producción y reproducción económica y cultural basadas en la subordinación patriarcal, racial y de clase social.

Figura 1. Localización de municipios y organizaciones sociales del Proyecto Paz Alto Cauca

Fuente: elaboración de los autores.

La dominación colonial desplegada a través del modelo de hacienda, la violencia política durante el siglo xx que resultó en el acaparamiento de las tierras más fértiles y las reivindicaciones contemporáneas de autonomías étnico-territoriales (Villa & Houghton, 2005; Machado Cartagena & Rincón García, 2014; Vargas Reyes & Ariza Santamaría, 2019) son todos procesos medulares de las luchas sociales que han forjado en esta región las estrategias organizativas contrahegemónicas que soportan la resistencia frente a la expansión del capitalismo agrario y a mecanismos de sujeción militar de carácter estatal y paralegal.

Desde una metodología activista, desarrollada con indígenas, afrodescendientes, campesinos mestizos y excombatientes del norte del departamento del Cauca, en este artículo presentamos los resultados del proyecto Paz Alto Cauca, codiseñado con habitantes étnica y políticamente diversos de los municipios de Corinto, Miranda y Buenos Aires. Un equipo interdisciplinario de investigadoras nacionales y extranjeras lideramos el proyecto entre 2018 y 2021, creando un diplomado de 140 horas de formación para más de 100 participantes (Gough et al., 2023), entrevistas con 28 lideresas, líderes y autoridades gubernamentales, 10 talleres interculturales (Escobar-Tello et al., 2021), observación participante y diálogos informales de las autoras con los/as habitantes de esta región.1

A continuación, analizamos críticamente la implementación del Acuerdo de Paz y el cambio rural imaginado y disputado desde las organizaciones sociales del norte del Cauca: primero, la implementación participativa, caracterizada por su densidad burocrática y la incapacidad de materializar las agendas de transformación de las comunidades y organizaciones sociales; segundo, criticamos el giro militarista en los territorios, y la priorización de la seguridad y de la estabilización sobre el desarrollo rural integral; y, para finalizar, describimos el nuevo ciclo de conflicto interno armado y destacamos la dimensión étnica y racial de las violencias emergentes.

1. Marco conceptual

El interés por generar mayor legitimidad en la construcción de paz llevó a académicos y agencias multilaterales a abogar por un enfoque de participación ciudadana activa en la construcción del Estado en contextos de posconflicto (Heathershaw, 2008; Zamudio & Culebro, 2013). La premisa que subyace a este giro hacia lo local es que la (re)construcción de los Estados no consiste solo en crear instituciones formales, sino en establecer un contrato social entre los Estados y las poblaciones (Mac Ginty & Richmond, 2013; Leonardsson & Rudd, 2015; Cox & Sisk, 2017). En consecuencia, donantes, gobiernos garantes y agencias de paz promovieron por más de una década la apropiación local de los procesos de consolidación de la paz, incentivando y financiando esquemas ampliamente participativos (Carl, 2016).

La participación local se ha considerado un hito para restablecer las economías devastadas por la guerra, promover la reconciliación y lograr una estabilización democrática duradera (Guasca et al., 2022). Dicha participación se ha integrado en marcos de gobernanza neoliberales, principalmente en respuesta a una crítica de los modelos de modernización impuestos de arriba hacia abajo, el fracaso del Estado y la imposición externa de programas (Cooke & Kothari, 2001; Hickey & Mohan, 2004). El principal objetivo de los enfoques participativos ha sido incluir a los pueblos marginados en el centro de los procesos de toma de decisiones, escuchando sus voces e implicándolos en los programas de desarme, desmovilización y reintegración.

Sin embargo, el ‘giro local’ en la consolidación de la paz refleja un cambio en la retórica y la escala de la consolidación de la paz convencional, mas no un cambio sustancial en el modelo económico y las relaciones históricas de poder (Ochen, 2017; Alves, 2019; Hoddy & Gready, 2020). Los enfoques participativos se han alineado con la descentralización neoliberal del Estado y, sin redistribuir el poder político ni económico entre regiones y grupos sociales (Ballvé, 2012), se han convertido en una nueva ortodoxia del neoliberalismo democrático.

Aunque permiten exponer las relaciones patriarcales, clasistas y racistas constitutivas de la guerra, debilitan los procesos organizativos cuando privilegian generalidades y superficialidades sin mediar en las dimensiones políticas y estructurales de la opresión interseccional (González-Villamizar & Bueno-Hansen, 2021). También, las estrategias selectivas de participación que excluyen los perfiles más críticos, los liderazgos más radicales o los procesos organizativos de mayor trayectoria terminan silenciando a las comunidades a través de la despolitización de sus voces (Vélez-Torres et al., 2022).

A pesar de parecer democrática en la superficie, la participación puede ocultar desigualdades estructurales y marginar a sujetos que ostentan formas más progresistas de hacer política, contribuyendo así a mantener el statu quo. Esta crítica no implica, sin embargo, que todas las políticas, mecanismos y dinámicas sociales de participación en contextos de transición sean insinceras o corruptas, sino que la participación está limitada por las relaciones de poder y los intereses económicos dominantes; en Colombia, ese proyecto de Estado hegemónico se ha caracterizado por ser consistentemente capitalista, patriarcal y racista (Dest, 2020).

La garantía desigual de derechos, la exclusión social y la conflictiva explotación de recursos naturales son clave para comprender las causas que generan la violencia posconflicto. Para Latinoamérica, muchos estudios han demostrado cómo en el contexto neoliberal las violencias (estructural, cultural, ambiental o directa) producen significados raciales y espaciales en la medida en que se inscriben en los cuerpos, las experiencias y los territorios de las poblaciones negras, indígenas y mestizas (Navarrete, 2016; Wade, 2016; Mora, 2017; Alves & Vargas, 2017).

En Colombia, las personas negras e indígenas han sido afectadas en mayor proporción por la violencia (Villa & Houghton, 2005; Hristov, 2005; Espinosa, 2007; Ngweeno, 2007; Oslender, 2008; Jimeno et al., 2011; Centro Nacional de Memoria Histórica & Organización Nacional Indígena de Colombia, 2019). Precisamente, el discurso del desarrollo desde 1950 (Escobar, 2014) y la apertura económica neoliberal desde la década de 1990 (Crespo-Marín & Pérez-Rincón, 2019) han creado zonas de frontera donde, a través de relaciones violentas de explotación y despojo, se crean las condiciones de ‘progreso’ económico y, simultáneamente, se espacializa la exclusión étnico-racial (Bocarejo, 2009, 2012). Con discursos de sustentabilidad, desarrollo y prosperidad, el proceso excluyente de formación del Estado en Colombia ha conducido a una creación coercitiva de fronteras en las que la marginación de los pobres rurales etnorracializados resulta exacerbada (Lugo, 2019; Vélez-Torres et al., 2019).

Después del establecimiento de acuerdos de paz, emergen múltiples formas de violencia que se manifiestan en altas tasas de homicidios, inestabilidad, represión estatal, reconfiguración de grupos criminales, corrupción y desigualdad (Steenkamp, 2011; Berdal, 2012; Kurtenbach, 2013; Tobón, 2014; Kurtenbach & Rettberg, 2018). La violencia es muy variable en términos de su manifestación, intensidad y alcance. Kurtenbach (2013) indica que la intensidad de esta violencia depende de tres factores: i) las formas en que se haya terminado el conflicto (si es con acuerdo o por victoria militar); ii) el tipo de políticas implementadas para mitigar divisiones sociales y resolver las injusticias; y iii) las reformas que se conduzcan en el sector de seguridad militar.

La violencia en el posconflicto está muy relacionada con la presencia selectiva (y en muchos casos excluyente) del Estado y con su grado de control del ejercicio legal de la fuerza (Berdal, 2012). En otras palabras, el desenvolvimiento de las nuevas violencias después de los acuerdos de paz depende no solo de lograr una institucionalidad fuerte y funcional, sino del carácter y la misión que se otorgue a estas instituciones respecto al ejercicio de la fuerza en las zonas de construcción de paz.

Dependiendo del contexto histórico, las violencias que surgen en condiciones de posacuerdo pueden ser más que residuales o puramente criminales (Suhrke & Berdal, 2012; Albarracín et al., 2023). Dando relevancia a su dimensión estructural, algunos autores sugieren que es necesario prestar atención a los factores socioeconómicos que perpetuarían las inequidades regionales y locales; detallar el papel central de las economías de guerra; y analizar su transformación en el posconflicto (Paris, 2004; Ahearne, 2009; Tobón, 2014). Ciertamente, las violencias en el posconflicto tienden a alcanzar mayor intensidad que durante la guerra, produciendo entre las comunidades afectadas por el conflicto ansiedad e inseguridad sobre el futuro, y escepticismo sobre la capacidad del Estado de cumplir lo prometido (Steenkamp, 2005; Berdal, 2012).

Incluso, se habla de un modelo ‘iliberal’ en la construcción de paz cuando se opta por implementar estrategias autoritarias en la gestión de aquellos conflictos que surgen o se perpetúan tras los acuerdos de paz, las cuales se caracterizan por un decidido militarismo estatal y una defensa del centralismo de gobierno (Stokke et al., 2022). A continuación, analizaremos el intento reciente de construcción de paz en Colombia y su cooptación de la participación a través de su burocratización y despolitización intencional, su militarización de los programas de transformación rural y la racialización en el nuevo ciclo de violencia que se evidencia en el departamento del Cauca.

2. La paz territorial en retrospectiva

2.1. El giro local, la burocratización de la participación y la dilución de la transformación rural

Durante los últimos dos años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entre 2016 y 2018, se desarrolló la fase participativa de definición de los principales planes y programas de implementación del Acuerdo de Paz. Durante este período, las invitaciones a la participación local en los pdet y el pnis proliferaron, siguiendo una estructura de embudo basada en las divisiones administrativas del territorio. La estructura social base de la participación fueron las juntas de acción comunal, las cuales se reunieron, primero, en las reuniones veredales y, luego, eligieron un número reducido de representantes que asistiría a las discusiones en el municipio. En el caso de los territorios con presencia étnica, la participación municipal incluía a los cabildos de las comunidades indígenas y a los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes (Ríos & Cairo, 2018; Koopman, 2020; González-Villamizar & Bueno-Hansen, 2021).

Había entre la población una mezcla de escepticismo y moderada esperanza. Durante los primeros meses, las comunidades se sumaron a los escenarios de participación con la idea de que era necesario intentarlo. La dejación de armas, siendo el primer punto del acuerdo que se implementó, fue también el primer proceso en levantar sospechas entre los habitantes rurales. La gente comentaba a menudo que, si a la misma guerrilla el gobierno le fallaba, los habitantes rurales, desarmados y menos organizados, tenían menos que esperar (Vélez-Torres, 2019). Aun así, con dudas crecientes, la gente participaba y salía, desde sus veredas, buscando a los funcionarios, investidos de autoridad a través de chalecos de distintos colores que diferenciaban a las entidades estatales y a los donantes (Vélez-Torres et al., 2022).

En la medida en que avanzaban los espacios de participación, en los cuales se tomarían decisiones sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la priorización de proyectos de desarrollo rural en el marco de los pdet, los líderes y lideresas del Cauca comenzaron a cuestionar la poca incidencia de esos espacios en la producción de verdaderos cambios territoriales. En un taller que realizamos en diciembre de 2019, un líder indígena explicó: “Todos los planes que nos han traído son como una receta que a uno no le queda de otra sino seguir. Los pdet primero y ahora los planes de desarrollo se han trabajado de manera muy general por las organizaciones porque lo cierto es que los gobiernos llegan con todo definido y nos dan muy poca oportunidad. Porque ya llegan con toda la metodología decidida y a uno le tocó es agachar la cabeza”.

La idea de que los funcionarios tenían una agenda preestablecida, que dejaba poco espacio de maniobra para que las comunidades y organizaciones locales tomaran decisiones y pudieran presentar sus propuestas, fue ganando popularidad. Desde una legitimidad disputada como sujetos que han vivido de manera directa el conflicto, las comunidades y las organizaciones locales reclamaron de forma insistente el derecho a decidir sobre las circunstancias del ordenamiento territorial y la construcción de paz (Rusche, 2022).

Algunos líderes y lideresas de la región equipararon esta estrechez en los espacios de decisión a una falta de voluntad política para lograr la paz. Un líder campesino, vocero en los procesos de sustitución de coca, expresó su frustración: “El gobierno parece que no quiere que se acabe ni la guerra ni el narcotráfico. Uno no entiende cómo al final de tanta visitadera y seguimiento, al final no quedó plata pa’l pnis. Lo curioso es que sí aparece plata para la erradicación. Entonces, uno no ve la voluntad. Son mensajes que uno no entiende porque, por un lado, botaron a la gente a morirse de hambre y, por otro, sí le mandan las fuerzas [militares] pa’ que arranquen lo que queda por ahí”.

Otro líder afrodescendiente amenazado, habitante de la cordillera Occidental, compartió el malestar colectivo de quienes apoyaron inicialmente la puesta en marcha del pnis: “Primero, cesó el fuego, y en las zonas de transición bajó un poquito, pero se siguen manteniendo los cultivos. La socialización del pnis le tocó a las comunidades, las comunidades se comprometieron a sustituir. Que dejar limpio, nos dijeron, y la gente lo hizo. Pero luego el gobierno no cumplió”.

Muchos de los programas fueron impulsados en el territorio sin la articulación entre las instituciones, con poca coherencia entre lo prometido y lo implementado, y sin la planificación financiera adecuada para sostener las promesas de cambio. La improvisación en la ejecución del pnis resultó en que las comunidades erradicaron sus cultivos sin que el gobierno lograra la sustitución de la economía ilegal con nuevos medios de vida legales: resultó crítico el afán desmedido del gobierno por ‘levantar las matas de coca’ sin antes asegurar nuevos medios de vida. Las preocupaciones de las comunidades cocaleras sobre la urgencia de reemplazar las economías locales ilegales y evitar el desplazamiento de cultivos y productores fueron ignoradas, a la vez que persistió la amenaza de utilizar medidas coercitivas de erradicación manual por las fuerzas militares o con agentes químicos como el glifosato.

Además, los proyectos de sustitución promovidos, con bajísima implementación, excluyeron iniciativas de mayor valor agregado, como la economía de servicios o la industrialización: se impuso el modelo neoliberal agrario con el impulso a proyectos agropecuarios para la producción de materias primas sin procesamiento local. En el municipio de Miranda, por ejemplo, indígenas y campesinos mestizos terminaron atrapados en cuatro líneas productivas que, de manera tardía y fragmentada, recibieron inversión: aguacate hass, sacha inchi, café y cacao (Vélez-Torres & Lugo, 2021).

Las familias rurales requieren acceso a tierras suficientes y de calidad, que puedan generar medios de vida legales y dignos. En este sentido, los indígenas necesitan que se amplíen sus resguardos; las afrodescendientes, que se reconozcan los territorios colectivos; y los campesinos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina. El acceso al agua, el apoyo técnico a la agricultura y una asistencia financiera son imprescindibles para el éxito del desarrollo rural integral.

Igualmente, las infraestructuras básicas como carreteras asfaltadas y puentes se requieren para garantizar el acceso a los mercados agrícolas locales y regionales. Un líder afrodescendiente explicaba durante un taller dictado en Buenos Aires en julio de 2019: “Hay un programa para el campesino, pero es para ellos mismos. La umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) recoge las iniciativas por municipio, pero como nuestro municipio es de sexta categoría no hay recursos para financiar, no tienen para financiar, la umata es una figura decorativa”.

Aunque se crearon estrategias de participación como si fuesen instrumentos meramente técnicos, lo cierto es que existió un sesgo gubernamental en la manera como estos operaron (Cramer & Goodhand, 2002), situación evidente cuando se imponen las agendas de las entidades sobre las prioridades comunitarias para el desarrollo rural.

La participación de las comunidades rurales en la planificación del pdet y el pnis, aunque logró legitimar durante los primeros meses la nueva institucionalidad estatal con presencia en los territorios afectados por el conflicto, no desafió las estructuras de poder preexistentes, ni propició los cambios agrarios relevantes para las comunidades empobrecidas, las víctimas, ni los excombatientes y, en cambio, reprodujo un modelo neoliberal ortodoxo en el agro. Pasados dos años de participación focalizada en la escala municipal, delegados de 24 municipios se congregaron en Popayán para celebrar una reunión masiva de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca.

Este espacio, aunque masivo, evidenció el cansancio, la desilusión y la creciente desconfianza entre los participantes. Organizaciones étnicas de larga trayectoria como el Consejo Regional Indígena del Cauca (cric) y el Palenke Alto Cauca cuestionaron no haber sido convocadas desde el principio en la construcción de los programas de paz. Por su parte, algunas organizaciones campesinas confirmaron en esta reunión que los espacios previos de participación no habían sido incidentes, pues las propuestas de desarrollo territorial trabajadas a escala municipal fueron sustituidas por la agenda traída desde Bogotá, instituida a través de un discurso de autoridad fundamentado en la viabilidad técnica y jurídica.

2.2. El giro militarista en la construcción de paz

Pese a que desde distintos frentes sociales y políticos se argumentó que la implementación del acuerdo no sería fácil y podría tardar en alcanzar lo prometido, fue solo hasta la llegada del presidente Iván Duque al gobierno en 2018 que se advirtió que estaríamos asistiendo a un cambio sobre lo más esencial del acuerdo, referido a la comprensión de las causas estructurales del conflicto y a la necesidad de abordarlas desde el desarrollo rural integral.

El retraso en la implementación llevó a desdibujar los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz sobre salud, educación, infraestructura y reactivación económica. En su reemplazo, un nuevo modelo de “paz con legalidad” cambió el enfoque hacia la militarización, mientras que nuevos discursos de seguridad y estabilización penetraron los programas y las políticas de construcción de paz (Piccolino & Ruette-Orihuela, 2021).

En lo fundamental, este nuevo modelo consistió en el copamiento militar del territorio para obtener el control, vía presencia de las fuerzas armadas, antes que vía acción social del Estado. Así lo defendió entonces el gobierno:

No basta con el tradicional despliegue de los recursos de la fuerza legítima del Estado, si no se consigue una efectiva acción articulada, coordinada, interagencial y unificada de las instituciones y la ciudadanía. […] El país no puede seguir soportando la acción delincuencial en los campos y ciudades, tampoco que se siga asesinando o secuestrando con la excusa del delito político. […] En el mismo sentido, las instituciones democráticas no se pueden igualar a las organizaciones delincuenciales y bajo ninguna circunstancia se puede renunciar a la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos y doblegar a los criminales. Cero ambigüedad en la lucha contra los violentos y en la supremacía del orden jurídico es el punto de partida (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, pp. 5-6).

La racionalidad subyacente a esta política equipara criminalidad con conflicto y, por consiguiente, desplaza los recursos financieros e institucionales para el cumplimiento del acuerdo hacia la lucha contra la criminalidad. El logro del acuerdo respecto a reconocer las causas estructurales del conflicto, asociadas al empobrecimiento y al tardío desarrollo rural, quedó de esta manera desmantelado, pues se simplificó y cosificó la causa del conflicto al reducirla al sujeto criminal, de esta manera diluyendo la responsabilidad de acción integral que tiene el Estado frente a la superación de la pobreza.

En cambio, el plan de estabilización del presidente Iván Duque representó un retroceso en la transformación territorial en tanto sostuvo una visión instrumental sobre la política agraria y volvió a situar las fuerzas militares en el centro del proyecto de pacificación. A través de la estabilización, el gobierno redujo las ambiciones a ‘pequeños proyectos’ y perdió de vista los objetivos a largo plazo que se habían trazado respecto a fortalecer la legitimidad del Estado mediante el accionar institucional en las zonas de conflicto (Palou, 2019; Piccolino & Ruette-Orihuela, 2021).

En cuanto a los programas de desarrollo rural, el giro militarista se expresó en las zonas estratégicas de intervención integral (zeii) progresivamente priorizadas para planificación, financiación y ejecución gubernamental sobre los pdet. Explícitamente, el Decreto 2278 de 2019, que reglamentó las zeii, explica que, aunque no buscan reemplazar a los pdet, la materialización de zonas sería necesaria para la implementación de los programas del Acuerdo de Paz. De esta forma, normativamente se estableció una jerarquía tácita para la acción gubernamental en la cual los macroterritorios de seguridad logrados con las zeii serían el punto de partida para avanzar posteriormente con los pdet.

En un taller realizado en diciembre de 2019, un líder campesino criticaba el retraso en la implementación de proyectos sociales, mientras al mismo tiempo aumentaba el copamiento militar de los territorios priorizados para la implementación del acuerdo: “Uno se aterra de que no hay nada de inversión social. Es que nosotros no estamos hablando de más pie de fuerza. […] A la fuerza no funciona porque si no hay alternativas pa’ la gente no se logra la paz. Sería muy sencillo porque si el gobierno invirtiera en los nuevos cultivos, en reemplazar los cultivos ilícitos, pues habría opción. Pero a punta de plan pistola no vamos a ningún lado”.

Un líder indígena contestaba en una línea de análisis similar: “Nosotros no aceptamos la seguridad que ofrecen con la militarización porque el tema del narcotráfico es central en la inseguridad de Corinto y, por eso, lo que necesitamos es inversión social. Es decir, nosotros necesitamos un proyecto de vida y no militarización”.

El reclamo persistente de indígenas, afrodescendientes y campesinos consistió en que, mientras las prioridades de las comunidades y las promesas gubernamentales no se materializaron, las inversiones militares fueron en aumento. Muchos líderes y lideresas expresaron su frustración y sensación de engaño al explicar que las instituciones locales no habían diseñado los mecanismos para otorgar los fondos prometidos para la ejecución de sus proyectos. En Buenos Aires, por ejemplo, un líder afrodescendiente indicó en un diálogo informal a inicios del año 2020: “Hubo proyectos piloto, se firmaron los contratos, pero no se cumplió, el gobierno no cumplió, ¡no cumplió! No hubo planificación”.

Una lideresa afrodescendiente de Miranda, integrante de una organización de víctimas, señaló que su organización tiene varios proyectos de costura con más de 44 mujeres capacitadas para hacer patrones, cortes y costura. Son mujeres víctimas, vulnerables y reincorporadas. Aunque este proyecto estuvo listo para materializarse, nunca recibió la inversión requerida.

Otro campesino de Miranda también expresó su frustración por la falta de recursos disponibles para la paz y la limitada voluntad política de implementación. En su caso, ellos tenían proyectos productivos de pequeña escala para implementarse en una finca donde varias familias estaban sembrando variedad de alimentos y cultivando pescado para la venta; tampoco recibieron financiación. El campesino culpaba a la Alcaldía por su inoperancia para gestionar los recursos y por su incapacidad para hacer el acompañamiento técnico necesario.

La arquitectura financiera de la paz estuvo atada a los presupuestos ya limitados de las alcaldías, siendo en muchos casos imposible el financiamiento de nuevos proyectos. De hecho, el pnis del que dependía la economía familiar de cientos de familias cocaleras se desarrolló de manera lenta, fragmentada e incompleta, agudizando la crisis económica local. Las lideresas y líderes manifestaron su malestar al notar que muchos fondos habían sido desviados o invertidos en acciones militares, o habían quedado atrapados en los operadores de proyectos, que fueron en todos los casos entidades privadas que sirvieron como intermediaros en la ejecución del programa.

En un diálogo informal, una lideresa indígena contaba que habían comenzado a aparecer grafitis por los caminos veredales que dejan ver el descontento frente a la creciente militarización: “Hay unos letreros por ahí subiendo que dicen ‘No a la militarización, sí a la implementación’. Yo estoy de acuerdo, e insisto en que lo que necesitamos es volver sobre los pdet y que se cumplan. De lo contrario, es como palabras que se las lleva el viento”.

En 2018, el gobierno lanzó la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, movilizando un total de 9800 efectivos en la región de Nariño.22 En este mismo año, invirtió en defensa 10 300 millones de dólares, 600 más que en 2017; de esta cantidad, 300 millones se destinaron a la compra de armamento y una buena parte a aumentar el número de efectivos de la fuerza pública. En 2019, a tres años de la firma del acuerdo, líderes y lideresas percibían el abandonado de la hoja de ruta de implementación de los programas de paz y su exigencia era volver a las promesas y los planes. Para entonces, en medio de las reclamaciones sociales de cumplimiento del acuerdo, el gobierno optó por invertir en ampliar la bota de fuerza, asignando 2500 nuevos efectivos para el departamento del Cauca.33

Durante la administración del presidente Iván Duque también se llevaron a cabo operaciones militares que implicaron un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) documentó quince casos de presunta corrupción, la mayoría vinculados a acciones antinarcóticas de militares y policías realizadas de manera arbitraria y sin resultados (acnudh, 2020). Aunque estuvo estrechamente relacionada con el despliegue de estrategias coercitivas en el marco de la guerra contra las drogas, la militarización afectó severamente a los excombatientes, quienes experimentaron nuevas olas de violencia.

En junio de 2019, la Fiscalía había registrado 115 homicidios de excombatientes, 16 intentos de asesinato y 11 desapariciones forzadas. En respuesta a estos ciclos de violencia en el posconflicto, el gobierno creó un esquema de protección para excombatientes, bajo la coordinación de la Consejería para la Estabilización, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo, Carpa Azul, entre otros.

Para algunas autoridades étnicas, la situación de violencia empeoró por la relación creada con el Ejército tras la salida de las farc-ep de los territorios. La presencia de la Policía y las fuerzas armadas en zonas anteriormente controladas por las farc-ep fue interpretada por algunos grupos armados ilegales como resultado de un acto de complicidad entre los habitantes locales y las fuerzas coercitivas del Estado. Excombatientes de Miranda sostienen lo siguiente de la tripartita entre la Organización de las Naciones Unidades, las farc-ep y el Estado: “Se ha convertido en una Carpa Azul donde están policías y militares. Esto trae riesgos porque los grupos armados de la zona nos perciben como informantes. No se genera confianza, se siente una relación desigual porque ellos son militares y la comunidad ha dejado de participar”.

Otro excombatiente indicó en cuanto a las políticas de militarización y los esquemas de protección del gobierno en el territorio: “La Carpa Azul se ha convertido en un espacio de gestión del nuevo enfoque de drogas. Con la erradicación forzada y las fumigaciones, lo que trae es que la fuerza aérea haga presencia y esto nos trae más problemas”.

Los habitantes mostraron su preocupación por ser acusados de soplones o sapos, lo cual podría repercutir en su integridad física. El caso más crítico se presentó en mayo de 2020 en el municipio de Miranda, donde una disidencia de las farc-ep envió una comunicación escrita a los habitantes de la vereda Monterredondo, dándoles un mes para interrumpir toda relación con instituciones del Estado y con excombatientes de las farc-ep en proceso de reincorporación.

Según la amenaza, en caso de confirmarse cualquier comunicación con instituciones o fuerza pública, los habitantes serían considerados objetivo militar. Frente a la contestación cada vez más violenta por parte de los grupos armados ilegales, las comunidades interpretaron la seguridad militar como un nuevo riesgo para los civiles. Además, reclamaron que con la militarización se desplazaban arbitrariamente los compromisos de desarrollo rural en la resolución de las causas estructurales de la guerra, generando la revictimización de los habitantes rurales pobres.

2.3. La dimensión étnico-racial en el nuevo ciclo del conflicto interno armado

Después del acuerdo, el instituto independiente para estudios de paz y desarrollo Indepaz (2020) identificó que la mayoría de los asesinados pertenecían a organizaciones campesinas e indígenas, evidenciando que en este nuevo ciclo de violencias un elemento resaltable sería su dimensión étnico-racial (Ruette-Orihuela et al., 2023). Los cuatro municipios con las tasas más altas de asesinatos —Toribío, Caloto, Corinto y Suárez— se ubicaron en el norte del Cauca, con dos características compartidas: tener una alta proporción de población indígena y afrodescendiente; y haber sido priorizados para la implementación de la paz (Somos Defensores, 2019).

En 2018, el asesinato de líderes indígenas se duplicó en el Cauca respecto al año anterior (Somos Defensores, 2019). La mayoría de estos asesinatos tuvieron lugar en áreas del Cauca donde habían disputas por el control de cultivos ilícitos y minería ilegal de oro (Le Billon et al., 2020; Vélez-Torres & Vanegas, 2022). En 2019, los líderes indígenas del Cauca se encontraban entre los actores sociales más afectados por la violencia en Colombia, representando casi el 40 % de los asesinatos (Human Rights Watch, 2021).

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este patrón de violencia étnico-racial, señalando además que la mayoría de los asesinatos en el Cauca se dirigieron contra el pueblo nasa.4 En 2020, la oacnudh enunció su inquietud por el incremento en los asesinatos de líderes y autoridades étnicas en el Cauca, las cuales aumentaron en un 50 % en 2019, con respecto al año 2018 (acnudh, 2020). El entonces defensor del pueblo expresó su mayor preocupación por la violencia contra la Guardia Indígena: “Los homicidios, amenazas y atentados contra la Guardia Indígena en el norte del Cauca obligan a todas las autoridades estatales a volcar su mirada y presencia en esta subregión suroccidental del país”.5

El crecimiento significativo en el número de víctimas de guardias indígenas demuestra cómo la violencia racializada se dirigió contra los líderes que intentaban proteger la autonomía en sus territorios (Ruette-Orihuela et al., 2023). Si bien estas cifras y porcentajes varían según las fuentes y los registros, sin duda permiten verificar un incremento en las formas de violencia posacuerdo en el Cauca. Sin negar las violencias contra las comunidades afrodescendientes y campesinas (Defensoría del Pueblo, 2020), los pueblos indígenas han sido los actores racializados más afectados. Aida Quilcué, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (cric) y senadora en el período 2022-2026, declara:

La problemática tiene como principal víctima a la comunidad nasa, que en los últimos tiempos viene fortaleciendo su proceso político-organizativo y que, a través de la Guardia Indígena, ha ejercido un proceso de control social y territorial que no resulta bien recibido por parte del resto de actores dentro del territorio. Este control social y territorial ha traído riesgos a la Guardia Indígena, a las autoridades (indígenas), a los líderes sociales… ¿Eso qué implica? Pues implica que haya amenazas, agresiones, señalamientos y unas cifras tan altas de asesinatos en el norte del Cauca.6

La violencia aumenta en la medida en que la Guardia Indígena, la Guardia Campesina y la Guardia Cimarrona intentan detener la profundización de la economía ilegal en el territorio, incluyendo el narcotráfico. Frente al crecimiento progresivo de las economías ilegales, los indígenas han insistido en efectuar autónomamente acciones de incautación de las materias primas e instrumentos necesarios para la producción de cocaína. Sin embargo, este control les ha implicado no solo conflictos con los actores armados, sino incluso con comunidades, con otras organizaciones sociales del territorio y con la fuerza pública, que asume estas acciones de control como una responsabilidad que debería ser monopolizada por las instituciones del Estado.

No solo se trata de una violencia que se incrementa por las economías paralegales en el Cauca, sobre todo asociadas a la minería de oro y a los cultivos de uso ilícito (Le Billon et al., 2020; Vélez-Torres & Vanegas, 2022), también es una violencia direccionada hacia los procesos organizativos locales y las resistencias que líderes y lideresas de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas mestizas presentan frente al control territorial impulsado por las viejas y nuevas agrupaciones armadas (Chaves et al., 2018; Ball et al., 2018).

En este sentido, Albarracín et al. (2023) han señalado que, además de ser atribuible esta violencia en el posconflicto al auge del crimen organizado, se trata de un fenómeno sociológico derivado de los retos que los procesos de paz implican respecto a la dificultad de remover y sustituir órdenes políticos conflictivos que durante décadas han logrado arraigarse localmente. Una lideresa indígena nos expuso al respecto:

Las amenazas han crecido y bastante, y más que todo hacia la Guardia Indígena […] Esto es por el control territorial que ellos hacen, y en un análisis que han hecho las autoridades en estos últimos días, se manifiesta que probablemente el principal problema de este control territorial es hacia la Guardia Indígena, y todo eso es por el tema del narcotráfico […] el Cauca es catalogado como uno de los corredores del narcotráfico, entonces la Guardia Indígena hace los controles territoriales para mitigar ese impacto del narcotráfico, y, por eso, han sido amenazados (julio de 2019).

El ejercicio de autonomía política en torno al control territorial coloca a la Guardia Indígena en la posición de ‘nuda vida’ frente al Estado moderno. Pero la disputa territorial de los indígenas en el Cauca no solo confronta economías ilegales, sino también economías extractivas. Estas violencias racializadas están así mismo relacionadas con la capacidad que tienen las comunidades étnicas de ejercer su autonomía política y control territorial para confortar intereses corporativos en estas mismas geografías.

Por ejemplo, indígenas y afrodescendientes abiertamente se han opuesto a la minería de oro a gran escala; han liberado a la Madre Tierra del monocultivo agroindustrial de caña; y le han disputado al Estado su reconocimiento y derechos de autonomía territorial (Galvis, 2014; Campo Palacios, 2018; Vargas Reyes & Ariza Santamaría, 2019). En este contexto resulta igualmente claro que en la medida en que la implementación del acuerdo marginó los diversos planes de vida elaborados por organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, el nuevo ciclo de violencia precisamente se enraíza en la defensa que harían las comunidades de estas apuestas negadas de autonomía y territorialidad.

Conclusiones

El Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las farc-ep y el gobierno colombiano suele presentarse como un ejemplo exitoso de construcción de la paz de abajo hacia arriba en razón a los mecanismos participativos incorporados en su diseño y aplicados en su primera fase de implementación. El precipitado optimismo de las agencias de paz contrasta con la desilusión temprana que el acuerdo dejó para las comunidades y organizaciones de las zonas más afectadas por el conflicto (Meger & Sachseder, 2020). En este artículo hemos analizado la construcción de paz vis a vis la construcción del Estado en una de las regiones más violentas del país, pero también una región reconocida por su interetnicidad y procesos organizativos, riqueza cultural y geolocalización estratégica entre la cordillera de los Andes y el Pacífico colombiano: el departamento del Cauca.

Allí, el impulso al extractivismo agroindustrial se ha expandido por los valles más fértiles, simultáneamente confinando a los habitantes rurales más empobrecidos. Históricamente, indígenas, afrodescendientes y campesinos mestizos han disputado el acceso desigual a la tierra, el despojo y la informalidad en la propiedad rural (Machado Cartagena & Rincón García, 2014). Aunque el acuerdo firmado en 2016 reconoció estas relaciones de exclusión como causas estructurales del conflicto interno armado, en su implementación los programas de paz se enfilaron a la promoción del neoliberalismo agrario. Las comunidades y organizaciones sociales percibieron este modelo de paz neoliberal como la primera traición política frente a lo pactado en La Habana (Berman-Arévalo & Ojeda, 2020; Grajales, 2020).

Pronto, los ejercicios de participación articulados a los pdet y el pnis resultaron ser formales y burocráticos (Vélez-Torres et al., 2022). Los múltiples espacios de participación creados por donantes, gobierno e instituciones del ministerio público no solo generaron una saturación para los habitantes rurales, sino que generaron dudas sobre la efectividad de la participación de las organizaciones para incidir sobre los programas de paz territorial. Una falla determinante consistió en burocratizar el modelo de participación, lo que llevó a una ‘fatiga de la participación’ derivada, por un lado, de la gran cantidad de instancias en las que las mismas personas debían registrarse y asistir; y, por otro lado, de la exclusión de facto de las agendas más radicales de justicia social y movilización política de organizaciones locales.

El proceso de participación se orientó hacia la legitimación local de las instituciones del Estado, desviándose de materializar los cambios prometidos a la población rural expectante y deseante de la paz. Los donantes y las agencias de paz apresuradamente celebraron el talante democrático liberal, desconociendo que los mecanismos participativos no son meramente técnicos, sino que están impregnados por la historia de marginación que cargan y disputan los sujetos rurales.

Entre la gente, sin embargo, comenzó a recorrer la sensación de que todo el andamiaje participativo no quedaría sino en “palabras que se las lleva el viento”. Una mayor frustración surgió entre las comunidades al descubrir que los planes no estaban claramente respaldados por una arquitectura financiera y de planificación estratégica que pudiera garantizar el financiamiento de la mayoría de los proyectos. Así, la fatiga participativa se convirtió en malestar y desesperanza por la falta de concreción material de los planes y de sus ideales de paz. Más aún, las promesas incumplidas en lo que se refiere a la sustitución de cultivos ilícitos generó más pobreza y la revictimización de las comunidades empobrecidas afectadas por el narcotráfico.

A su vez, las comunidades denunciaron que las propuestas de desarrollo rural, traídas desde Bogotá, no solo reproducían el centralismo político, sino la ortodoxia neoliberal, al impulsar estrictamente proyectos para la producción de materias primas agrarias sin valor agregado, las cuales se insertarían a los mercados globales sin propiciar encadenamientos productivos para la agroindustrialización. Adicionalmente, el esquema propuesto obviaba los mercados locales y subordinaba las reivindicaciones locales de soberanía alimentaria y autonomías territoriales. Peor resultó la frustración de las comunidades cuando, incrementalmente, los programas de paz fueron sustituidos con la militarización de sus territorios.

En este contexto de incumplimientos, el escenario de violencias nuevas y recicladas se intensificó desde el año 2019. El giro militarista que realizó el gobierno del presidente Iván Duque, bajo el discurso de la estabilización y la seguridad (Piccolino & Ruette-Orihuela, 2021), priorizó la presencia de la fuerza pública en los territorios de implementación del acuerdo. A través de una jerarquización de la seguridad por encima del desarrollo rural integral, el gobierno aumentó la inversión militar y la presencia del pie de fuerza en los territorios. Un dato clave sería que, incluso después del Acuerdo de Paz, Colombia todavía tiene uno de los gastos militares más altos de América Latina, con alrededor del 3,1 % del pib.7

La militarización de la paz trajo de vuelta la confrontación entre grupos armados legales e ilegales, dejó a la población entre el fuego cruzado y desplazó la presencia institucional de carácter humanitario, social y de desarrollo hacia un control militar del territorio y de la población. A esta decisión de gobierno se le sumó el crecimiento de las violencias durante el período de confinamiento por Covid-19 (Idler & Hochmüller, 2020), lo que en conjunto terminó por desintegrar el acuerdo y propiciar un nuevo ciclo de violencia en Colombia (Gutiérrez-Sanín, 2020).

Desde la firma del acuerdo, los líderes y lideresas han sido gravemente afectados por la violencia. Los datos estadísticos de diversas instituciones y organizaciones demuestran que existe un aumento innegable en el número de asesinatos dirigidos a líderes y autoridades indígenas, especialmente en los territorios del Cauca que han sido priorizados para la implementación del acuerdo. La violencia dirigida a líderes indígenas del Cauca se encuentra vinculada al ‘ensamblaje’ de tres procesos profundamente imbricados: racialización, espacialización y confrontación de la autonomía política.

Las/los líderes son objetos/sujetos de múltiples violencias en tanto: i) se reconocen, viven y son racializados como sujetos no blancos; ii) habitan y protegen sus territorios y sus formas de vida tradicional; y iii) ejercen su autonomía política y territorial frente al Estado y a los grupos armados legales e ilegales. La violencia dirigida a los pueblos indígenas se extiende en la medida en que las autoridades ejercen su autonomía en espacios donde convergen los intereses de las economías de guerra, del narcotráfico y del Estado neoliberal (Ruette-Orihuela et al., 2023).

La segregación étnico-racial en esta nueva etapa del conflicto a la cual asistimos en el posacuerdo es innegable. Argumentamos que esta violencia contra los pueblos étnicos tiene una dimensión política colectiva al dirigirse a organizaciones étnicas como cabildos, consejos comunitarios y guardias, dejando claro que esta violencia no solo está orientada a exterminar a los líderes más visibles, sino que busca intimidar la actividad política y erosionar el tejido de los procesos sociales cuya principal característica es la defensa de la autonomía territorial y la oposición frente a procesos extractivos legales e ilegales.

Así, las violencias están directamente articuladas a la capacidad que tienen los sujetos indígenas, afrodescendientes y campesinos de cuestionar los diversos mecanismos de despojo que ejercen los grupos armados legales e ilegales y de defender sus territorios frente a los modelos de explotación que divergen de sus planes de vida y agendas de organización comunitaria. En otras palabras, esta violencia no solo se dirige a los sujetos individuales, sino al ensamblaje histórico colectivo que existe entre identidad étnico-racial, espacio racializado y práctica autonómica de defensa del territorio.

Más allá del auge del crimen organizado, los nuevos ciclos de violencia los entendemos como fenómenos sociológicos derivados de los retos que los procesos de paz implican respecto a la dificultad de remover y sustituir órdenes políticos locales arraigados (Albarracín et al., 2023), fuertemente enraizados en proyectos históricos de despojo colonial y exclusión neoliberal. Futuras investigaciones a escala nacional pudieran profundizar los efectos de la burocratización en la implementación del acuerdo, su neoliberalización y su desviación hacia la militarización, examinando el surgimiento de nuevos mecanismos de violencia que prueban recrudecer las experiencias de exclusión y victimización de las poblaciones rurales racializadas y empobrecidas.

Referencias

acnudh. (2020). Situación de los derechos humanos en Colombia. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 26 de febrero de 2020. https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf

Ahearne, J. (2009). Neoliberal economic policies and post-conflict peace-building: a help or hindrance to durable peace? Polis Journal, 2, 1-44.

Ahumada, C. (2020). La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: entre la “paz territorial” y la disputa por el territorio. Problemas del Desarrollo, 51(200), 25-47.

Albarracín, J., Corredor-Garcia, J., Milanese, J. P., Valencia, I. H., & Wolff, J. (2023). Pathways of post-conflict violence in Colombia. Small Wars & Insurgencies, 34(1), 138-164.

Alves, J. A. (2019). “Esa paz blanca, esa paz de muerte”: peacetime, wartime, and black impossible chronos in postconflict Colombia. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 24(3), 653-671.

Alves, J. A., & Vargas, J. (2017). On deaf ears: anti-black police terror, multiracial protest and white loyalty to the state. Identities, 24(3), 254-274.

Ball, P., Rodríguez, C., & Rozo, V. (2018). Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016-2017: una estimación del universo. Dejusticia.

Ballvé, T. (2012). Everyday State formation: territory, decentralization, and the narco landgrab in Colombia. Environment and Planning D: Society and Space, 30(4), 603-622.

Berdal, M. (2012). 16 reflections on post-war violence and peacebuilding. In A. Suhrke & M. Berdal (Eds.), The peace in between: post-war violence and peacebuilding (pp. 309-326). Routledge.

Bocarejo, D. (2009). Deceptive utopias: violence, en-vironmentalism, and the regulation of multiculturalism in Colombia. Law & Policy, 31(3), 307-329.

Bocarejo, D. (2012). Emancipation or enclosement? The spatialization of difference and urban ethnic con-testation in Colombia. Antipode, 44(3), 663-683.

Borja, M. (2017). Perspectivas territoriales del Acuerdo de Paz. Análisis Político, 30(90), 61-76.

Cairo, H., Oslender, U., Piazzini Suárez, C. E., Ríos, J., Koopman, S., Montoya Arango, V., Rodríguez Muñoz, F. B., & Zambrano Quintero, L. (2018). “Territorial peace”: the emergence of a concept in Colombia’s peace negotiations. Geopolitics, 23(2), 464-488.

Campo Palacios, D. (2018). Territorios, control y diferencia étnica: comunidades negras e indígenas frente al despojo en el norte del Cauca. Universidad del Cauca.

Carl, A. (2016). The (not so) new challenge of responding to armed social violence with peacebuilding. In B. Unger, V. Dudouet, M. Dressler & B. Austin (Eds.), Undeclared wars: exploring a peacebuilding approach to armed social violence. Berghof Foundation.

Centro Nacional de Memoria Histórica, & Organización Nacional Indígena de Colombia. (2019). Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia. cnmh-onic.

Chaves, P., Aarts, N., & Van Bommel, S. (2018). Reconstructing collective identity for peacebuilding: the Indigenous Guard in Northern Cauca-Colombia. Journal of Latin American Cultural Studies, 27(4), 463-485.

Cooke, B., & Kothari, U. (Eds.). (2001). Participation: the new tyranny? Zed Books.

Cox, F. D., & Sisk, T. D. (Eds.). (2017). Peacebuilding in deeply divided societies: toward social cohesion? Springer.

Cramer, C., & Goodhand, J. (2002). Try again, fail again, fail better? War, the State, and the ‘post-conflict’ challenge in Afghanistan. Development and Change, 33(5), 885-909.

Crespo-Marín, Z., & Pérez-Rincón, M. (2019). Social metabolism in the Andean and Central American economies, 1970-2013. Sociedad y Economía, (36), 53-81.

Defensoría del Pueblo. (2020). Al menos 555 líderes sociales han sido asesinados entre 2016 y 2019: Defensoría del Pueblo. https://www.defensoria.gov.co/-/al-menos-555-l%C3%ADderes-sociales-han-sido-asesinados-entre-2016-y-2019-defensor%C3%ADa-del-pueblo

Dest, A. (2020). “Disenchanted with the State”: confronting the limits of neoliberal multiculturalism in Colombia. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 15(4), 368-390.

Escobar, A. (2014). La invención del desarrollo en Colombia. Universidad del Cauca.

Escobar-Tello, C., Ruette-Orihuela, K., Gough, K. V., Fayad, J., & Vélez-Torres, I. (2021). Decolonising design in peacebuilding contexts. Design Studies, 73, 101001.

Espinosa, M. (2007). Ese indiscreto asunto de la violencia: modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia. En R. Grosfoguel & S. Castro Gómez (Eds.), El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (pp. 267-288). Siglo del Hombre.

Galvis, C. C. (2014). Minería en el norte del Cauca indígena: prácticas territoriales y transformaciones socioespaciales en los resguardos indígenas nasa del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. En B. Göbel & A. Ulloa (Eds.), Extractivismo minero en Colombia y América Latina (pp. 253-282). Universidad Nacional de Colombia.

González-Villamizar, J., & Bueno-Hansen, P. (2021). The promise and perils of mainstreaming intersectionality in the Colombian peace process. International Journal of Transitional Justice, 15(3), 553-575.

Gough, K. V., Vélez-Torres, I., Ruette-Orihuela, K., Fayad, J., Rubiano, J., Bueno, B., Corredor, G., Hurtado, D., Larrea, J., Reyes, K., Piccolino, G., Suárez-Patiqo, A., & Van Grootheest, S. (2023). Engaged pedagogic research: co-learning and empowerment for peacebuilding in Colombia. epc: Politics and Space, 41(1), 109-129.

Grajales, J. (2020). A land full of opportunities? Agrarian frontiers, policy narratives and the political economy of peace in Colombia. Third World Quarterly, 41(7), 1141-1160.

Guasca, M., Vanneste, D., & Van Broeck, A. M. (2022). Peacebuilding and post-conflict tourism: addressing structural violence in Colombia. Journal of Sustainable Tourism, 30(2-3), 427-443.

Gutiérrez-Sanín, F. (2020). ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Debate.

Heathershaw, J. (2008). Unpacking the liberal peace: the dividing and merging of peacebuilding discourses. Millennium, 36(3), 597-621.

Herbolzheimer, K. (2016). Innovations in the Colombian peace process. noref, Norwegian Peacebuilding Resource Centre. https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/NOREF_CR_Report_Colombia%20Innovations_final.pdf

Hickey, S., & Mohan, G. (2004). Participation: from tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development. Zed Books.

Hoddy, E. T., & Gready, P. (2020). From agency to root causes: addressing structural barriers to transformative justice in transitional and post-conflict settings. Contemporary Social Science, 15(5), 561-576.

Hristov, J. (2005). Indigenous struggles for land and culture in Cauca, Colombia. The Journal of Peasant Studies, 32(1), 88-117.

Human Rights Watch. (2021). Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia. https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-indefensas/asesinatos-de-defensores-de

Idler, A., & Hochmüller, M. (2020). Covid-19 in Colombia’s borderlands and the Western hemisphere: adding instability to a double crisis. Journal of Latin American Geography, 19(3), 280-288.

Indepaz. (2020). Informe especial sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y de los acuerdos de paz. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/03/separata-de-actualización-2020-28-02.pdf

Jimeno, M., Varela, D., & Castillo, Á. (2011). Experiencias de violencia: etnografía y recomposición social en Colombia. Sociedade e Cultura, 14(2), 275-285.

Koopman, S. (2020). Building an inclusive peace is an uneven socio-spatial process: Colombia’s differential approach. Political Geography, 83, 102252.

Kurtenbach, S. (2013). The ‘happy outcomes’ may not come at all: postwar violence in Central America. Civil Wars, 15(supl 1), 105-122.

Kurtenbach, S., & Rettberg, A. (2018). Understanding the relation between war economies and post-war crime. Third World Thematics: A twq Journal, 3(1), 1-8.

Le Billon, P., Roa-García, M. C., & López-Granada, A. R. (2020). Territorial peace and gold mining in Colombia: local peacebuilding, bottom-up development and the defence of territories. Conflict, Security & Development, 20(3), 303-333.

Leonardsson, H., & Rudd, G. (2015). The ‘local turn’ in peacebuilding: a literature review of effective and emancipatory local peacebuilding. Third World Quarterly, 36(5), 825-839.

Lugo, D. (2019). Conquering the last agricultural frontier in Colombia? Renewed green grabbing, take-off of land concentration and incentives for development in the high plains. En G. Narváez Jaimes & C. Castiblanco Durán, Sociología de la paz en Colombia: balance territorial del posacuerdo (pp. 79-127). Universidad Santo Tomás.

Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). The local turn in peace building: a critical agenda for peace. Third World Quarterly, 34(5), 763-783.

Machado Cartagena, A., & Rincón García, J. J. (2014). “Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012). Centro Nacional de Memoria de Histórica.

Meger, S., & Sachseder, J. (2020). Militarized peace: understanding post-conflict violence in the wake of the peace deal in Colombia. Globalizations, 17(6), 953-973.

Ministerio de Defensa Nacional. (2019). Política de Defensa y Seguridad (pds). Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Gobierno de Colombia. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf

Mora, M. (2017). Ayotzinapa and the criminalization of racialized poverty in La Montaña, Guerrero, Mexico. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, 40(1), 67-85.

Navarrete, F. (2016). México racista: una denuncia. Grijalbo.

Ochen, E. A. (2017). Women and liberal peacebuilding in post-conflict Northern Uganda: community social work agenda revisited? African Sociological Review/Revue Africaine de Sociologie, 21(2), 15-35.

Oslender, U. (2008). Another history of violence: the production of “geographies of terror” in Colombia’s Pacific coast region. Latin American Perspectives, 35(5), 77-102.

Palou, J. C. (2019, 18 de marzo). La paz en la política de defensa y seguridad de Duque. Razón Pública. https://razonpublica.com/la-paz-en-la-politica-de-defensa-y-seguridad-de-duque/

Paris, R. (2004). At war’s end: building peace after civil conflict. Cambridge University Press.

Piccolino, G., & Ruette-Orihuela, K. (2021). The turn from peacebuilding to stabilization: the case of Colombia after the 2018 presidential election. Third World Quarterly, 42(10), 2393-2412.

Ríos, J., & Cairo, H. (2018). Los discursos sobre la participación política en el proceso de paz de Colombia. Araucaria, 39, 317-339.

Ruette-Orihuela, K., Gough, K. V., Vélez-Torres, I., & Martínez, C. (2023). Necropolitics, peacebuilding and racialized violence: the elimination of Indigenous leaders in Colombia. Political Geography, 105, 102934.

Rusche, J. (2022). Imagining peace outside of liberal statebuilding: anarchist theory as pathway to emancipatory peacefacilitation. Alternatives, 47(1), 18-44.

Steenkamp, C. (2005). The legacy of war: conceptualizing a ‘culture of violence’ to explain violence after peace accords. The Round Table, 94(379), 253-267.

Steenkamp, C. (2011). In the shadows of war and peace: making sense of violence after peace accords. Conflict, Security & Development, 11(3), 357-383.

Stokke, K., Kham, K. K. M., Nge, N. K., & Kvanvik, S. H. (2022). Illiberal peacebuilding in a hybrid regime: authoritarian strategies for conflict containment in Myanmar. Political Geography, 93, 102551.

Suhrke, A., & Berdal, M. (Eds.). (2012). The peace in between: post-war violence and peacebuilding. Routledge.

Tobón, K. A. (2014). Analizando la violencia después del conflicto: el caso de Guatemala en un estudio subnacional. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 59(220), 191-233.

Vargas Reyes, B., & Ariza Santamaría, R. (2019). Liberación de la Madre Tierra: resistencia del pueblo nasa en el norte del Cauca. Estudios Socio-Jurídicos, 22(1), 203-231.

Vélez-Torres, I. (2019). Narrativas comunitarias y dinámicas territoriales del proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Miranda, Cauca (2016-2018). Revista cs, 28, 153-179.

Vélez-Torres, I., Gough, K., Larrea-Mejía, J., Piccolino, G., & Ruette-Orihuela, K. (2022). “Fests of vests”: the politics of participation in neoliberal peacebuilding in Colombia. Antipode, 54(2), 586-607.

Vélez-Torres, I., Pérez-Pérez, J. J., & Riascos-Riascos, D. A. (2019). Ordenamiento en disputa y espacialización de la injusticia en Colombia. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 28(2), 225-240.

Vélez-Torres, I., & Lugo, D. (2021). Slow violence and corporate greening in the war on drugs in Colombia. International Affairs, 97(1), 57-79.

Vélez-Torres, I., & Vanegas, D. (2022). Contentious environmental governance in polluted gold mining geographies: the case of La Toma, Colombia. World Development, 157, 105953.

Villa, W., & Houghton, J. (2005). Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974-2004. Cecoin-oia-Iwgia.

Wade, P. (2016). Mestizaje, multiculturalism, liberalism, and violence. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 11(3), 323-343.

Zamudio, L., & Culebro, J. E. (2013). Los procesos de implementación de los acuerdos de paz: aportes desde el nuevo institucionalismo. Análisis Político, 26(77), 175-194.

*Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente, Universidad del Valle. Correos electrónicos: irenevt@gmail.com, irene.velez@correounivalle.edu.co. orcid: https://orcid.org/0000-0001-8566-6722

**Department of Geography and Environment, Loughborough University. Correo electrónico: k.v.gough@lboro.ac.uk. orcid: https://orcid.org/0000-0002-9638-9879

***School of Social Policy, Social Work and Social Justice, University College Dublin. Correo electrónico: krisna.ruette-orihuela@ucd.ie. orcid: https://orcid.org/0000-0002-2562-9249

1Hoy, el proyecto Paz Alto Cauca ha evolucionado en una plataforma de análisis del conflicto interno armado y de promoción de emprendimientos e iniciativas de paz a nivel nacional. Ver: https://pazaltocauca.com/

2Noticia del 28 de enero de 2018: https://www.infodefensa.com/latam/2018/01/28/noticia-colombianota17es-colombia-activa-fuerza-tarea-conjunta-hercules-combatir-narcotrafico.html

3Noticia del 1º de noviembre de 2019: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-2500-militares-prometidos-para-el-cauca-llegaran-en-diciembre-articulo-889169

4Noticia del 2 de febrero de 2020: https://www.dw.com/es/al-menos-66-ind%C3%ADgenas-colombianos-fueron-asesinados-en-2019-seg%C3%BAn-la-onu/a-52548150

5Noticia del 14 de agosto de 2019: https://www.nodal.am/2019/08/colombia-ya-van-97-lideres-indigenas-asesinados-durante-el-gobierno-de-duque/

6Entrevista realizada por Indepaz en 2018: http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/Indepaz

7Ver informe del sipri: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf