Sección temática

“Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. Experiencia colaborativa sobre violencias y resistencias socioambientales en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

“Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. Collaborative Experiences on Violence and Socio-Environmental Resistance in Ciudad Bolívar, South of Bogotá

“Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. Experiência colaborativa sobre violências e resistências socioambientais em Ciudad Bolívar, sul de Bogotá

![]() Daniela Arciniegas Quiroga*

Daniela Arciniegas Quiroga*

![]() Diana Paola Castillo Herrera**

Diana Paola Castillo Herrera**

![]() Luz Adriana Lozano Espinosa***

Luz Adriana Lozano Espinosa***

![]() Germán A. Quimbayo Ruiz****

Germán A. Quimbayo Ruiz****

Recibido: 1 de octubre de 2023

Aprobado: 16 de agosto de 2024

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13731

Para citar este artículo

Arciniegas Quiroga, D., Castillo Herrera, D. P., Lozano Espinosa, L. A., & Quimbayo Ruiz, G. A. (2024). “Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. Experiencia colaborativa sobre violencias y resistencias socioambientales en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Territorios, (51 Especial), 1-26. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13731

Universidad del Rosario

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Resumen

Este trabajo documenta el proceso de creación e investigación colaborativa de la instalación museográfica denominada “Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. La exhibición, que se desarrolló en el espacio del Museo de la Ciudad Autoconstruida (mca) en Bogotá, D. C. (Colombia), dio cuenta de las violencias, tensiones y resistencias socioambientales que atraviesa la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital colombiana. Nuestra contribución, además de documentar esta experiencia, aporta a la reflexión sobre cuáles conceptos y prácticas de paz y reconciliación emergen de violencias y resistencias socioambientales como las presentes en Ciudad Bolívar. Un territorio marcado por diferentes violencias, conflictos y desigualdades socioecológicas en clave de género, etnia, clase, entre otras, también ofrece alternativas a presentes y futuros más justos para superar la urbanización desigual en tiempos de emergencia climática y transitar hacia procesos de reparación y reconciliación ecológica y territorial.

Palabras clave

Reconciliación; resistencia socioambiental; territorialización; urbanización; violencia socioambiental.

Abstract

This work informs the creation and collaborative research process of a museum installation called “Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. The exhibition, which took place at the Auto-Constructed City Museum (mca) in Bogotá, D. C. (Colombia), brought an account of the socio-environmental violence, tensions, and resistance that go through of Ciudad Bolívar, in the Colombian capital south. In addition to documenting this experience, our contribution also brings a reflection on which concepts and practices of peace and reconciliation emerge from socio-environmental violence and resistance, such as those present in Ciudad Bolívar. A territory marked by violence, conflicts and socio-ecological inequalities in lines of gender, ethnicity, class, among others, also offers alternatives to just presents and futures to overcome unequal urbanization in times of climate emergency and move toward ecological and territorial reparation reconciliation.

Keywords

Reconciliation; socio-environmental resistence; socio-environmental violence; territorialization; urbanization.

Resumo

Este artigo documenta o processo de criação e pesquisa colaborativa da instalação museográfica intitulada “Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. A exposição, que ocorreu no espaço do Museo de la Ciudad Autoconstruida (mca), em Bogotá, D. C. (Colômbia), apresentou um relato da violência, das tensões e das resistências socioambientais que atravessam a localidade de Ciudad Bolívar, no sul da capital colombiana. Além de documentar essa experiência, contribuímos para a reflexão sobre quais conceitos e práticas de paz e reconciliação emergem das violências e das resistências socioambientais, como as presentes em Ciudad Bolívar. Um território marcado por diferentes formas de violência, conflitos e desigualdades socioecológicas em termos de gênero, etnia, classe, entre outras, também oferece alternativas para um presente e um futuro mais justos, a fim de superar a urbanização desigual em tempos de emergência climática e avançar em direção a processos de reparação e reconciliação ecológica e territorial.

Palavras-chave

Reconciliação; resistência socioambiental; territorialização; urbanização; violência socioambiental.

Introducción

El presente documento recoge el proceso de creación de la instalación museográfica denominada “Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”. La exhibición dio cuenta de las violencias, tensiones y resistencias socioambientales que atraviesa la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, D. C. (Colombia). El proceso fue liderado por una colectiva de personas pertenecientes a movimientos sociales, organizaciones y comunidades locales, y personas que habitan en y trabajan por este territorio. La iniciativa surgió en el contexto de las actividades que se dinamizan desde el Museo de la Ciudad Autoconstruida (mca), en colaboración con las universidades de Quebec en Montreal (uqam) y de Quebec en Chicoutimi (uqac), en el marco del proyecto “Localidades de resistencia y comunidades de cuidado” (2022-2023).

Esta experiencia es producto de un proceso colectivo que durante once meses articuló acciones creativas, investigativas, pedagógicas, artísticas y políticas para la construcción de este material de carácter interactivo, que permite construir reflexiones a partir del despertar de sensibilidades desde lo sonoro, visual y simbólico. Es decir, la materialidad de la exhibición fue pensada en abordar y construir reflexiones sobre las violencias, tensiones y procesos de resistencia socioambiental que existen en Ciudad Bolívar.

Ciudad Bolívar, más que una entidad político-administrativa, es un territorio urbano y urbano-rural marcado por la explotación minera y las actividades de extractivismos legales e ilegales, la expansión urbana, el relleno sanitario Doña Juana y la contaminación de sus cuerpos de agua, entre otras prácticas que atentan en contra del ecosistema, la salud y los derechos de sus habitantes. Toda esta situación es resultado del modelo de urbanización desigual e insostenible que ha caracterizado a Bogotá, en el cual el territorio de la cuenca del río Tunjuelo, donde se ubica Ciudad Bolívar, ha sido considerado como una extensa zona de sacrificio para sostener al resto de la ciudad (cf. Beuf et al., 2023; Ortiz Díaz, 2019).

Además de la instalación, que en principio se supuso como un dispositivo museológico, su proceso de creación colectiva también abrió la posibilidad para reflexionar sobre las violencias y resistencias, entendidas como conceptos emergentes para visibilizar y comprender situaciones de sufrimiento e injusticia ambiental. Desde esta experiencia, así mismo nos preguntamos cuáles conceptos y prácticas de paz y reconciliación ecológica y territorial emergen de las tensiones entre diferentes actores humanos y no humanos en territorios urbanizados marcados por distintas violencias, conflictos y desigualdades socioecológicas en clave de género, etnia, clase, entre otras.

Incluyendo esta introducción, el resto de este documento se estructurará de la siguiente manera. A continuación, se presentará un contexto territorial de Ciudad Bolívar, así como el rol del mca, sus aliados y su relacionamiento con las comunidades locales, como lugar en donde se materializó la exhibición. La siguiente sección expondrá los criterios conceptuales que orientaron nuestro ejercicio de documentar y comprender las diferentes violencias socioambientales y sus resistencias, con el fin de proponer escenarios de reconciliación ecológica y territorial. Posteriormente, se encuentra una sección en la que se describirán los detalles del proceso de investigación, su desarrollo y resultados de creación colectiva. Finalmente, la última parte del texto mostrará algunos aprendizajes que dejó el proceso de la mano de unas conclusiones.

Contexto territorial

A continuación daremos cuenta del contexto territorial de Ciudad Bolívar, para luego conectar con el origen y razón de ser del espacio en donde se materializó la instalación: el mca. Ciudad Bolívar es una localidad que creció a espaldas de Bogotá. Su dinámica de poblamiento no fue prevista ni planificada formalmente, sino que obedeció a las lógicas impuestas, entre otras razones, por la urbanización desigual, la guerra y el conflicto interno (Comisión de la Verdad, 2021).

Las montañas y planicie que hoy conforman Ciudad Bolívar hacen parte del altiplano de la sabana de Bogotá; así mismo, su territorio se extiende a lo largo de la cuenca urbano-rural del río Tunjuelo, tributario más importante del río Bogotá, así como el que más lo contamina (Villamizar Bobreck, 2023). La cuenca, a su vez, es asentamiento de una población que se estima en casi 3 millones de habitantes, distribuida en siete localidades, además de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe, Tunjuelito, Kennedy y Bosa (Cider-Ecodes, 2019). Las montañas del territorio de Ciudad Bolívar, en particular, son reconocidas como parte del territorio borde sur de Bogotá.

Hoy, Ciudad Bolívar está conformada por aproximadamente 350 barrios que en su mayoría han sido construidos desde la informalidad. Lo anterior como resultado de la desterritorialización de millones de personas y familias de sus lugares de origen a causa de diversas formas de violencia y despojo, que explican la urbanización colombiana de la cual Ciudad Bolívar es impactada.

El territorio donde se cimienta la localidad empieza a constituirse desde la década de los años cincuenta (Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, s. f.); este ha sufrido una serie de violencias relacionadas con la concentración de las actividades extractivas, como la minería a cielo abierto para la extracción de materiales para la construcción (Molina et al., 2022), o tener aproximadamente 630 hectáreas dedicadas a recibir las basuras de toda la ciudad desde 1988 en el relleno sanitario Doña Juana (Molano Camargo, 2019) (figura 1).

Figura 1. Territorio de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, D. C.

Fuente: elaboración de las autoras.

Estas y otras múltiples violencias socioambientales se vienen presentando en el territorio y es sobre ellas que las comunidades se han organizado para denunciar, exigir y crear transformaciones sistémicas. Parte de esta realidad es la que se visibiliza y pone en discusión con el resto de la ciudad y sus habitantes, a través de la instalación museográfica que nace como producto de una juntanza1 diversa y plural, que permitió, además, consolidar un panorama que recoja las complejidades ecológicas y territoriales.

El mca2 es un espacio de carácter museológico en Ciudad Bolívar, ubicado en el sector El Mirador del Paraíso, donde se exponen las luchas históricas de este territorio y sus comunidades, posibilitando reflexiones sobre los estigmas, la explotación y las resistencias existentes en esta parte del sur de Bogotá. Este espacio se encuentra en un edificio de cinco pisos, en el que además existe una biblioteca de la red de bibliotecas públicas del Distrito Capital: BibloRed. El edificio está adjunto a la última estación del servicio de transporte de cable TransMiCable llamada Mirador. Tanto el mca como la biblioteca abrieron sus puertas en noviembre de 2021, como producto de una demanda social, asociada tanto al alto impacto del cable —que se remonta a 2016— como ante las diferentes transformaciones históricas del territorio.

El proceso de construcción colectiva y diálogos con las comunidades para definir la pertinencia, objetivos y contenidos del guion curatorial del mca estuvo acompañado desde el Museo de Bogotá, institución adscrita al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (ipdc); la construcción colectiva tuvo dos momentos: uno de investigación arquitectónica y urbanística, que terminó en 2019 en una primera propuesta. Y el segundo ocurrió entre 2020 y 2021, en el que, a través de diálogos con 283 habitantes de Ciudad Bolívar, se ampliaron las nociones de autoconstrucción del territorio enfocadas a incorporar los lazos sociales, los conceptos de comunidad, de tejido social, de identidades y de determinación.

Las sesiones fueron convocadas en conjunto con la Mesa Local de Memoria (conformada por agentes culturales del territorio), a las que se sumaron conversaciones adicionales con personas que no formaban parte de esta instancia. Entre las poblaciones participantes en los diálogos, se encontraban indígenas y afrocolombianas, víctimas del conflicto armado, de infancias, defensoras y defensores ambientales, maestros de obra, mujeres organizadas, adultos mayores, población lgbtiq+, sectores rurales, población juvenil, docentes de colegios de la localidad y personas en situación de discapacidad y sus cuidadoras. Como resultado de los diálogos, se plantearon dos grandes temas para el guion del mca: el primero, contenidos sobre la estigmatización, la explotación y la resistencia. El segundo, la necesidad de reconocer liderazgos históricos y aportar a los procesos de aprendizaje intergeneracional.

Desde el momento de su apertura, el mca ofrece y dinamiza actividades culturales y educativas, tanto permanentes como temporales, situándose como una plataforma que busca evidenciar que Ciudad Bolívar se ha construido a pulso y es mucho más que estereotipos y estigmas de marginalización y violencias. Que ha sido un territorio que también ha acogido a muchas personas de diversas procedencias, en el que, históricamente, se han desarrollado procesos de defensa de los derechos humanos, el cuidado del ambiente, de educación alternativa y popular, entre otros. Para quienes habitan Bogotá-región, el mca es una oportunidad de reflexionar sobre el modelo de ciudad y su transformación a futuros más justos.

Nuestra experiencia con la instalación museográfica “Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos”, se inserta en la dinámica y razón de ser del mca. La instalación museográfica que nos convocó fue una oportunidad más para reiterar tanto en la denuncia de violencias como en la reafirmación de resistencias socioambientales, vistas como alternativas para superar un modelo de ciudad desigual e insostenible. Así mismo, dio una oportunidad de pensar reconciliaciones ecológicas y territoriales en contextos de urbanización desigual.

Criterios temático-conceptuales

Nuestro trabajo se ubicó en torno a dos conceptos clave para entender situaciones de sufrimiento e injusticia ambiental: violencias y resistencias ambientales; esto en el entendido de que el territorio y su conformación diversa es sujeto de derechos y, por ende, sujeto víctima de violencias y conflictos. Ampliaremos un poco más al respecto en las líneas que siguen.

Las transformaciones territoriales que han venido ocurriendo en entornos afectados por la urbanización, como el sur de la sabana de Bogotá, han implicado un daño —en varios casos irreversible— no solo al hábitat humano, sino a la base ecológica del territorio (Beuf et al., 2023). Sin embargo, este no ha sido un proceso homogéneo, sino más bien diferenciado y desigual en la región, en el que los mayores impactos negativos los ha asumido históricamente el sur (Quimbayo Ruiz, 2019; Sánchez Calderón, 2021). Ello ha configurado una situación de injusticia y sufrimiento ambiental, comprendida como la producción de una geografía —en función de la urbanización— en la que hay unos pocos ganadores y sí muchas personas y comunidades humanas y no humanas afectadas (Glitz Mayrink et al., 2021).

Las situaciones de injusticia y sufrimiento ambiental no se pueden entender sin un contexto de desigualdades socioecológicas persistentes que las explican y producen (Merlinsky, 2021), como, por ejemplo, la cantidad y calidad para el acceso justo y goce de áreas verdes, del agua y aire limpio o dónde se alojan los impactos indeseados del desarrollo urbano-territorial. Mejor dicho, en la disputa por el para qué y para quiénes se exige un derecho a la ciudad y al territorio.

Reconocer esta situación de desigualdades socioecológicas nos lleva también a reconocer las violencias y resistencias ambientales que les subyacen, tanto simbólicas como materiales. Apelando al concepto de violencia lenta —slow violence— (Nixon, 2011), las violencias ambientales son incrementales en el tiempo y materializadas cotidianamente —naturalizadas— en geografías concretas, debido a estructuras de poder sociocultural y sociopolítico del orden neoliberal que las dinamizan. Este orden ha dispuesto la vida en el territorio en función de la acumulación de capital y el saqueo ambiental. Ante esta situación, es que emergen las resistencias socioambientales que disputan, negocian y hasta cierto punto transforman dicho orden (Canciani, 2023; Quimbayo-Ruiz, 2023).

En los procesos de resistencia socioambiental, en particular en América Latina y el Caribe, el territorio ha sido crucial (Porto-Gonçalves, 2009; Ulloa, 2016; Zibechi, 2008), no solo como un espacio por ser “planeado y ordenado”, sino como el espacio vital para el cuidado colectivo y la coexistencia interespecies (Haraway, 2020). Y esto es un asunto de total pertinencia para la cuenca del Tunjuelo, Ciudad Bolívar y Bogotá. De hecho, el sur de la sabana de Bogotá, además de acumular la mayor conflictividad ambiental de la ciudad-región, también alberga una fuerte influencia del conflicto político y la guerra en Colombia, lo que explica su relación con el proceso de urbanización (Comisión de la Verdad, 2022).

Desde este lugar de enunciación, consideramos nuestro territorio como un sujeto víctima y sujeto de derechos, que también debe ser considerado en procesos de reconciliación y reparación socioambiental. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proceso investigativo y creativo estuvo atravesado por la reflexión, el diálogo, la identificación y la problematización desde cuatro ejes que recogen los abordajes temáticos:

Ecosistemas: reconocemos las características, especies, particularidades de los ecosistemas de la localidad. Partimos de reconocer que, antes de ser ciudad, los territorios tenían una razón de ser y un orden propio que dialoga por medio de los caminos del agua, de las rutas de las aves o de las partículas de vida que viajan con el viento. Lo que nos permite evidenciar que la ciudad se ha construido a partir del sacrificio de miles de vidas.

Violencias y tensiones al territorio: identificamos las formas de explotación y afectación al territorio y los ecosistemas, que son producto del crecimiento desmedido de la ciudad y de las dinámicas extractivistas propias del modelo neoliberal instalado en el país.

Actores: es fundamental distinguir la diversidad de actores que inciden de alguna u otra forma en las violencias al territorio. Esto se hace desde una lectura sobre la disputa entre los intereses de quienes realizan, promueven, justifican y financian la explotación del territorio, y entre quienes apuestan a su defensa y resaltan y construyen relaciones vitales en oposición a dichos intereses.

Resistencias: registramos las distintas formas de resistencia y defensa territorial construidas por los procesos populares, comunitarios, ambientales, culturales, educativos y por la comunidad en general respecto a las violencias que sufre el territorio y, por ende, la construcción de alternativas para habitarlo de manera armónica.

Estos cuatro ejes son brújulas para orientar nuestras reflexiones en torno a documentar las violencias y resistencias socioambientales de cara a visibilizar estrategias y prácticas de reconciliación ecológica y territorial. En suma, de apelar a una imaginación geográfica y situada (Peña, 2019) para la territorialización de la reconciliación.

Proceso de investigación y resultados de creación

Colectiva de investigación y creación

En 2022 se desarrolló una convocatoria para que personas que representaban diferentes procesos y tejidos organizativos locales participaran de la investigación y creación de la exhibición. Como resultado, se conformó un grupo principal de 12 personas3 diverso en su representación. Se acogió a personas con un promedio de edad entre los 23 a 41 años, a los que se sumaron dos personas mayores de 50 años.

Todas estas personas son habitantes de la localidad y en su mayoría mujeres y hombres pertenecientes a procesos organizativos y comunitarios de carácter ambiental de la zona rural y urbana; solo dos de ellas no hacen parte de organizaciones, pero tienen trabajos individuales o intereses en temas ambientales y de educación tanto formal como popular en la localidad. Igualmente, en una etapa posterior del proceso, se unió a la colectiva un investigador y catedrático universitario que ha residido en la parte baja de la localidad y cuenta con amplia experiencia en investigación de conflictos ambientales urbanos.

Encuentros creativos y recorridos territoriales

Luego de la convocatoria y conformación del equipo, se definió de manera colectiva la ruta metodológica de trabajo, sus actividades e intencionalidad. Estas actividades se dividieron en encuentros creativos, presenciales —principalmente en el mca— y virtuales, así como recorridos territoriales por la localidad. La primera etapa constó de 8 actividades llevadas a cabo entre agosto y noviembre de 2022. La segunda etapa se llevó a cabo entre enero y junio de 2023 y constó de 11 actividades. En total, el proceso tuvo 19 encuentros y recorridos territoriales, cuyas reflexiones y concertaciones se describen y abordan en la tabla 1.

Tabla 1. Listado de encuentros creativos y recorridos territoriales

|

Tipo de actividad |

Intención |

|

Primer encuentro |

¿Cómo nos imaginamos que puede ser una instalación museográfica que permita reflexionar sobre lo ambiental en la localidad? |

|

Segundo diálogo (virtual) |

Planeación y metodología del primer recorrido territorial para la identificación de las violencias socioambientales. |

|

Recorrido territorial: Ciudad Bolívar, naturaleza y luchas |

Dialogar y reconocer las violencias que afectan al territorio, así como las resistencias y luchas ambientales que se han construido en la localidad. Estaciones del recorrido: 1. Complejo de humedales El Tunjo. 2. Ladrilleras San Joaquín. 3. Relleno sanitario Doña Juana, Mochuelo Alto. 4. Piedra del Mohán-Parque Minero Industrial Mochuelo. 5. Vereda Quiba Baja. 6. Salida por Cerro Seco hasta Arborizadora. |

|

Tercer diálogo (virtual) |

Dialogar sobre los sentidos, reflexiones y propuestas que generó el recorrido territorial en función de consolidar una instalación museográfica. |

|

Segundo encuentro presencial en el mca |

Momento 1: consolidar de manera colectiva el horizonte de sentido (desde) y los mensajes que espera comunicar la instalación (cuáles) para avanzar en las propuestas de su materialidad (el qué). Se propone la elaboración de carteles que comuniquen las reflexiones y mensajes que se postulen para la instalación. Los carteles se realizarán a modo de collage y serán parte de los elementos de la instalación. Momento 2: decidir de forma colectiva cuál será la forma y la materialidad de la instalación: ¿cómo la instalación puede comunicar nuestras posturas y apuestas? ¿Con qué cosas o elementos podemos materializar? Como resultado, se sugirió relacionar nuestros sentidos con materiales y elementos. Por ejemplo, si pensamos en cómo activar la visión, ¿con qué nos gustaría encontrarnos? Fotos, paisajes, dibujos, colores, entre otros. Y, así, con todos los demás sentidos, con la intención de retomar las propuestas hechas durante el primer encuentro. |

|

Cuarto diálogo (virtual) |

Diálogo con un artista y curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. En el diálogo, se preguntó acerca de posibles materialidades y formas en que la instalación podría presentarse al público. Se tuvo en cuenta que la propuesta permitirá la activación sensorial para reconocer sonidos, texturas e imágenes con las cuales se puede narrar y visibilizar las distintas apuestas en la exhibición. |

|

Tercer encuentro (presencial) |

A través de recoger las ideas de materialidad y forma, se da paso a la construcción colectiva para la instalación, su itinerancia, movilidad-portabilidad, entre otros. |

|

Encuentro con artista local |

Generar la articulación con el acompañamiento de un artista local y residente de la localidad. |

|

Quinto diálogo (virtual) |

Sesión de diálogo sobre la instalación museográfica. |

|

Cuarto encuentro (presencial) |

Planeación del segundo recorrido territorial como metodología para la identificación de los ecosistemas y diversas formas de vida existentes en Ciudad Bolívar. |

|

Segundo recorrido territorial |

Caminar, observar, escuchar, sentir y dialogar alrededor del ecosistema subxerofítico de Ciudad Bolívar, a través de un recorrido que permita reconocer las diversas formas de vida —especies— ,y cómo su presencia en el territorio es una forma de resistencia. Y, a su vez, reconocer las violencias simbólicas que vive el territorio Altos de la Estancia, producto de violencias materiales ocurridas a principios del milenio. Estaciones del recorrido: 1. Glorieta Arborizadora Alta. 2. Cerro Seco, laguna encantada. 3. Potosí. 4. Altos de la Estancia, remoción en masa. 5. Santa Viviana-Huerta Las Rudas. 6. Estancia-Aula Ambiental Piwam (desalojada por la fuerza pública). 7. Perdomo-Aula Ambiental Guecha Tá (desalojada por la fuerza pública). 8. Fábricas en Galicia y Perdomo. El recorrido permitió recoger insumos audiovisuales para la creación de la instalación. |

|

Quinto encuentro (presencial): “Taller de expresión corporal” |

¿Qué sentidos y percepciones se activan si pensamos en el viento, la montaña, la comunidad? Esta pregunta permitió activar el cuerpo y los sentidos conforme a lo experimentado en el segundo recorrido territorial, con el fin de reafirmar el horizonte de sentido de la instalación. |

|

Sexto encuentro (presencial) |

Encuentro de creación y definición del plano museográfico de la instalación. |

|

Séptimo encuentro (presencial) |

Encuentro de creación y definición de las materialidades sobre el plano museográfico. |

|

Sexto diálogo (virtual) |

Encuentro para la planeación metodológica del lanzamiento. |

|

Montaje (encuentros presenciales) |

Sesiones de montaje de la instalación en el piso de prácticas artísticas del mca. |

Fuente: elaboración de las autoras.

Resultados de los encuentros y recorridos para el diseño y elaboración de la instalación

Queremos resaltar que los grupos pudieron darse cuenta de la diversidad de ecosistemas presentes en la cuenca del río Tunjuelo, sus características, especies y funciones ecológicas, además de reconocer la existencia de bosque alto andino, subpáramo y páramo en la ruralidad de la localidad. También destacamos, en especial, que pudimos percibir la presencia del frágil corredor subxerofítico de alta montaña del Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro Seco, con especies únicas como la alondra cornuda (Eremophila alpestris peregrina) o la orquídea muisca (Pachygenium muyscarum); así mismo, se observaron los cuerpos de agua de humedales como el Complejo de Humedales El Tunjo y quebradas que ayudan a conectar una multitud de especies de fauna y flora, y sus funciones ecológicas a través de la cuenca. Sabemos que su invisibilización intencionada nos priva de dimensionar lo valioso de la vida que se manifiesta en nuestro territorio.

También identificamos y denunciamos las violencias estructurales en contra del ambiente y el territorio. Entre otras, están la explotación minera de la montaña que erosiona el suelo y afecta la biodiversidad, el continuo crecimiento urbano espontáneo y poco planificado, la contaminación sistemática de fuentes hídricas, los incendios forestales intencionados, así como las amenazas a líderes socioambientales.

Estas violencias se explican ante una errática y deficiente presencia estatal, lo que representa una deuda histórica con este territorio y que han desembocado en la destrucción de la Madre Tierra y su orden natural. En este escenario, múltiples actores han violentado, explotado, exterminado y segregado las distintas formas de vida en las montañas de la localidad y de la cuenca.

Reconocemos las trayectorias de las distintas formas de resistencias y de la defensa territorial construidas por los procesos comunitarios y la comunidad en general, tanto urbana como campesina y ancestral, haciendo un llamado a la acción y movilización de quien se ha acercado a esta experiencia. Colectivos, organizaciones y ‘parches’4 que desde la educación popular, el arte y la memoria tienen como centro reflexionar y accionar para transformar las diferentes realidades que se viven en el territorio.

En suma, el haber identificado ecosistemas, violencias, actores y resistencias nos llevó a establecer cinco premisas que orientaron la narrativa y motivos con las que se dispuso posteriormente la exhibición: 1) denunciar las violencias socioambientales; 2) denunciar a los actores involucrados en las violencias socioambientales; 3) visibilizar las luchas y resistencias territoriales, resaltando los procesos de memoria, construcción de identidad y saberes propios; 4) destacar el territorio como tejido de vidas; y 5) resaltar las exigencias sociales y territoriales.

Disposición de la instalación (espacios)

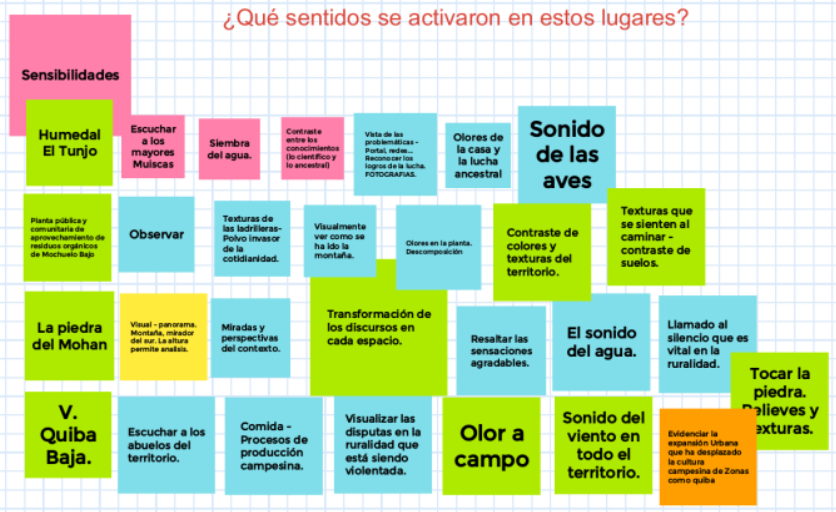

Dentro del proceso creativo se profundizó tanto en lo conceptual como en lo material, por lo que constantemente nos preguntábamos ¿de qué manera se quería comunicar? ¿Qué se quería provocar en las personas que interactuaran con este dispositivo? ¿Conmover, indignar, responsabilizar? ¿Para qué se busca que la gente sepa que todo eso pasa en Ciudad Bolívar? Esto llevó a plantearse por el lugar de los sentidos y las formas en cómo también hay una relación desde lo sensible con el territorio y que esa capacidad permitiría que las narrativas del dispositivo se pudieran plantear desde diversos lugares.

Materializar las consignas y las luchas socioambientales desde los sentidos implicó un reto en términos de poder captar la esencia misma de las vidas que se defienden para que pudiese ser percibida por personas que seguramente no habían siquiera pensado que en Bogotá hubiese estas formas de vida no humanas y, por lo tanto, desconociendo totalmente las violencias a las que se enfrentan a diario y la relación que estas violencias tienen con el sostenimiento de la ciudad que habitan, pero, además, de cómo comunicarle al que habita el territorio y no se ha percatado que lo que se vive cotidianamente es una violencia al territorio y a su vida misma.

La creación de la instalación permitió el diálogo y encuentro de las diversas formas en que se ha simbolizado, significado y habitado el territorio, identificando el entramado de experiencias que se dan en la defensa y resistencia territorial, en el que se activan emociones, pensamientos y acciones distintas que luego quisieron ser comunicadas en la creación de la instalación.

Identificadas las narrativas y sentires que esperaban provocarse, se inicia un proceso de selección de elementos que permitieran ese tránsito y la recopilación y creación de otros; de igual manera, para nutrir la exposición se contó con material ya existente aportado por las personas de los procesos, como fotografías y videos que fueron elaborados desde hace más de diez años y que dan cuenta de que las luchas territoriales han sido de largo aliento (figura 2).

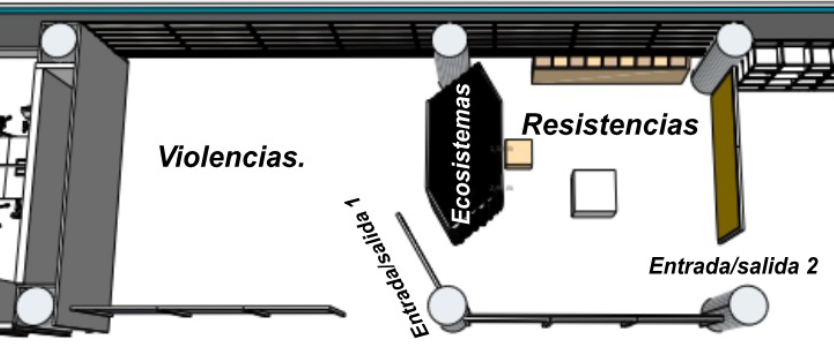

La exposición se instala en el segundo piso del mca (figura 3). Se crea un espacio interactivo donde las personas pueden ingresar desde dos puntos diferentes, posibilitando que haya dos narrativas. Se busca que las personas generen reflexiones frente a la explotación de los territorios y que quienes no conocen estas realidades puedan dimensionarlas. Así mismo, la intención es que las personas comprendan a quién se defiende, contra qué se resiste, de qué formas se cuida y se haga un llamado a la acción para la defensa de la vida. Las rutas que pueden suceder:

Figura 2. Ruta para activar sentidos

Fuente: elaboración de las autoras.

Figura 3. Esquema de disposición del espacio de la instalación en el mca

Fuente: elaboración de las autoras.

•Entrada/salida 1: transitando por un espacio que busca reconocer las resistencias que nacen de la comunidad y las organizaciones. De ahí pasar al reconocimiento de lo defendido, que son los ecosistemas y lo valioso de la vida, y terminar en las violencias que estos enfrentan por la entrada/salida 2.

•Entrada/salida 2: transitando por las violencias, luego los ecosistemas y después conocer a quienes defienden el territorio, por la entrada/salida 1.

•Que las personas transiten como quieran.

Finalmente, las materialidades con las que contó la exhibición fueron varillas, paneles, paredes, telas, audios, cuarto oscuro, descripción. A continuación describiremos cada uno de los espacios y sus contenidos.

Espacios:

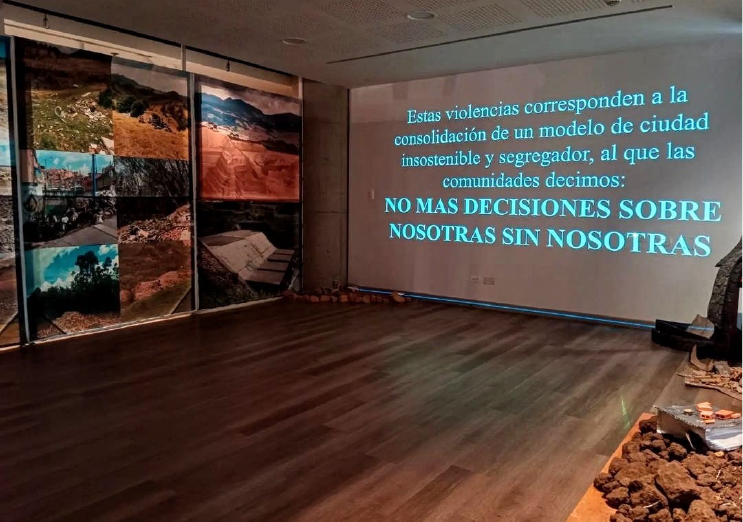

Espacio 1-Violencias: en este espacio se dispuso de elementos sobre las violencias y los actores, evidenciando la minería, las basuras, fábricas y remoción en masa (figura 4). De igual manera, contamos con la proyección de videos e imágenes de forma cíclica y sin sonido.

Figura 4. Violencias al territorio

Fuente: foto de las autoras.

Espacio 2-Ecosistemas: es un espacio oscuro, en donde se dispuso un audio con poemas, textos, sonidos de la montaña, músicas del territorio, palabras susurradas y poesía pequeña; esto con el fin de establecer un reencuentro con otras formas de vida. En las paredes se situaron elementos naturales, ramas y hojas de plantas, los cuales estuvieron colgados para que las personas los manipularan, olieran y tocaran (figura 5).

Figura 5. Líderes socioambientales en el Parque Ecológico Cerro Seco y Humedal El Tunjo

Fuente: fotos de las autoras.

Espacio 3-Resistencias: instalación de imágenes impresas (figura 4) e imágenes bajo la técnica de collage. Esta instalación muestra las movilizaciones sociales, y estuvo en la parte lateral de este espacio (figura 5). La instalación también se encuentra acompañada de consignas y premisas inamovibles de los procesos que trabajan alrededor de lo ambiental en el territorio.

Igualmente, se disponen elementos que simbolizan el trabajo de huerta y que llaman a la resistencia como un guacal con una planta que resiste. Esto haciendo alusión a los ataques que han sufrido espacios tanto por la fuerza pública como por otros actores armados. También se han dispuesto sonidos con voces, exigencias, arengas, cartas a la montaña y el territorio (figura 6).

Figura 6. Resistencias del borde sur de Bogotá

Fuente: fotos de las autoras.

Espacio externo

Constó de dos elementos. El primero, una invitación a intervenir las paredes con notas, mensajes y sentires que haya provocado el dispositivo. Y el segundo, se trató de un decálogo en forma de manifiesto con propuestas y compromisos que invite a todas las personas que hayan visitado y participado de la exhibición a firmar y unirse al tejido de cuidado de los territorios. A continuación reproducimos el decálogo:

Manifiesto por la justicia socioambiental en Ciudad Bolívar y la cuenca del río Tunjuelo

La cuenca urbano-rural y ancestral del río Tunjuelo en el borde sur de Bogotá, así como nuestro territorio Ciudad Bolívar, y las comunidades humanas y no humanas que lo habitamos, hemos sido víctimas de múltiples violencias socioambientales. Estas violencias corresponden a la consolidación de un modelo de ciudad insostenible y segregador, al que las comunidades decimos: No más decisiones sobre nosotras sin nosotras.

Les invitamos a comprometerse con estas acciones que permiten avanzar en una reparación y superación de estas violencias:

Reconocer la ruptura socioecológica en el borde sur, producto de las múltiples violencias correspondientes a un modelo de ciudad insostenible, en donde este territorio ha sido dispuesto como una extensa zona de sacrificio urbano.

Recordar a quienes han defendido este territorio, que no ha sido ajeno al conflicto armado y a la guerra. Recordar sus luchas y resistencias por pervivir en una ciudad-región menos hostil y más justa. Reconocerles como los cimientos de una vida digna.

Honrar el conocimiento ancestral, indígena y campesino de la alta montaña andina que persiste en el territorio, como un recordatorio de la existencia de propuestas de vida más coherentes y alternativas al desarrollo.

Cuidar y preservar los ecosistemas de la cuenca del Tunjuelo, como los páramos, ríos y quebradas, la subxerofitia andina de la montaña de Cerro Seco, el Complejo de Humedales El Tunjo, así como especies que les habitan; en particular, la alondra cornuda o la orquídea muisca, y en general, a todos los seres que hacen parte íntegra de la estructura ecológica del territorio.

Cultivar tanto en el territorio como en las mentes y corazones los lazos vitales que hagan posible la conectividad ecológica y social que dinamiza nuestras vidas, reconociendo la otredad y rechazando toda forma de explotación.

Conectar los ecosistemas de la cuenca, a través del sentido de solidaridad entre los diferentes grupos sociales e institucionales interesados por el bien común, para afrontar tiempos de emergencia climática y el colapso civilizatorio desde lo local y hacia lo global.

Afirmar el compromiso y solidaridad multiespecies para sanar la cuenca del río Tunjuelo, con el fin de proponer otra forma de ser ciudad.

Presionar a las diferentes instituciones e instancias competentes para que denuncien a los mayores responsables de las violencias ambientales, como, por ejemplo, los que han explotado la montaña extrayendo irresponsablemente los materiales para la construcción urbana a través de la minería, quienes se han lucrado del paisaje tóxico del botadero Doña Juana o quienes se han lucrado de la especulación del suelo para la urbanización no planificada y la gentrificación de nuestros barrios.

Exigir la reparación de la deuda histórica que tiene Bogotá con este territorio, por la explotación de sus montañas y de sus cuerpos de agua para construir la ciudad, por la imposición del botadero de Doña Juana y por la expansión urbana sobre el modelo de ocupación campesino y ancestral.

Promover desde nuestras diferentes circunstancias, condiciones y posibilidades de vida acciones que permitan una vida digna en la ciudad-región, además de contribuir a todas las iniciativas y procesos que redunden en la justicia ambiental del territorio del sur de Bogotá.

Aprendizajes del proceso

La instalación museográfica, como proceso de creación e investigación-acción, nos permitió reconstruir y sistematizar de manera colectiva las violencias socioambientales que vienen afectando la conectividad ecológica de los ecosistemas locales, los actores que las causan, las redes de vida que los defienden y las resistencias que emergen para la defensa del territorio. Este último, bajo el contexto geohistórico de Ciudad Bolívar, se perfila como un sujeto de derechos y víctima de violencias. Este reconocimiento como tal, siguiendo a Haraway (2020), permite la posibilidad de generar nuevas maneras de coexistencia humana y, más que humana, hacia la reconciliación y reparación territorial.

Del mismo modo, esta experiencia logró nutrir la concepción de museografía y curaduría colectiva tanto para los procesos participantes en la instalación descrita como para el propio mca. Reunió a un grupo diverso de personas para dialogar y acordar un lenguaje común con el propósito de exponer, armar, combinar y ordenar elementos y mensajes creados a tiempos diferentes, desde diversas miradas y sentires, pero que además estaban atravesados por apuestas de vidas, resistencias y dolores. Es decir, narrar su propia historia y la del territorio, y hacer de ella una exposición en el museo.

Por otro lado, la experiencia también permitió ampliar las formas y posibilidades del mca para la investigación, creación y divulgación desde la mirada y apuesta colectiva, reconociendo el potencial de las organizaciones en clave de fortalecer la museología rebelde que lo caracteriza. El mca es un espacio que cobra vida y movimiento en tanto las comunidades y organizaciones que habitan y defienden el territorio en donde se ubica construyen experiencias para habitarlo. “Territorio sur: tejido de vidas” es la materialización del mca como plataforma para la acción comunitaria, pues “[...] por medio de este tipo de museo se logra hacer participantes y creadoras a las comunidades de sus propios discursos culturales, con una mirada introspectiva y, sobre todo, empoderadora” (Equipo del Museo de la Ciudad Autoconstruida-idpc, 2023, p. 127).

Por otro lado, la instalación logró constituirse como una herramienta de pedagogía y educación ambiental para infancias, juventudes y personas adultas de la localidad, que permite procesos de aprendizaje situados en torno a los ecosistemas, las violencias, los actores y las resistencias, logrando la construcción de miradas complejas del ambiente (cf. Canciani, 2023), la resignificación de los procesos de defensa socioambiental, el fortalecimiento de la identidad ambiental y ancestral por su territorio, y la visibilización de estrategias y prácticas de reconciliación ecológica y territorial.

Desde una perspectiva situada y latinoamericana, abordar los procesos mencionados anteriormente requiere para su comprensión considerar su nivel de complejidad en diferentes dimensiones, la biocultural, la histórica, la socioambiental, la política y económica, entre otras (Bustos & Molina, 2019; Castaño, 2020; Escobar, 2012, 2014; Saquet, 2019). Estas dimensiones han configurado el territorio como un conjunto de relaciones, saberes y conocimientos, resultante de la compleja interacción entre la sociedad, la cultura y la naturaleza, que permiten reconfigurar y fortalecer procesos de identidad ambiental, ancestral y territorial que luego se transforman en territorialidades o acciones en defensa de ese territorio comunitariamente construido (Lozano, 2023).

De esta manera, en la experiencia descrita en el mca se crearon nuevos vínculos y se fortalecieron las redes ya existentes de liderazgos y procesos socioambientales, comunitarios y populares participantes. Así mismo, se impulsó la articulación de acciones por la justicia socioambiental y la defensa de la vida en este territorio, pensadas a largo plazo y propuestas en el Manifiesto por la justicia socioambiental en Ciudad Bolívar y la cuenca del río Tunjuelo.

Sin embargo, algo que ha limitado la continuidad de este proceso con la instalación fue su carácter temporal, que se desarrolló entre finales de junio e inicios de agosto de 2023. Igualmente, la dependencia del espacio físico y las dinámicas institucionales del mca, asociadas al Museo de Bogotá como institución pública del Distrito Capital, pues algunos de los elementos propios de la exhibición están rotulados por el Museo de Bogotá y su movilidad o itinerancia depende en buena medida de los recursos que la institución disponga para ello. A pesar de esta situación, al momento de escribir estas letras, se ha venido trabajando en una estrategia de hacer permanente e itinerante la exposición, de manera que sus mensajes contribuyan a las reflexiones alrededor de las violencias y resistencias socioambientales presentes en el sur de la ciudad.

Este último asunto, en particular, corresponde a los encuentros, desencuentros y tensiones que se generan dentro de una apuesta de museología rebelde como el mca, inmersa en un arreglo institucional estatal del Distrito Capital de Bogotá. Pero, como ya lo hemos reflexionado en otra parte, siendo dos de las autoras de este artículo mediadoras5 en el mca, es importante siempre hacer un constante ejercicio de reflexión, cuestionamiento, pedagogía y diálogo ante los retos que se presentan al llevar a cabo estas iniciativas en tal contexto institucional y su relación con lo comunitario (Equipo del Museo de la Ciudad Autoconstruida-idpc, 2023, pp. 145-147).

Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, queremos destacar a continuación algunos aprendizajes que la instalación les otorgó a algunas personas que participaron y asistieron a ella, dejando plasmadas de manera escrita la respuesta a esta pregunta: “¿Qué sentires te llevas de esta instalación?”:

“Resignificar la vida del territorio. Sanar las violencias y emanciparlas, como el viento guía a las alondras”.

“Esas resistencias son esos tejidos de vida que nos permiten seguir defendiendo y cuidando la vida de nuestra montaña”.

“La lucha está cambiando este lugar, sin dejarse derrotar por ellos, la lucha se lo dice el viento a la montaña, se respira dentro y fuera del lugar”.

“Conocer la historia de cómo los sectores populares hemos hecho historia, es una experiencia que pasa por la propia vida”.

Lo que estas respuestas y sentires sugieren son los cimientos de esas acciones de justicia socioambiental y de defensa del territorio y la vida para Ciudad Bolívar, Bogotá-región y más allá. Reafirmando, una vez más, desde una imaginación geográfica y situada (Peña, 2019), que estos territorios sujetos de conflictos y la urbanización de la guerra y la naturaleza han sido y seguirán siendo laboratorios para la reparación y reconciliación ecológica y territorial (Comisión de la Verdad, 2021). No menos relevante, con ejercicios de sistematización de luchas, sentires, saberes y resistencias como los que hemos presentado, esperamos seguir aportando a la superación de la injusticia epistémica sobre la documentación de las violencias ambientales (cf. Guerrero Mc Manus, 2021) del territorio sur de Bogotá.

Conclusiones

La creación de la instalación museográfica “Territorio sur: tejido de vidas. Existimos porque resistimos” permitió fortalecer procesos de investigación ambiental comunitaria en torno a la justicia socioambiental de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, para la comprensión de esas formas situadas de resistencia, que han permitido la construcción de ecologías para la paz, las cuales reconfiguran los sentidos de lugar y generan esas territorialidades que gestan acciones por el cuidado y la defensa de las diversas formas de vida que habitan el territorio.

Por otro lado, se concluye que la exhibición logró constituirse como una herramienta de pedagogía y educación ambiental para la defensa socioambiental, el fortalecimiento de la identidad ambiental por su territorio y la visibilización de estrategias y prácticas de reconciliación ecológica y territorial. La exposición, además, se estableció como una alternativa para analizar y tomar medidas en relación con la búsqueda de un futuro más justo que permita abordar la desigualdad en la urbanización, el extractivismo y las otras formas de violencia a la naturaleza en tiempos de emergencia climática.

Con iniciativas como esta, esperamos seguir avanzando hacia la reparación y reconciliación de los aspectos ecológicos y territoriales tanto en Ciudad Bolívar como en los demás territorios que se conectan con este territorio, a partir de redes y vínculos bioculturales. Finalmente, esperamos que con ejercicios de sistematización como este se aporte a la superación de la injusticia epistémica y ambiental que tiene este territorio sur, sus luchas, saberes y resistencias.

Anexo 1. Lista extendida de personas, colectivas e instituciones que aportaron al proceso

|

Participante |

Organización / Proceso /Afiliación |

Rol en el proceso y trayectoria de vida |

|

Daniela Arciniegas Quiroga |

Educadora en mca y Colectivo de Educación e Investigación Popular Sotavento |

Coordinadora del proceso de investigación y creación. Educadora popular, lideresa comunitaria de la upz 69 - Ismael Perdomo. Integrante de Sotavento, organización que impulsa escenarios de educación popular para el fortalecimiento de liderazgos juveniles, la disputa por el acceso a la educación, la construcción de paz territorial y la formación política con carácter comunitario y perspectiva territorial, de manera que las preguntas sobre el cómo habitar y defender el territorio atraviesan a la organización. Hace parte de la organización Aguante Popular. |

|

Diana Castillo |

Educadora en mca y Colectivo Mayaelo |

Coordinadora del proceso de investigación y creación. |

|

Michael Ramírez Castro |

Colectivo Mayaelo |

Investigador y co-creador. Líder comunitario de la upz 70 - Jerusalén. Dentro del colectivo se desarrollan acciones frente a la visibilización de la diversidad ecosistémica que habita la montaña denominada Cerro Seco. Este ejercicio se desarrolla desde una apuesta de ciencia comunitaria donde se invita a quienes habitan la localidad a reconocer las vidas que habitan las montañas. Hace parte de la Red de Amigos y Amigas de Cerro Seco. |

|

Luz Adriana Lozano Espinosa |

Semillero de Investigación Ambiental Biosierra. |

Investigadora y co-creadora. Profesora de biología en el Colegio Sierra Morena ied. En su ejercicio docente ha creado el Semillero de Investigación Ambiental Biosierra, con estudiantes de bachillerato, donde realizan prácticas de huertas, salidas de campo, proyectos de investigación en biodiversidad local y experiencias que acerquen a los estudiantes a los procesos socioambientales y comunitarios del sector. |

|

Natalia Flórez |

Escuela Ambiental Potosí. |

Investigadoras y co-creadoras. Lideresas comunitarias en el sector de Potosí. En la Escuela Ambiental se desarrollan procesos con niños, niñas y adolescentes alrededor del reciclaje, la disminución de uso de plásticos y el impacto ambiental que estos tienen en los ecosistemas. Además de ello, trabajan alrededor de Cerro Seco y su defensa. Hacen parte de la Red de Amigos y Amigas de Cerro Seco. |

|

Tatiana Bojacá Hernández |

||

|

Natalia Rodríguez |

||

|

Juan Carlos Ortega |

Gestores de Paz Potosí y la Mesa Ambiental No le Saque la Piedra a la Montaña. |

Investigador y co-creador; Investigadora y co-creadora. Juan Carlos y Darling lideran y promueven actividades de defensa de los derechos humanos en la localidad. Trabajan en el barrio Potosí con niños, niñas y adolescentes alrededor de la construcción de paz y apropiación del territorio. Pertenecen a la Mesa Ambiental de No le Saque la Piedra a la Montaña. |

|

Darling Molina |

||

|

Katherine Rodriguez |

Colectivo de Educación e Investigación Popular Sotavento |

Investigadora y co-creadora. Educadora popular de la upz 69 - Ismael Perdomo, integrante del colectivo Sotavento, que se dedica a gestar espacios para la democratización y construcción del conocimiento con la juventud, y la formación política con carácter comunitario y perspectiva territorial, de manera que las preguntas sobre el cómo habitar y defender el territorio atraviesan a la organización. Hace parte de la organización Aguante Popular. |

|

Evans Gama |

Aula Ambiental Guecha Tá y Colectivo Rebel-Ando la Montaña |

Investigador y co-creador. Líder comunitario de la upz 69 - Ismael Perdomo, integrante del espacio Ambiental Guecha Tá, cuyo proceso enfoca sus esfuerzos en la recuperación del espacio público, la siembra comunitaria, la reutilización de los residuos orgánicos y plásticos, la construcción de espacios formativos y la defensa ambiental de la upz. |

|

Germán A. Quimbayo Ruiz |

Investigador y catedrático, Ph.D. |

Investigador y co-creador. Es investigador y catedrático universitario. Ecólogo con posgrados en geografía y política ambiental. Su tesis doctoral se enfocó en un análisis de conflictos ambientales y ordenamiento territorial en Bogotá en las últimas décadas. Ha trabajado para diferentes instituciones ambientales en Colombia y el exterior. Ha sido habitante y aliado de la cuenca del río Tunjuelo por más de la mitad de su vida. |

Fuente: Propia.

Otras personas y sus procesos, las cuales también fueron partícipes del proceso:

Yuliana Romero Daza-Colectivo Mayaelo

David Ramírez Bernal y Fabio Tunjo. Centro Experimental Juvenil-Complejo de Humedales del Tunjo.

Sonia Osorio Aguillón-Sineambore

Breydi Rivas Garzón - Repatriacción - Xuacha

Juana Chaparro-Alpes y Bosque de Quiba

Referencias

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. (s. f.). Conociendo mi localidad. http://www.ciudadbolivar.gov.co/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia

Beuf, A., Quimbayo Ruiz, G., & Jasso García, O. (2023). Between greens and grays: urbanization and territorial destruction in the sabana de Bogotá. In F. Carrión Mena & P. Cepeda (Eds.), Urbicide: the death of the city (pp. 293-314). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25304-1_15

Bustos, E., & Molina A. (2019). Concepciones de territorio en profesionales de las ciencias de la tierra. Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Canciani, M. L. (2023). ¿Qué pedagogías, para qué transiciones? Reflexiones desde la educación ambiental crítica para la construcción de transiciones justas latinoamericanas. En G. I. García Parra et al., Transiciones justas: una agenda de cambios para América Latina y el Caribe (pp. 133-150). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)-Oxfam. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/248403/1/Transiciones-justas.pdf

Castaño, N. (2020). Concepciones de vida, cosmogonía muruy, enseñanza de la biología y diversidad cultural: perspectivas ontológicas y epistemológicas [tesis de doctorado], Interinstitucional en Educación die-ud, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://die.udistrital.edu.co/concepciones_de_vida_cosmogonia_muruy_ensenanza_de_la_biologia_y_diversidad_cultural_perspectivas

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Universidad de los Andes, & Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). (2019). Contrato 415 del 21 de noviembre de 2018, “Caracterización, diagnóstico y línea base para el desarrollo de los componentes sociales, económicos, ambientales y urbanísticos de la cuenca urbana del río Tunjuelo, requerido para el desarrollo del proyecto bpin 2017000050018”. Informe ejecutivo. Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Comisión de la Verdad [Colombia]. (2021). Sentires colectivos, experiencias de lucha y resistencias de jóvenes de Bogotá, Soacha y Sumapaz. Nota de prensa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/manifiesto-red-somos-generacion-de-verdad

Comisión de la Verdad [Colombia]. (2022). Dinámicas urbanas de la guerra. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-adentro

Equipo del Museo de la Ciudad Autoconstruida-idpc. (2023). Sí hay casa pa’ tanta gente: reflexiones colectivas desde y sobre el Museo de la Ciudad Autoconstruida, Ciudad Bolívar. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. https://idpc.gov.co/publicaciones/producto/si-hay-casa-pa-tanta-gente/

Escobar, A. (2012). Más allá del Tercer Mundo: globalización y diferencia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (icanh).

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre el desarrollo, territorio y diferencia. Universidad Autónoma Latinoamericana.

Glitz Mayrink, P., López Javier, S., Quimbayo Ruiz, G. A., & Vásquez, F. (2021). Miradas a la ecología política de la urbanización desde Suramérica. En P. Ariza-Montobbio & A. Carrión (Coords.), Ecología política urbana ante el cambio climático (pp. 37-76). Flacso-Ecuador. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/152128-opac

Guerrero Mc Manus, S. (2021). Injusticias epistémicas y crisis ambiental. Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 90(42), 179-204. http://dx.doi.org/10.28928/ri/902021/aot2/guerreromcmanuss

Haraway, D. (2020). Seguir con el problema: generar parentesco en el Chthuluceno. Consonni.

Lozano, L. A. (2023). Creación de un semillero de investigación ambiental en el Colegio Sierra Morena ied: una propuesta para el reconocimiento y cuidado de la biodiversidad local [tesis de maestría en Estudios Contemporáneos para la Enseñanza de la Biología]. Universidad Pedagógica Nacional. http://hdl.handle.net/20.500.12209/18875

Merlinsky, G. (2021). Toda ecología es política: las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundos. Siglo xxi Editores.

Molano Camargo, F. (2019). El relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá: la producción política de un paisaje tóxico, 1988-2019. Historia Crítica, 74, 127-149. https://doi.org/10.7440/histcrit74.2019.06

Molina, D., Montaña, M., & E. Higuera. (2022). Mesa Ambiental “No le saque la piedra a la montaña”: formación y acción política para la construcción de espacios de resistencia en el sur de Bogotá. En C. Quiroga (Comp.), Investigación en colabor: una apuesta por construir en conjunto en Bogotá (pp. 46-99). Corporación Universitaria Minuto de Dios. https://hdl.handle.net/10656/14177

Nixon, R. (2011). Slow violence and the environmentalism of the poor. Harvard University Press.

Ortiz Díaz, E. (2019). Relatos de sufrimiento ambiental: el caso de Doña Juana. Universidad del Rosario.

Peña, L. B. (2019). Paz territorial: conectando imaginación moral e imaginación geográfica. Capaz. https://www.instituto-capaz.org/documento-de-trabajo-capaz-paz-territorial-conectando-imaginacion-moral-e-imaginacion-geografica/

Porto-Gonçalves, C. W. (2009). De saberes y de territorios: diversidad y emancipación a partir de la experiencia latinoamericana. Polis, 8(22), 121-136. https://journals.openedition.org/polis/2636

Quimbayo Ruiz, G. A. (2019). Urbanización y conflictos socioambientales: el borde urbano/rural sur de Bogotá. En B. Hoinle, F. B. Rodríguez, C. Leal Soto & C. Pérez M. (Eds.), Construyendo territorios de paz entre el campo y la ciudad: agroecologías urbanas y circuitos agroalimentarios para la paz (pp. 157-174). Universidad Externado de Colombia-Universidad de Hamburgo-Red de Geografías Críticas de Raíz Latinoamericana GeoRaizAL.

Quimbayo-Ruiz, G. (2023). Conflicto ambiental, urbanización y disenso: perspectivas en torno a prácticas democráticas en ordenamiento territorial. Revista eure: Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 49(147). https://doi.org/10.7764/eure.49.147.13

Sánchez Calderón, V. (2021). La urbanización del río Tunjuelo: desigualdad y cambio ambiental en Bogotá a mediados del siglo xx. Universidad Industrial de Santander.

Saquet, M. (2019). Enfoques y concepciones de territorio. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Ulloa, A. (2016). Feminismos territoriales en América Latina: defensas de la vida frente a los extractivismos. Nómadas, 45, 123-139. https://dx.doi.org/10.30578/nomadas.n45a8

Villamizar Bobreck, I. (2023, 15 de mayo). El abandono de Tunjuelo, la cuenca que más contamina al río Bogotá. Plaza Capital. https://plazacapital.co/ciudadania/7055-el-pot-de-claudia-lopez-y-las-afectaciones-en-el-sur-de-bogota

Zibechi, R. (2008). América Latina: periferias urbanas, territorios de resistencia. Desde Abajo.

*Colectivo de Educación e Investigación Popular Sotavento, Museo de la Ciudad Autoconstruida (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: daniela.arciniegas26@gmail.com. orcid: http://orcid.org/0009-0006-4818-7208

**Integrante del Colectivo Mayaelo y Red de Amigos y Amigas por Cerro Seco. Área Educativa del Museo de la Ciudad Autoconstruida (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: castillodph@gmail.com. orcid: http://orcid.org/0009-0008-2614-6442

***Grupo de Investigación de Educación en Ciencias y Formación Ambiental, Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: lalozanoe@upn.edu.co. orcid: http://orcid.org/0009-0008-8456-0692

****Grupo de Investigación Geografía y Ordenamiento Territorial (geot), Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia (uptc); Grupo de Investigación Estudios sobre la Problemática Urbano-Regional de Colombia (Geourbe), Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia); Pontificia Universidad Católica del Ecuador (puce-mspc). Correo electrónico: gquimbayo@gmail.com. orcid: https://orcid.org/0000-0001-6746-4369

1Es un término que alude a la reunión, el encuentro y el trabajo en comunidad.

2Acá tuvimos en cuenta, parcialmente, información de la memoria institucional consignada en la página web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (idpc): https://idpc.gov.co/category/museo-de-la-ciudad-autoconstruida/

3Por motivos de espacio, en el documento Anexo 1 a este artículo, se encuentran los nombres de personas, organizaciones, colectivas e instituciones a las que aprovechamos agradecer enormemente por todo su trabajo y esfuerzo tanto individual y colectivo que da sentido a la experiencia que documentamos en el presente trabajo.

4En el contexto bogotano, esta expresión alude a un colectivo de personas que se reúnen a trabajar o compartir en torno a intereses afines.

5Esta figura de persona mediadora en el contexto del mca se refiere a una persona puente entre la comunidad y quien visita el museo. Para profundizar más en estos asuntos y para más reflexiones sobre el trabajo llevado a cabo en el mca en la voz de quienes han trabajado en él, recomendamos consultar la publicación Sí hay casa pa’ tanta gente. Reflexiones colectivas desde y sobre el Museo de la Ciudad Autoconstruida, Ciudad Bolívar (Equipo del Museo de la Ciudad Autoconstruida-idpc, 2023).