Sección general

Homicidio selectivo: modalidad de violencia urbana en Buenaventura 2000-2015*

Selective Homicide: Modality of Urban Violence in Buenaventura 2000-2015

Homicídio seletivo: uma modalidade de violência urbana em Buenaventura 2000-2015

![]() Gloria Inés Montoya Duque**

Gloria Inés Montoya Duque**

![]() Waldor Federico Arias Botero***

Waldor Federico Arias Botero***

![]() Denis Arley Huffington A.****

Denis Arley Huffington A.****

Recibido: 7 de diciembre de 2022

Aprobado: 5 de febrero de 2024

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12744

Para citar este artículo

Montoya Duque, G. I., Arias Botero, W. F., & Huffington A., D. A. (2024). Homicidio selectivo: modalidad de violencia urbana en Buenaventura 2000-2015. Territorios, (51), 1-22. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12744

Hicieron parte del equipo de investigación las sociólogas de la Universidad del Pacífico Janny Julieth Anchico P. y Angie Vanesa Guerrero M., estudiantes miembros del Grupo de Investigación Huellas del Pacífico de la Universidad del Pacífico.

Universidad del Rosario

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Resumen

El artículo estudia el homicidio selectivo, modalidad de violencia urbana, y sus formas conexas en el distrito de Buenaventura 2000-2015. Este hace uso de conceptos como actores, formas de acción, intereses y escenarios de la violencia urbana. La metodología es mixta, a partir de bases de datos agregados del Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh) y la base documental elaborada con prensa local, regional y nacional. Los resultados muestran la prevalencia del homicidio selectivo dirigido hacia miembros de organizaciones y líderes sociales, retaliaciones entre grupos armados y crimen organizado relacionado con cultivos ilícitos y delincuencia común. Entre 2002 y 2005 se expresa con más intensidad, y las masacres y desapariciones son mayores entre 2006 y 2010. A modo de conclusión, el homicidio selectivo se vincula a actividades ilícitas, a intereses políticos y a la acción de grupos armados de distinta índole como expresiones de poder hacia individuos con identidades sociales y sus organizaciones vistas como adversarios.

Palabras clave

Violencia urbana; conflicto; poder; control; homicidio selectivo; escenarios; actores (victimarios y víctimas); Estado; Colombia.

Abstract

The article studies selective homicide, a modality of urban violence and its related forms in the district of Buenaventura between 2000. and 2015. The methodology was mixed, based on aggregated databases of the National Center for Historical Memory (cnmh, for its acronym in Spanish) and the documentary prepared with local, regional, and national press. The results show the prevalence of selective homicide against members of organizations and social leaders, retaliation between armed groups, and organized crime related to illicit crops and common crime. Between 2002 and 2005, it was more intense, and massacres and disappearances were higher between 2006 and 2010. By way of conclusion, selective killing is linked to illegal activities, political interests, and the actions of armed groups of different kinds, as expressions of power towards individuals with social identities and their organizations seen as adversaries.

Keywords

Urban violence; conflict; power; control; selective homicide; scenarios; actors (perpetrators and victims); State; Colombia.

Resumo

Neste artigo, estuda-se o homicídio seletivo, uma modalidade de violência urbana e suas formas correlatas no distrito de Buenaventura (Colômbia), entre 2000 e 2015. Vale-se de conceitos como atores, formas de ação, interesses e cenários de violência urbana. A metodologia é mista, baseada em bancos de dados agregados do Centro Nacional de Memória Histórica e na base documental elaborada com a imprensa local, regional e nacional. Os resultados mostram a prevalência de homicídios seletivos dirigidos a membros de organizações e líderes sociais, retaliações entre grupos armados e crime organizado relacionado a cultivos ilícitos e crimes comuns. Entre 2002 e 2005, ele se expressa com maior intensidade, e os massacres e os desaparecimentos são maiores entre 2006 e 2010. Em conclusão, o homicídio seletivo está ligado a atividades ilícitas, a interesses políticos e à ação de grupos armados de diferentes tipos, como expressões de poder contra indivíduos com identidades sociais, e suas organizações são vistas como adversárias.

Palavras-chave

Violência urbana; conflito; poder; controle; homicídio seletivo; cenários; atores (autores e vítimas); Estado; Colômbia.

Introducción. Homicidio selectivo y escenarios de violencia

El propósito de esta investigación es analizar la modalidad del homicidio selectivo y su relación con otras formas de violencia urbana en Buenaventura entre 2000 y 2015. Bajo la categoría otras formas de violencia, nos referimos a aquellas tipificadas como desaparición forzada, secuestros, masacres, además de los enfrentamientos de grupos armados. En el pasado reciente y hoy, el homicidio selectivo permanece bajo distintas circunstancias, actores e intereses, cuyos hechos violentos son comunes en los territorios rurales y en los centros urbanos (Camacho, 2014), con otras categorías analíticas sobre violencia urbana, conflicto, actores, formas de acción (Camacho & Guzmán, 1997).

El homicidio selectivo se diferencia de la violencia que posee fines políticos o económicos, pues la agresión va dirigida a individuos que portan una identidad social estigmatizada en la sociedad, como delincuentes comunes, miembros de pandillas juveniles, consumidores y expendedores de droga ilícitas, cabecillas de bandas delincuenciales reconocidas; además, la acción violenta la ejercen grupos organizados armados y sicarios, quienes en el hecho violento pueden realizar más de un homicidio y masacres (Montoya, 2004). También la selectividad está unida a la identidad social de la víctima, como líderes sociales, o si son parte de un grupo armado, excombatientes, integrantes de bandas delincuenciales, testigos de hechos violentos, lo que señala el entramado de la conflictividad de dimensiones económicas, políticas y sociales.

Frente a la ineficacia del Estado1 para ejercer control sobre el conflicto y las expresiones de la violencia —y parcialmente en la aplicación de la justicia, en especial en la impunidad del crimen—, se encuentran formas de ejercer dicho control (Tilly, 2007) y suplir la seguridad ciudadana que debería ofrecer el Estado cuando existe el riesgo de perder la vida constantemente. Es decir, algunas personas generan acciones de carácter privado, que hace uso de la violencia para frenar la delincuencia común, las acciones de pandillas, entremezclando diversos actores armados que despliegan su poder de coacción.

Los hechos de violencia y, especialmente, el homicidio selectivo se expresan en la dinámica de los actores que ocupan el territorio, por consiguiente, están imbricados en el territorio y con el sujeto que agencia la territorialidad (Oslender, 2008). En esta perspectiva teórica se desarrolla la noción de territorialidades superpuestas, para analizar fuentes de autoridad que crean nuevas soberanías y subjetividades que se cruzan con las predispuestas institucionalmente. Sobre ello se ha dicho en particular que existe en Colombia una soberanía asediada (Pizarro Leongómez, 2004), y otras que sostienen la persistencia de una fragmentación en las instituciones (Bushnell, 1993; Pécaut, 2003; Safford & Palacios, 2002).

En el territorio se crean soberanías de los diversos grupos armados y, con una racionalización en las acciones, imponen autoridad en sus formas del “ejercicio jurídico”, espontáneas, poco permanentes e inestables en el tiempo (Salazar & Castillo, 2001). Corresponden a la desarticulación de la convivencia urbana unida a formas de control por fuera de lo institucional (Coronado, 2016). La expresión de la violencia que se manifiesta en relación con organizaciones delincuenciales y del narcotráfico se hace evidente en las ciudades principales de Colombia (Escobedo, 2013, p. 105).

La expresión de las diferentes modalidades de violencia lleva a cuestionar el rol del Estado, el control de la criminalidad y en la administración de justicia. En este, el monopolio de la coacción física es el punto de partida para el ejercicio de las formas de control de la sociedad y de la violencia (Weber, 1977). El Estado al constituirse como institución se convierte en regulador de las relaciones sociales. Norbert Elias (1989) desarrolla este aspecto al mostrar cómo en el proceso de civilización se llega a la superación de la violencia mediante la transformación de la agresividad a través del control social.

De acuerdo con lo anterior, Buenaventura es un tipo de sociedad periférica, con una fluida y conflictiva relación de la vida rural-urbana, en medio de un déficit de modernidad impuesta de manera autoritaria y también ineficaz del Estado y actores determinantes. De esta forma, se tiene un territorio en el que las relaciones sociales hacen parte de un tejido abrumado por el conflicto armado y la criminalidad organizada, lo que ha llevado a la población a manifestar su descontento y a hacer reclamos ante el Estado desde las acciones colectivas. No obstante, la sociedad no es solamente víctima del ejercicio de los distintos actores armados ilegales, también puede ser partícipe del entramado de ilegalidad, merced a los difusos límites entre lo legal e ilegal, en busca del reconocimiento estatal y la legitimidad de prácticas que desbordan la norma (Tilly, citado por Guzmán, 2010).

Consideraciones del contexto socioeconómico y político de Buenaventura

Buenaventura hace parte del departamento del Valle del Cauca y del litoral Pacífico; su ubicación geográfica se hace importante por ser puerto del océano Pacífico, por su ecosistema de bosque tropical húmedo, por poseer acceso a las demás poblaciones sobre el litoral Pacífico del Chocó sur, Cauca y Nariño, además de por su actividad portuaria, que conecta con Asia y el resto del continente americano (sur, centro y norte), por lo tanto, es relevante para la economía del departamento y de la nación.

De otra parte, Buenaventura posee una potencialidad por su biodiversidad y riqueza étnica y cultural. Según el censo de población de 2018, de la población total, el 85 % pertenece a comunidades afrocolombianas; el 2 %, a indígenas; y un 13 %, a comunidad mestiza (dnp & dane, 2020), tendencia que se ha mantenido en el tiempo. Diversos autores coinciden en afirmar que estuvo pensada desde sus inicios para facilitar la economía global neoliberal, que condujera a unir la exportación e importación de mercancías, dado que su localización marítima fluvial permite realizar estas actividades, ayudando a mantener una estabilidad económica para la nación colombiana. Según el Conpes 3476 de 2007 (citado en López & Galván, 2018), la ciudad puerto tiene el mayor recaudo de aduana anual, ya que este puerto es el más importante, pues por allí ingresa la mayor parte de las importaciones, equivalentes al 28 % para ese tiempo.

Buenaventura limita con varios departamentos y municipios, como Chocó, Cauca, Calima, Dagua, Cali y Jamundí, y con el océano Pacífico. La zona urbana de este territorio cuenta con el 0,35 % de extensión y está conformada administrativamente por 12 comunas y 169 barrios, con 1199 juntas de acción comunal; la zona rural comprende el 99,64 % del territorio, con 268 veredas, está dividida en 19 corregimientos (Cámara de Comercio Buenaventura, 2013, citada por López & Galván, en Guzmán, 2018).

Así mismo, a partir de la aprobación de la Ley 1617 del 5 de febrero de 2013, por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales, se llama Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, que le brinda la facilidad de contar con instrumentos y recursos que le permitan cumplir funciones especiales y prestar servicios para el desarrollo integral de sus habitantes (López & Galván, 2018, p. 522). Actualmente, posee el 77 % de población en el área urbana y el 23 % en la rural (dane, 2020).

Ahora bien, Buenaventura también sufre pobreza extrema, exclusión social y discriminación étnico-racial. Esto conlleva la migración hacia otras ciudades del país; la prestación de los servicios públicos es insuficiente y de baja calidad; además, la tasa de desempleo es del 26 %, superior al promedio nacional, que fue del 11,7 % en 2022; por si fuera poco, la informalidad es del 78,08 % (dane, 2023).

Un aspecto importante del distrito especial de Buenaventura es la relación con las élites económicas del Valle y del centro del país, con primacía en el crecimiento de la actividad portuaria a espaldas del desarrollo integral y sostenible de su población. Es una ciudad puerto con dependencia del centro de país y del departamento para la inversión de los recursos, con una autonomía relativa en la gestión local, con baja gobernabilidad por ineficiencia administrativa, clientelismo y corrupción, que afecta la eficiencia en la gestión pública local.

Sobre las categorías analíticas en el estudio de la violencia

Las principales categorías se centran en la teoría del conflicto y a partir de los estudios de violencia, conflicto social y político.

La noción de escenario es tomada del trabajo de Camacho y Guzmán (1997), se distinguen varias dimensiones y algunas se traslapan, en el ámbito económico, político y sociocultural en que ocurre el hecho violento. Por su parte, tenemos los actores: actores victimarios: banda delincuencial, grupo paramilitar, fuerzas militares del Estado (Ejército, fuerza aérea, fuerza marítima, miembros de la Policía), grupo guerrillero (farc, eln, disidencias farc), grupo paramilitar (La Empresa, bacrim, La Local, Usuga, Los Urabeños, estos son parte de las mutaciones y son los grupos existentes en el período estudiado, el sicario).

Actores víctimas: ciudadano sin identificar, líder social, miembro de grupo guerrillero, paramilitar, banda delincuencial, sicario, mujer, comunidad lgtbi, indígena, grupo afrodescendiente, sindicalista, miembro de partido o movimiento político, defensor de derechos humanos, docente, exguerrillero, exparamilitar, periodista, comerciante, estudiante, obrero, campesino.

Otro de los conceptos centrales en este estudio es la forma de hecho de violento: número de victimarios, uso y tipo de arma, uso y tipo de vehículo, lugar de los hechos, una o hasta tres víctimas, casos de crimen atroz como descuartizar la víctima. Intereses: referidos a las motivaciones colectivas o individuales que fundamentan la realización de un hecho violento por parte de los victimarios. Estos últimos están en relación con el Estado, poder, control social en diálogo con el conflicto y correlación con los actores del conflicto armado, la economía ilegal y el crimen organizado, que tipifican este tipo de violencia, los cuales hacen complejo develarla, ya que las fuentes no ofrecen información suficiente.

Antecedentes al considerar la violencia en Buenaventura

En esta investigación se hallaron varios estudios relevantes en Colombia y en las regiones. Se destacan, en primer lugar, dos estudios esenciales sobre Buenaventura. El primero de ellos es el trabajo titulado Buenaventura: un puerto sin comunidad (2014) del Centro Nacional de Memoria Histórica. El segundo se trata del estudio Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo xx y principios del siglo xxi.

En el texto Buenaventura: un puerto sin comunidad, se señalan dos períodos significativos en el incremento de la violencia e intensificación del conflicto armado en Buenaventura; los períodos con mayor violencia se centran entre 2000 y 2004, con mutaciones en las formas de violencia después de la desmovilización paramilitar. En este momento, aparece un tipo de violencia selectiva y crimen atroz como las casas de pique (cnmh, 2015, p. 325).

Las formas de violencia están relacionadas con el comercio de drogas ilícitas y el tráfico de armas; un factor que contribuye a su manifestación es su ubicación y caracterización geográfica, al mismo tiempo que la disputa por el control territorial con manejo de rutas de estas actividades. Entre los grupos armados vinculados se tiene a paramilitares (Bloque Calima, Los Urabeños, La Empresa, las bacrim, Los Rastrojos, entre otros), además de grupos guerrilleros, especialmente las farc y el eln.

El otro estudio importante es Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo xx y comienzos del siglo xxi (2018). En el capítulo sobre Buenaventura, López y Galván hablan de tres escenarios relevantes en Buenaventura durante el período 1990-2015: el escenario de violencia pública; la violencia política; y la delincuencia común organizada y los nuevos grupos armados (exparamilitares, exguerrilleros, bandas delincuenciales y ligadas a crimen organizado) por la disputa o el control del territorio de grupos ilegales.

La acción de los paramilitares marca una fragmentación del uso territorial, puesto que su estrategia militar era crear terror con acciones violentas como asesinatos selectivos, masacres, desaparición forzada, crímenes atroces (descuartizamiento de cuerpos), reclutamiento forzado, abuso sexual y amenazas permanentes a población civil de los barrios y zonas rurales (López & Galván, 2018, p. 556).

Entonces, dado que son recurrentes en el espacio urbano las diversas formas de violencia y sostenidas en el tiempo, se consideraron líneas analíticas desarrolladas por Sventan Todorov (2004) en su texto Frente al límite y de los trabajos de Christian Gerlach (2015) en Sociedades extremadamente violentas.

El primero, Todorov, señala varios elementos o mecanismos de expresión de la violencia desde el victimario en el contexto de guerra, a partir del Ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos es la despersonalización que niega la humanidad y reconocimiento del otro, en la que pasa a ser instrumentalizado tras el interés de la organización a la que se pertenece (Ejército nazi e ideología fascista).

La despersonalización se obtiene también mediante adoctrinamiento ideológico: culto a la dureza y denigración sistemática de la piedad. El otro mecanismo es la fragmentación, que se refiere a los actos de benevolencia con alguna víctima en medio del crimen colectivo (Todorov, 2004, p. 170). El autor indica que en la práctica castrense se afirma que el fin justifica los medios, también la obediencia y la autoridad. Estos elementos hacen parte del eslabón de la cadena de hechos violentos y son vistos como un problema puramente técnico (Todorov, 2004, p. 184).

De otra parte, el aporte de Gerlach (2015), en Sociedades extremadamente violentas, evidencia la transformación perversa de la relación jerárquica en relaciones de poder que imponen los grupos armados. La violencia se banaliza y es colectiva, presentándose zonas en que las contraguerrillas atacan sin distinción a los ciudadanos, se dispara a toda persona no autorizada y devastan zonas económicamente periféricas, como el caso de Argelia.

Otra investigación es Intersticios de las violencias legales e ilegales: violencias homicidas y economías ilegales como desafíos para la paz territorial de Martínez (2019), en la cual la parainstitucionalidad vincula a la élite política y económica que privilegia el lucro propio ante el interés colectivo, es decir, las estructuras criminales están ligadas a los agentes sociales e institucionales que difícilmente la justicia y la Policía pueden frenar en el departamento de Risaralda (Martínez, 2019, p. 45).

Así, entre otras investigaciones significativas, se tiene “Violencia urbana, conflicto y crimen en Medellín: revisión de publicaciones académicas al respecto” (Dávila, 2016), que realza los elementos comunes entre las ciudades como Medellín, Cali y Buenaventura: el homicidio ha crecido considerablemente desde 1990; asocia en los estudios la interrelación entre las modalidades de violencia, sin llegar a ser explicativas; las relaciones entre condiciones sociales de pobreza y segregación social con hechos de violencia; y desdibuja la relación causal entre pobreza y violencia. Los estudios de violencia carecen de explicaciones más profundas y estructurales sobre la intensificación y continuidad de las formas de violencia (Dávila, 2016, p. 118).

También se cuenta con la investigación “Trayectorias de violencia homicida y desempeño estatal en Colombia” (Norza et al., 2020), en la que los autores coinciden en la precariedad del Estado y las diferencias de su accionar en las regiones, con sus trayectorias históricas particulares que poseen un rol diferenciado. Se presenta el deterioro de las zonas del narcotráfico que son estratégicas con el déficit del Estado; también hay vacíos en el control de la producción y comercialización, que luego nuevos actores van suplir, entonces surgen disputas territoriales, transformaciones en las redes establecidas y con ello se origina un incremento de las tasas de homicidio en determinadas zonas del país con trayectoria en la conflictividad (Norza et al., 2020, p. 115).

Elementos de la metodología

La metodología desarrollada es descriptiva e interpretativa con análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Mediante el procesamiento de las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, se ha agregado la información para el período 2000-2015 sobre homicidio selectivo y ha sido comparada con otras formas de violencia, como las bases de masacres, desapariciones, y confrontado con los datos en Buenaventura y el resto de la nación.

El trabajo de tipo documental se realizó a partir de fuentes de prensa, revisando para el período 2000-2015 los periódicos El Tiempo, El País, la revista Semana (de circulación nacional) y también el periódico local El Puerto, desde las que se creó una base de datos. También se ilustra con la prensa digital KienyKe, por presentar testimonios de victimarios. A partir de la construcción de bases de datos del trabajo con la prensa, se hizo un análisis y se comparó con otros estudios relacionados con el objeto de esta investigación.

El análisis de prensa fue uno de los instrumentos diseñados para investigar con fuentes primarias. Para este fin se usaron las siguientes variables: lugar de los hechos, identidad social del victimario y de la víctima, uso de vehículos, escenarios, tipo de arma, posible interés en hecho violento, estas están derivadas de las categorías de análisis. Esta base se toma de los periódicos El Tiempo, El País y El Puerto.

Análisis de resultados

Homicidio selectivo en Buenaventura por año, sexo e identidad de las víctimas

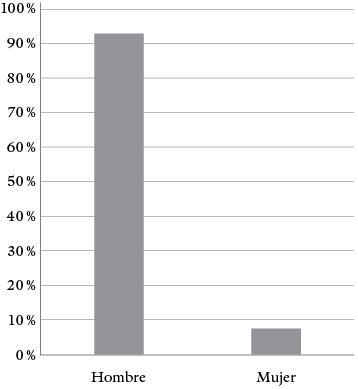

Al examinar la manifestación de una forma de violencia como es el homicidio selectivo en Buenaventura entre 2000 y 2015, el primer rasgo que sobresale es que en la distribución por sexo la mayoría de los hechos (el registro total es de 1226) la víctima es hombre, el 87 % del total de los casos registrados, y en menor proporción son mujeres, representando un 9 %, y los casos en los cuales no se pudo identificar el género son un 4 %, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Distribución por género de las víctimas de homicidio selectivo en Buenaventura 2000-2015

Fuente: elaboración de los autores apoyados en la base de datos cnmh homicidio selectivo para Buenaventura (2021).

Al relacionar el número de víctimas de esta modalidad de violencia, se encuentra, en primer lugar, que en 776 casos de los quince años de estudio se desconoce la identidad social de la víctima o un rasgo que la reconozca, dentro de un total de 1226, el resto se distribuye en 334 víctimas que poseen algún tipo de liderazgo de base social, como líder campesino, indígena, afrodescendiente, estudiantes, organización de mujeres, sindicalista, ambientalista, comunitario; 69 casos son trabajadores formales e informales, como comerciantes, vendedores ambulantes, pescadores, asalariados de distintas actividades económicas; 14 víctimas son funcionarios o exfuncionarios públicos, como alcaldes, concejales; 9 casos son guerrilleros activos o excombatientes; y solo una víctima fue identificada como delincuencia común.

Esto denota que el homicidio selectivo no va dirigido solamente hacia población que se vincule directamente con grupos armados ni con la delincuencia común. Está más centrado en líderes de base social y personas que tienen una actividad económica formal o informal, y muestra una tendencia a fragmentar tejido social, de una parte, y, de la otra, está ligada a ajustes de cuentas por interés económico, no hay una evidencia clara en términos de una relación de motivaciones políticas (ver figura 2).

Figura 2. Número de las víctimas por su identidad social

Los datos sin información corresponden al 63 %. Esta gráfica se construyó con los datos que sí tenían identidad de la víctima.

Fuente: elaboración de los autores apoyados en la base de datos cnmh homicidio selectivo para Buenaventura (2021).

Ahora bien, cuando se examina la información de prensa, al revisar los hechos de violencia, específicamente de homicidio selectivo, se trata de definir el escenario de dichos actos: entre los casos con más datos se encuentra que predominan los homicidios identificados como vendetta entre grupos del crimen organizado y delincuencia común; en segundo lugar, aparecen los ajustes de cuenta, los cuales se vinculan más con relación a narcotráfico y delincuencia. Aunque en ajustes de cuenta, se difuminan los intereses y el escenario en sí mismo.

Aparece también el escenario político, que está asociado con la pertenencia a un grupo armado o con haber sido parte de uno de ellos (guerrillas, paramilitares o fuerzas armadas); igualmente, ser sindicalista, líder social reconocido en la localidad o funcionario activo o no del Estado. En la descripción más adelante, se puede observar la distribución de homicidios selectivos por escenarios (figura 7).

Homicidio selectivo con otras formas de violencia en Buenaventura comparado con la nación 2000-2015

Consideramos que en Buenaventura en el período 2000-2015 hay una transformación en las formas de la violencia articuladas a un cambio en la organización y distribución territorial de los actores. Al comienzo del período hay una intensificación de las distintas modalidades, pero esto se ve alterado después de los años 2005-2006 con la desmovilización y reconfiguración de los paramilitares, y la transformación de acciones.

Una observación de la figura 3 de comparaciones de modalidad de violencia (homicidio selectivo, desaparición y masacres) en Buenaventura entre 2000 y 2015 nos puede dejar algunos resultados de hallazgos clave:

En el período 2000-2005 se concentran los hechos de masacres ocurridos en el período 2000-2015. Para el período 2005-2015 no se registran masacres. Los homicidios selectivos y desaparecidos tienen una distribución en el período más semejante: los homicidios tienden a crecer en 2000-2004, entre 2004 y 2007 hay una permanencia de la ocurrencia de los homicidios selectivos, empezando a caer lentamente hasta 2015; el comportamiento de las desapariciones comienza en el año 2000 con una cifra considerable, en ese año sucedió el 13 % de los eventos de desaparición registrados en el período 2000-2015, cifra que es casi constante en la distribución hasta 2006, cuando se empieza a ver un descenso lento de los eventos hasta el año 2015.

Parece haber una diferenciación de los casos entre los períodos 2000-2007, cuando la intensidad de los hechos de homicidio, desapariciones y, sobre todo, masacres sube, y 2008-2015, en que la frecuencia de los eventos se reduce de manera general, respecto a la distribución de los eventos en el período 2000-2015, ligado a la misma dinámica del conflicto armado, el crimen organizado y la delincuencia común, que ejercen coacción por el uso de violencia armada.

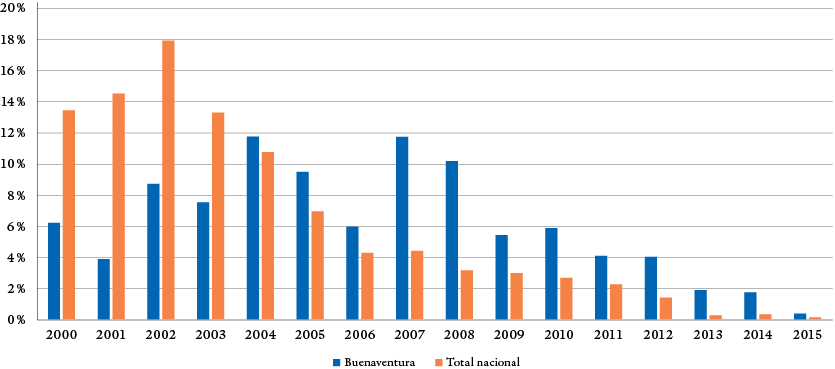

Si observamos la figura de las tasas de eventos violentos en Buenaventura en el período 2000-2015 por cada 100 casos observados en el país, tendríamos una perspectiva comparada de los eventos con la dinámica nacional total; vale la pena mirar las especificidades:

1.Para 2007 estas tasas se han doblado: 4 de cada 100 desapariciones que fueron registradas para Colombia ocurrieron en Buenaventura, y lo mismo el 3,5 % de los homicidios selectivos. Para esa fecha, la modalidad de masacre no aparece en los registros.

2.Desde el año 2007 hasta 2013 la tasa de desapariciones de Buenaventura por cada 100 casos de desapariciones registradas en el total nacional se dobla, pasando casi a 8 eventos de masacre por cada 100 registrados en el país, lo que es muy alto en relación con otras ciudades nacionales.

3.Definitivamente el período 2000-2007 es el que presenta las tasas más altas de masacres de Buenaventura para el período 2000-2015. Pico importante en 2003: de cada 100 masacres en Colombia, 5 ocurrieron en Buenaventura.

4.Los valores para homicidio selectivo y desapariciones se mantienen por debajo de 2 casos de cada 100 nacionales en el período 2000-2005, siendo el período 2000-2008 cuando sucede con mayor frecuencia el homicidio selectivo; su descenso inicia en 2009 y adquiere un incremento en 2014 y 2015 cuando aparecen las casas de pique como forma de crimen atroz altamente selectivo. En cuanto a las desapariciones, el período de mayor frecuencia está entre 2004 y 2008, y es la modalidad de violencia más alta después de 2009, con un fuerte descenso en 2014.

La comparación entre estas tres modalidades de violencia (homicidio selectivo, masacres y desapariciones) corrobora la correspondencia con la tendencia nacional, cuyo período de mayor prevalencia de estas formas de violencia fue entre 2000 y 2007, especialmente en las localidades con fuerte expresión de conflicto armado, una época caracterizada por la intensificación y la ampliación de conflicto (ver figura 3).

Figura 3. Comparación en la modalidad de violencia Buenaventura 2000-2015

Fuente: elaboración de los autores apoyados en la base de datos cnmh homicidio selectivo (2021).

Posteriormente, con la desmovilización paramilitar en 2007 y la implementación de la Ley de Justicia y Paz, varía la manifestación de la violencia y la reconfiguración de grupos armados relacionados con el paramilitarismo; estos mutan a nuevos grupos con presencia en diversos territorios. A Buenaventura llegan grupos como Los Urabeños, Usuga, bacrim, y surgen otros grupos armados locales como La Empresa, La Local, y otros nacen posteriormente; además de la acción de grupos guerrilleros pertenecientes a las farc y el eln, los cuales disminuyen la presión con menores acciones bélicas en los territorios ocupados durante el período de diálogos en el proceso de paz con el Estado.

Sin embargo, cuando se observan las modalidades para el total de la nación, evidentemente hay una mayor intensidad de las acciones violentas en el total del país, y baja para el período subsiguiente (2008-2015), como se ilustra en la figura 4.

Figura 4. Hechos de homicidio selectivo en Buenaventura versus hechos nacionales 2000-2015

Fuente: elaboración de los autores apoyados en la base de datos cnmh homicidio selectivo (2021).

A pesar de la reducción de las acciones de desapariciones y homicidios selectivos, los casos comienzan a significar niveles más altos comparados con el total nacional. Se aminoran las distintas modalidades de violencia, especialmente masacres, pero el descenso de los hechos no significa un proceso semejante para Buenaventura, por el contrario, aumentó, de manera relativa al total nacional, el número de los homicidios selectivos y las desapariciones.

Al examinar la distribución porcentual de los desaparecidos en Buenaventura con el total nacional, se comprueba que esta ciudad tiene una tasa muy alta con relación al tamaño de la población; se corrobora con la concentración de conflictividad desde distintos escenarios de violencia, principalmente por el conflicto armado y la economía en torno al comercio ilícito. Los años de mayor número de casos están entre 2005 y 2008, en contraste con el total nacional, que se presentó entre 2000 y 2005 (figura 5), al ser la época de mayor intensidad de conflicto armado en Colombia y dentro de los dos períodos del gobierno de Álvaro Uribe.

Figura 5. Desaparecidos en Buenaventura en comparación

con la nación entre 2000 y 2015

Fuente: elaboración de los autores apoyados en las bases de datos cnmh (2021).

Entonces, al comparar los hechos de violencia tipificados como masacres en Buenaventura y el total nacional (figura 6), se halla frecuencia entre 2000 y 2005, siendo muy alta para Buenaventura, superando el total nacional en 2003, período en que se presenta la disputa por el control territorial entre el Bloque Calima del paramilitarismo, las guerrillas de las farc y el eln.

Figura 6. Masacres en Buenaventura en comparación con la nación entre 2000 y 2015

Fuente: elaboración de los autores apoyados en las bases de datos cnmh (2021).

Según esto, hay un entrelazamiento en las modalidades de violencia en Buenaventura bajo el contexto del conflicto armado, la incidencia del narcotráfico, la delincuencia común y, además, la administración distrital con baja efectividad en la gestión y permeada por el clientelismo integrado al poder local y regional, aparte de la insuficiencia frente al control del delito desde las entidades del Estado.

De otro lado, la selectividad de las víctimas con las identidades sociales como líderes sociales, miembros de organizaciones sociales, funcionarios públicos, descritas anteriormente, se convierten en adversarios de los grupos armados, cuya lógica instrumental en sus acciones se orienta según el interés del poder económico o armado en la ciudad. También están los asalariados, comerciantes, pequeños trabajadores informales como parte de los ajustes de cuenta del crimen organizado o como testigos de otros crímenes. Finalmente, los hechos ligados directamente con la delincuencia común y sus ajustes internos.

Otros elementos descriptivos del homicidio selectivo en Buenaventura

A partir de la base de datos de información de prensa (construida y descrita en la metodología), se reporta que en la parte urbana los hechos de homicidio selectivo ocurren con mayor prevalencia en las comunas 12, 10 y 2, seguidos de las comunas 3, 7 y 5, en los 38 casos registrados en prensa. La mayor prevalencia de dichos eventos se concentra en los barrios como Juan XXIII, Moro Yusty, Las Palmas, San Luis, Viento Libre, La Playita, Lleras, Bellavista, Alfonso López Pumarejo, Kennedy, en la zona urbana. En el área rural, principalmente en los corregimientos de Córdoba, Alto Potedó y Zaragoza.

Conforme con la base de datos de información de prensa, la distribución de los hechos violentos tipificados como homicidio selectivo se concentra en la comuna 1 y con una repartición similar de casos en las comunas 2, 3, 4, 5, 10, 12 y zona rural (tabla 1); a pesar de la limitación del subregistro a partir de datos de prensa, muestran una tendencia espacial de la distribución de esta forma de violencia en casi todas las comunas de la ciudad, sin embargo, hay concentración en las comunas donde están localizados los barrios de los esteros, además de los barrios nuevos con población migrante de otras zonas del litoral Pacífico, con rasgos de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Tabla 1. Ubicación de homicidios selectivos en Buenaventura entre 2000 y 2015

|

Localización |

Frecuencia |

Porcentaje (%) |

|

Comuna 1 |

5 |

13,2 |

|

Comuna 2 |

4 |

10,5 |

|

Comuna 3 |

4 |

10,5 |

|

Comuna 4 |

4 |

10,5 |

|

Comuna 5 |

4 |

10,5 |

|

Comuna 7 |

2 |

5,2 |

|

Comuna 8 |

1 |

2,6 |

|

Comuna 10 |

3 |

7,9 |

|

Comuna 11 |

1 |

2,6 |

|

Comuna 12 |

4 |

10,5 |

|

Zona rural |

4 |

10,5 |

|

Sin información |

2 |

5,2 |

|

Total |

38 |

100 |

Fuente: elaboración de los autores a partir de la base de datos de prensa (El Tiempo, El País y El Puerto, 2021).

Otro aspecto importante que permitió el rastreo de prensa es la determinación del escenario dentro de esta modalidad de violencia, que ayuda a ver la proximidad con otras formas de violencia y los posibles intereses en selectividad de las víctimas (figura 7). Si bien hay un 28,9 % de los casos registrados sin identificar el escenario, se aprecia que los demás hechos se distribuyen casi equitativamente en un escenario de ajuste de cuentas entre grupos armados (guerrillas, paramilitares, crimen organizado), con el 18,4 %; vendettas, especialmente entre grupos de crimen organizado y delincuencia común, que representan el 15,8 %; por estigma social o intolerancia, que corresponde al 15,8 % de los casos; y, finalmente, los hechos dentro del escenario político suman el 21,1 %, como se observa en la figura 7, lo que corrobora la interrelación de intereses y actores.

Figura 7. Distribución de homicidios selectivos por escenarios en Buenaventura entre 2000 y 2015

Fuente: elaboración de los autores a partir de la base de datos de prensa (El Tiempo, El País y El Puerto, 2021).

Estos datos se corresponden cuando se trata de establecer la identidad de los victimarios. En dicho rastreo se devela que predominan quienes son pertenecientes a un grupo guerrillero, exguerrilleros, paramilitares y exparamilitares, como parte de organizaciones ligadas al narcotráfico, banda delincuencial; también están los casos cuando se encuentran en calidad de cónyuge (como los de feminicidio), sin embargo, es importante destacar que en el 68,4 % de estos no se tiene información sobre la identidad del victimario.

Así, respecto a la identidad de la víctima, se encuentran líderes sociales, exguerrilleros, exparamilitares, periodistas, comerciantes, obreros, sindicalistas, docentes, abogados, amas de casas, campesinos, y sin identificación, un 42,1 %, lo que denota similitud con los datos del cnmh.

Existe una correlación en el escenario, en tanto se relaciona la identidad de víctima y victimario, pues, para el 84,2 % de los casos, los intereses aparecen muy difusos a través de rastreo documental de prensa local y regional.

En cuanto a la forma de los hechos, se vislumbra que la mayoría de las víctimas son hombres, que representan el 84,2 % de los casos, y el resto 15,8 % son mujeres. Para realizar la acción violenta, se utiliza predominantemente arma de fuego (84,2 %) y arma blanca (15,8 %). Se usan vehículos como motocicletas (10,5 %), en la mayoría de los casos, carros (28,9 %), lanchas (2,6 %), y sin vehículo (21,1 %). El 89,5 % de los casos se tipifican como asesinatos y oscilan de 1 a 3 personas que pierden la vida violentamente; el resto, el 10,5 %, se caracteriza como feminicidio.

Se demuestra que esta modalidad de violencia expresa en la selectividad de la víctima una fuerte racionalidad en el hecho, pues se cuenta con recursos (tales como vehículos y armas); se corrobora que en la mayoría de los casos hay un grupo organizado ligado a los actores sociales del conflicto armado, a la economía ilegal por comercio de estupefacientes y a la delincuencia común, en los que hay intereses relacionados con un control territorial y dominio entre estos grupos, con enfrentamiento y ajustes de cuentas entre sí, como se dijo anteriormente.

No obstante, hay un escenario en el que la dimensión política aparece como la determinante del hecho, se trata de las víctimas identificadas como líderes sociales, campesinos, periodistas, sindicalistas, miembros de partidos políticos, funcionarios o exfuncionarios públicos, miembros de organizaciones sociales, lo que señala la alta selectividad y de cuyo(s) victimario(s) no se conoce claramente su identidad ni pertenencia a un grupo.

La continuidad de la violencia urbana, especialmente en la modalidad de homicidio selectivo, acentúa la violación de los derechos humanos en Buenaventura de manera fuerte y también lleva a frenar la democracia y la convivencia pacífica.

Algunas reflexiones sobre las ‘casas de pique’

A partir de las bases de datos del cnmh y de la base documental de prensa construida, difícilmente se pudieron tipificar los hechos de homicidio selectivo que se han conocido como ‘casas de pique’. Estos actos de violencia se caracterizan por la selectividad de las víctimas y, además, se definen como un tipo de crimen atroz, por la forma del hecho, un asesinato con desmembramiento del cuerpo. Tales eventos suceden en casas abandonadas (o invadidas, generando situaciones de desplazamiento a las familias moradoras); usualmente son casas construidas sobre los esteros, en donde una vez cometido el acto, los cuerpos son arrojados al mar para ser desaparecidos y no dejar evidencias. También hay casos en que el cuerpo o partes de cuerpo de la víctima son dejadas en otro lugar diferente adonde se ejecutó el homicidio.

Esta forma de violencia selectiva y atroz da cuenta de un modo de generar terror por parte de los victimarios, a quienes los habitantes reconocen, pero por la misma coacción que ejercen no se realizan denuncias, pueden hacer parte de los grupos armados del crimen organizado, cuyos intereses también se diluyen, dado que se requiere adentrarse en los casos.

A partir de estos hechos se ejerce terror en la población de Buenaventura por vía de esta forma de violencia, pues permite mantener, por el miedo generalizado, el control de los grupos con poder, en que se traslapan intereses económicos y modos de ajusticiamiento privado. Por lo tanto, desde una lógica violenta e ilegal se ejerce un poder de los grupos, produciendo mayor fragmentación social, desplazamiento, despojo y pocas posibilidades de transformaciones socioeconómicas, principalmente en las zonas urbanas más vulnerables.

Los actos violentos en las casas de pique están esencialmente vinculados a victimarios que pertenecen a grupos armados ilegales locales, que hacen parte de las mutaciones del paramilitarismo en la región, lo que lleva a que surjan nuevos grupos locales, como La Empresa, La Local, bacrim, como se observa en el siguiente relato:

La primera vez que Ramón participó en el descuartizamiento a una persona fue a un joven de su misma edad. El pecado de la víctima fue cruzar una frontera invisible y no tener excusa alguna para haberlo hecho. Fue culpado de ser un espía o parte de “La Empresa”. Hay algo que Ramón nunca podrá olvidar y son los gritos de sus víctimas. Llora cuando recuerda que mató y ayudó a matar a decenas de hombres y mujeres durante los casi tres años que hizo parte de “Los Urabeños” (KienyKe, 2015).

Se manifiesta la forma cruel de esta violencia y la expresión de terror en que el victimario respecto a su víctima exterioriza la despersonalización (Todorov, 2004), articuladas a la ostentación de jerarquías y poder en el área urbana de Buenaventura (Gerlach, 2015). A continuación, el siguiente relato describe un hecho violento con efecto de dominio por vía del terror:

A ese joven que asesinaron lo llevaron para una casa en bajamar, es decir, las construidas sobre el lecho del agua, en la Comuna Cinco. Ramón fue elegido con dos compañeros más para cometer el asesinato. “Uno no puede hacer eso en sano juicio. Sabía que me tocaba y para poder hacerlo me drogué mucho”, comenta al mismo tiempo que esconde la mirada, baja la cabeza y seca una lágrima. Empezaron por quitarle los dedos. El trabajo de Ramón fue quitarle la mano izquierda. En una mesa de madera, recuerda él, había un hacha, dos machetes y un par de cuchillos. Escogió el hacha. Para que la mano cayera al suelo tuvo que golpear con su arma unas cuatro veces la extremidad de ese joven que no paraba de suplicar a gritos que lo mataran. Ramón hizo su trabajo, soltó el hacha y se fue para una habitación contigua. No soportó ver la sangre. Había cumplido con lo ordenado. Sus cómplices terminaron la tarea. El cuerpo despedazado del joven asesinado fue embalado en varias bolsas que terminaron de llenar con piedras para que se hundieran más fácilmente en el mar (KienyKe, 2015).

El crimen atroz dado en la ciudad puerto, además de los elementos dichos anteriormente, atenta contra la población afrodescendiente en Buenaventura y está ligado a otros delitos como el despojo, la extorsión y la amenaza, y las entidades del Estado encargadas de la seguridad, como la Policía, e incluso el Ejército, con fuerte presencia, no son efectivas ni acordes con las funciones para las que han sido creadas, e igualmente las investigaciones judiciales se quedan cortas, y con alta impunidad.

Conclusiones

En Buenaventura, entre 2000 y 2015, la expresión de distintas formas de violencia de carácter urbano —y que se extienden a lo rural— integra la incidencia del conflicto armado y la presencia de los grupos armados —como son las guerrillas, los paramilitares y sus derivaciones con sus mutaciones— con las formas de actuar en el territorio. A esto se anuda la presencia y poca efectividad de control de las fuerzas armadas durante el período estudiado, caracterizado por la confrontación armada en la disputa del dominio de unos sobre los otros en el territorio.

Otra manifestación de conflictividad está ligada con actividades ilícitas y delitos conexos, que enmarcan la consistencia de una economía ilegal, asociada al comercio de ilícitos, las rutas de salida hacia el mar, el tráfico de armas, y junto a ello, la extorsión, las amenazas, el despojo de viviendas y propiedad rural, el robo y atraco común, es decir, se interconectan el crimen organizado y la delincuencia común, que configuran la acción violenta con alta selectividad de las víctimas.

La selectividad de esta manera de violencia también está dada por intereses de carácter político, más allá del impacto del conflicto armado y las interrelaciones que se tejen en los hechos de violencia hacia el conjunto de la población. Estos tienen que ver con la pertenencia y participación a partidos o movimientos sociales, no dominantes; podríamos decir, alternos a quienes han estado en el poder tanto nacional, regional y local, de una parte; y, de otra parte, estarían los liderazgos sociales que hacen parte de organizaciones, movimientos sociales o modos de protesta social de carácter ambientalista, étnica, trabajadora, campesina, de género, enfrentados a formas de poder y sobre los cuales se ejerce violencia.

En muchos de los casos los victimarios son grupos armados y sus mutaciones. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no se cuenta con información suficiente respecto a su identidad. No obstante, el poder se ejerce desde la coacción armada, con una violencia que frena procesos sociales, impone terror y crea un continuo del poder entre la ilegalidad y las alianzas locales que inciden en lo político y en la vida económica de todos los habitantes.

En el territorio se instauran formas de poder no institucionalizadas, es decir, en el margen de la legalidad, que ejercen control coactivo y por vía de violencia armada, racionalizada y con recursos económicos y logísticos de los grupos armados; además de la banalización del conflicto armado, los distintos victimarios presentan fragmentación (Todorov, 2004) entre los hechos homicidas y su atrocidad, y conjuntamente permanecen en modos de convivencia e integración con el entorno comunitario en Buenaventura. Más aún cuando, en términos de justicia, hay una impunidad acumulada frente a los distintos actos de violencia (homicidios selectivos, masacres, desapariciones y otras formas).

Buenaventura, entre 2000 y 2015, es una de las cinco ciudades más violentas de Colombia, dado que se entrelazan diversas formas de violencia, actores sociales e intereses de orden económico, político, articulados con los modos de poder difuminados en lo local y determinados por la ubicación geográfica, la actividad portuaria, la selva tropical húmeda, junto a la exclusión y segregación étnico-social y la violación de los derechos humanos. Se destaca que perviven formas de luchar, de oponerse y resistir a la dominación impuesta, lo que invita a nuevas investigaciones para indagar sobre cómo el conjunto de la población crea oposiciones, formas de resistencia y sobrevivencia ante una violencia generalizada con fluctuaciones en el tiempo.

Referencias

Bushnell, D. (1993). The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself, University of California Press, 384 p.

Camacho-Guizado, A. (2014). Violencia y conflicto en Colombia. Universidad del Valle-Universidad de los Andes.

Camacho-Guizado, A., & Guzmán, A. (1997). Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia. Fescol-Iepri.

Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh). (2015). Buenaventura: un puerto sin comunidad. cnmh.

Confesiones de un asesino de las ‘casas de pique’ de Buenaventura. (2015). KienyKe. https://www.kienyke.com/krimen-y-korrupcion/confesiones-de-un-asesino-de-las-casas-de-pique-de-buenaventura

Coronado, P. A. (2016). Inteligencia colectiva: anticipación a corto plazo de las problemáticas de convivencia. Revista Criminalidad, 58(2), 223-240.

Dávila, L. F. (2016). Violencia urbana, conflicto y crimen en Medellín: una revisión de las publicaciones académicas al respecto. Revista Criminalidad, 58(2), 107-121.

Elias, N. (1989). El proceso de civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura Económica.

Escobedo, R. (2013). Violencia homicida en Cali: focos y organizaciones criminales una mirada a largo plazo. Fundación Ideas para la Paz.

Gerlach, C. (2015). Sociedades extremadamente violentas: la violencia en masa en el mundo del siglo xx. Fondo de Cultura Económica.

Guzmán Barney, A. (2010). Acción colectiva y región: el norte del Cauca y sur del Valle (2006-2007). En L. C. Castillo, A. Guzmán, J. Hernández, M. Luna & F. Urrea, Etnicidad, acción colectiva y resistencia: el norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo xxi (pp. 193-301). Universidad del Valle.

Guzmán Barney, A. (Ed). (2018). Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo xx y principios del siglo xxi. Universidad Autónoma de Occidente-cnmh.

Martínez, L. A. (2019). Intersticios de los universos legales e ilegales: violencias homicidas y economías ilegales como desafíos para la paz territorial. En Paces, justicia y convivencia social: un abordaje interdisciplinar (pp. 45-47). Fundación Universitaria del Área Andina.

Montoya D., G. I. (2004). Limpiezas sociales en Cali: violencia y sociedad 1985-1997 [tesis de maestría, Universidad del Valle].

Norza, E., Molano, A., Harker, A., & Buitrago, J. (2020). Trayectorias de la violencia homicida y desempeño estatal en Colombia. Colombia Internacional, (101), 91-120.

Oslender, U. (2008). Another history of violence: the production of geographies of terror in Colombia’s Pacific coast region. Latin American Perspectives, 35(35), 77-102.

Pécaut, D. (2003). Violencia política en Colombia: elementos de reflexión. Hombre Nuevo-Universidad del Valle.

Pizarro, E. (2004). La democracia asediada: balance y perpectivas del conflicto armado en Colombia. Norma.

Safford, F., & Palacios, M. (2002). Colombia: fragmented land divided society. Oxford University Press.

Salazar, B., & Castillo, P. (2001). La hora de los dinosaurios: conflicto y depredación en Colombia. Cidse-Universidad del Valle.

Tilly, C. (2007). Violencia colectiva. Hacer.

Todorov, S. (2004). Frente al límite. Siglo xxi.

Weber, M. (1977). Economía y sociedad. Tomo II. Fondo de Cultura Económica.

*Este texto recoge los elementos centrales del informe técnico final del proyecto “Homicidio selectivo: modalidad de violencia urbana en Buenaventura 2000-2015”, presentado a la Dirección de Investigaciones por el Grupo de Investigación Huellas del Pacífico el 5 de mayo de 2022.

**Universidad del Pacífico (Colombia). Correo electrónico: gimontoya@unipacifico.edu.co. orcid: https://orcid.org/0000-0001-7605-6885

***Universidad del Pacífico (Colombia). Correo electrónico: wfabotero@unipacifico.edu.co. orcid: https://orcid.org/0000-0003-0722-611X

****Universidad del Pacífico (Colombia). Fundación Paz y Reconciliación, oficina Pacífico. Correo electrónico: arleyhuffington@gmail.com. orcid: https://orcid.org/0009-0000-1005-6743

1 La precariedad del Estado-nación es un rasgo de larga duración, evidente desde mediados del siglo xx (Pécaut, 2003).