Sección general

El paisaje rural histórico como recurso para el desarrollo local. Aportes a la planificación de los usos del suelo en Lunlunta y Cruz de Piedra, Maipú (Mendoza, Argentina)

The Historical Rural Landscape as a Resource for Local Development. Contributions to Land Use Planning in Lunlunta and Cruz de Piedra, Maipu (Mendoza, Argentina)

A paisagem rural histórica como um recurso para o desenvolvimento local. Contribuições para o planejamento do uso do solo em Lunlunta e Cruz de Piedra, Maipú (Mendoza, Argentina)

Matías J. Esteves*

Natalia Luis**

Recibido: 14 de noviembre de 2022

Aprobado: 28 de febrero de 2024

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12677

Para citar este artículo

Universidad del Rosario

Esteves, M. J., & Luis, N. (2024). El paisaje rural histórico como recurso para el desarrollo local. Aportes a la planificación de los usos del suelo en Lunlunta y Cruz de Piedra, Maipú (Mendoza, Argentina). Territorios, (51), 1-30. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12677

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Resumen

La expansión urbana sobre territorios agrícolas demanda atención en la actual planificación de los usos del suelo, más aún en el contexto de tierras secas con acotada disponibilidad de agua y terreno fértil. El objetivo es identificar y caracterizar los elementos naturales y culturales, históricos y actuales que componen el paisaje rural del suroeste de Maipú (Mendoza, Argentina) y su relación con las transformaciones territoriales. Mediante metodología mixta aplicada en un caso de estudio, junto al análisis de documentos históricos y el uso de software de acceso abierto qgis, se presentan los valores naturales y culturales, infraestructura territorial, patrimonio edificado, y la forma en que lo urbano ocupa suelos productivos. Así, es posible extraer recomendaciones para los tomadores de decisiones en relación con la planificación de los usos del suelo que fomenten el desarrollo local y la inclusión de nuevas categorías territoriales para la lectura y gestión del territorio.

Palabras clave

Paisaje cultural; patrimonio; planificación regional; usos del suelo; infraestructura histórica.

Abstract

Urban expansion in agricultural areas demands attention regarding land use planning, particularly in dryland ecosystems with limited availability of water and fertile soil. The objective is to identify and characterize the natural, cultural, historical, and current elements that integrate the southwest of Maipu’s (Mendoza, Argentina) rural landscape and its connection with territorial changes. Through a mixed methodology applied in a case study, with the analysis of historical documents and the use of open-access software qgis, we analyzed the natural and cultural values, territorial infrastructure, built heritage, and how urban sprawls invade productive land. Thus, it is possible to extract recommendations for decision-makers in land use planning that promote local development and the inclusion of new territorial categories to interpret and manage the territory.

Keywords

Cultural landscape; heritage; regional planning; land use planning; historical infrastructure.

Resumo

A expansão urbana em terras agrícolas exige atenção no planejamento atual do uso do solo, ainda mais no contexto de terras secas com disponibilidade limitada de água e solo fértil. Nesse contexto, o objetivo é identificar e caracterizar os elementos naturais e culturais, históricos e atuais que compõem a paisagem rural do sudoeste de Maipú (Mendoza, Argentina) e sua relação com as transformações territoriais. Por meio de uma metodologia mista aplicada a um estudo de caso, juntamente com a análise de documentos históricos e com o uso do software qgis de acesso aberto, são apresentados os valores naturais e culturais, a infraestrutura territorial, o patrimônio construído e a forma como as áreas urbanas ocupam os solos produtivos. Assim, é possível extrair recomendações para os tomadores de decisão quanto ao planejamento do uso da terra que promovam o desenvolvimento local e a inclusão de novas categorias territoriais para a leitura e gestão do território.

Palavras-chave

Paisagem cultural; patrimônio; planejamento regional; uso do solo; infraestrutura histórica.

Introducción

El paisaje rural está asociado a un territorio adaptado para su uso agropecuario e industrial, donde la relación con la naturaleza adquiere especial articulación para asegurar el mejor desarrollo de la producción. A su vez, está relacionado con los modelos económicos imperantes en cada época. Por el contrario, el paisaje urbano es un concepto empleado para definir y caracterizar porciones de territorio dentro de las ciudades. Históricamente, se ha tendido a los estudios de los paisajes en zonas urbanas y otros emplazados en áreas rurales.

Sin embargo, la actual dispersión de la trama urbana sobre la periferia rural demanda atención en su gestión, ya que lo rural no es un territorio vacío a la espera de la urbanización, sino que ya existen actividades y población que dan sentido al lugar. Así, nos preguntamos: ¿qué sucede cuando nos referimos a un paisaje rural histórico que hoy se encuentra amenazado por la expansión urbana?, ¿cómo considera la planificación al solapamiento entre los usos urbanos y rurales?, ¿cómo podría ser útil el patrimonio rural para la gestión de los usos del suelo que tienda al desarrollo local?

En la provincia de Mendoza, un paisaje rural reconocido a escala internacional es el vitivinícola. Ciertamente, la producción masiva de esta industria durante todo el siglo xx ha dejado sus marcas en el territorio. Incluso, en la actualidad se abraza con énfasis al turismo, siendo una de las actividades centrales de la economía provincial (Ministerio de Turismo de la provincia de Mendoza, 2014); pero se observa una tendencia al estudio de los paisajes del vino a escala metropolitana o municipal, es decir, considerando una macroescala (Girini, 2004; Manzini Marchesi, 2022; Moretti, 2011; Van den Bosch, 2021, entre otros).

Si bien esto resulta valioso, dificulta en muchos casos el reconocimiento de las singularidades de los territorios y de las diferentes dinámicas que suceden en su interior (Navarro Drazich, 2019). A su vez, en la relación entre los paisajes del vino y el turismo adquiere especial protagonismo la bodega como edificio para la producción de la bebida y, en algunos pocos casos, hay relación con los espacios productivos, de acuerdo con su monumentalidad y belleza. La infraestructura territorial que hace posible esta industria está relegada a un segundo plano, así como los poblados históricos próximos a las bodegas. De esta manera, múltiples paisajes rurales de gran valor histórico, productivo, social y ambiental son vulnerables por su falta de reconocimiento y gestión.

Desde las últimas décadas, el Área Metropolitana de Mendoza se extiende de forma acelerada y dispersa sobre suelos agrícolas históricos, lo que provoca problemáticas como la segregación social y fragmentación espacial, la pérdida de soberanía alimentaria y de puestos de trabajo de la población rural, la pérdida de biodiversidad, de infraestructura, entre otros (Bernabeu & Martín, 2019; Scoones, 2018). En estas áreas donde lo urbano avanza sobre suelos rurales, adquiere importancia el concepto de interfaz urbano-rural. Este hace referencia a dos territorios diferentes que entran en contacto y se transfieren algunas características, pero conformando un tercer espacio: la interfaz.

Así, es posible superar el binomio ciudad-campo en la planificación de los usos del suelo e identificar otros paisajes por fuera de lo estrictamente rural o urbano y su mejor forma de gestión (Dalla Torre et al., 2019). Si bien en la literatura aparecen varios conceptos para referirse a estos territorios como periurbano, territorios de transición, rururbano, entre otros, autores como López Pérez et al. (2005) y López Goyburu (2017) indican que la categoría territorial de la interfaz es novedosa en cuanto busca superar las restricciones conceptuales y de procedimiento al identificar territorios diferenciables al campo y la ciudad, y con dinámicas propias.

Se trata de espacios geográficos con carácter sistémico complejo, heterogéneo y de difícil inclusión en las zonificaciones de uso del suelo vigente, e incluso que suponen un desafío para alcanzar la sustentabilidad territorial, al tener que dialogar con dinámicas no siempre coincidentes con las áreas rurales o urbanas. Algunos autores e instituciones señalan que en los próximos años el ritmo de urbanización se acelerará y que dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades y áreas metropolitanas (Blanco Villacorta & Mollericona Alfaro, 2022; onu, 2018). Por ello, resulta oportuno indagar en cómo se podría plantear la planificación de la expansión urbana y la gestión de la diversidad paisajística.

A su vez, destaca que Mendoza se encuentra en el ecosistema de tierras secas, con pocas precipitaciones y clima árido. A lo largo de la historia se han generado y consolidado oasis mediante la distribución del agua superficial de los ríos a fin de producir condiciones adecuadas para el desarrollo de la agricultura. Se trata de áreas escasas y estratégicas que no superan el 4,5 % de la superficie provincial y es donde hoy se registra la expansión urbana en su totalidad. De hecho, por fuera de los oasis, la falta de agua y fuertes procesos de desertificación hacen imposible el desarrollo de actividades agrícolas a gran escala.

Olmedo et al. (2016) dan cuenta del crecimiento del Área Metropolitana de Mendoza en el oasis norte de la provincia entre 1988 y 2015, concluyendo que la superficie se incrementó en un 89 %. Los departamentos con mayores índices de expansión de la trama urbana son Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén (Gudiño, 2018). Así, las tierras dedicadas históricamente a actividades agropecuarias hoy son ocupadas en mayor medida por emprendimientos inmobiliarios asociados al uso residencial de barrios cerrados, que aprovechan la baja rentabilidad de la actividad agrícola, la cercanía a la capital provincial y el paisaje circundante para ofrecer un mayor contacto con la naturaleza.

En el departamento de Maipú se presenta una dualidad, ya que los distritos con mayores índices de urbanización forman parte del Área Metropolitana de Mendoza, mientras que aquellos donde predominan actividades agrícolas forman parte del Cinturón Verde, sector estratégico para asegurar la soberanía alimentaria. De este modo, es posible advertir un vacío respecto del estudio y tratamiento de los territorios de interfaz urbano-rural, que permita rescatar particularidades históricas rurales y asociarlos a los nuevos usos residenciales.

La dinámica del crecimiento urbano acelerado y disperso fue uno de los motivos por los cuales el gobierno provincial promovió procesos de ordenamiento territorial, con vistas a alcanzar el desarrollo sostenible. La sanción de la Ley 8051 de 2009 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y la posterior Ley 8999 de 2017, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, buscan generar sinergias entre una gran variedad de actores públicos, privados y diversas instituciones, así como también la participación activa de la población local mediante audiencias públicas.

Cada uno de los municipios estuvo obligado a redactar su propio Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (pmot), que debía estar en sintonía con lo establecido en las leyes provinciales y de acuerdo con su realidad natural y cultural, para proponer lineamientos y directrices en el corto, mediano y largo plazo. No obstante, a pesar de que el departamento de Maipú ha atravesado recientemente procesos de ordenamiento, son escasas las políticas que tiendan al rescate y puesta en valor de los paisajes rurales históricos que son amenazados por la expansión urbana.

El pmot de Maipú es una propuesta complementaria y superadora al Plan Estratégico Maipú 2030, documento que previamente guiaba acciones de planificación y desarrollo. En ambos documentos se indica la necesidad de promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales (Municipalidad de Maipú, 2021). Así, la planificación de los cambios de usos del suelo puede vincularse con el turismo, como una estrategia económica y social para alcanzar el desarrollo local.

Por ello, el objetivo de este trabajo es identificar y caracterizar los elementos naturales y culturales, históricos y actuales que componen el paisaje de los distritos de Lunlunta y Cruz de Piedra (Maipú), y su relación con las transformaciones territoriales, asociadas principalmente a los cambios en los usos del suelo. Se ha priorizado trabajar con estas circunscripciones, dado que se trata de territorios históricamente productivos y que hoy están sometidos a cambios acelerados vinculados al crecimiento urbano sobre suelos agrícolas.

Mediante su análisis, proponemos aportar recomendaciones a los tomadores de decisiones sobre la planificación de los usos del suelo que tiendan al rescate de sus características para propender al desarrollo local. En este sentido, es importante remarcar que el paisaje no se ha constituido aún en herramienta de planificación en nuestro medio, tanto a escala municipal como provincial.

Se infiere que cuando el paisaje es considerado como herramienta para la planificación y el desarrollo local, los resultados implican mayor coherencia con la realidad natural y cultural de cada sitio, al reflejar los procesos de construcción históricos y actuales, y las necesidades y potencialidades propias de cada lugar. Se coincide con Puente Fernández (2010) cuando sostiene que patrimonio, paisaje y ordenación del territorio deberían ser conceptos tratados conjuntamente. En efecto, el paisaje es una herramienta útil al dar cuenta de la articulación entre diferentes elementos para identificar singularidades y para evitar considerar a todo el territorio como homogéneo.

Metodología

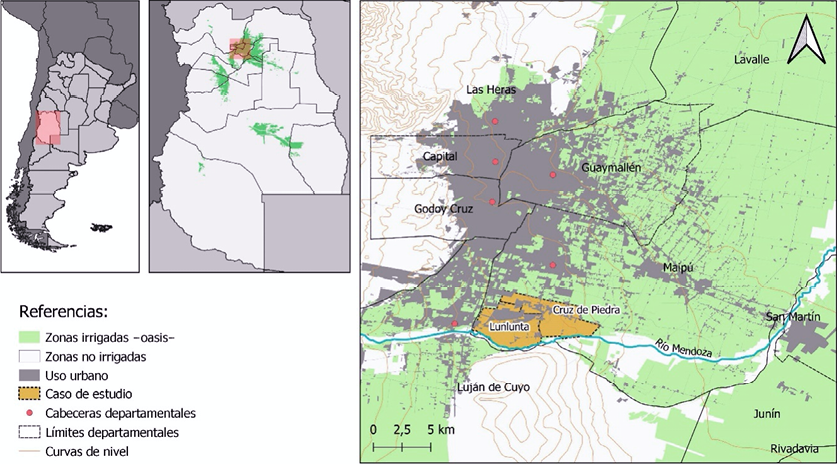

Se utilizó un enfoque mixto, aplicado en el caso de estudio del suroeste de Maipú, integrado por los distritos de Lunlunta y Cruz de Piedra (figura 1). Se trata de territorios productivos de alta calidad, donde se ha perdido el 55 % de las explotaciones agropecuarias a causa de la expansión urbana, según el análisis intercensal entre 1988 y 2008 (Van den Bosch & Bres, 2021). A su vez, estos distritos poseen particularidades vinculadas a la topografía del terreno que los hacen únicos a escala del Área Metropolitana de Mendoza.

Figura 1. Ubicación del caso de estudio en el contexto del Área Metropolitana de Mendoza en el oasis norte

Fuente: elaboración de los autores con base en datos sig del Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Gobierno de Mendoza (2019).

Para la construcción y recolección de datos se analizaron de forma crítica fuentes primarias y secundarias: textos históricos y catálogos de bienes patrimoniales, notas de prensa y documentos oficiales de ordenamiento territorial departamental. A esto se sumó la observación directa en el trabajo de campo y entrevistas a algunos propietarios de bienes patrimoniales para conocer datos históricos y actuales sobre los edificios y sus características. Muchos de ellos son productores locales, con lo cual también se apuntó a conocer sus percepciones sobre el crecimiento urbano y su impacto en las actividades agrícolas.

Los datos fueron analizados mediante el análisis de contenido y se elaboraron cartografías con software de acceso abierto qgis para comprender la relación entre elementos naturales y culturales, la infraestructura territorial (rutas, calles, canales de riego) y el patrimonio edificado. Mediante esta herramienta, fue posible evaluar de forma cuantitativa los cambios en los usos del suelo. Para ello, se analizaron imágenes espaciales de alta resolución en la plataforma Google Earth en los cortes temporales disponibles de 2002 y 2021, por medio de interpretación visual en un primer momento y, luego, se procedió a verificar los usos del suelo en el trabajo de campo.

Las categorías utilizadas fueron: ‘uso urbano’, que considera parcelas menores a 2000 m2 y destinadas a fines residenciales; ‘uso rural’, que incluye parcelas cultivadas con posible presencia de viviendas, bodegas o galpones agrícolas en predios mayores a 2000 m2; y, finalmente, el ‘uso abandonado’, que toma en cuenta las parcelas antes productivas y que hoy no poseen un uso específico, donde se observa un predominio de vegetación posiblemente autóctona que vuelve a reaparecer en el sitio frente al abandono de la actividad agrícola.

Herramientas teóricas

El paisaje es un concepto polisémico. Si bien en los estudios tradicionales involucra la relación naturaleza-cultura, sus implicaciones teóricas han cambiado en el tiempo, e incluso ya se considera la importancia que tiene la participación activa de la población local para su gestión y puesta en valor (Consejo de Europa, 2000). La población local dialoga de forma permanente con el territorio mediante prácticas, valoraciones y vivencias.

Ciertamente, las personas crean territorialidades en su relación cotidiana con el paisaje y con las actividades productivas que realizan. En las zonas rurales, muchas veces la vida familiar se vincula con el trabajo en el mismo predio. Al variar los factores físicos-biológicos o la cultura que interviene sobre la naturaleza con su tecnología y técnicas en diferentes horizontes temporales, aparecen singularidades en el paisaje, donde pueden leerse las intervenciones históricas que aportan matices a su identidad (Mata Olmo, 2010; Nogue, 2007).

La mirada patrimonial hacia el paisaje deviene de su posibilidad de articular el pasado con el presente y los valores que perduran en el tiempo. Elías Pastor (2008) expone que

el paisaje es una muestra más de la identidad cultural de una región y muchas veces nos explica formas de vida y costumbres de la gente de esa zona. Así el paisaje nos habla de propiedad de la tierra, de la herencia, de la tipología de cultivos, de la red de comunicaciones, de las devociones, nos explica la arquitectura […]. El paisaje es el libro que explica la cultura de muchos pueblos y su identidad cultural estará en relación con él. De aquí que el paisaje sea un elemento patrimonial más y que además su comprensión sea una herramienta importante para conocer a los pueblos que se visitan; de aquí la importancia que tiene el paisaje de cara al turismo, y en general el viaje como educación (p. 141).

En la relación entre paisaje, patrimonio y turismo, surgen los conceptos de itinerario cultural y de ruta turístico-cultural. Si bien ambos tienden a ser considerados como sinónimos, algunos autores han expresado claramente las diferencias entre ellos, aunque en muchos casos sean sutiles (Hernández Ramírez, 2011; Morère Molinero, 2012). Icomos, en su Carta de itinerarios culturales (2008), manifiesta que estos “representan procesos interactivos, dinámicos y evolutivos de las relaciones humanas interculturales que reflejan la rica diversidad de aportaciones de los distintos pueblos al patrimonio cultural”, para luego definirlos como “toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al servicio de un fin concreto y determinado” (p. 1).

A escala regional destaca la definición del Mercosur (2009), asociada a “caminos que a lo largo del tiempo ejercieron su influencia cultural mediante la transculturación, y que produjeron otros medios de expresión diversos a los que en un origen existieron en cada lugar” (p. 5). Se trata de una figura que articula los elementos materiales e intangibles en un todo, permitiendo comprender un determinado territorio y sus características intrínsecas. Así, un itinerario cultural asigna mayor importancia al patrimonio a escala local, es decir, a los elementos que son significativos para las comunidades, lo que Prats (2005) denomina “patrimonio localizado”.

Por otro lado, la ruta turística-cultural es definida de forma exclusiva por su fin turístico, aprovechando algunos recursos históricos existentes (Calderón-Puerta et al., 2018). En general, este concepto es empleado en relación con la definición clásica de patrimonio. En esta, la monumentalidad y la belleza son cualidades inherentes a este y, por ello, es atractivo para actividades turísticas, en las que prima una finalidad mercantil. El foco está puesto en mayor medida en los elementos o sitios que se comunican, como elementos muchas veces aislados de su contexto y en el cual la persona puede elegir los lugares que va a visitar de acuerdo con sus intereses.

Resultan muy claras las palabras de Campesino Fernández (2006), cuando apunta que “no pueden confundirse los itinerarios culturales con las rutas turístico-culturales, porque los primeros responden a criterios históricos de autenticidad, de continuidad y de intercambios contrastados entre culturas, mientras que las segundas son invenciones turísticas de conveniencia, promovidas por agentes públicos o privados, que hilvanan redes de recursos patrimoniales más o menos homogéneos y vinculados entre sí […]” (s. p.).

En ambos casos es posible advertir que se trata de vincular elementos mediante un recorrido, en el cual la infraestructura territorial usada para tal fin puede adquirir protagonismo. En efecto, es relevante en los itinerarios culturales, en los cuales el recorrido tiene un significado y facilita interactuar con los valores propios del sitio, su historia y vivencias. El patrimonio es un aliado para el turismo como recurso económico y factor de identidad, siempre que esté bien gestionado y anclado a las dinámicas locales, para evitar trivializar la cultura o promover la tematización de la oferta turística (Hernández Ramírez, 2011; Porcal Gonzalo, 2011).

Entonces, el turismo puede ser una herramienta para fomentar el desarrollo local, entendido como un proceso que involucra diferentes dimensiones articuladas entre sí: económica, humana, sociocultural, ambiental, entre otras, pero siempre ancladas a las realidades naturales y culturales de los territorios (Alburquerque, 2008; Arocena, 1997). En este sentido, Díaz (2015) sostiene que, en las últimas décadas, el desarrollo pasó a contemplarse de una macroescala a la microescala, lo que favorece pensar en las realidades y necesidades propias de cada población, evitando recetas globalizadoras.

Resultados: la construcción histórica del paisaje

En sus componentes naturales, el caso de estudio presenta particularidades en relación con la topografía del terreno. La proximidad a la cerrillada Lunlunta-Barrancas-Carrizal (1000 m s. n. m.) provoca marcadas diferencias de nivel. También destaca el río Mendoza, que en su discurrir por esta zona produjo barrancas, las cuales se formaron por erosiones hídricas retrocedentes, asociadas a avenidas de agua generadas por las lluvias intensas y esporádicas, sumado a procesos tectónicos, en antaño (Mikkan, 2014).

Las diferencias de nivel, así como estas formaciones, resultan interesantes para enmarcar el paisaje y la diversidad de visuales (figura 2). Hacia finales del siglo xix, existía al pie de la cerrillada y junto al río un balneario donde la población de la ciudad se trasladaba para pasar el día, enmarcado en la belleza escénica (Centro Vitivinícola Nacional, 2010).

Figura 2. Visuales del paisaje favorecidas por la topografía del terreno

Fuentes: autores (izq.) y bodega Domaine St. Diego (der.).

En algunos registros históricos sobre los distritos de Lunlunta y Cruz de Piedra, se menciona la presencia de poblaciones indígenas y las consecuentes acciones de evangelización de la Iglesia católica (Rusconi, 1962; Verdaguer, 1932). Maza (1990), en alusión a la toponimia, explica que Lunlunta proviene de un vocablo indígena huarpe que significa “piedra que cae” o “ruidos de agua subterránea”; mientras que Cruz de Piedra hace posiblemente alusión a un objeto utilizado para la evangelización.

También hoy se conserva una casona que hacía las veces de vivienda, capilla y fuerte frente a las avanzadas indígenas, que luego funcionó como comisaría y escuela. Se trata de la casa de Juan de la Cruz Videla, construida en el año c. 1790. Martín de Codoni (2008) indica que se construyeron edificios religiosos específicamente en Lunlunta y Cruz de Piedra hacia el año 1874,1 que después fueron reemplazados por otras edificaciones más modernas. La actual iglesia de Lunlunta fue inaugurada en 1947 y la de Cruz de Piedra, en 1946.2 Ambas fueron materializadas gracias a las donaciones de grandes propietarios vitivinícolas u olivícolas de estos distritos, asociadas al agradecimiento o pedido de protección de los cultivos. Ciertamente, los flagelos climáticos que más afectan a la producción son las heladas y el granizo.

Hacia 1835, la economía provincial se centró en el cultivo de alfalfa para la alimentación del ganado que posteriormente era trasladado a pie hacia Chile (Richard Jorba, 2003). De esta época, destacan algunos establecimientos, como es el caso de la familia Zapata en Lunlunta y la familia Videla en Cruz de Piedra. En algunos documentos se detallan las grandes superficies cultivadas con alfalfa y sus actividades ganaderas, aunque alternados con la vid (Centro Vitivinícola Nacional, 2010).

Desde finales del siglo xix, se posicionó la vitivinicultura como actividad hegemónica en la provincia. Los campos irrigados se poblaron rápidamente de vides. Esto fue posible por las nuevas tecnologías (maquinaria y transporte), mano de obra especializada principalmente por la inmigración europea con conocimientos técnicos en la elaboración del vino, entre otros de índole político (Cirvini & Manzini, 2012; Richard Jorba, 1998).

En el caso de estudio, destaca la presencia mayoritaria de inmigrantes franceses (Giraud Billoud, Lacoste, Gei Berra, Apatye, Sicre, Gay, Salmau, Del Pierre, Clement, Laur) e italianos (Tuzzi, Scatolon, Florio, Costarelli, Pedratti, Pravatta, Coletto), quienes se dedicaron a la industria del vino, y hoy muchas de las bodegas que operan son testigos del auge de la actividad (Mendoza, 2021).

La producción olivícola también tuvo su repercusión, considerando la impronta mediterránea de los inmigrantes. Su desarrollo comenzó a adquirir relevancia cuando se sancionó la Ley 11643 de 1932 de Región Económica del Olivo, para fomentar la extensión y plantaciones de olivares en el oeste argentino (Rodríguez Vázquez, 2019). Los olivares se plantaron en varios casos asociados a las viñas, como un cultivo “complementario, no competitivo” (Cepparo et al., 2016).

En Cruz de Piedra se encuentra la histórica aceitera Laur, cuyos propietarios originales se erradicaron en la zona en 1906. Hoy, el sector de la antigua fábrica se conserva como museo de la industria. Además, en una finca de este distrito hay un olivo que se estima tiene más de 400 años, coincidente con la época colonial. Rodríguez Vázquez (2019) anota que el olivo ya tenía notable presencia en la provincia incluso antes de la mencionada ley, siempre acompañando a la vitivinicultura. Es interesante remarcar que, hacia mediados del siglo xx, Maipú era el mayor productor olivícola, tanto en cantidad de olivos como en aceiteras, respecto del resto de los departamentos de la provincia (Fernández Pelaez, 1961; Velasco, 1949).

En el caso de estudio destaca la asociación olivo-vid (figura 3). Aún hoy es posible observar en varios sectores las hileras de antiguos viñedos que se intercalan con olivos (Van den Bosch & Bres, 2021). De acuerdo con entrevistas realizadas a la población local, esta práctica se vincula con evitar depender de un solo cultivo, para, en caso de tormentas de granizo o la ocurrencia de heladas tardías que afecten a la producción, disponer de otra forma de ingreso.

Figura 3. Asociación olivo-viñedo en Lunlunta

Fuente: autores.

Incluso, Rodríguez Vázquez cita las palabras de Emilio Civit, ministro de Obras Públicas de la Nación entre 1898 y 1904, quien, en alusión al auge vitivinícola de inicios de siglo xx, expresó: “Mendoza tiene que reaccionar y buscarse otro recurso […] actualmente está entregada a la suerte de la vid; si la uva fracasa por una peste, o por cualquier accidente imprevisto, está la ruina en puertas […]. Teniendo sus olivares puede descansar, porque tiene sus reservas […]” (1905, citado en Rodríguez Vázquez, 2019, p. 12). Así, es posible advertir que se trata de una práctica histórica que aún está arraigada en los productores locales.

Bianchi (2014) denota que luego de heladas tardías se registraba que los productores rápidamente plantaban entre las hileras de las viñas el maíz o zapallo, para tener otra forma de ingreso frente a la pérdida de la producción. De esta forma, los paisajes de Lunlunta y Cruz de Piedra se caracterizaron por la combinación de diversos tipos de cultivo, que en muchos casos se mantiene en la actualidad y que brinda al paisaje diferentes matices y escalas.

Conforme con el análisis de inventarios de patrimonio arquitectónico, sumado al reconocimiento de algunos edificios durante el trabajo de campo, la cifra de bienes históricos relevantes vinculados a la producción agrícola alcanza las 34 unidades. El 27 % del patrimonio sistematizado se corresponde con arquitectura industrial (bodegas y aceiteras); el 51 %, con el patrimonio habitacional; el 6 % vinculado al ferrocarril; y el 15 %, a edificios religiosos (tabla 1). Del total de bienes identificados, solo cuatro han sido reconocidos de forma oficial como patrimonio, lo cual incide en su vulnerabilidad frente a la falta de herramientas legales que garanticen su efectiva salvaguarda.

Tabla 1. Bienes arquitectónicos con carácter patrimonial organizados por distrito y tipo

|

N° |

Distrito |

Tipo |

Denominación |

Ubicación |

Datación |

Protección legal |

Estado de conservación |

|||

|

Sí |

No |

B |

R |

M |

||||||

|

1 |

Cruz de Piedra |

ph |

Casa de Don Juan de la Cruz Videla |

Videla Aranda 2573 |

c. 1790 |

X |

X |

|||

|

2 |

ph |

Villa Costanza |

Intersección de Ozamis y RP 60 |

1908 |

X |

X |

X |

|||

|

3 |

ph |

Viviendas |

Videla Aranda y Laprida |

c. 1905 |

X |

X |

||||

|

4 |

ph |

Vivienda y almacén de ramos generales |

Laprida y calle Nueva |

c. 1915 |

X |

X |

||||

|

5 |

ph |

Villa Teresa |

Pescara 10700 |

1910 |

X |

X |

||||

|

6 |

pi |

Bodega Stocco de Viani |

Videla Aranda 565 |

c. 1920 |

X |

X |

||||

|

7 |

pi |

Olivícola Laur |

Videla Aranda 2850 |

1906 |

X |

X |

||||

|

8 |

pi |

Bodega Domaine Le Billoud |

Pescara 10740 |

1894 |

X |

X |

||||

|

9 |

pr |

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús |

Videla Aranda s/n |

1946 |

X |

X |

||||

|

10 |

pf |

Estación ferrocarril |

Videla Aranda y Laprida |

1901 |

X |

X |

||||

|

11 |

Lunlunta |

ph |

Vivienda de Bodega Apatye |

F. Villanueva 4650 |

1915 |

X |

X |

|||

|

12 |

ph |

Vivienda |

Maza 8350 |

c. 1925 |

X |

|||||

|

13 |

ph |

Vivienda Costa Azul |

F. Villanueva 3720 |

c. 1930 |

X |

|||||

|

14 |

ph |

Villa Matilde |

Maza 7000 |

1912 |

X |

|||||

|

15 |

ph |

Antigua vivienda familia Apatye |

F. Villanueva 3720 |

1910 |

X |

|||||

|

16 |

ph |

Vivienda |

F. Villanueva 3697 |

1920 |

X |

|||||

|

17 |

ph |

Antigua vivienda Zapata (hoy colegio) |

Maza esq. Zapata |

1900 |

X |

|||||

|

18 |

ph |

Vivienda de Bodega Don Arturo |

F. Villanueva 2210 |

1907 |

X |

|||||

|

19 |

ph |

Casa Finca Almanor (Hoy La Toscana) |

F. Villanueva 2900 |

1910 |

X |

|||||

|

20 |

ph |

Vivienda Alonso |

Calle nueva y La Falda |

1910 |

X |

|||||

|

21 |

ph |

Vivienda Juricich |

Maza 8260 |

1887 |

X |

X |

||||

|

22 |

ph |

Vivienda Jofré |

Callejón a 200 m de Maza |

1910 |

X |

|||||

|

23 |

pi |

Bodega Domaine St. Diego |

F. Villanueva 3821 |

c. 1920 |

X |

X |

||||

|

24 |

pi |

Bodega Costarelli |

F. Villanueva 3492 |

c. 1900 |

X |

X |

||||

|

25 |

pi |

Bodega Bombal |

Zapata s/n |

1892 |

X |

X |

||||

|

26 |

pi |

Bodega Ruggeri |

F. Villanueva 3150 |

c. 1920 |

X |

X |

||||

|

27 |

pi |

Bodega Apatye |

F. Villanueva 4650 |

1905 |

X |

X |

||||

|

28 |

pi |

Bodega Don Arturo |

F. Villanueva 2233 |

1907 |

X |

X |

||||

|

29 |

pr |

Capilla Santa Unión |

Intersección Maza y Zapata |

c. 1940 |

X |

X |

||||

|

30 |

pr |

Iglesia Nuestra Señora del Tránsito |

F. Villanueva 3720 |

1947 |

X |

X |

||||

|

31 |

pr |

Ex Seminario Menor |

F. Villanueva 3720 |

1946 |

X |

X |

||||

|

32 |

pr |

Monumento Cristo de las Viñas |

Ozamis s/n |

1936 |

X |

X |

||||

|

33 |

pf |

Estación ferrocarril Lunlunta |

San Zenón y Santa Teresa |

1901 |

X |

X |

||||

pi: patrimonio industrial, ph: patrimonio habitacional, pf: patrimonio ferroviario y pr: patrimonio religioso.

B: bueno, R: regular y M: malo.

Fuente: elaboración de los autores con base en Cirvini et al. (2009), Villalobos et al. (1999) y trabajo de campo.

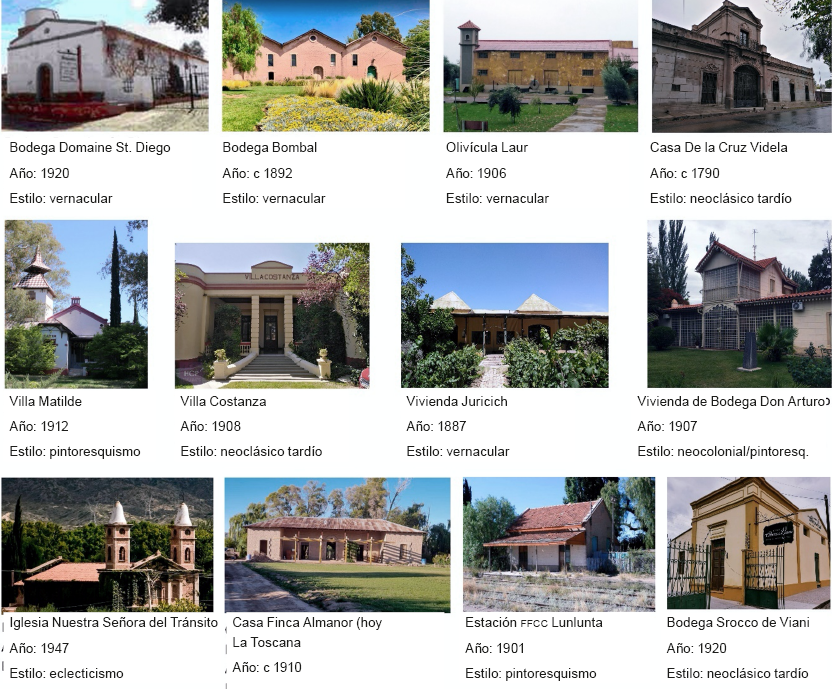

Las diferentes épocas en cuanto a la construcción de estos edificios otorgan diversidad de estilos arquitectónicos que enriquecen la lectura y singularidad del lugar. Se coincide con Manzini Marchesi (2015) cuando expresa que aquellas edificaciones anteriores a 1910 destacan por “su fuerte impronta criolla, es decir, representan la herencia de la tradición hispana colonial tanto constructiva como social”(p. 239), con predominio de materiales vernaculares en su configuración.

Posteriormente, se encuentran aportes vinculados con corrientes académicas, en los que las configuraciones espaciales y estéticas estaban alineadas con el posicionamiento económico y social de sus propietarios, en general asociado a las inmigraciones y a la vitivinicultura (Manzini Marchesi, 2015). En la figura 4 se muestran bienes representativos del caso de estudio en los que se aprecia la diversidad de lenguajes arquitectónicos.

Figura 4. Fotografías de algunos bienes relevantes en Lunlunta y Cruz de Piedra

Fuente: elaboración de los autores.

Respecto de la infraestructura territorial, destacan tres elementos: el tendido del ferrocarril, los cauces de riego y la red caminera. El tendido del ferrocarril que comunicaba al centro urbano del departamento de Maipú con el de Luján de Cuyo atraviesa el caso de estudio. Se inauguró en 1901 y era utilizado para el traslado de los productos hacia otros puntos del país, así como el de personas. En proximidad a la estación de Cruz de Piedra se establecieron viviendas que hoy conforman uno de los poblados principales del distrito.

En cambio, en torno a la estación de Lunlunta se conservó una imagen rural, ya que los caseríos existentes estaban en otro sector del territorio (a lo largo de la Ruta Provincial 14), donde debido a las pendientes del terreno no resultó estratégico el trazado de las vías ferroviarias. El ferrocarril fue fundamental para el desarrollo de la vitivinicultura y el posicionamiento económico de la provincia de Mendoza frente a otras regiones del país (Grilli, 2019).

Por otro lado, la red caminera también fue central, puesto que facilitaba acceder a los campos cultivados y el traslado de la producción hasta las bodegas por camiones. Al ser zonas rurales, las calles se trazaron en la mayoría de los casos separando las propiedades y, por ello, en la actualidad, la red vial no es abundante en el caso de estudio. Actualmente, destacan algunas vías de mayor jerarquía e historia, como la Ruta Provincial 60 (rp 60), rp 12 y rp 14, en torno a las cuales se abraza la actual expansión urbana, y, por este motivo, resultan ejes estratégicos para la planificación de los cambios en los usos del suelo, así como de actividades turísticas.

Sobre la rp 60 y hacia los primeros años del siglo xx se consignan varios establecimientos vitivinícolas importantes que posiblemente incidieron en su actual protagonismo (Centro Vitivinícola Nacional, 2010). En la década de los setenta fue remodelada y ampliada en su ancho como la segunda ruta a escala provincial en importancia que comunica la zona este de la provincia con la capital de Mendoza. Por otro lado, la rp 12 vincula varios distritos rurales. Tiene un recorrido aproximado de 22 kilómetros y aún conserva su ancho original. Es la vía principal del distrito de Cruz de Piedra y se encuentra flanqueada por árboles centenarios que dan cuenta de la antigüedad de su traza. Sobre esta vía se localizan bodegas, aceiteras y casonas históricas.

Por otro lado, la rp 14 comunica la localidad de Lunlunta con la de Barrancas, sitio histórico del departamento de Maipú. Esta ruta tiene la particularidad de que serpentea en su trazado, ya que va acompañando al canal de riego Lunlunta. Posiblemente, se trabajó primero en el canal de riego adaptado a la pendiente y luego la vía se ajustó al trazado del cauce. Así mismo, posee árboles centenarios a ambos costados, que son elementos que forman parte de la identidad local y que son estratégicos para generar sombra frente al clima árido (figura 5).

Además de estos ejes, se encuentran otras calles que han sido relevantes en la historia, dado que figuran en planos del siglo xvi, aunque en la actualidad no poseen el mismo valor. Se trata de calle Vieytes (antigua calle Delgado, que unía a la capital provincial con la zona centro de la provincia), la actual calle Terrada (antiguo ‘camino de las haciendas’) y las calles Maza y Ozamis, que comunicaban con el centro urbano de Maipú (Ponte, 2005). Estas vías, que atraviesan el caso de estudio en sentido norte-sur, disminuyeron su importancia en las primeras décadas del siglo xx, cuando otras comenzaron a tomar protagonismo, así como el trazado de rutas provinciales desde la Dirección Provincial de Vialidad (Raffa & Luis, 2020).

Junto a las calles, los canales de riego son elementos constitutivos del paisaje del oasis, que favorecen el riego para el desarrollo agrícola (figura 5). En el caso de estudio resaltan cuatro canales de grandes dimensiones: Lunlunta, San Martín, Pescara y Chachingo. Los dos primeros recorren el territorio en sentido oeste-este y los dos segundos, en sentido sur-norte. Igualmente, hay otros cursos de agua de menor caudal dentro de los predios denominados hijuelas y acequias.

Figura 5. Canal de riego San Martín (izq.). Ruta Provincial 14

con la arboleda centenaria que brinda sombra y microclima (der.)

Fuentes: https://www.mendoza.gov.ar/prensa/el-gobernador-visito-el-pequeno-aprovechamiento-hidroelectrico-pah-lunlunta-en-maipu/ (izq.) y autores (der.).

En planos del siglo xviii figuran las acequias de Aveyros, de Pacheco y de Solanilla (Ponte, 2005) como tres cursos de agua cuyos nombres están asociados a los propietarios de las tierras que regaban. Los canales fueron fundamentales hasta bien avanzado el siglo xx para cumplir una doble función: proporcionar agua regadora, destinada a hacer efectivo el cultivo en la zona; y agua bebedora.3 Esto se debe a que, si bien el servicio de agua potable fue inaugurado en 1918 en el departamento de Maipú, este llegaba al centro departamental, quedando relegadas del acceso al agua potable las zonas rurales alejadas del núcleo urbano.

La competencia por los usos del suelo

Del análisis de los documentos oficiales referidos a la planificación, destaca que, en el pmot, se hace referencia a la excelente calidad ambiental de ambos distritos y se expresa de forma clara que el crecimiento acelerado y difuso es una de las principales problemáticas por tratar. En este documento, en el cual se abordan las dinámicas actuales y la planificación de los usos del suelo, solo se diferencia entre unidades urbanas y rurales, no alcanzando un gradiente entre ambos, lo cual dificulta comprender las particularidades del caso de estudio.

A su vez, dentro de las propuestas por generar en el mediano y largo plazo, se sostiene que “con respecto a las localidades menores de Lunlunta y Cruz de Piedra, se logrará revalorizar los aspectos paisajísticos, culturales e históricos asociados a la identidad local, incrementando su perfil turístico sustentable” (Municipalidad de Maipú, 2021, p. 165). Sin embargo, luego no se ofrecen propuestas en concreto e, incluso, no se identifican las ventajas que tendría considerar de esa manera a los distritos y, por ello, esta idea se diluye a lo largo del documento.

Respecto del patrimonio, se sugiere que “en pos de continuar con la puesta en valor de aquellos sitios valiosos para el acervo cultural, histórico y social del maipucino, se pretende reforzar la gestión integral de los mismos y la creación de nuevos sitios” (Municipalidad de Maipú, 2021, p. 183). Posteriormente, se señala la cantidad de bienes a escala departamental, aunque solo se consideran aquellos con declaratoria oficial. No se menciona de forma explícita cuáles son los otros bienes identificados por el municipio en cada distrito que podrían ser reconocidos como patrimonio, para dejar en claro el acervo histórico. Resulta acertado cuando se da cuenta de que el turismo es un aliado para su gestión y conservación, así como en actividades para la difusión, acceso y disfrute del patrimonio.

Es interesante remarcar que, en los resultados de las audiencias públicas efectuadas con la población local en el marco de la redacción del pmot, se indica que los pobladores de ambos distritos valoran la actividad agrícola y la consideran fundamental, así como opinan que el turismo debería cobrar más protagonismo. Es decir, la población local reconoce el valor de la tierra y las grandes posibilidades de desarrollo local. Pero en el documento no se expone la cantidad de personas que participaron de dichas audiencias, lo que deja dudas respecto a si se trata de una visión general de los habitantes o solo de algún grupo minoritario de personas, que, si bien resulta válido, es posible que deje afuera otras voces que sea importante tener en cuenta.

En cuanto a la oferta turística, en el pmot destaca la Ruta del Vino, en la cual se menciona la existencia de 35 bodegas de diverso tipo en Maipú en general, así como la incorporación del turismo olivícola a partir de cinco aceiteras; pero estas rutas no están claramente delimitadas de forma tal que faciliten un hilo conductor de lo que se experimenta o lo que permitiría su vinculación con paisajes, producto de la relación naturaleza-cultura o de su relación con paisajes rurales históricos. Tampoco hay articulación de las bodegas con las viviendas patronales de estos establecimientos o con la infraestructura territorial. Así, la oferta turística se centra principalmente en el vino como producto y en algunos establecimientos en particular como objetos aislados (Suden & Esteves, 2023).

Además del pmot, se analizaron ordenanzas vigentes relacionadas con la planificación de los usos del suelo en zonas rurales de Maipú. Por un lado, la Ordenanza 5011 de 2012, titulada “Conglomerados urbanos de carácter rural” (Honorable Consejo Deliberante de Maipú, 2012, p. 5237), la cual surge a raíz de la necesidad municipal de contar con un programa de hábitat rural para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población. Sin embargo, consideramos que aparecen ciertas dificultades y ambivalencias para su aplicación, en el sentido de querer establecer que posiblemente lo urbano resulta más adecuado que lo rural: conglomerados urbanos, ¿de carácter rural?, ¿por qué no pueden ser conglomerados rurales o directamente denominarlo programa de hábitat rural?

Después, se mencionan algunas características por cumplir en cuanto a la cantidad de viviendas y superficies mínimas de parcelas para integrar esta categoría de ‘conglomerado urbano’, pero no se hace referencia clara a las necesidades de la población o a sus particularidades en relación con actividades agrícolas, que permita entender que la dispersión poblacional es un factor intrínseco al hábitat rural.

Por otro lado, la Ordenanza 4412 de 2010, relativa a la zonificación de usos del suelo en Lunlunta, busca ser superadora de otras normativas anteriores, apuntando al desarrollo turístico rural. En este documento se expresa que

el logro del desarrollo turístico rural supone contar (en cantidad y calidad) con ciertas cualidades físicas, naturales y productivas, las que según los casos deben valorizarse, potenciarse, generarse y/o protegerse, tales como: el recurso paisajístico y de visuales; los espacios singulares de tranquilidad, de silencio y de preeminencia de la naturaleza; el mantenimiento de la vocación agropecuaria-industrial […] y la integración de la población que habita el lugar (Honorable Consejo Deliberante de Maipú, 2010, p. 3998).

Para ello, se establece una zonificación de posibles usos agrícolas, residencial, recreativo y comercial con sus características, con el objetivo de alcanzar criterios para valorizar la imagen rural de los corredores productivos, haciendo partícipe a las producciones vitivinícolas y olivícolas, junto al desarrollo turístico. Si bien este documento presenta acciones más concretas por implementar respecto de la ordenanza anterior, han pasado 14 años desde su sanción y, según lo observado en el trabajo de campo y en notas de la prensa, las aplicaciones prácticas tendientes a la valorización y protección de espacios y actividades agrícolas son insuficientes (no existen veredas peatonales, señalizaciones adecuadas o servicio alguno para el turista) (Títiro, 2016), a comparación del desarrollo inmobiliario que continúa en auge.

En las entrevistas llevadas a cabo a propietarios de bienes patrimoniales, que a su vez son productores, destacan problemas asociados a la expansión urbana, como la contaminación del aire y auditiva, por el mayor tránsito vehicular. Además, aluden a la falta de veredas, que pone a los peatones en riesgo; al polvo que los vehículos levantan cuando transitan por calles de tierra; a la tala de arbolado público para la construcción de los nuevos barrios, entre otros. Considerar estas percepciones permitiría generar herramientas legales y técnicas que ayuden a encauzar las transformaciones del territorio y la adaptación de los nuevos usos residenciales a las actividades ya existentes en el sitio.

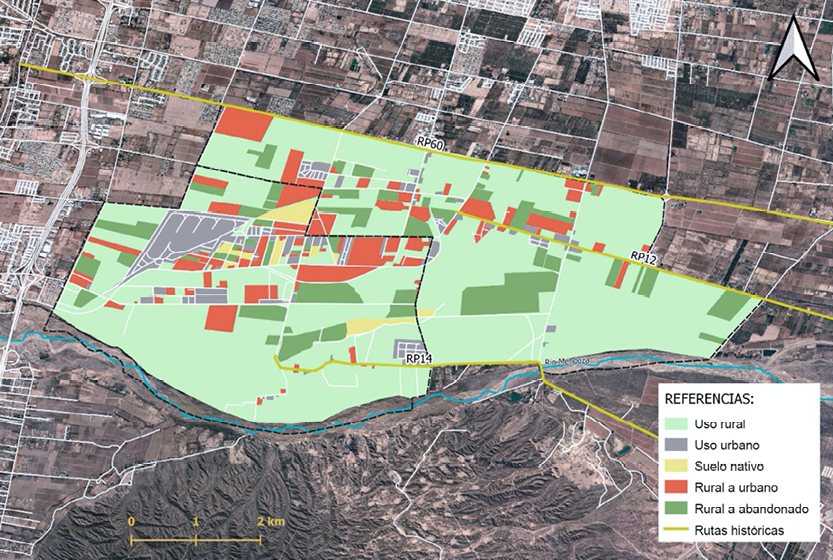

Para indagar en los cambios en los usos del suelo, se analizaron imágenes aéreas en los cortes temporales disponibles en la plataforma Google Earth de septiembre de 2002 (usos urbano, rural y nativo) y noviembre de 2021, considerando las transformaciones de rural a urbano y rural a abandonado, es decir, sin actividad agrícola (figura 6).

Figura 6. Cambios en los usos del suelo entre 2002 y 2021

Fuente: elaboración de los autores.

Posteriormente, se cuantificaron las variaciones en cuanto a las superficies correspondientes a cada uno. La tabla 2 ilustra que el uso rural presenta una disminución en la cantidad de superficie, la cual cambió a urbano (10,72 %) y a terreno abandonado (12,05 %), donde hoy la vegetación posiblemente nativa4 da cuenta de cómo subyace el desierto en el paisaje del oasis. Frente a la falta de agua, la naturaleza recupera los espacios que anteriormente ocupaban actividades humanas. Llama la atención que el principal cambio en el caso de estudio durante los 19 años de análisis es de rural a abandonado.

Tabla 2. Superficies y porcentajes asociados a los cambios en los usos del suelo

|

Uso del suelo |

Superficie (ha) 2002 |

% del total |

Superficie (ha) 2021 |

Cambios (ha) |

% del total |

|

Rural |

3516,5 |

91,62 |

2642,51 |

-873,99 |

-22,77 |

|

Urbano |

258,85 |

6,74 |

670,18 |

411,33 |

10,72 |

|

Suelo nativo |

62,81 |

1,64 |

525,47 |

462,66 |

12,05 |

|

Total |

3838,16 |

100 |

3838,16 |

Fuente: elaboración de los autores.

A partir de estos datos y de las dinámicas actuales, se infiere que varias de las parcelas abandonadas están a la espera de la especulación inmobiliaria, ya que la actividad agrícola no sería rentable para sus propietarios y, por ello, destaca el cese de la actividad. En varias parcelas se observó cómo se secan los olivos o frutales por la falta de riego en el interior del predio. Así, el paisaje rural está asistiendo a su desaparición o, como dice Manzini Marchesi (2015), a su degradación y banalización, sumado a los problemas de fragmentación espacial y segregación social que producen los nuevos barrios cerrados (Esteves, 2022; Scoones, 2018).

El paisaje del caso de estudio resalta por la topografía del terreno, que le imprime marcas particulares. El riego mediante canales es una infraestructura fundamental, en el sentido de que permite el desarrollo del oasis, pero así también hay que reconocer la importancia de las tareas de los productores que canalizan el agua en el interior de las parcelas para producir y mantener la actividad agrícola. En este paisaje rural histórico predominan los viñedos y olivares, seguidos de frutales.

En varios sitios es posible ver la relación entre olivos y vides, en la que el primero por su condición perenne conserva sus colores durante todo el año, mientras que la vid ofrece cambios estacionales con variedad de colores desde el verde intenso hasta el rojizo en otoño. Las rutas vehiculares que atraviesan el caso de estudio se convierten en elementos que van hilvanando los diferentes paisajes con los bienes arquitectónicos y sectores urbanos históricos, que muestran las formas de intervención en el territorio y que ayudan a consolidar la imagen de los distritos.

Así mismo, las arboledas centenarias en varios de estos caminos brindan el marco adecuado de sombra para disfrutar del sitio gran parte del año. Estas dan cuenta de corredores productivos de antaño que aún funcionan en la actualidad y que podrían ser los elementos clave para formular itinerarios culturales que permitan apreciar los diversos elementos en su contexto natural y cultural, ampliando la valoración hacia el paisaje y favoreciendo el desarrollo local.

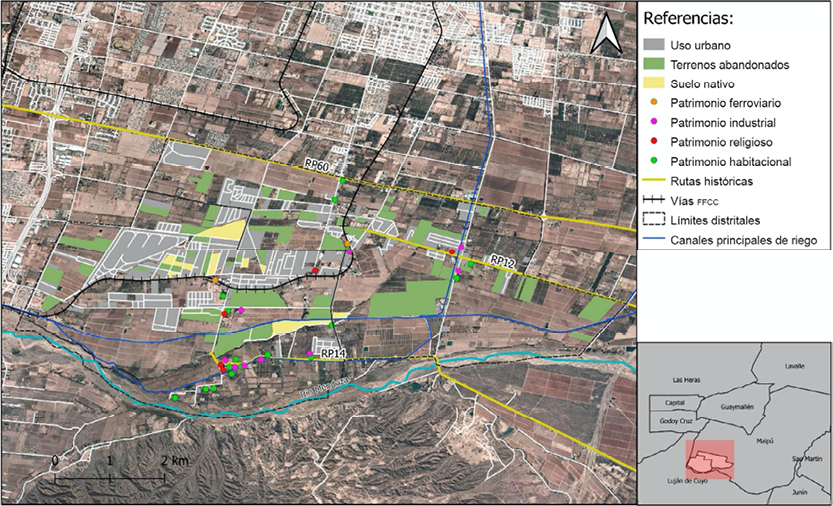

La figura 7 evidencia los elementos patrimoniales y territoriales señalados en este trabajo, que facilita indagar en sus relaciones y a partir de lo cual es posible determinar algunos lineamientos o recomendaciones, que podrían ayudar a la valorización del sitio y a generar beneficios que se extiendan hacia el territorio en general en clave de sostenibilidad, es decir, considerando factores sociales, económicos y ecológicos. Es interesante cómo la geolocalización de los bienes patrimoniales arquitectónicos en relación con los usos del suelo y la infraestructura facilita identificar por dónde se podría generar el trazado de itinerarios culturales, así como acciones concretas para la puesta en valor de los paisajes y la gestión de la planificación de los usos del suelo.

Figura 7. Usos del suelo, bienes patrimoniales e infraestructura territorial

Fuente: elaboración de los autores con base en Cirvini et al. (2009), Villalobos et al. (1999) y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Gobierno de Mendoza (2019).

En coincidencia con lo planteado en el pmot, el turismo podría ser un gran aliado para el desarrollo local. Así, consideramos que extender las ciclovías existentes en zonas urbanas y trazar veredas peatonales en el espacio del caso de estudio es un aspecto central para mejorar la accesibilidad y el recorrido del sitio. La población del Área Metropolitana de Mendoza podría ser un potencial visitante, en relación con el turismo interno que tanta atención demandó a partir de la pandemia del Covid-19 (Manzini Marchesi, 2022).

A su vez, los nuevos barrios podrían hacer uso cotidiano de estos recorridos para el esparcimiento y el deporte, además de conseguir productos frescos en proximidad y motivando la apropiación del lugar. En este sentido, la población local podría ofrecer servicios complementarios al turista, como baños, zonas de descanso, cafeterías o bares, e incluso la venta de productos que ellos mismos cultivan, al igual que alimentos derivados de la materia prima (miel, conservas, mermeladas, entre otros), para obtener un ingreso más en su economía familiar.

De esta manera, al incluir a la población local en la planificación y en las posibles ganancias o puestos de trabajo por generar, es posible que se sientan alentados a continuar con la labor agrícola, favoreciendo el recambio generacional. Dentro de estos circuitos, las bodegas y aceiteras podrían complementarse con degustaciones. Si bien las más grandes de la zona ya lo realizan, se verían beneficiados al ampliar la mirada hacia el paisaje, agregando valor a los productos que hoy ofrecen.

De acuerdo con las características históricas, culturales y productivas del caso de estudio, se podría plantear un itinerario cultural como propuesta superadora a la ruta del vino, que solo contempla algunas bodegas, para comprender el paisaje como un todo, valorizando también al olivo y a los frutales, que son distintivos del sitio. Así mismo, incluir la infraestructura territorial que hace posible el oasis.

En este sentido, se podrían generar miradores que aprovechen la marcada topografía del terreno y que ayuden a comprender la articulación entre los elementos constitutivos del paisaje. Incluso, considerar no solo los bienes históricos, sino también los naturales, como el río Mendoza, donde hoy no existe un sendero que permita su acceso y disfrute a toda la población. De esta manera se evitaría que desarrolladores inmobiliarios se apropien de este elemento y sus visuales.

Por otro lado, es importante comprender que los espacios cultivados son estratégicos para aportar a la soberanía alimentaria en proximidad a las zonas de consumo, así como para favorecer mayor biodiversidad y ayudar a mitigar el fenómeno de la isla de calor que ya se genera en varios sitios del Área Metropolitana de Mendoza (Puliafito et al., 2013). Es decir, la conservación de áreas cultivadas se relaciona no solo con aspectos económicos, sino igualmente con ambientales. Estos aspectos son relevantes para ser incluidos en documentos de ordenamiento o planificación, a fin de dejar en claro sus beneficios y que sean considerados al momento de establecer estrategias y cambios en los usos del suelo.

Respecto de las configuraciones de los nuevos barrios cerrados, creemos necesario reflexionar sobre su articulación con elementos históricos del territorio. Por ejemplo, tener en cuenta en su planificación el respeto por el arbolado en el interior de los predios, ya sean frutales u olivos. Actualmente, se advierte que en la mayoría de estos proyectos se elimina todo indicio del pasado para su diseño, dificultando su relación con el paisaje circundante, además de perder su posibilidad de aprovechamiento para continuar con la producción de alimentos.

Del mismo modo, es preciso reconsiderar el tipo de cierre o barrera física que utilizan, para evitar la segregación social y, por el contrario, favorecer una mayor interacción con el paisaje circundante. Incluso, la expansión urbana tiene sus fundamentos en la necesidad de tierras para el desarrollo de viviendas, con lo cual favorecer la densificación en algunos sectores del territorio y dentro de los barrios cerrados resulta estratégico para evitar la dispersión, sobre todo en los oasis donde el suelo fértil es escaso (Esteves, 2022).

Conclusiones

En el paisaje actual de Lunlunta y Cruz de Piedra es posible reconocer diferentes períodos históricos con relación a los modelos productivos imperantes. Esas marcas se observan en bienes arquitectónicos, arboledas centenarias, rutas productivas, canales de riego, entre otros. Se trata de un territorio con disponibilidad de agua y suelos de muy buena calidad para la producción de alimentos, que en el contexto de tierras secas resulta estratégico conservar y planificar. Por ello, sería provechoso establecer mecanismos legales y prácticos acordes que favorezcan la puesta en valor de este paisaje y permitan a la población local fortalecer la apropiación de esos espacios o lugares que condensan prácticas y son foro de memoria.

En este orden de ideas, el turismo puede ser un aliado para consolidar la identidad de los distritos, siempre y cuando esté bien gestionado. El trazado de itinerarios culturales, como figura superadora de la ruta turístico-cultural, es una tarea pendiente que ayudaría a ampliar la riqueza paisajística del caso de estudio, posibilitando mejores acciones y actividades que tiendan al desarrollo local.

A su vez, es esencial entender que las actividades agrícolas no solo se vinculan con aspectos económicos, también ayudan a generar biodiversidad y a mitigar la isla de calor, así como a ofrecer productos en fresco en cercanía a las áreas de consumo. Por ello, es necesario pensar en su articulación con los usos urbanos que actualmente amenazan su presencia y funcionalidad.

El concepto de interfaz urbano-rural soslaya la histórica mirada dicotómica entre lo urbano y lo rural, dando cuenta de una diversidad de matices para la lectura e intervención del territorio, tomando como referencia las actividades y elementos históricos en relación con los nuevos usos residenciales. Ciertamente, si solo miramos el territorio como urbano o rural, entonces estamos perdiendo la posibilidad de ampliar la riqueza paisajística. Así, resulta más conveniente identificar acciones y políticas concretas para la planificación.

La participación de la población local en acciones de planificación es fundamental, ya que son quienes están en contacto de forma permanente con el paisaje que habitan. Los aspectos culturales forman parte de la dimensión social de la sostenibilidad, con lo cual, si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible como señala el pmot, es preciso trabajar a escala local y de acuerdo con las necesidades de los pobladores. El departamento de Maipú tiene muchas potencialidades para favorecer el desarrollo sostenible mediante políticas que tiendan al rescate y puesta en valor de los usos históricos, en complemento con los nuevos usos residenciales, de forma tal de asegurar intervenciones que sean coherentes con la realidad natural y cultural de cada distrito.

Referencias

Alburquerque, F. (2008). Desarrollo local y empleo. Organización Internacional del Trabajo.

Arocena, J. (1997). Lo global y lo local en la transición contemporánea. Cuadernos del claeh, 78-79.

Bernabeu, M. M., & Martín, F. D. (2019). El periurbano recreado: urbanizaciones cerradas como nuevos híbridos en el paisaje hídrico del Área Metropolitana de Mendoza, Argentina. Quid 16, 11, 55-85.

Bianchi, R. G. (2014). Historias que son historia en suelo maipucino. Antucura.

Blanco Villacorta, M. W., & Mollericona Alfaro, M. D. (2022). Contribuciones de la agricultura urbana para el desarrollo sostenible y saludable de las ciudades en el futuro. Apthapi, 8(1), 2335-2342. https://apthapi.umsa.bo/index.php/ATP/article/view/122/112

Calderón-Puerta, D. M., Arcila-Garrido, M. L., & López-Sánchez, J. A. (2018). Las rutas e itinerarios turístico-culturales en los portales oficiales de turismo de las comunidades autónomas españolas. Revista de Estudios Andaluces, 35, 123-145. https://doi.org/10.12795/rea.2018.i35.05

Campesino Fernández, A. J. (2006). Controversia patrimonial. ph, 60(1). https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/2239

Centro Vitivinícola Nacional. (2010). La vitivinicultura en 1910. Emilio Coll e Hijos Eds.

Cepparo, M. E., Prieto, E., & Gabrielidis, G. (2016). Olivares y viñedos en Mendoza: procesos que los acercan y alejan desde sus comienzos hasta 1990. Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad, 3(8), 82-109. https://www.redalyc.org/journal/4695/469546449006/html/

Cirvini, S. (2001). La edificación “contra temblores”: aportes para una historia de la construcción sismorresistente en Argentina. Revista de Historia de América, 128, 141-163. https://www.jstor.org/stable/20140065

Cirvini, S. A., & Manzini, L. (2012). El paisaje vitivinícola: identificación y caracterización. Mendoza, Argentina. Revista de Historia Americana y Argentina, (47), 101-131. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8485/04-cirvini-manzini-rhaya-v47n1.pdf

Cirvini, S., Gómez Voltán, J., Manzini, L., Raffa, C., Angeleri, F., & Marchionni, F. (2009). Patrimonio arquitectónico del Área Metropolitana de Mendoza: métodos y técnicas para su detección, catalogación y evaluación como recurso. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales. (2008). Carta de itinerarios culturales. https://www.icomos.org/images/documents/Charters/culturalroutes_sp.pdf

Consejo de Europa. (2000). Convenio Europeo del Paisaje.

Dalla Torre, J., Sales, R., Esteves, M., & Ghilardi, M. R. (2019). Los territorios de interfase urbano-rural en tierras secas: reflexiones sobre su tratamiento en las políticas de ordenamiento territorial de Mendoza. Quid 16, 11, 137-150. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6974412&info=resumen&idioma=spa

Díaz, G. (2015). Turismo interno y desarrollo local. Revista Académica eco, 13, 55-66. http://recursosbiblio.url.edu.gt/CParens/Revista/eco/Numeros/13/06/06_eco_13.pdf

Elías Pastor, L. V. (2008). Paisaje del viñedo: patrimonio y recurso. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 6(2), 137-158.

Esteves, M. J. (2022). El paisaje cotidiano en la planificación de territorios de interfaz urbano-rural. En J. Dalla Torre, R. Sales & J. Quiroga (Eds.), Las fronteras en la vida cotidiana de las ciudades neoliberales: el caso del Área Metropolitana de Mendoza (pp. 81-99). Tesseo. https://www.teseopress.com/lasfronterasenlavidacotidianadelasciudadesneoliberales/chapter/capitulo-3-el-paisaje-cotidiano-en-la-planificacion-de/

Fernández Peláez, J. (1961). Historia de Maipú. Talleres Gráficos D’Accurzio.

Girini, L. (2004). La arquitectura de la revolución vitivinícola, Mendoza, Argentina (1885-1910). Universum, 2(19), 28-43.

Grilli, D. G. (2019). Uva en carro, vino en vagones. Espacio y vitivinicultura: el ferrocarril como agente transformador de la vitivinicultura en el oasis norte de la provincia de Mendoza, 1900-1912. Edifyl.

Gudiño, M. E. (2018). Regulación del mercado para conservar suelo agrícola: interfaz urbano-rural, zona metropolitana de Mendoza, Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo, 50(2), 155-172. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/RFCA/article/view/2953

Guevara, M. E. (2002). Estudio de los cambios del paisaje de Lunlunta (Maipú, Mendoza) en el periodo 1990-2021. Universidad Nacional de Cuyo.

Hernández Ramírez, J. (2011). Los caminos del patrimonio: rutas turísticas e itinerarios culturales. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(2), 225-236.

Ley 8051 de 2009 (22 de mayo), ordenamiento territorial y usos del suelo: marco regulatorio. Boletín Oficial 28407.

Ley 8999 de 2017 (31 de agosto), plan provincial de ordenamiento territorial. Boletín Oficial 30437.

López Goyburu, P. (2017). Miradas innovadoras sobre la interfaz urbano-rural: el plan de Extensión de Ámsterdam, los planes del Condado de Londres y del Gran Londres, y el plan Dedos de Copenhague. eure, 43(128), 175-196.

López Pérez, J. F., Delgado Gómez, D. L., & Vinasco Torres, L. (2005). La interfase urbano rural como territorio y espacio para la sostenibilidad ambiental. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 4(7), 29-41.

Luis, N., & Esteves, M. J. (2022). Técnica y política en la sismoconstrucción en Mendoza en la década del ’20: la acción del Estado en los casos de Costa de Araujo y Villa Atuel. Estudios Sociales del Estado, 8(15), 64-99.

Manzini Marchesi, L. (2015). La dimensión histórica versus la banalización del paisaje: el caso del paisaje rural del departamento de Maipú, Mendoza-Argentina. Tabula Rasa, 22, 227-263. https://doi.org/10.25058/20112742.31

Manzini Marchesi, L. (2022). Claves de lectura histórico-perceptuales para desarrollar el turismo de proximidad en paisajes agro-vitivinícolas del área metropolitana de Mendoza. Ayana, 2(2), 1-26. https://doi.org/10.24215/27186717e023

Martín de Codoni, E. (2008). Mercedarios en la Mendoza independiente. En G. Videla & R. Del Valle Herrera (Eds.), Aportes para la historia de la Iglesia en Mendoza (p. 292). Junta de Estudios Históricos de Mendoza.

Mata Olmo, R. (2010). La dimensión patrimonial del paisaje: una mirada desde los espacios rurales. En J. Maderuelo (Coord.), Paisaje y patrimonio (pp. 31-73). Abada.

Maza, J. I. (1990). Toponimia, tradiciones y leyendas mendocinas. Fundación Banco de Boston.

Mendoza, Á. (2021, 19 de diciembre). Bajos de Lunlunta, un territorio mágico con historia, abolengo y originalidad. Memo. https://www.memo.com.ar/opinion/bajos-lunlunta-columna-angel-mendoza/

Mercosur. (2009). Anteproyecto de itinerarios culturales del Mercosur. http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Anteprojeto_itinerarios_culturais_mercosul_espanhol.pdf

Mikkan, R. (2014). Atlas geomorfoógico de la provincia de Mendoza. Edifyl. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/15157/mikkan-atlasgeomorfologico-tomoii.pdf

Ministerio de Turismo de la provincia de Mendoza. (2014). Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística.

Morère Molinero, N. (2012). Sobre los itinerarios culturales del Icomos y las rutas temáticas turístico-culturales: una reflexión sobre su integración en el turismo. Revista de Analisis Turístico, 13, 57-68. http://www.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/sociales_8/Turismo/NMonr_re Molinero.pdf

Moretti, G. (2011). Historia, arquitectura y paisajes del vino en Mendoza (Argentina). En Actas del Congreso Internacional de Paisajes y Patrimonio Cultural del Vino y de otras Bebidas Psicotrópicas (pp. 1-15).

Municipalidad de Maipú. (2021). Plan Municipal de Ordenamiento Territorial Maipú Sostenible, 2019-2045.

Navarro Drazich, D. (2019). Analisis del diseño del Plan Provincial de Mendoza Turismo 2024. En Memorias II Congreso Internacional de Turismo de Serranías “Investigación y Gestión del Patrimonio” (pp. 278-288).

Nogue, J. (2007). La construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva.

Olmedo, G. F., Navarro Canafoglia, V. P., & Pérez, M. (2016). Estimación del avance urbano sobre la interfase urbano-rural del oasis norte de la provincia de Mendoza: análisis temporal y espacial. En inta (Ed.), Primera Reunión Científica del Programa Nacional de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones.

Ordenanza 4412 de 2010, cambio de zona en Lunlunta. Boletín Oficial, 3 de mayo de 2010.

Ordenanza 5011 de 2012, conglomerados urbanos de carácter rural. Boletín Oficial, 30 de mayo de 2012.

Organización de las Naciones Unidas (onu). (2018). Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html

Ponte, J. R. (2005). De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias: cinco siglos de historia de acequias, zanjones y molinos. Incihusa-Conicet.

Porcal Gonzalo, M. C. (2011). El patrimonio rural como recurso turístico: la puesta en valor turística de infraestructuras territoriales (rutas y caminos) en las áreas de montaña del País Vasco y de Navarra. Cuadernos de Turismo, 27, 759-784.

Prats, L. (2005). Concepto y gestión del patrimonio local. Cuadernos de Antropología Social, 21, 17-35.

Puliafito, S., Bochaca, F., & Allende, D. (2013). Mitigación de la isla de calor urbana en ciudades de zonas áridas. Proyecciones, 11(2), 29-45.

Raffa, C. B., & Luis, N. (2020). Caminos para el turismo y la producción: la acción de la Dirección Provincial de Vialidad en Mendoza (1933-1943). Coordenadas, 7(2), 146-172.

Richard Jorba, R. (1998). Poder, economía y espacio en Mendoza 1850-1900. FFyL-UNCuyo.

Richard Jorba, R. (2003). Transformaciones en la región centro-oeste de la Argentina. De un espacio económico binacional a la formación de la “economía regional” vitivinícola y la integración al mercado nacional: Mendoza y San Juan, 1870-1914. Andes, 14.

Rodríguez Vázquez, F. (2019). Industrias posibles para una economía regional vitivinícola: la elaboración de aceites en Mendoza (1932-1943). Travesía, 21(1), 65-94.

Rusconi, C. (1962). Poblaciones pre y posthispánicas de Mendoza. Volumen III. Arqueología. Imprenta Oficial.

Scoones, A. (2018). Territorios rurales en Mendoza: inversiones vitivinícolas y avance urbano en el oasis norte. Convergencias, 1(1), 87-105.

Suden, C., & Esteves, M. (2023). Paisajes agrícolas como recurso turístico y oportunidad para el desarrollo local: el caso del Cinturón Verde de Mendoza (Argentina). Turpade: Turismo, Patrimonio y Desarrollo, 2(19), 1-17. https://doi.org/10.21640/rt.v2i19.73

Títiro, M. (2016, 16 de marzo). Una ruta turística de Maipú está llena de pozos. Los Andes. https://www.losandes.com.ar/una-ruta-turistica-de-maipu-esta-llena-de-pozos/

Van den Bosch, M. E. (2021). El paisaje vitícola de la provincia de Mendoza: su valoración económica y social. Ediciones inta.

Van den Bosch, M. E., & Bres, E. (2021). Dinámica de la estructura agraria de los distritos agrícolas del oasis norte de Mendoza. Ediciones inta. http://www.travesia-unt.org.ar//pdf/volumen211/105-fernandez 21-1.pdf

Velasco, M. I. (1949). La olivicultura en la República Argentina. Boletín de Estudios Geográficos, 4, 11-36. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/11816/01-velasco.pdf

Verdaguer, J. A. (1932). Historia eclesiástica de Cuyo. Premiata Scuola Tipográfica Salesiana.

Villalobos, A. M., Grinberg, A., Salustro, S., Bodiglio, S., Moyano, C., Allevi, L., Gatica, G., & Fader, V. (1999). Preinventario de bodegas del oasis norte. Instituto Provincial de la Cultura. Inédito.

*Doctor en Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Conicet; Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo. Área de estudio: paisaje cultural, patrimonio y sostenibilidad. Correo electrónico: mesteves@mendoza-conicet.gob.ar

**Doctora en Historia. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Conicet. Área de estudio: historia urbana, infraestructura. Correo electrónico: nluis@mendoza-conicet.gob.ar

1En cercanía al caso de estudio, en el distrito de Barrancas, se encuentra la capilla Nuestra Señora del Rosario, que data de c. 1807 y que era el centro evangelizador de la zona (Verdaguer, 1932).

2La fuerte actividad sísmica en la provincia genera que muchos edificios antiguos construidos principalmente con tierra cruda ya no existan por problemas asociados a su estabilidad, los cuales eran reemplazados por otros con materiales más modernos (Cirvini, 2001; Luis & Esteves, 2022).

3Fue indispensable para el consumo humano el agua de las acequias y canales, que era purificada en el interior de las propiedades para luego ser consumida.

4Se indica en modo condicional, ya que se coincide con Guevara (2002) cuando expresa que se debería analizar qué tipo de vegetación se establece de forma espontánea sobre los suelos que son abandonados, pues podrían ser especies no nativas y que afecten la biodiversidad.