Sección general

Lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible para el área de influencia del embalse Topocoro en Betulia (Santander)

Strategic Guidelines for Sustainable Development in the Influence Area of the Topocoro Reservoir in Betulia (Santander)

Diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável da área de influência do reservatório de Topocoro em Betulia (Santander)

![]() Cristhian Fernell García Lozano*

Cristhian Fernell García Lozano*

![]() Jemay Mosquera Téllez**

Jemay Mosquera Téllez**

![]() Gendler Alexander Jaimes Gauta***

Gendler Alexander Jaimes Gauta***

Recibido: 4 de julio de 2022

Aprobado: 8 de febrero de 2024

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12204

Para citar este artículo

García Lozano, C. F., Mosquera Téllez, J., & Jaimes Gauta, G. A. (2024). Lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible para el área de influencia del embalse Topocoro en Betulia (Santander). Territorios, (51), 1-27. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12204

Universidad del Rosario

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Resumen

La metodología aplicada para el desarrollo del proceso investigativo se enmarca en una fundamentación conceptual asociada al enfoque sistémico del territorio y a las unidades de paisaje como herramienta para su planificación multiescalar; y al diagnóstico territorial municipal que permitió evidenciar las potencialidades y los conflictos de uso del territorio asociados a la construcción y puesta en marcha del embalse multipropósito Topocoro. Como resultado, se obtiene una serie de lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible que sirve de base para la estructuración de un modelo de ordenamiento territorial sostenible que permite organizar el municipio de Betulia en macrounidades y unidades de paisaje enfocadas a configurar unidades parcelarias en predios que no afecten mayormente la masa biótica y abiótica, y contribuyan a la reactivación económica y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades locales.

Palabras clave

Embalse; conflictos; desarrollo sostenible; ordenamiento territorial; potencialidades; unidades de paisaje.

Abstract

The methodology applied for the development of the research process is framed in a conceptual basis associated with the systemic approach of the territory and the landscape units as a tool for their multiscale planning; and the municipal territorial diagnosis that allowed evidencing the potentialities and land and use conflicts associated with the construction and operationalization of the multipurpose reservoir Topocoro. As a result, a series of strategic guidelines for sustainable development is obtained that serves as the basis for the structuring of a sustainable land management model that allows to organize the municipality of Betulia in macro units and landscape units focused on configuring plot units on sites that do not mainly affect biotic and abiotic mass, contribute to economic reactivation and the improvement of the living conditions of local communities.

Keywords

Reservoir; conflicts; sustainable development; territorial planning; potentialities; landscape units.

Resumo

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do processo de investigação enquadra-se em uma base conceitual associada à abordagem sistêmica do território e das unidades de paisagem como ferramenta para o seu planejamento multiescalar; e o diagnóstico territorial municipal que permitiu demonstrar as potencialidades e conflitos de uso do território associados à construção e implantação do reservatório multipropósito de Topocoro. Como resultado, obtém-se uma série de diretrizes estratégicas para o desenvolvimento sustentável que servem de base para a estruturação de um modelo de planejamento territorial sustentável que permite organizar o município de Betulia em macrounidades e unidades de paisagem focadas na configuração de unidades parcelares nas propriedades que não afetam principalmente a massa biótica e abiótica, contribuem para a reativação econômica e a melhoria das condições de vida das comunidades locais.

Palavras-chave

Reservatório; conflitos; desenvolvimento sustentável; planejamento territorial; potencialidades; unidades de paisagem.

Introducción

Generalmente se cree que con la construcción de represas hidroeléctricas se impulsa el desarrollo nacional y regional, sin embargo, en muchos casos, los beneficios en términos económicos, sociales, culturales y ambientales son menores que los costos que se deben asumir. Al mismo tiempo, la vida útil de las hidroeléctricas está estrechamente ligada a los procesos de sedimentación que se producen por el arrastre de material proveniente de los afluentes que nutren los embalses, a la desaparición de bosques nativos, a la aparición de parcelaciones recreativas o de segunda residencia y a actividades agrícolas o ganaderas no planificadas.

Por otro lado, es posible que con este tipo de proyectos se generen desplazamientos a grupos poblacionales que deberán enfrentar mayores riesgos de empobrecimiento, como perder sus tierras, el trabajo, la vivienda, su seguridad alimentaria, entre otras, que finalmente podrían causar una pérdida de la identidad cultural, ya que en los procesos de reubicación solo se tienen en cuenta aspectos físico-espaciales.

En Colombia, las bases para establecer el uso del suelo son determinadas por las entidades públicas. En ejercicio de la autonomía territorial que les concede la Constitución Política (cp) a los municipios, concebidos como la unidad básica de planificación y ordenamiento territorial del país, son las alcaldías y los concejos municipales los que deben regular los usos del suelo, por medio de instrumentos y herramientas de planificación y gestión, sobreponiendo el interés común sobre el particular, asegurando el reparto equitativo de cargas y beneficios, y contemplando la función social y ecológica de la propiedad (cp, 1991; Ley 388/1997).

La construcción del megaproyecto del embalse Topocoro, ubicado en el departamento de Santander sobre el cañón del río Sogamoso, tiene como fin promover el desarrollo de la región y el país al convertirse en la tercera planta generadora de energía más importante de Colombia. El proyecto fue desarrollado desde 2014, durante cinco años, y utilizó 10 422 ha, de las cuales se inundaron 7000 en los municipios de Betulia, Zapatoca, Girón, San Vicente de Chucurí y Los Santos (tabla 1), para contener 4800 millones de m3 (https://santandercompetitivo.org/).

La construcción del proyecto trajo consigo grandes impactos sobre el territorio, dentro de los cuales se puede destacar el cambio de uso del suelo productivo dedicado a la agricultura y a la pesca por el de generación de energía; la pérdida de la vocación agrícola de campesinos con unas tradiciones de más de 260 años que de manera forzosa tuvieron que cambiar de actividad económica y migrar a otros municipios y ciudades; la pérdida de la historia construida colectiva e individualmente en este territorio; y el cambio de valor del suelo asociado a la dinamización de la recreación y el turismo, y a efectos especulativos (Ureña Arciniegas & Sánchez Pulido, 2016; García Lozano, 2017; Roa-Avendaño, 2019; Corzo Arévalo, 2020, 2021).

En consecuencia, los asentamientos humanos La Playa, El Peaje y El Cedral, del municipio de Betulia, han duplicado su población en menos de diez años, con nuevos habitantes que buscan oportunidades de empleo (dane, 2020) y presentan aumento de población flotante de fines de semana y vacaciones, mientras que la especulación del valor de la tierra conduce a la oferta de parcelaciones mínimas que no se enmarcan en la normativa vigente y cuyos altos costos originan el desplazamiento de los campesinos residentes.

De acuerdo con la problemática identificada, los objetivos del trabajo fueron orientados a profundizar en los conceptos, tendencias y normativas relacionadas con el desarrollo sostenible (Hollmann, 2017; Cepal, 2020; Minciencias, 2018; Domínguez et al., 2019) y el desarrollo territorial integrado (Yory, 2007) en áreas de influencia de proyectos de infraestructura de alto impacto; a realizar un diagnóstico territorial del municipio de Betulia sobre el área de influencia del embalse Topocoro, a partir de información documental y datos del Departamento Nacional de Planeación (dnp), del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), entre otros, así como del análisis de las actividades que se desarrollan en el departamento de Santander (Gobernación de Santander, 2014) y en el municipio de Betulia en particular, para determinar las modificaciones de la estructura de la propiedad y los usos del suelo producidos sobre el área de influencia de la represa Topocoro; y a proponer un modelo de ocupación territorial del área de influencia del embalse Topocoro en el municipio de Betulia, atendiendo a la vocación del suelo y a la valoración del paisaje.

El trabajo permitió identificar que, frente a los cambios que se están dando en forma espontánea, los instrumentos de planeación existentes no disponen de directrices claras que ayuden a aprovechar las potencialidades del territorio y a ordenar un desarrollo sostenible. Además, la evaluación de los impactos producto del análisis de la naturaleza de los cambios del territorio permitió formular opciones de desarrollo sostenible para una planificación sostenible que responda a la nueva vocación del suelo y que podría ser incorporada a los esquemas de ordenamiento territorial municipal.

Metodología

El enfoque descriptivo y analítico de carácter cuantitativo y predominantemente deductivo (Hernández Sampieri et al., 2014), aplicado a un estudio de caso, se orientó a determinar la situación territorial de Betulia (Santander), producto de la construcción del embalse Topocoro, y a proponer lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible para el municipio. La metodología se estructura en tres fases: fase conceptual y normativa, relacionada con la identificación de aspectos teóricos y jurídicos asociados al ordenamiento territorial sostenible, y tendencias enmarcadas en el estudio de las represas del Guavio, Guatapé y Tominé; fase diagnóstica, con aplicación específica en el municipio de Betulia y dirigida a identificar las potencialidades y conflictos de uso de territorio, se llevó a cabo mediante revisión documental y trabajo de campo sobre el desarrollo de la constitución predial de los terrenos circundantes a través del tiempo y la aplicación de entrevistas a los pobladores originales de lugar, instrumentos que permitieron identificar los cambios en las actividades de parcelación y subdivisión de la tierra, económicas y productivas, y su consolidación se logró por medio de matrices de correlación de variables, según determinantes territoriales de carácter ambiental, social y económico definidas previamente. Por último, la fase propositiva, efectuada a partir de los resultados de las etapas anteriores, está representada en la formulación de lineamientos de ocupación del territorio, estrategias sostenibles de planificación, macrounidades y unidades de paisaje. Como resultado, la estructura metodológica posibilitó el desarrollo procedimental del trabajo y facilitó el cumplimiento de los resultados esperados.

Fundamentación conceptual

El sistema territorial en un ámbito geográfico cualquiera corresponde al conjunto de elementos y procesos naturales y culturales existentes en el territorio (Orea & Gómez, 2013) y su análisis debe ser orientado a la interpretación de las políticas de conservación y recuperación del medio ambiente, definición de usos acordes a la vocación del suelo y expectativas de las comunidades locales (Massiris, 2018), de tal forma que permita definir el modelo territorial como expresión simplificada del sistema constituido por características naturales, procesos económicos, sociales y ambientales, y sus repercusiones territoriales expresadas en términos de conflictos y potencialidades.

Por lo tanto, el sistema territorial puede ser abordado desde el medio físico y las actividades humanas de producción, consumo y relación social; los asentamientos humanos y sus canales de interrelación; y el marco legal que regula y administra las reglas de su funcionamiento. A su vez, cada uno de los subsistemas es configurado por un universo de relaciones entre elementos y procesos más simples (Rojas, 2018), teniendo presente que la importancia de las decisiones políticas no debe ocultar la idoneidad técnica de los procesos del ordenamiento territorial asociados a cada subsistema.

La noción de desarrollo sostenible parte de la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo en 1972, que fue oficializada en 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (onu) desde un enfoque inicialmente parcializado por intereses de países desarrollados (Castillo Sarmiento et al., 2017), pero que más adelante, en la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra de 1992, se consolida como un proceso efectivo en el tiempo y espacio (Hollmann, 2017).

Posteriormente, en la Cumbre de Johannesburgo de 2002, el desarrollo sostenible adquiere una visión más integradora que incorpora la tecnología y la amplia participación en la formulación de políticas, adopción de decisiones y ejecución de actividades a todos los niveles (Minciencias, 2018; Domínguez et al., 2019; Cepal, 2020), lo cual ha permitido complementar los pilares iniciales de la sostenibilidad (ambiental, social y económico) con variables políticas, culturales y tecnológicas que han aportado a una interpretación ampliada de ella.

En lo que respecta al ordenamiento territorial, la Carta Europea lo define como expresión espacial de políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda sociedad; como disciplina interdisciplinar de carácter científico, técnico-administrativo y político tendiente a la organización física del espacio desde un enfoque direccionado al desarrollo equilibrado de las regiones (Consejo de Europa, 1983, citado por Sanabria Pérez, 2014), lo que se complementa con la necesidad de una concepción integradora que promueva la articulación entre ciudad y región, campo y ciudad, y permita optimizar la gobernabilidad, productividad y habitabilidad, por medio de la conectividad y competitividad, teniendo en cuenta el mercado y las condiciones de consumo que este determina (Yory, 2007). De esta manera, se puede conseguir un ordenamiento territorial integrado orientado al desarrollo sostenible equilibrado de la estructura físico-geográfica de soporte territorial y de las actividades del ser humano en el entorno.

En el ámbito del ordenamiento territorial, el paisaje puede ser considerado desde una concepción visual, como una extensión de terreno apreciable desde una percepción plurisensorial y con calidades estéticas; ecológica, como un lugar que existe independientemente de la percepción y que se caracteriza esencialmente por su dinámica asociada a actividades humanas (Baudry & Burel, 2002, citado por Másmela, 2010); como una porción territorial específica con interrelaciones antrópicas y naturales, y manifestación fenomenológica de relaciones espacio-temporales que combina nociones biológicas, interdisciplinares y complejas, que comprenden además las percepciones de los habitantes (Mazzoni, 2014; Zubelzu Mínguez & Allende Álvarez, 2015; Echeverri, 2016; Rivera-Pabón & Senna, 2017).

Así las cosas, las unidades de paisaje se asumen como áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciable, única y singular, que ha ido adquiriendo las características que la definen tras un largo período. Por lo tanto, el conocimiento de los procesos de producción del espacio puede servir para articular las interdependencias y las implicaciones que conforman lo socionatural, la representación cultural intangible y la valoración de las secuencias temporales que lo definen y facilitan el análisis de sus particularidades en términos de calidad, fragilidad y capacidad de acogida, como soporte para la planificación territorial (Mazzoni, 2014; Flórez Gutiérrez et al., 2021).

El paisaje también se encuentra estrechamente articulado con las dinámicas turísticas, entre las cuales toman cada vez más fuerza el turismo ecológicamente sostenible integrado a los procesos de ordenamiento territorial, para asegurar una relación armónica de largo plazo entre el ser humano y el entorno natural (Corzo Arévalo, 2020). Además, su estimación como patrimonio natural y su potencial para ofrecer servicios ecosistémicos culturales le otorgan mayor valor y exigen su adecuada gestión para la protección y conservación de sus características en el tiempo (Zubelzu Mínguez & Allende Álvarez, 2015).

De esta manera, los componentes físicos (relieve, superficie del suelo, rocas y sistema hídrico, entre otros, que dan respuesta visual en cuanto a color, formas, textura o rugosidad), bióticos (fauna y vegetación natural o manejada) y antrópicos (actividades agrícolas y ganaderas, industriales y mineras, turísticas y deportivas, infraestructura y edificaciones) (Másmela, 2010) son determinantes en la impresión visual y percepción del conjunto, de tal suerte que las transformaciones aceleradas del territorio conllevan la pérdida de la calidad visual y el desequilibrio ambiental, lo que implica conservarlo, recuperarlo y mejorarlo a través de la gestión territorial, que establezca acciones políticas y medidas concretas para su protección.

Lo anterior requiere de instrumentos para la valoración perceptiva del paisaje en términos cualitativos que respondan a condiciones espacio-temporales específicas y posibiliten la descripción y clasificación de sus componentes y características particulares; la identificación de potencialidades y conflictos existentes; la definición de escenarios evolutivos en término de calidad, fragilidad y capacidad de absorción; y la formulación de propuestas, todo ello expresado por medio de documentos técnicos, mapas y fichas descriptivas (Mazzoni, 2014; Flórez Gutiérrez et al., 2021).

Las normas y leyes nacionales asociadas al ordenamiento territorial ambiental en Colombia promueven el desarrollo humano sostenible y se soportan en instrumentos internacionales aplicables a las grandes represas, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp) de las Naciones Unidas (onu, 1966) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb) (onu, 1992). La normativa nacional se soporta en la Constitución Política de Colombia (cp, 1991) y define que el elemento normativo por excelencia para el ordenamiento de un municipio es el Plan de Ordenamiento Territorial (Ley 388/1997), el cual debe indicar el modelo de ocupación del territorio y la implantación de elementos urbanísticos u obras civiles de gran magnitud, tales como proyectos de infraestructura para el abastecimiento de energía, caso concreto de la hidroeléctrica Hidrosogamoso, formulado como uno de los tres megaproyectos del Plan de Desarrollo del Departamento 2012-2015 de Santander, articulado a los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Lebrija, Zapatoca y Betulia, y al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Girón, en los cuales se normalizan las opciones para realizar el ordenamiento territorial de las zonas urbanas, rurales, suburbanas y de expansión urbana bajo influencia directa del megaproyecto (Fuentes & Prada, 2017).

Entre los estudios de casos se encuentran un caso internacional representado en la represa del Valle de Bravo en México y tres represas nacionales, como son Guatapé, el Guavio, Tominé, todas construidas por la empresa Isagen S. A. E. S. P.

La represa de Valle de Bravo hace parte del complejo hidroeléctrico Miguel Alemán, ubicado en el Estado de México y caracterizado por una condición geográfica dispuesta entre la alta montaña y las tierras bajas de los Estados de Michoacán y Guerrero, con un relieve accidentado y morfología propia del sistema montañoso del Nevado de Toluca, que da origen a tres formas características del relieve: accidentadas, de lomeríos y planas, y por importantes recursos forestales e hidrológicos.

El complejo compuesto por siete presas es de gran importancia por cuanto proporciona energía eléctrica para la Ciudad de México y lugares vecinos, aprovechando las aguas de diferentes cuencas hidrográficas. Sin embargo, a pesar de responder a una política pública para el desarrollo industrial de la región y el país, no condujo al desarrollo integral de la región, en la medida que la población nativa fue reubicada en lugares lejanos, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida y disfrutar los beneficios del proyecto; modificó vocación y uso del territorio orientados a actividades agrícolas por dinámicas relacionadas con ocio y segunda residencia; transformó la estructura de propiedad latifundista a raíz de atributos paisajísticos de atractivo turístico que promovieron actividades de segundas residencias para población foránea con altos ingresos económicos (Sierra López, 2011).

Por su lado, el análisis de las represas de Guatapé (Antioquia), Tominé y el Guavio (Cundinamarca) evidencia que su construcción y puesta en funcionamiento implicó la reubicación de la población campesina y cambios en los usos del suelo tradicionalmente relacionados con actividades agrícolas y mineras a usos propios del turismo y la recreación con presencia de parcelaciones de alto estrato socioeconómico y población mayoritariamente flotante (turistas) dedicada a pesca, deportes náuticos y turismo de aventura (García Lozano, 2017).

Diagnóstico territorial

El proyecto hidroeléctrico del río Sogamoso, denominado embalse Topocoro, fue desarrollado por la empresa de capital mixto Isagen S. A. E. S. P., está localizado en el departamento de Santander, en el cañón donde el río Sogamoso cruza la serranía de La Paz, 75 km aguas arriba de su desembocadura en el río Magdalena; actúa como una de las cinco centrales de generación más grandes del país, posee una altura de 190 m sobre el actual nivel del río, capacidad instalada de 820 MW, energía media de 5056 GWh/año, caudal medio de 474,6 m3/s y área de la cuenca tributaria de 2 117 800 ha, generadora de una superficie del espejo de agua de 6934 ha, para un volumen total de 4800 hm3 (Isagen, 2009).

Su influencia está dada en los municipios santandereanos de Betulia, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Lebrija, Girón, Los Santos. Sin embargo, su influencia local se encuentra localizada en algunas veredas de cada municipio y es más intensa en el municipio de Betulia, perteneciente a la región del Magdalena Medio y a la provincia de Mares, el cual presenta variados paisajes y diversas formas del relieve, ríos (Sogamoso y Chucurí) y quebradas (La Putana, La Cabezonera, Azufrada y Paramera).

Las principales actividades económicas del municipio hacen parte del sector primario y corresponden a una economía campesina fundamentalmente de tipo extractivo basada en la producción agropecuaria tradicional (ganadería de bovinos y cultivos de plátano, maíz, yuca, cacao, café, caña panelera, cítricos, frutales, hortalizas, entre otros) y en la extracción de madera, que ejercen una presión socioeconómica sobre los recursos naturales debido al predominio del minifundio y pequeña propiedad (tabla 1).

Tabla 1. Cantidad de terreno inundado en cada municipio

|

Municipio |

Área inundada (ha) |

Área total municipio (ha) |

% de inundación |

|

Betulia |

3334,6 |

38 392 |

8,56 |

|

Girón |

2555,7 |

46 366 |

5,51 |

|

Zapatoca |

745,0 |

34 328 |

2,16 |

|

Los Santos |

150,0 |

28 074 |

0,53 |

|

San Vicente de Chucurí |

135,0 |

112 242 |

0,12 |

|

Lebrija |

1,0 |

54 547 |

0,01 |

|

Total general |

6921,3 |

Fuente: elaboración de los autores a partir de Isagen (2009).

El nombre Topocoro proviene del dialecto de la comunidad indígena guane, que antiguamente habitaba la región y reconocía a Betulia con esa denominación, de tal forma que por ser el municipio que mayor área aporta al embalse se dio ese nombre en su honor. La construcción del embalse implicó la relocalización de infraestructura, de escuelas y de 283 familias, correspondientes a 1110 personas, de las cuales 167 familias eran de Betulia, y las expectativas de uso del suelo se orientan prioritariamente hacia la trasformación de las actuales dinámicas por actividades emergentes, tales como pesca (31 %), turismo (29 %) y transporte (26 %), mientras que otras actividades estratégicas y complementarias no hacen aún parte del imaginario colectivo, como es el caso del agua para consumo y riego (9 %), la conservación, (2 %), los deportes náuticos (2 %) y la acuicultura (1 %) (Fuentes & Prada, 2017). Además, generó procesos irreversibles de impacto ambiental negativo en ecosistemas estratégicos (Ureña Arciniegas & Sánchez Pulido, 2016).

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el uso prioritario y la mayor parte de las restricciones están asociadas al proceso de generación de energía. Por lo tanto, para ordenar y desarrollar los usos alternos, debe tenerse en cuenta la fluctuación del nivel del embalse de hasta 50 m, la existencia de áreas inestable y potencialmente inestables alrededor del embalse, las restricciones de acceso a las zonas donde se encuentra la infraestructura de generación de energía (captación, presa, vertedero, etc.), la presencia de empalizadas en las colas del embalse y la franja de protección del embalse.

No obstante, el Plan de Ordenamiento del Embalse (poe) contempla usos alternativos (Fundación Humedales, 2015), tales como “el turismo de naturaleza y unos subproductos como el turismo rural, turismo cultural y turismo científico” (Corzo Arévalo, 2020, p. 64), por medio de los cuales se busca aprovechar las potencialidades paisajísticas del embalse y la serranía de los Yariguíes, que han llevado a la generación de actividades y servicios turísticos de hotelería, gastronomía, transporte náutico, recreación y deporte (Roa-Avendaño, 2019).

En el marco de los aspectos ambientales, sociales y económicos, registrados en los estudios de caso, se presenta el análisis comparado de dichos proyectos con el embalse Topocoro, con el fin de identificar patrones de repetición en los aspectos estratégicos identificados (tabla 2).

Tabla 2. Análisis comparativo de embalses en Colombia

|

Sistema |

Aspectos estratégicos |

Represa |

|||

|

Guavio |

Tominé |

Guatapé |

Topocoro |

||

|

Ambiental |

Variedad de recursos naturales. |

||||

|

Alto grado de contaminación del recurso hídrico por manejo inadecuado de residuos. |

|||||

|

Extinción de la fauna y la flora silvestre. |

|||||

|

Destrucción de bosques por talas y quemas. |

|||||

|

Fragilidad del ecosistema. |

|||||

|

Vulnerabilidad frente a sismos. |

|||||

|

Explotación de recursos naturales. |

|||||

|

Reservas forestales e hídricas de interés. |

|||||

|

Áreas de interés turístico, ecológico y científico. |

|||||

|

Deterioro del medio ambiente. |

|||||

|

Erosión superficial e inestabilidad geotécnica. |

|||||

|

Deforestación de la zona de influencia. |

|||||

|

Cambios climáticos y aumento de humedad. |

|||||

|

Disminución de fauna, muerte o desplazamiento. |

|||||

|

Calidad y disponibilidad de agua potable. |

|||||

|

Mantenimiento constante al embalse. |

|||||

|

Creación de puntos ecológicos. |

|||||

|

Generación de enfermedades. |

|||||

|

Económico |

Bajo porcentaje de suelos agrícolas y ganaderos. |

||||

|

Baja orientación al mercado externo. |

|||||

|

Bajo número de empresas. |

|||||

|

Baja inversión empresarial. |

|||||

|

Baja capacidad para obtener recursos propios. |

|||||

|

Cercanía geográfica con una ciudad importante. |

|||||

|

Producción de ganado. |

|||||

|

Instrumentos de apoyo financiero y técnico. |

|||||

|

Festividades y eventos de atracción turística. |

|||||

|

Proyectos productivos para la competitividad. |

|||||

|

Deterioro creciente de las vías. |

|||||

|

Cambio de precios de la tierra. |

|||||

|

Expectativas laborales. |

|||||

|

Cambio en el desarrollo turístico. |

|||||

|

Pesca como actividad económica. |

|||||

|

Pérdida de yacimientos minerales. |

|||||

|

Reglamentación para uso adecuado del embalse. |

|||||

|

Bajo número de personas con empleo formal. |

|||||

|

Uso general como hidroeléctrico. |

|||||

|

Uso hidroeléctrico y de abastecimiento. |

|||||

|

Social |

Baja cobertura de servicios públicos básicos. |

||||

|

Delitos de lesiones personales y hurtos a predios. |

|||||

|

Migración de los habitantes a las ciudades. |

|||||

|

Daños en cultivos por descargas del rebosadero. |

|||||

|

Aumento de necesidades básicas insatisfechas. |

|||||

|

Ilegalidad en compra de pueblos. |

|||||

|

Desplazamiento forzado e inducido. |

|||||

|

Aumento de inseguridad. |

|||||

|

Desarrollo de los municipios cercanos. |

|||||

|

Aumento de prostitución y delitos sexuales. |

|||||

|

Creación de zonas recreativas. |

|||||

|

Información acerca del embalse (prevenciones). |

|||||

|

Polémica por inundación de pueblos. |

|||||

|

Cambios culturales. |

|||||

|

Pérdida de la memoria histórica del lugar. |

|||||

Fuente: modificado de García Lozano (2017).3

El estudio comparado permite evidenciar conflictos ambientales de contaminación

asociados al manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos, además de los propios de la estanqueidad del agua; afectaciones a los ecosistemas estratégicos y a la biodiversidad; riesgo de inundaciones en los sectores río abajo de las represas por aspectos antrópicos y naturales; y alteración de niveles de gases invernadero que inciden en el aumento de la temperatura y la variabilidad climática del lugar.

Los conflictos sociales están representados en desplazamiento de agricultores, nuevos patrones de explotación agraria y pérdida de tradiciones y prácticas culturales. Finalmente, los conflictos económicos reflejan cambios en las dinámicas productivas originales de los suelos, incluso antes de la construcción de las represas, redireccionamiento de actividades económicas hacia el turismo, especulación en el valor del suelo, incremento de la informalidad y de los precios en productos de primera necesidad, lo que a su vez ocasiona desplazamiento a otras ciudades.

Además de los aspectos ambientales, sociales y económicos, el diagnóstico específico del municipio de Betulia contempló el marco normativo local. El análisis ambiental posibilitó la identificación del valor de las unidades ambientales y capacidad de acogida, riesgos y capacidad de asimilación; recursos naturales y su articulación con el talento humano y lo construido. El diagnóstico social tuvo en cuenta las variaciones demográficas de la población, prácticas sociales y manifestaciones culturales, y se llevó a cabo por medio de encuestas y entrevistas a los pobladores y de revisión documental.

El análisis económico contempló las transformaciones y tendencias en las dinámicas agrícolas productivas y de comercialización que se efectúan en los núcleos de población, con la respectiva infraestructura y canales de relación. Seguidamente, el estudio del marco legal e institucional permitió el reconocimiento de la legislación y disposición administrativa con incidencia territorial, de las limitaciones que las leyes y normas imponen a la estructura predial, régimen de propiedad, áreas protegidas, montes y terrenos públicos, vías terciarias, clasificación urbanística del suelo, reservas naturales y áreas de protección, capacidades gubernamentales de gestión territorial.

Finalmente, la síntesis del diagnóstico puso de manifiesto las interconexiones que se dan entre los aspectos detectados por medio de matrices diagnósticas de correlación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (foda), como se muestra en las tablas 3, 4 y 5.

Tabla 3. Matriz foda sistema ambiental

|

Factores internos |

Factores externos |

|

|

Fortalezas |

Oportunidades |

|

|

Factores positivos |

Presencia de ecosistemas estratégicos que abastecen de agua a la zona de influencia. |

Existencia de determinantes ambientales emitidas por la autoridad ambiental. |

|

Disponibilidad de tecnologías para sistemas productivos sostenibles. |

||

|

Existencia del Plan de Manejo Ambiental de la central hidroeléctrica. |

Ausencia de monitoreo constante a los impactos ambientales y control del recurso hídrico. |

|

|

Factores negativos |

Debilidades |

Amenazas |

|

Afectaciones en calidad y cantidad del recurso hídrico por dinámicas productivas. |

Condiciones de sismicidad e inestabilidad geológica del territorio. |

|

|

Superación de la capacidad de acogida de ecosistemas estratégicos. |

Variabilidad climática extrema producto del cambio climático. |

|

|

Disminución de características paisajísticas y pérdida de identidad visual. |

Baja consciencia ambiental de los visitantes. |

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 4. Matriz foda sistema social

|

Factores internos |

Factores externos |

|

|

Fortalezas |

Oportunidades |

|

|

Factores positivos |

Existencia de programas de educación, empleo, gestión cultural y mantenimiento ambiental. |

Presencia de ong e instituciones educativas con capacidades para adelantar procesos de formación pertinente y participación democrática. |

|

Reconocimiento de procesos participativos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. |

||

|

Factores negativos |

Debilidades |

Amenazas |

|

Insuficiencia de programas socioeconómicos de salud, asociatividad y articulación sectorial. |

Escasos procesos de asociatividad y alianzas estratégicas con el sector externo. |

|

|

Limitados espacios de empleo digno y sostenido en la zona de influencia del proyecto. |

Altos índices de desempleo y baja remuneración rural en al ámbito regional. |

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 5. Matriz foda sistema económico

|

Factores internos |

Factores externos |

|

|

Fortalezas |

Oportunidades |

|

|

Factores positivos |

Existencia de tecnología avanzada para generación eléctrica y efectivos procesos administrativos. |

Asignación de reconocimientos económicos y beneficios por la utilización del agua para las comunidades locales. |

|

Desarrollo del turismo en el área de influencia con beneficios económicos para las comunidades locales. |

Iniciativas de apoyo financiero para la conservación ambiental y el turismo sostenible. |

|

|

Infraestructura vial subregional en buenas condiciones. |

||

|

Factores negativos |

Debilidades |

Amenazas |

|

Pérdidas de empleo tradicional y aumento de actividades informales. |

Debilidad e inestabilidad financiera regional. |

|

|

Falta de inspección y vigilancia constante de las dinámicas turísticas y su impacto en las iniciativas productivas comunitarias. |

Ausencia de planes departamentales sectoriales para la competitividad y el desarrollo turístico. |

Fuente: elaboración de los autores.

Propuesta de articulación de ordenamiento territorial y unidades de paisaje

Los resultados obtenidos por medio de las matrices foda fueron complementados mediante un proceso de revisión documental de las dinámicas de ordenamiento territorial existente antes de la construcción del embalse, el cual permitió identificar los suelos con vocación agrícola, suelos de protección y suelos de producción pecuaria. La valoración de los hallazgos encontrados y su articulación con las matrices foda permitieron corroborar el planteamiento conceptual asociado a la complejidad de las características presentes en el paisaje y su incorporación en los procesos de ordenamiento territorial, razón por la cual se determinó que la propuesta para la configuración del modelo de ordenamiento territorial basado en unidades de paisaje debería estar estructurado en ejes estratégicos transversales a los tres sistemas estudiados y analizados previamente.

Así las cosas, el modelo de ordenamiento territorial propuesto se compone de tres elementos estructurantes de carácter transversal: i) eje estratégico de uso sostenible del suelo, ii) eje estratégico de conectividad sostenible y iii) eje estratégico de turismo sostenible, cada uno de los cuales se planteó desde cuatro componentes estratégicos de carácter general (principio rector), estructural (objetivos y lineamientos), instrumental (estrategias) y pormenorizado (proyectos) (tablas 6, 7 y 8).

Tabla 6. Eje estratégico del uso sostenible del suelo

|

Componentes |

||||

|

Generales |

Estructurales |

Instrumentales |

Pormenorizados |

|

|

Principio rector |

Objetivos |

Lineamientos |

Estrategias |

Proyectos |

|

Uso sostenible del suelo para protección y preservación de la singularidad del paisaje y la identidad del lugar. |

Promover el control, mantenimiento y uso sostenible de la oferta hídrica. |

Conservar un constante monitoreo de la calidad del agua del embalse, con el fin de impedir la eutrofización y asegurar el adecuado funcionamiento del embalse. |

Control de factores de producción que ejercen mayor afectación a su calidad, cantidad y distribución. |

Monitoreo y control permanente. |

|

Planificación del uso y aprovechamiento del recurso hídrico a nivel local y municipal. |

Proyectos urbanos de espacios recreativos al aire libre. |

|||

|

Protección, recuperación y restauración de ecosistemas estratégicos para la conservación y producción de agua. |

Seguimiento, vigilancia y monitoreo del recurso hídrico. |

|||

|

Identificar, promover y establecer usos sostenibles del territorio y los recursos naturales. |

Definir y distribuir actividades acordes con la capacidad de acogida de las unidades de paisaje. |

Desarrollo y promoción de nuevas tecnologías para sistemas productivos sostenibles de economía campesina y empresarial. |

Parque agrológico. |

|

|

Fortalecimiento de actividades y usos que históricamente han definido las unidades de paisaje. |

Actualización de la zonificación del suelo. |

|||

|

Apoyo a parcelaciones destinadas a producción agrícola y recreación. |

Parcelas con huertos y recreación pasiva. |

|||

|

Definir bordes urbanos con redes de infraestructura verde. |

Zonificación y apoyo a actividades sectoriales con criterios de sostenibilidad para preservación y valoración de la red verde y áreas de alto valor paisajístico. |

Fichas normativas y catálogos de paisaje. |

||

|

Ubicar actividades económicas estratégicamente. |

Regulación de la localización de las industrias y comercio en zonas de bajo valor visual. |

|||

|

Fortalecer la infraestructura vial de conexión local. |

Definición de perfiles viales con diseño paisajístico que integre movilidad y criterios ambientales. |

Perfiles viales con diseño paisajístico. |

||

|

Mejorar y recuperar los paisajes degradados por actividades incompatibles con la vocación del suelo. |

Limitar y orientar el desarrollo de asentamientos insostenibles en áreas de protección, zonas de alto riesgo, y unidades de paisaje con calidad paisajística. |

Conservación y aprovechamiento sostenible de ecosistemas que prestan importantes bienes y servicios ambientales. |

Socialización de las determinantes ambientales emitidas por la cas. |

|

|

Diseño de tipologías arquitectónicas y urbanas sostenibles, que expresen las particularidades ambientales y culturales, y permitan la legalización, consolidación o relocalización de áreas marginales urbanas. |

Fichas normativas en detalladas alturas, índices, densidades, usos y tratamientos aplicables. |

|||

Fuente: modificada de García Lozano (2017).

Tabla 7. Eje estratégico de conectividad sostenible

|

Componentes |

||||

|

Generales |

Estructurales |

Instrumentales |

Pormenorizados |

|

|

Principio rector |

Objetivos |

Lineamientos |

Estrategias |

Proyectos |

|

Conectividad sostenible municipal con articulación subregional. |

Definir la infraestructura verde con espacios interconectados que favorezcan |

Favorecer la movilidad sostenible. |

Consolidación de una red de conexión multimodal que incluya transporte fluvial, aéreo y terrestre. |

Diseño de puertos y terminales de conexión vial y fluvial. |

|

la movilidad sostenible y con valor ambiental, paisajístico y cultural como medio de conexión ecológico. |

Diseño ambiental de la red de conexión peatonal y de bicicletas, y de senderos ecológicos turísticos. |

Diseño paisajístico de parques lineales con reforestación de cuencas hidrográficas. |

||

|

Orientar el desarrollo territorial condicionado a la red de infraestructura verde. |

Actualización y cumplimiento de normas tendientes a la protección de cauces y taludes naturales. |

Parques lineales después de las rondas de protección ambiental. |

||

|

Condicionamiento de las construcciones y usos a la red de infraestructura verde, preservando su valor paisajístico. |

Corredores verdes dentro de los perfiles viales con franjas de protección a los peatones y ciclistas. |

|||

|

Promover actividades de recreación paisajística. |

Preservación de corredores verdes libres de edificación, manteniendo la identidad de las unidades de paisaje. |

Estudios de zonificación condicionados al aprovechamiento del paisaje. |

||

Fuente: modificada de García Lozano (2017).

Tabla 8. Eje estratégico de turismo sostenible

|

Componentes |

||||

|

Generales |

Estructurales |

Instrumentales |

Pormenorizados |

|

|

Principio rector |

Objetivos |

Lineamientos |

Estrategias |

Proyectos |

|

Turismo sostenible como base de competitividad del territorio. |

Potenciar el recurso hídrico y las parcelas rurales enfocadas a la producción |

Fortalecer y consolidar los equipamientos existentes compatibles con la vocación y uso del suelo. |

Fortalecimiento del sector primario de la economía: agricultura, ganadería y pesca. |

Adopción de medidas agroambientales especializadas con nuevas tecnologías. |

|

rural, tecnológica y recreativa. |

Fortalecimiento del turismo enfocado al deporte y la recreación. |

Proyección de bienes y servicios turísticos de recreación pasiva. |

||

|

Implementación de alojamientos turísticos asociados a la producción rural. |

Construcción-rehabilitación de viviendas destinadas al alojamiento de turistas. |

|||

|

Promover la educación y cultura ambiental. |

Fomento de capacitación y desarrollo de actividades recreativas de carácter educativo, cultural y científico. |

Capacitación turística sostenible. |

||

|

Equipamientos colectivos e itinerarios educativos, culturales y científicos. |

||||

|

Ecoturismo como base de la economía del territorio. |

Consolidar las condiciones socioambientales de las parcelas recreativas. |

Mejoramiento de las condiciones urbanísticas, paisajísticas y ambientales de las parcelas recreativas con huertos y espacios dedicados al ocio y la recreación pasiva. |

Parcelaciones productivas con fichas normativas que promuevan mejores condiciones ambientales y espacios de contemplación. |

|

|

Articular las sedes recreacionales a la red de infraestructura recreativa. |

Vinculación de recursos recreacionales y turísticos a la oferta de bienes y servicios recreativos. |

Redes e itinerarios turísticos sostenibles articuladores de la infraestructura recreativa existente. |

||

|

Garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios. |

Dotar de equipamientos de acuerdo a las necesidades poblacionales. |

Construcción y ubicación estratégica de equipamientos colectivos administrativos, de salud y bienestar social. |

Centros de equipamientos según la demanda de la población. |

|

Fuente: modificada de García Lozano (2017).

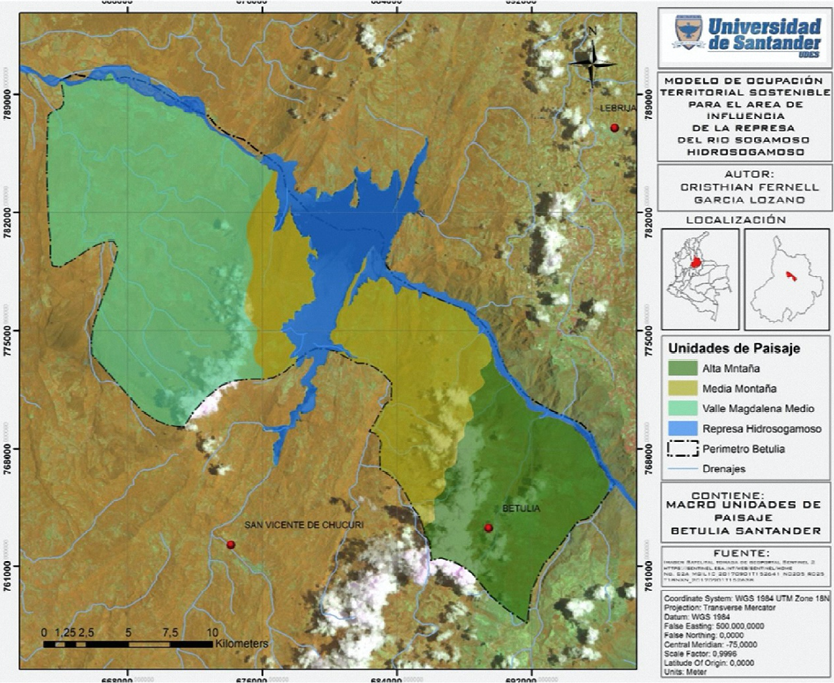

Seguidamente, mediante información cartográfica del estado actual de los usos del suelo, se hizo una caracterización de las zonas homogéneas definidas mediante un modelo de altimetría que permitió incorporar y correlacionar los usos del suelo actuales con la vocación de cada uno de ellos, así como la composición de las zonas de vida, la geomorfología rural y la cobertura de tierras definida en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Betulia (Acuerdo Municipal 27/2017), teniendo presente la primacía del sistema ambiental para la protección del embalse mismo y del sistema social a fin de asegurar la calidad de vida de los pobladores que habitan los terrenos circundantes. De esta manera, se definen las unidades de paisaje de alta montaña, media montaña y del valle del Magdalena Medio, con sus respectivas condiciones de homogeneidad paisajística y características puntuales.

Las unidades de paisaje identificadas evidencian presencia de bosque húmedo en más del 75 % del área, bosque muy húmedo y bosque seco en menores proporciones (18 % y 6 %, respectivamente); predominancia de las clases agrológicas vi con vocación agroforestal, iv con vocación para sistemas agropecuarios con restricciones, iii con vocación agropecuaria semiintensiva, vii con vocación forestal y viii sin vocación agropecuaria ni forestal pero que debe conservar su estado natural; disminución de áreas destinadas a agricultura y ganadería al oeste del embalse debido a la lámina de inundación de la represa; predominancia del uso de protección (bosque protector) sobre los usos de producción (forestal, productor-protector, agroforestal, silvopastoril, cultivos permanentes-pastizales y cultivos permanentes) (figura 1).

Figura 1. Macrounidades de paisaje en Betulia (Santander)

Fuente: modificada de García Lozano (2017).

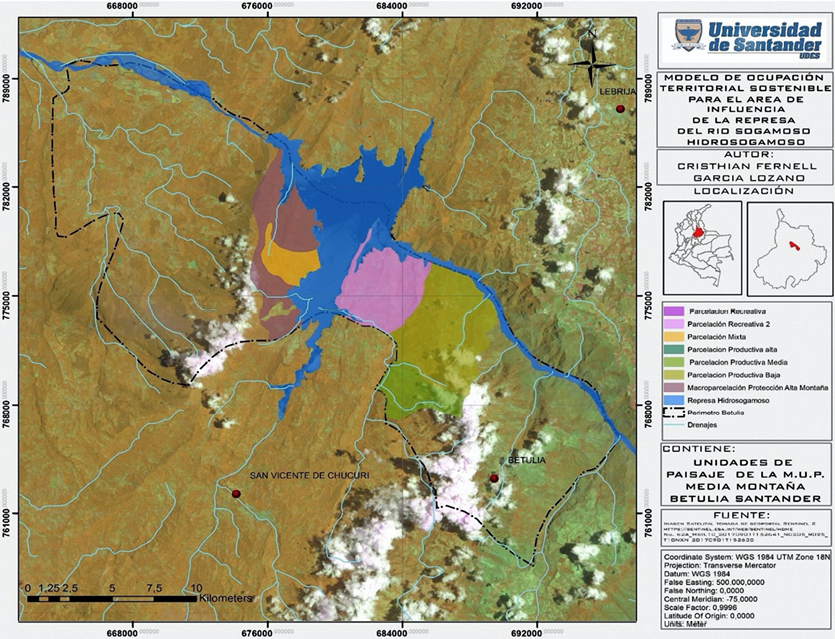

Por último, se realizó un estudio más detallado del paisaje de media montaña, el cual permitió identificar unidades de paisaje y las correspondientes fichas normativas para asegurar condiciones sostenibles de parcelación recreativa, parcelación mixta, parcelación productiva alta, parcelación productiva media, parcelación productiva baja y macroparcelación para la protección de alta montaña (figura 2).

Figura 2. Unidades de paisaje de media montaña en Betulia (Santander)

Fuente: modificada de García Lozano (2017).

Discusión de resultados

La interpretación de los resultados obtenidos permite corroborar la validez del enfoque interdisciplinar e integrado del ordenamiento territorial promovido por Orea y Gómez (2013), Rojas (2018) y la Cepal (2020), y de la complejidad del estudio del paisaje impulsada por Mazzoni (2014), Zubelzu Mínguez y Allende Álvarez (2015) y Rivera-Pabón y Senna (2017). No obstante, las condiciones de precariedad y rezago del suelo rural en Colombia hacen que su abordaje se dificulte, sobre todo en temas asociados a las características culturales y las perenciones sociológicas de la población, motivo por el cual se determinó circunscribir las categorías de análisis a aspectos de fácil medición a través de revisión documental y trabajo de campo.

Los estudios de caso llevado a cabo por Sierra López (2011) sobre la represa Valle de Bravo, que hace parte del complejo hidroeléctrico Miguel Alemán de México, y por García Lozano (2017) sobre las represas de Guatapé, Tominé y el Guavio, en Colombia, evidencian una disyunción entre los objetivos complementarios de los proyectos hidroeléctricos orientados a ofrecer beneficios socioeconómicos a los habitantes locales y los resultados recurrentes asociados a una visión económica que desplaza a la población campesina y modifica la vocación y uso del entorno, la estructura de propiedad y las dinámicas culturales, a la par que su nuevo atractivo paisajístico genera actividades de segunda residencia, turísticas, recreativas, deportivas y de aventura para segmentos de población con mayores ingresos.

Además, se pudo comprobar que tales impactos negativos ya hacen parte de algunas dinámicas ambientales, sociales y económicas propias del área de influencia del embalse Topocoro, entre las que se destaca la afectación al paisaje y a los ecosistemas estratégicos por parte de las nuevas actividades productivas y turísticas.

Tanto el estudio comparado como el análisis puntual del embalse Topocoro desde el enfoque sistémico, por medio de revisión documental complementada con trabajo de campo, permitieron identificar las potencialidades y conflictos de uso del territorio, así como dificultades asociadas a la existencia de información sesgada, insuficiente, desactualizada o de difícil acceso sobre las inconsistencias que presenta el proyecto hidroeléctrico en cuanto a impactos ambientales, sociales y económicos no deseados o no previstos.

La definición de lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible que se soporta en ejes estratégicos transversales que aportan a la estructuración del modelo de ordenamiento territorial se considera conveniente y acorde con el enfoque sistémico e integrado que promueve el abordaje de múltiples interrelaciones humanas con el entorno. Sin embargo, las dificultades asociadas a la insuficiente información cultural y política en el medio rural o al limitado acceso a información técnica y tecnológica propio del funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos hacen que los resultados adquieran una condición de insuficiencia en términos de la integralidad necesaria para la delimitación y fortalecimiento efectivo de los aspectos no resueltos y su articulación con las demás dinámicas territoriales.

A pesar de lo enunciado, la confirmación teórica y práctica de los enfoques, tendencias e impactos detectados en el municipio de Betulia, producto de la construcción y puesta en marcha del embalse Topocoro, y la correspondencia de los resultados propositivos obtenidos en el proceso de formulación del modelo de ordenamiento territorial y las unidades de paisaje resaltan la posibilidad de su aplicación en otros municipios del área de influencia del embalse.

Así mismo, es indiscutible que se requiere la articulación de esfuerzos académicos e institucionales, públicos y privados, técnicos y comunitarios, para lograr los procesos y resultados integrales presentados en otros trabajos, así como la implementación de diversas metodologías para delimitación, caracterización, espacialización y protección de unidades de paisaje, como elemento estratégico del ordenamiento territorial.

Conclusiones

El estudio permitió profundizar los conceptos, tendencias y normativas relacionadas con la aplicación del desarrollo sostenible y el desarrollo integrado en áreas de influencia de proyectos de infraestructura de alto impacto. Específicamente, se destaca la tendencia a priorizar los aspectos técnicos de los proyectos, pero se deja de lado los intereses de las comunidades, las afectaciones ambientales y culturales.

En el ámbito de la planificación y la ordenación territorial, el paisaje constituye un elemento, variable o recurso esencial de alto valor que permite tomar decisiones y criterios de ordenamiento del territorio orientados a asegurar la preservación de las características paisajísticas y la identidad visual del lugar.

Los estudios de casos en represas similares evidencian modificaciones de la estructura de la propiedad y los usos del suelo como aspectos tendenciales que ya se están presentando actualmente o que pueden repetirse en un futuro cercano sobre el área de influencia del embalse Topocoro.

El diagnóstico territorial del municipio de Betulia sobre el área de influencia del embalse Topocoro, llevado a cabo a partir del análisis de las actividades que se están desarrollando actualmente en el municipio y de las características del paisaje en término de homogeneidad de variables, permitió evidenciar las potencialidades del municipio de Betulia, los impactos que se podían generar en el territorio y la generación de posibles escenarios para ordenar el territorio desde un enfoque sostenible articulado a la vocación propia del suelo y a la identidad cultural local.

A partir del diagnóstico realizado en el municipio de Betulia, se priorizaron los componentes municipales que requieren atención y que permiten identificar las intervenciones estratégicas para lograr el desarrollo sostenible del municipio. Con base en ello, se propuso una serie de lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible que contribuye a la configuración de un modelo de ocupación territorial del área de influencia del embalse Topocoro que responda a la diversidad y complejidad de las nuevas dinámicas presentes en el municipio, producto de la puesta en marcha del proyecto y de las tendencias de desarrollo turístico.

Finalmente, a partir de la metodología de unidades de paisaje y del modelo de ordenamiento territorial integral, se genera una propuesta de ocupación del territorio para el área de influencia de la represa de Topocoro en el municipio de Betulia, que podría ser tenida en cuenta en los demás municipios aledaños a la represa para su ordenamiento territorial, gestión ambiental y aprovechamiento paisajístico sostenible.

Referencias

Acuerdo Municipal 27 de 2017, por medio del cual se adopta revisión excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Betulia. https://betuliasantander.micolombiadigital.gov.co/sites/betuliasantander/content/files/000042/2059_27-eot.pdf

Castillo Sarmiento, A. Y., Suárez Gélvez, J. H., & Mosquera Téllez, J. (2017). Naturaleza y sociedad: relaciones y tendencias desde un enfoque eurocéntrico. Luna Azul, 44, 348-371. https://doi.org/10.17151/luaz.2017.44.21, https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/3842

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2020). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis (lc/pub.2020/5). https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios

Constitución Política de Colombia (cp). (1991).

Corzo Arévalo, D. H. (2020). Lineamientos de política ambiental en embalses de uso turístico; el caso de la Hidroeléctrica Sogamoso y el embalse Topocoro. I+D Revista de Investigaciones, 15(2), 63-75. https://www.udi.edu.co/revistainvestigaciones/index.php/ID/article/view/245

Corzo Arévalo, D. H. (2021). Hidropolítica en la zona de influencia del embalse Topocoro, Santander: conflictos, resistencias y acción público-privada [trabajo de grado de maestría]. Universidad Autónoma de Bucaramanga. https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/14035

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). (2020). Estimaciones y proyecciones de la población. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Domínguez, R., León, M., Samaniego, J., & Sunkel O. (2019). Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad: 70 años de pensamiento de la Cepal. Cepal. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44785/1/S1900378_es.pdf

Echeverri, C. (2016). Delimitación y espacialización de unidades de paisaje para la gestión territorial utilizando la metodología gtp [trabajo de grado de especialización]. Universidad San Buenaventura. http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/4302/1/Delimitacion_Espacializacion_Unidades_Echeverri_2016.pdf

Flórez Gutiérrez, S. C., Mosquera Téllez, J., & Sauza Reyes, A. C. (2021). Evaluación de la capacidad de acogida a través de matrices de impacto/aptitud del área de influencia del embalse Topocoro en el municipio de Betulia, Santander. Revista M, 18, 2-40. https://doi.org/10.15332/rev.m.v18i0.2641

Fuentes, H., & Prada, S. (2017). Proyecto estratégico desarrollo integral embalse Topocoro. Gobernación de Santander.

Fundación Humedales. (2015). Formulación del plan de ordenamiento del embalse Topocoro Central Hidroeléctrica Sogamoso. https://docplayer.es/42966895-Formulacion-delplan-de-ordenamiento-del-embalse-topocorocentral-hidroelectrica-sogamoso.html

García Lozano, C. F. (2017). Modelo de ocupación territorial sostenible para el área de influencia de la represa Topocoro sobre el río Sogamoso en Betulia, Santander [trabajo de grado de maestría]. Universidad de Santander (udes). http://repositorio.udes.edu.co/handle/001/485

Gobernación de Santander. (2014). Lineamientos y directrices de ordenamiento territorial de Santander. Secretaría de Planeación Departamental-Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. http://hdl.handle.net/11634/30087

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill.

Hollmann, M. A. (2017). Construcción histórica del actual concepto de desarrollo sostenible: antecedentes de problemáticas socioeconómicas y ambientales. Ciencias Administrativas, 10, 15-28. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511653854002

Isagen. (2009). Proyecto hidroeléctrico Sogamoso: presentación general. https://www.yumpu.com/es/document/view/15357657/presentacion-del-proyecto-hidroelectrico-sogamoso-isagen

Ley 388 de 1997 (18 de julio), por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Másmela, P. (2010). El paisaje como elemento de la ordenación territorial, un análisis del paisaje desde su enfoque visual en el borde centro oriental de Medellín [trabajo de grado de maestría]. Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7374

Massiris, Á. (2018). Lineamientos para la implementación de la estrategia de ordenamiento territorial rural y agropecuario en los planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial. upra. https://www.upra.gov.co/documents/10184/13821/Estrategia_OTA_ordenamiento_territorial

Mazzoni, E. (2014). Unidades de paisaje como base para la organización y gestión territorial. Revista de Geografía, 16(2), 51-81. http://www.scielo.org.ar/pdf/esso/v16s1/v16s1a04.pdf

Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (Minciencias). (2018). Libro verde 2030: Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/libroverde2030-5julio-web.pdf

Orea, D. G., & Gómez Villarino, A. (2013). Ordenación territorial. Mundi-Prensa.

Organización de las Naciones Unidas (onu). (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb). https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

Resolución 2200 A (xxi) de 1966 (16 de diciembre) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

Rivera-Pabón, J. A., & Senna, D. C. (2017). Análisis de unidades de paisaje y evaluación de impacto ambiental como herramientas para la gestión ambiental municipal. Caso de aplicación: municipio de Tona, España. Luna Azul, 45, 171-200. https://doi.org/10.17151/luaz.2017.45.10, http://vip.ucaldas.edu.co/lunazul/downloads/Lunazul45_10.pdf

Roa-Avendaño, L. T. (2019). Hidrosogamoso: discursos, conflictos y resistencias. Universidad Andina Simón Bolívar. http://hdl.handle.net/10644/6720

Rojas, I. (2018). Del desarrollo económico al desarrollo económico endógeno: una mirada desde el pensamiento complejo. Revista Cintex, 23(1), 12-23. https://doi.org/10.33131/24222208.308

Sanabria Pérez, S. (2014). La ordenación del territorio: origen y significado. Terra Nueva Etapa, XXX(47), 13-32. https://www.redalyc.org/pdf/721/72132516003.pdf

Sierra López, N. (2011). Ordenamiento territorial: turismo y ambiente en el Valle de Bravo, México. Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, 48(1), 233-250. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3842858

Ureña Arciniegas, Z. L., & Sánchez Pulido, A. J. (2016). Formulación de estrategias socioambientales con criterios bioéticos para la sostenibilidad de la Central Hidroeléctrica Sogamoso ubicada en el departamento de Santander, Colombia [trabajo de grado de pregrado]. Universidad Distrital Franciso José de Caldas. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/3323

Yory, C. M. (2007). Desarrollo territorial integrado, ciudad difusa y nuevas ruralidades: consideraciones propositivas para fortalecer el tema de la ciudad-región en el diseño y revisión de los pot. Revista Acta Geográfica, I(1), 11-28. http://doi.org/10.5654/acta.v1i1.128 https://santandercompetitivo.org/proyectos-estrategicos/en-funcionamiento/central-hidroelctrica-sogamoso/

Zubelzu Mínguez, S., & Allende Álvarez, F. (2015). El concepto de paisaje y sus elementos constituyentes: requisitos para la adecuada gestión del recurso y adaptación de los instrumentos legales en España. Cuadernos de Geografía, 24(1), 29-42. https://doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.41369

*Universidad de Pamplona, Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Grupo de Investigación Gestión Integral del Territorio (git). Correo electrónico: cristhian.garcia@unipamplona.edu.co. orcid: https://orcid.org/0000-0002-7704-4111

**Universidad de Pamplona, Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Grupo de Investigación Gestión Integral del Territorio (git). Correo electrónico: jemay.mosquera@unipamplona.edu.co. orcid: http://orcid.org/0000-0001-5989-5644

***Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Económicas e investigador de los grupos gicee y git. Correo electrónico: gendler.jaimes@unipamplona.edu.co. orcid: https://orcid.org/0000-0001-5164-3872