Durante los meses de abril y junio de 2023, la consultora Equilibrium CenDE (2023) realizó en Venezuela una encuesta nacional en la que incluyó un apartado dedicado al consumo de noticias en el país. En ese estudio, de forma muy llamativa, un 70 % de los encuestados no logró mencionar el nombre de algún medio de comunicación que considerara confiable y 6 de cada 10 consultados no pudieron identificar el nombre de periodista alguno que les inspirara confianza. En abril de ese año, se entrevistaron 1275 personas y 1335 en junio. Según la ficha técnica de este sondeo, la muestra fue nacional y se incluyeron hombres y mujeres de los distintos Estados (i. e., provincias/departamentos/divisiones territoriales) de Venezuela.

Entre múltiples lecturas que pueden hacerse de estos datos, nos parece relevante conectarlos con la profunda metamorfosis que ha vivido el ecosistema mediático en Venezuela en los últimos años. De acuerdo con el registro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPyS Venezuela, 2022), en la poco más de una década de Nicolás Maduro en el poder han desaparecido 110 impresos de circulación diaria tras la estatización y centralización de la importación de papel periódico y otros insumos necesarios para la impresión en rotativas (Singer & Santaeulalia, 2021).

Otra organización especializada, en concreto Espacio Público, ha construido el mapa de lo que se considera un 'radiocidio': más de 200 estaciones de radio, en su gran mayoría locales, con programas de información y opinión, habían sido cerradas en trece años (Espacio Público, 2022) en un proceso que está lejos de detenerse. Esta ONG reportó ocho emisoras cerradas entre enero y febrero de 2024. Por su parte, la iniciativa digital Venezuela sin Filtro documentó al menos 80 páginas web de noticias bloqueadas en el país durante el año 2023 (Aure, 2023).

Todas estas cifras, generadas desde varias ONG en un marco de ausencia de cifras oficiales sobre muy diversos ámbitos y una política restrictiva para la libre circulación de noticias y opiniones, ayudan a contextualizar el profundo reacomodo que se ha vivido en el sistema de medios de comunicación en Venezuela. Más allá de las propias transformaciones que viven los mass media en el mundo, en el caso venezolano hubo decisiones políticas desde altos cargos para reducir el espacio informativo de la sociedad y el acceso a las noticias de la población.

Otra cifra devela el impacto. El estudio llamado Atlas del silencio (IPyS Venezuela, 2022) mostraba que al menos 7 025 427 venezolanos (21 % de la población) vivían en lo que esta organización ha denominado "desiertos de noticias". Se trata de zonas en donde el acceso a la información local es insuficiente. Otra dimensión está en la propia formación de opinión pública, para lo cual el acceso a la información política resulta crucial.

Conforme con el estudio de Equilibrium CenDE (2023), un 39 % de los encuestados admitía que accedía a menos noticias de carácter político en 2023 que en el pasado. Esto ocurre en un contexto generalizado de restricción, que ha pasado a ser percibida con claridad por la ciudadanía. En otra encuesta de carácter nacional, efectuada en 2023 por la ONG Espacio Público, un 62,9 % de los encuestados afirmó que existía censura en Venezuela y la mayoría responsabilizaba al gobierno de Nicolás Maduro de ello (De Alba, 2023).

Partiendo de este contexto mediático, que ha vivido una profunda transformación en pocos años, nos parece válido preguntarnos y tratar de responder en este texto la siguiente pregunta, como guía de nuestra investigación: ¿cómo se informan los venezolanos?

Metodología

El contexto descrito en párrafos anteriores no solo refleja una mutación a gran escala en el ecosistema mediático en Venezuela, que ha sido detallado, como ya señalamos, por varias investigaciones, especialmente de entidades de la sociedad civil. Un aspecto no abordado por la literatura reciente está relacionado con el cómo las personas pasaron a informarse en un país atravesado por las dinámicas mencionadas de manera sucinta.

Sin que este texto pretenda ser en sí una sistematización de experiencias, apela a iniciativas ya ejecutadas dentro de Venezuela, que dan cuenta de nuevas dinámicas periodísticas en la generación de información y de nuevas prácticas desde la ciudadanía. Nos parece que la descripción de tales experiencias, que desarrollaremos más adelante, permite construir una aproximación preliminar al nuevo paisaje periodístico e informativo de Venezuela.

Partiendo de esto, este escrito analiza cuatro experiencias de actividades comunicacionales de una ONG que promueve la comunicación e información en el interior de Venezuela. Esta organización, llamada Medianálisis, se fundó en 2010 para fomentar el periodismo y la comunicación independientes y democráticos mediante la formación, la investigación y la difusión de información. En junio de 2016, auspició la fundación del primer medio de verificación de información en Venezuela, Cotejo.info, y a partir de 2019, del Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN).

Desde su sede en Barquisimeto (380 km al oeste de Caracas, la capital de Venezuela) han realizado actividades presenciales en quince Estados, además de otras en línea con periodistas de todas las regiones de Venezuela, siendo la organización civil que en el ámbito de la comunicación y el periodismo atiende más lugares en la provincia venezolana. Las actividades aquí analizadas se llevaron a cabo en el transcurso de cuatro diferentes momentos.

Dadas las particularidades de las distintas experiencias, cuyas voces ciudadanas en torno al cómo se informan tratamos de incorporar en este artículo, partimos metodológicamente de una propuesta híbrida enmarcada en un enfoque cualitativo-descriptivo exploratorio, que incorpora el uso de diversas estrategias y herramientas metodológicas en cada ocasión, atendiendo a los objetivos específicos de cada proyecto.

La metodología cualitativa-descriptiva empleada permite una recolección de información primaria y un análisis cuyo eje central es la mitigación de la desinformación en Venezuela, como respuesta al contexto descrito al inicio de este texto. Se han aplicado instrumentos cuantitativos, como encuestas, pero por su alcance geográficamente limitado sus resultados podrían enmarcarse más en una lectura cualitativa del fenómeno, sin constituir una aproximación etnográfica como tal.

La descripción pareciera ser una etapa tan preliminar de cualquier estudio que se le da por supuesta e, incluso, se percibe como de menor relevancia. Sin embargo, Aguirre y Jaramillo (2015) denotan que ella garantiza la validez del proceso de registro y análisis de los datos. Reconocen también la importancia de su permanencia en los diseños cualitativos y apuntan: "[...] la descripción protege, de cierto modo, la alteridad del otro, en tanto es un intento por registrar sus comportamientos e interacciones más allá de nuestros esquemas mentales" (Aguirre & Jaramillo, 2015, p. 180). La expectativa de este texto es netamente descriptiva, apostando por dejar registro académico de un contexto nuevo en Venezuela tras los cambios profundos señalados en el ecosistema mediático y periodístico.

Dentro de una estrategia 'multimétodo', se emplearon los siguientes instrumentos:

-

cuatro entrevistas semiestructuradas a los responsables de elaborar papelógrafos (rotafolios, flipcharts, dazibaos);

-

un sondeo realizado a 582 asistentes a las radios comunitarias;

-

una encuesta efectuada a 115 personas durante emisiones simuladas de radio comunitaria;

-

un inventario para análisis temático de contenidos a los micros de radio y SMS;

-

una encuesta telefónica a los destinatarios de los SMS y micros de radio que evalúa la percepción de su utilidad y conocimiento previo.

La recopilación de la información y su sistematización como primera fase en cada uno de los casos fue paralela a la realización de dichas actividades comunicacionales y permitió dejar registro de ellas. Como segunda etapa, se revisan los datos relacionados con cada una de las cuatro experiencias comunicacionales offline estudiadas. Finalmente, se procede al análisis mediante un enfoque cualitativo-descriptivo que permite una caracterización de las experiencias, de acuerdo con indicadores ad hoc.

Para el análisis de las experiencias vinculadas con los papelógrafos, el análisis se complementa con la identificación de iniciativas similares y la realización de entrevistas semiestructuradas. El análisis de eventos (radios comunales) recurrió a dos instrumentos, un sondeo y una encuesta. Para el análisis de los micros de radio y los SMS, se emplea la técnica del análisis temático de los contenidos, y en el transcurso de estos se efectúa una encuesta telefónica a los destinatarios para evaluar la percepción de utilidad de los contenidos y el conocimiento previo acerca de ellos.

A efectos de describir los papelógrafos, se optó por una investigación exploratoria de carácter descriptivo. Para tal fin, se llevó a cabo una primera revisión de la literatura y solo se encontró bibliografía de naturaleza periodística, generalmente impulsada por los promotores de los papelógrafos en Venezuela entre los años 2020 y 2023. Se consultó durante reuniones web a tres de los responsables de las cuatro iniciativas identificadas y uno de ellos fue entrevistado presencialmente. Con estas cuatro personas, se sostuvieron entrevistas semiestructuradas, empleando preguntas abiertas y cerradas. Esto permitió la caracterización de los productos y los procesos seguidos para su elaboración y divulgación, así como la documentación de las actividades, resultados y propósitos de los diferentes papelógrafos que se producen en Venezuela.

En la línea de responder a la pregunta de investigación: ¿cómo se informan los venezolanos?, se siguieron varias estrategias para abordar el impacto de los micros radiales y el envío de SMS. En cuatro momentos distintos, se realizó una encuesta telefónica que recopilaba la percepción de utilidad atribuida por los destinatarios a los contenidos de los SMS y los micros, y también se evaluaba el conocimiento previo sobre los temas noticiosos contenidos en los SMS y los micros de radio.

Se aplicó una breve encuesta enfocada en recopilar preferencias y maneras de informarse de los consultados, cuyos datos se extrajeron del listado de números telefónicos de personas que envían SMS a los programas de la cadena de emisoras comunitarias de la red Radio Fe y Alegría, auspiciada por la Iglesia católica en Venezuela. Sin contar con posibilidades materiales de expandir la muestra, solamente se aplicaron 490 encuestas (240 sobre los SMS y 250 sobre los micros), partiendo de público que había participado en distintos momentos en los programas radiales de Fe y Alegría. Las encuestas solo solicitaban que la persona identificara las localidades o los Estados desde los cuales respondían los oyentes, garantizándoseles así el anonimato.

Otra estrategia seguida para agrupar y evaluar los micros radiales emitidos y los SMS enviados fue la clasificación temática de los contenidos a través de un inventario (828 SMS y 828 micros para radio). Debe acotarse que estos SMS y micros para radio se elaboraban y divulgaban a diario en el transcurso de cuatro etapas de diversa duración que se desarrollaron desde julio de 2020 hasta diciembre de 2023.

Estos micros de radio y SMS tuvieron como propósito la reconstrucción y reinterpretación del impacto de la información periodística para la comprensión de la realidad social, la atención a los sectores populares y vulnerables, al igual que la divulgación y la promoción de temáticas vinculadas con los derechos humanos. Dado este enfoque, y teniendo como telón de fondo el contexto descrito al inicio, parecía relevante tener el punto de vista de la audiencia para seguir tejiendo aproximaciones en línea con la pregunta que guio este trabajo: ¿cómo se informan los venezolanos?

Dada la diversidad en cantidad, tipo y dispersión de acontecimientos diarios en una sociedad, así como la imposibilidad de darles seguimiento, optamos por limitar el análisis a los datos arrojados por un instrumento aplicado en 22 eventos comunitarios realizados por Medianálisis en los que participaron 582 personas. Más que partir de una muestra ideal, se asumió que ante la carencia generalizada de datos que vive Venezuela parecía relevante recopilar la voz ciudadana en los sectores populares.

Se empleó como herramienta metodológica un cuestionario que recogía, a través de una combinación de preguntas directas, las características de los datos civiles de la población asistente a los eventos. Además, mediante preguntas de selección en una escala del 1 al 5, se estableció la extensión de desinformación e información en los Estados centrooccidentales del país donde se efectuaban estas actividades. Este sondeo se llevó a cabo durante 22 eventos entre 2021 y 2023.

Adicionalmente, se aplicó una encuesta distinta de 13 preguntas, de las cuales 10 eran de selección múltiple y 3, dicotómicas (sí/no), a 115 asistentes a estos eventos comunitarios para establecer la percepción ciudadana sobre la censura y la desinformación. Se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que indagaron sobre aspectos tales como la percepción de estar o no informado, las fuentes de información más utilizadas, al igual que su confianza y credibilidad. A los participantes se les preguntó además sobre los riesgos y temores percibidos al expresar su opinión, indagando acerca de cuáles temas representaban un riesgo mayor, así como las potenciales repercusiones punitivas.

Censura y desinformación: percepciones ciudadanas

En el contexto mediático y periodístico de Venezuela se intentó contar con una aproximación local a la percepción ciudadana sobre la dinámica informativa y la censura en el país. Aunque los datos presentados a continuación corresponden solamente al Estado Lara, en el centrooccidente de Venezuela -sin duda una limitación-, creemos que muestran una faceta interesante y complementaria con los datos de carácter nacional de párrafos anteriores.

Fueron consultadas, en el marco de eventos comunitarios organizados por Medianálisis, un total de 115 personas, agrupadas por estos rangos de edad: 22 consultados entre 17 y 19 años, igualmente 22 entre 20 y 40 años, y otras 23 personas por encima de 60 años. El 42 %, el porcentaje más elevado de participación, estuvo entre personas consultadas entre los 40 y 60 años. Un 56,6 % de las personas encuestadas se identificaron con el sexo femenino y un 43,4 %, con el masculino.

Si bien la muestra estuvo limitada a un Estado (provincia o departamento), se logró cierta diversidad al ser aplicado el instrumento en cuatro municipios de Lara (Urdaneta, Jiménez, Iribarren y Palavecino). Ello permitió combinar poblaciones de comunidades suburbanas y urbanas, al igual que vecinos y líderes sociales, estudiantes universitarios y personas sin formación secundaria o superior.

Se les preguntó a los participantes si se percibían informados o no. Solamente el 20 % respondió sentirse muy informado, en tanto más de la mitad (55 %) se percibió poco informado y un 24,3 % de las personas consultadas se definieron como desinformadas. Los participantes mencionaron consistentemente las estaciones locales de radio (73 de 115) y redes sociales (72) como sus fuentes de información más utilizadas. Apenas seis personas indicaron las instituciones públicas o gubernamentales como fuentes de información.

Si bien las emisoras radiales y las redes sociales son de forma amplia las vías usadas para informarse, fue llamativo constatar una brecha significativa en relación con la credibilidad y confianza que los consultados les otorgan a las informaciones que reciben de estas fuentes: el 62 % de los encuestados considera que las estaciones son más creíbles, mientras que apenas un 25 % dijo confiar en las noticias obtenidas de las redes sociales.

Una dimensión que se buscó explorar era en cuanto a la propia autocensura prevaleciente entre los venezolanos ocasionada por el contexto restrictivo que sobre el sistema de medios se ha impuesto, especialmente en los años de gobierno de Nicolás Maduro. Se les preguntó cómo ellos manifestaban sus opiniones y puntos de vista con respecto a la situación del país. La mayoría afirmó que solo habla con amigos o personas conocidas (59 %) y un 48,6 % lo hace exclusivamente con su familia.

Apenas 18 personas comentaron sentirse seguras de hablar abiertamente en lugares públicos acerca de temas de interés nacional. Por otra parte, escasamente 8 de los consultados indicaron expresarse en redes sociales. Este repliegue al ámbito de confianza (familia y amigos) de la expresión individual sobre asuntos públicos es, sin duda, una demostración evidente de un clima de autocensura entre los ciudadanos.

Este hallazgo se refuerza con otra pregunta. Se les interrogó sobre su percepción en torno a la existencia de temas prohibidos, de los cuales no podía hablarse públicamente en Venezuela o que implicaran riesgos para ellos. Un 63,4 % distingue mayor riesgo al abordar temas políticos, mientras que el 28,6 % sostiene que al tratar temas económicos; un porcentaje similar percibe riesgos de emitir opiniones específicamente acerca de líderes políticos y de gobierno.

Se encontraron, por otro lado, datos llamativos sobre un clima no propicio para el ejercicio pleno del derecho a expresarse y recibir información en Venezuela. Prácticamente todos los consultados perciben riesgos o consecuencias por su ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. El 72 % de las personas en este estudio manifestó temor de ser detenidas, de 'ir presas', si expresaban públicamente sus opiniones.

Entretanto, 1 de cada 4 temía perder el subsidio oficial conocido como 'bolsa CLAP', sobrenombre de paquetes distribuidos con frecuencia variable contentivos de productos básicos que las personas pueden comprar a precio reducido y mediante los cuales el Estado ejerce un mecanismo de control político a través de los comités locales de administración y producción (CLAP). Finalmente, 13 de los 23 adultos mayores de 60 años demostraron temor de que el gobierno "les quite la pensión" si manifiestan públicamente sus opiniones sobre la situación del país.

Mitigando la desinformación en Venezuela

En esta sección, se exponen la descripción y aproximación a las dinámicas de cuatro experiencias informativas offline que Medianálisis ha efectuado en los últimos años: producción y distribución de papelógrafos que imitan la primera plana de un diario; emisión de contenidos informativos a través de una red radial de pequeñas emisoras afiliadas a la Iglesia católica; envío masivo de SMS con noticias a educadores y líderes sociales, principalmente a aquellos desprovistos de teléfonos inteligentes; y emisiones en vivo simuladas del programa "Radio Comunal", con público de distintas comunidades pobres para recopilar denuncias e interactuar con los habitantes de diversas zonas. Contextualizaremos las características de estas actividades con otras similares desarrolladas por varias ONG y distintos medios, todas con el propósito de mitigar la desinformación en Venezuela.

Venezuela vive una crisis multidimensional bajo un régimen autoritario. El ecosistema de medios en el país se ha reducido, mientras que aquellos medios e iniciativas periodísticas que siguen operando han sido restringidos y hostigados por el gobierno. El cercenamiento y las restricciones del sistema mediático hacen que los venezolanos estén desinformados.

Si bien han surgido medios digitales independientes, el país no cuenta con abastecimiento eléctrico regular. Además, internet está disponible fundamentalmente en los centros urbanos para los pocos privilegiados que pueden costearlo. A esto se suma que en Venezuela la mayor parte de los medios de comunicación sufre bloqueos constantes. Ello presenta a los ciudadanos el desafío de adquirir habilidades y competencias que les permitan sortear la desinformación.

Por eso, en Venezuela la desinformación es generalizada y se lidia con ella en los dos significados dados por el español: uno, proceso interesado y articulado de proliferación y saturación de información falseada (disinformation en inglés); el otro, escasez y ausencia de información (misinformation en inglés). Ello además se da en un contexto, no superado, de emergencia humanitaria sostenida, con serias crisis políticas, sociales y económicas que han llevado al éxodo de una cuarta parte de su población.

Ante la desinformación en la que viven los venezolanos, una variedad de ONG y medios enfrentan y denuncian las violaciones a la libertad de expresión. En este marco, Medianálisis no solo estudia y combate la desinformación, sino que actúa para mitigarla en particular en zonas y poblaciones vulnerables de la provincia venezolana. Las actividades offline que ha realizado Medianálisis entre 2020 y 2023 reflejan significativos esfuerzos para mitigarla y, aunque a nivel comunicacional sean un granito de arena, contribuyen a paliarla.

Los papelógrafos: leer al pasar

Resulta una imagen premoderna una lámina grande impresa o manuscrita adherida en el respaldo de una parada de transporte público, en la pared de entrada a un mercado popular o frente a una tienda. Casi evoca la imagen que marca el inicio de la Modernidad de hojas pegadas a la puerta de una iglesia que se leen al pasar.

En Venezuela, las restricciones y la condición precaria del sistema mediático han dado lugar a diversas iniciativas que promueven entidades informativas y varias ONG en las que las paredes se convierten en espacios para informarse al pasar. Desde 2017, en Venezuela se habla de papelógrafos para identificar una hoja impresa o manuscrita de gran tamaño (en general 60 x 85 cm, es decir, tamaño A1 de 23,4 x 33,1 in, aunque las hay más grandes) en la que se publican noticias y otras informaciones de interés para una comunidad.

Se pueden identificar por lo menos cuatro papelógrafos que se publican con cierta regularidad. Uno editado por Medianálisis, Quince y Último (Figura 1); y tres que son iniciativas de mitigación de la desinformación de organizaciones periodísticas como El Bus rv, El Pitazo y La Patilla.

Quince y Último es un papelógrafo elaborado por Medianálisis que, entre agosto de 2021 y enero de 2024, tuvo 53 ediciones. Simula la primera página de un diario impreso. También se incluye una opción para descarga en las redes y plataformas de la organización, y se da prioridad en la cobertura a información de interés nacional y vinculada con los derechos humanos.

Estas ediciones se llevan a cabo en la ciudad de Barquisimeto y se distribuyen digitalmente a periodistas aliados en diferentes Estados del país. A su vez, ellos las imprimen y publican en zonas con alto volumen de peatones, como plazas, paradas de transporte público, mercados populares y comercios, avenidas y calles. Hasta diciembre de 2023, se habían desplegado 1258 reproducciones distribuidas en un promedio de seis Estados del país. De 53 ediciones, 13 han sido producidas mediante el apoyo del equipo de Medianálisis con recursos propios y distribuidas en dos Estados del centrooccidente de Venezuela (Lara y Yaracuy). Las ediciones hechas con apoyo de proyectos de cooperación se han distribuido en hasta nueve Estados, dependiendo de la financiación de cada proyecto.

El Bus rv (Figura 2) empezó en mayo de 2017, durante un ciclo de protestas ciudadanas. A raíz de ellas, un grupo de periodistas comenzó a pensar en alternativas informativas para la ciudadanía durante la grave restricción de noticias que vivían y viven los venezolanos. Un 27 de mayo (aniversario del cierre de la cadena de televisión privada por señal abierta RCTV), Laura Helena Castillo, Claudia Lizardo, Abril Mejías, María Gabriela Fernández, Víctor Rodríguez y Nicolás Manzano llevaron un marco de papel maché a semejanza de una pantalla de televisor y se subieron a buses y empezaron a leer noticias para la ciudadanía. La ciudadanía aplaudía las novedades que mitigaban su desinformación. A partir de entonces, El Bus rv se hizo cotidiano en el transporte público caraqueño y, posteriormente, se expandió a otras ciudades.

Con la pandemia y las restricciones a la circulación vehicular, El Bus rv comenzó a promover la realización de noticieros comunitarios con parlantes o a viva voz en diferentes comunidades, a los que llamaron La Ventana rv, además de los papelógrafos en los Estados Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Bolívar, Miranda, así como en Caracas, la ciudad capital.

Explica Florantonia Singer del equipo de El Bus rv: "Cada papelógrafo tiene un guion propio, porque, además de la información general, los números de servicios o el contenido especial que estemos distribuyendo, siempre tienen noticias hiperlocales de la comunidad, sector o calle donde está siendo pegado. Entre 2020 y 2023 hemos pegado 4414 papelógrafos, hacemos un promedio de 1100 al año con una periodicidad quincenal" (Singer & Santaeulalia, 2021).

El Bus rv se define como periodismo offline, hiperlocal y de servicio. Explican Singer y Santaeulalia (2021) que se entiende como una escuela de periodismo callejero y tienen alianzas con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en sus campus de Caracas y Guayana; con la Universidad de Los Andes (ULA) en Táchira, Mérida y Trujillo; con la Escuela de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV); con la Universidad Monteávila; y con la Universidad de Margarita (Unimar) en Nueva Esparta. Estos papelógrafos dan a conocer investigaciones y denuncias efectuadas por otros medios independientes en Venezuela y alcanzan comunidades que no tienen acceso a internet o que confrontan serias restricciones de electricidad.

En cuanto al sitio web de noticias El Pitazo, este medio realiza varios tipos de actividades vinculadas con la mitigación de la desinformación. La pandemia del Covid-19 fue el primer motor para apoyar varias comunidades en la elaboración de papelógrafos. Rena Camacho, responsable de las actividades de El Pitazo en la Calle, refiere que en el año 2020 se elaboraban papelógrafos manuscritos semanales fijos en diferentes sectores de Caracas. Posteriormente, en 2021, se empezaron a hacer quincenalmente.

Han dictado talleres en escuelas y liceos de la ciudad capital para orientar y capacitar sobre su elaboración. Los papelógrafos manuscritos editados durante 2020 y 2021 respondían a las prioridades de las comunidades específicas en las cuales se realizaba e incluía información de salud y de interés general. Actualmente, solo mantienen uno en La Guajira venezolana.

Sheyla Urdaneta, jefa de información en El Pitazo, explica que, en La Guajira desde 2023, se publica un papelógrafo escrito a mano en wayuunaiki y español todos los viernes (Figura 3). Este brinda información hiperlocal. Los días viernes y sábado, una periodista wayuu y un maestro se sitúan al lado de los dos papelógrafos y desde allí escuchan y apoyan a la comunidad. El papelógrafo es traducido por una maestra voluntaria. Este papelógrafo toma noticias de un podcast realizado por El Pitazo en wayuunaiki desde 2022, pero las profundas restricciones de electricidad y conectividad en la zona los llevó a hacer este manuscrito semanal.

El sitio web de noticias La Patilla enfrenta, como otros medios en Venezuela, restricciones y bloqueos que limitan el acceso del público a su portal. Por ello, explica su jefe de contenidos, Rory Branker, optaron por la publicación de El Patillazo (Figura 4), papelógrafo tipo calcomanía impreso a color del que se despliegan 200 reproducciones en Caracas y se envían 300 de forma rotativa a diferentes Estados del país. Branker indica que han realizado 24 ediciones de esta iniciativa surgida en septiembre de 2021 y le dan prioridad a la información de actualidad nacional y regional, al igual que a las denuncias de servicios públicos. Debe destacarse además que se incluye un código QR que enlaza con La Patilla.

Figura 4

El Patillazo, versión papelógrafo adhesivo de La Patilla (nombre local para la fruta de la sandía)1

Fuente: La Patilla, Medianálisis.

En un giro premoderno de la Venezuela actual, varias ONG y distintos medios han apostado por medios offline, incluso manuscritos, de forma complementaria. Con diferente alcance y vinculados al espacio público de las ciudades y pueblos, se ha privilegiado la distribución de estos medios en zonas de alta densidad peatonal. Sus responsables explican que, si bien las comunidades defienden, protegen y amparan los papelógrafos, también han vivido incidentes en los que se han destruido o rayado estas publicaciones, en particular los ejemplares desplegados cerca de oficinas de gobierno.

Por su material y su ubicación al aire libre, los papelógrafos son efímeros y vulnerables al clima. Explica el coordinador de Medianálisis y responsable de Quince y Último, Héctor Rodríguez, que, por ejemplo, en mercados populares, los comerciantes retiran los papelógrafos en la noche o cuando llueve para protegerlos del clima. Refiere Rodríguez también que, cuando los transeúntes ven al periodista que acude quincenalmente a adherir el papelógrafo, le inquieren por la renovación de Quince y Último, y preguntan: "¿Cuándo vienen las noticias?".

En el país existen dos papelógrafos impresos (Quincey Último de Medianálisis y El Patillazo de La Patilla), estos son tamaño A1 y a color, elaborados por equipos de periodistas, y contienen noticias de la actualidad nacional como medio de paliar la desinformación. También hay papelógrafos manuscritos en los que participa la propia comunidad con el apoyo de organizaciones de medios como El Pitazo y El Bus rv. Si bien se ha sabido esporádicamente de impresos manuscritos elaborados por comunidades sin apoyo de organizaciones periodísticas, no es fácil darles seguimiento dada su falta de continuidad y dispersión.

En esta Venezuela premoderna, sin medios informativos de fácil acceso para la población, sin electricidad y sin internet, la población, en particular aquella de los sectores más vulnerables, encuentra en los papelógrafos información. De este modo y pese a todo, los periodistas continúan informando en la hoja impresa o manuscrita que 'se lee al pasar' por la parada de transporte, el mercado o la plaza.

Pese a todo, la radio y los SMS

Los venezolanos enfrentan tres desafíos paralelos. Por un lado, están huérfanos de información ante la ausencia de recursos (equipos, internet, electricidad); además, afrontan demandas de competencias y habilidades críticas para entender el mundo mediático contemporáneo que se encuentra en permanente cambio; por último, el precario, censurado y restringido ecosistema mediático nacional limita una adecuada comprensión del entorno nacional social y político.

En el marco de las diferentes experiencias informativas alternativas que se han descrito en este texto, desde 2020 Medianálisis ha impulsado una iniciativa para mitigar la desinformación consistente en la producción y distribución de SMS y micros de radio. Estos micros de radio y SMS tienen una misma temática y se distribuyeron diariamente entre julio de 2020 y diciembre de 2023. En total, se generaron contenidos para producir 828 micros radiales y elaborar 828 SMS.

Los micros fueron emitidos por la red de radiodifusión de Fe y Alegría en 2195 ediciones y se enviaron más de cuatro millones de SMS con un resumen de los contenidos informativos de los micros de radio. En julio de 2020 se inició la distribución de contenidos informativos vía SMS con una base de 500 números telefónicos (casi todos ellos analógicos). Para noviembre de 2023, la base de datos alcanzó los 9500 números telefónicos.

Cabe destacar que la distribución de información vía SMS es costosa y está vigilada por el gobierno. La Gaceta Oficial N° 38897 del 27 de marzo de 2008 dicta la reforma parcial de la providencia administrativa contentiva de las condiciones bajo las cuales los operadores de servicios de telefonía móvil ofrecen la facilidad de mensajería de texto. En la modificación de su artículo 8°, se responsabiliza a las empresas de teléfonos celulares por el contenido de los mensajes, la limitación de los cuales deben incluso prever desde la contratación de servicios para la diseminación de contenidos.

Como elemento adicional a la restricción y violación de los derechos a la libertad de expresión, se encuentra además que en el país se viola el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Puede ser llamativo para no venezolanos que la compra de una línea telefónica celular en Venezuela exija una importante cantidad de información y documentación, tal como se establece en la Providencia Administrativa 171 sobre normas relativas a la recopilación o captación de datos personales de los solicitantes de los servicios de telefonía móvil y telefonía fija a través de redes inalámbricas o número no geográfico con servicio de voz nómada.

En su artículo 4°, se establece la documentación que una persona debe proporcionar a las empresas telefónicas para contratar este servicio: cédula de identidad (i. e., tarjeta o carnet de identidad o ciudadanía/DNI), registro único de información fiscal (número de contribuyente o RUC), correo electrónico de contacto, toma de huellas dactilares, firma y foto digital tomada en un establecimiento comercial de la empresa de telefonía; además, los extranjeros no residentes deben proporcionar correo electrónico, huellas dactilares, firma, foto en el local de compra y factura del sitio donde se alojan.

Las restricciones y violaciones a los derechos de información en Venezuela se dan en buena medida a través de las normas pretendidamente técnicas y administrativas de Conatel, agencia reguladora responsable tanto de las dos normas anteriormente referidas como del cierre de estaciones de radio. En el país, las licencias de operación para radiodifusión deben ser renovadas cada cinco años. Eso significa que todas las emisoras eventualmente se hallarán en la necesidad de realizar la solicitud de renovarlas. Ante ello, Conatel recurre al silencio administrativo y así las emisoras quedan 'en el aire' hasta un eventual cierre.

En Venezuela diversas organizaciones sociales y medios preparan micros y podcasts sobre una importante cantidad de temáticas. Sin embargo, no se conoce de iniciativas de distribución informativa por SMS distintas a la mencionada en esta investigación exploratoria. La emisión al aire por señal radioeléctrica de los micros radiales se realizó a través de la Red Nacional Radiodifusión de Fe y Alegría que cubre 12 de 23 Estados2 y una población potencial de 12 242 220 habitantes en los Estados: Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital (Caracas), Guárico, Lara, Mérida, Sucre, Táchira, Vargas (hoy La Guaira) y Zulia.

La población cubierta por la Red Nacional Radiodifusión de Fe y Alegría en 2020 se estimaba en 3 656 789 oyentes. La ausencia de cifras en Venezuela, incluyendo las que proveía el Censo Nacional (el último se hizo en 2011), hace pensar que las condiciones en varias localidades del país se vuelvan un desafío dada la magnitud del éxodo poblacional estimado en un 20 %.

Fe y Alegría se escucha en diversas poblaciones del país, entre ellas en ocho pequeñas y medianas: Anaco, El Nula, El Tigre, Guasdualito, Machiques, Paraguaipoa, Pariaguán y Tumeremo. También se escucha en ciudades capitales pequeñas y situadas en Estados empobrecidos y altamente afectados por la emergencia humanitaria compleja, como Cumaná, San Fernando de Apure, San Juan de Los Morros y Tucupita. Otras ciudades donde se pueden oír los programas son Caracas, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Puerto La Cruz.

En 2020, Medianálisis desarrolló el proyecto "Medianálisis contra la desinformación". Durante la pandemia del Covid-19, se realizaban dos micros diarios "#MedianálisisInforma" y "#MedianálisisDesmiente". Entre julio y diciembre, fueron producidos 240 micros transmitidos 290 veces. Además, desde octubre de ese año, "#MedianálisisInforma" pasó de una a dos emisiones diarias. Estos micros fueron emitidos en dos programas informativos diarios (9:00 a. m., 12:00 m. y, desde mediados de octubre, 5:00 p. m.). En ese mismo lapso, se elaboraron 240 contenidos para SMS y se enviaron 273 340 mensajes.

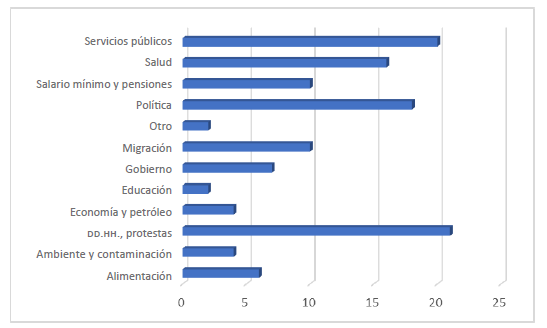

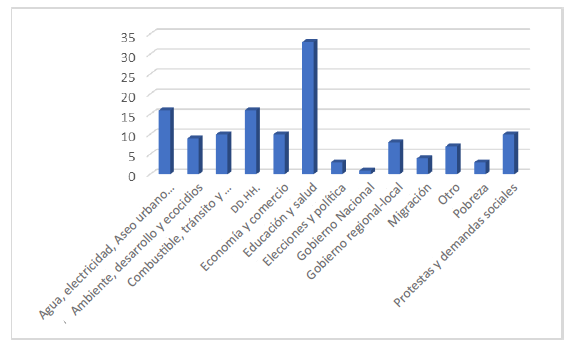

En la figura 5 se visualiza cómo en el lapso indicado evolucionan los temas sobre los cuales se produjeron mayor cantidad de contenidos.

Como se ve, el tema salud es constante (la franja amarilla); política (la franja sepia) se incrementa hacia finales de año por los eventos electorales convocados para aquel entonces. La temática vinculada con servicios públicos (azul oscuro) y derechos humanos (azul claro) se mantiene relativamente constante con picos asociados a la escasez de gasolina y a la presentación del informe en la ONU sobre derechos humanos en Venezuela.

Los desmentidos realizados privilegiaron ampliamente los temas vinculados con la pandemia del Covid-19 y las condiciones del sistema de salud en el país (Figura 6). Sigue el desmentido de bulos vinculados con lo político y contenidos falseados sobre servicios públicos que buscaban acrecentar la angustia de la población en relación con este tema.

Como se ve en la figura 7, las temáticas abordadas por "#MedianálisisInforma" dieron cuenta de protestas, violación de derechos humanos, casi en paralelo con denuncias sobre la insuficiencia de servicios públicos. Ello obedece a que en el país se agudizaron los problemas vinculados con cortes eléctricos, escasez de gasolina y gas doméstico, precaria conexión por internet o telefónica, así como de racionamientos (en muchos casos extremos) de agua potable y electricidad. En tercer lugar de importancia, se encuentran los asuntos vinculados con la esfera política y con salud.

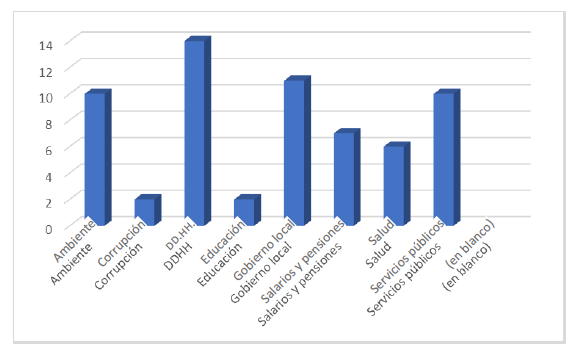

Entre abril y diciembre de 2021, se realizó el proyecto "Reconstruyendo la información para la democracia" y se continuó con la elaboración de dos ediciones tanto de micros como de SMS. "#MedianálisisDesmiente" rebatía bulos en circulación por el país. Sobre ello se elaboraron 182 contenidos. "#MedianálisisInforma", del que se produjeron 217 micros; 37 de ellos eran reportajes radiales transmitidos los sábados de forma individual en cada una de las emisoras de la red, para un total de 362 micros y 37 reportajes radiofónicos sabatinos. Esta producción radiofónica fue distribuida de lunes a viernes en tres emisiones. En paralelo, se elaboraron 362 SMS distribuidos diariamente para un total de 399 SMS y 2 371 550 envíos.

Estos contenidos eran versiones elaboradas por el equipo en atención a las características de medio empleado; provenían de una cuidadosa revisión y deliberación sobre la actualidad; y tenían como fuentes más de 20 medios de comunicación.

La temática prioritaria de los contenidos (Figura 8) fue la asociada con la pandemia del Covid-19, tanto noticias como desmentidos de bulos. En la columna 'otros', se incluyen asuntos de actualidad e interés social de diverso tipo que, dado su escaso volumen, no alcanzaban para categorías individuales, ya fueran reportajes o desmentidos.

Durante 2022, se ejecutó un proyecto breve de tres meses denominado "Antenas para el presente", para el que se produjeron 61 micros transmitidos dos veces al día en las emisoras de la red nacional Radio Fe y Alegría. En este mismo lapso, se elaboraron 61 SMS (Figura 9), los cuales fueron distribuidos a 6920 números de celulares. Durante este lapso, se generaba solo una sola producción de noticias, "#MedianálisisInforma" y muy eventualmente un desmentido.

Se generaron contenidos sobre 14 de 23 Estados y se dio prioridad a los temas vinculados con derechos humanos, gestiones de los gobiernos locales y el ambiente, dados los importantes accidentes petroleros que afectaron las costas del país.

En el año 2023, se llevó a cabo el proyecto "Conectando futuro", con una duración de seis meses. Desde el 1° de junio y hasta el 30 de noviembre, se efectuó la investigación, redacción de guion de locutor y guion técnico, grabación, edición y transmisión de 130 micros de radio. Se realizaron 260 transmisiones, dos diarias, para un promedio de 43,3 transmisiones mensuales. Se produjeron 131 SMS y fueron distribuidos desde una base de datos que inició con 6892 contactos y cerró con 9500.

Los micros de radio y los SMS informaron y orientaron a la ciudadanía, en particular a adultos mayores o población ubicada en sectores populares, sobre los eventos informativos vinculados con democracia y derechos ciudadanos. Esto les abría oportunidades para la comprensión y evaluación de su entorno. Se realizaron contenidos sobre 16 de 23 Estados y se privilegiaron temas relacionados con educación y salud, seguidos por asuntos de derechos humanos y servicios públicos (agua, electricidad y aseo urbano) (Figura 10).

Estos cuatro proyectos fueron ejecutados con el apoyo de la Embajada Alemana en Caracas y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. A lo largo de estos 25 meses, se generó información que permitió a la población reinterpretar y comprender el impacto de esas noticias en sus vidas.

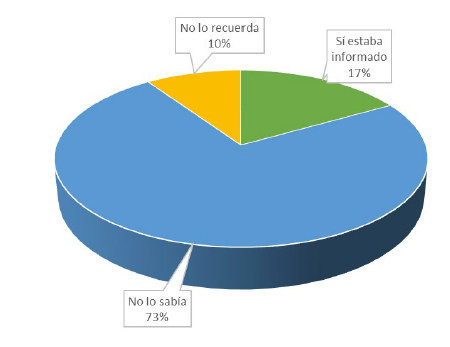

Durante todos los proyectos, se realizaron dos encuestas telefónicas acerca del impacto de los SMS y de los micros radiales. La base de datos utilizada para las llamadas está integrada por los números telefónicos de personas que habían enviado SMS al programa "En este País" de Radio Fe y Alegría. Cada mes del proyecto, se hacían 10 llamadas al azar y se preguntaba si conocían previamente lo escuchado en micro de la información. Solo el 17 % de los encuestados afirmó estar previamente informado, mientras que el 10 % no lo recordaba y el 73 % no lo sabía (Figura 11).

Similar a la encuesta de evaluación sobre los micros de radio, se efectuaba una encuesta telefónica acerca del conocimiento previo de los contenidos que recibían vía SMS, y los resultados son equiparables. El 24 % de la población confirma tener conocimiento previo de los contenidos informativos y el 70 % no estaba enterado previamente (Figura 12).

Radios comunales

Los medios y organizaciones sociales en Venezuela han desarrollado diversas estrategias de calle para mitigar la desinformación y para capacitar a las comunidades: El Pitazo realiza actividades de teatro al aire libre, anuncios por megáfono y otros tipos de reuniones ciudadanas; El Bus rv produce el noticiero La Ventana rv; la ONG Espacio Público organiza actividades de capacitación en derechos humanos y, en 2022, dio adiestramiento a comunidades de Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Aragua, Anzoátegui y Sucre para diseñar periódicos murales en Venezuela, incluida la elaboración de murales y reuniones de reflexión sobre derechos y la vida comunitaria.

En noviembre de 2023, los tres medios que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los sitios web de noticias Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo, iniciaron las operaciones del ARI Móvil, un camión que transita por la ciudad de Caracas para dar a conocer noticias e investigaciones que publican en sus sitios web y cuentas de redes sociales. Con el ARI Móvil, buscan mitigar la desinformación persistente en el país por los problemas de internet, los apagones (caídas del servicio eléctrico no anunciadas) y el bloqueo a los medios de comunicación, todas constantes que limitan el derecho a la información.

Junto a estas otras iniciativas, Medianálisis ha llevado adelante su programa "Radio Comunal", una actividad que consiste en escenificar un programa radial con audiencia en vivo al cual asisten vecinos de una comunidad o una organización sin fines de lucro. En cada edición, participan los asistentes, quienes reciben información del acontecer actual regional y nacional, al igual que educación sobre cómo identificar información falsa o mal intencionada. Al mismo tiempo, vecinos, líderes comunitarios y voceros de organizaciones sin fines de lucro ejercen su derecho a expresarse como invitados a las emisiones mediante entrevistas para informar temas de interés comunitario y hablar de las repercusiones de la desinformación en sus vidas cotidianas.

Desde octubre de 2021 y hasta noviembre de 2023, Medianálisis ha realizado 22 programas de difusión comunitaria de información en 22 localidades diferentes de cinco Estados: Carabobo, Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy, alcanzando directamente a 582 personas. En estas actividades se emula la realización de un programa radial con el uso de equipos de sonido profesional que expanden el contenido más allá del alcance del espacio físico donde se hace, el cual es de muy diversa naturaleza; en algunos casos se efectúa en espacios techados (aulas, salas de organizaciones o iglesias), pero en 8 de estas 22 ocasiones se ha llevado a cabo al aire libre en canchas, plazas y calles (Figura 13).

Según los formularios de asistencia, 313 mujeres y 269 hombres, con un predominio de adultos mayores, han participado en estas actividades. Se realizan por lo general los días sábados en la mañana o la tarde. Conviene destacar que durante estas emisiones simuladas de "Radio Comunal" se hacen encuestas y entrevistas de investigación sobre información y desinformación en las comunidades. Es necesario añadir que, en los seis eventos efectuados en 2022, alrededor de 100 de 162 asistentes no pudieron proporcionar un correo electrónico y más de 30 afirmaron no tener número de celular.

Cuando se les preguntaba a los asistentes acerca de cómo se informan, encontramos que predomina la comunicación directa e informal. Aun cuando después de esta pregunta se les pedía algún comentario, nadie indicó por su nombre medios de comunicación social, ni los canales regulares de gobiernos y alcaldías. Entre las redes sociales, la más recurrida y mencionada es la plataforma de mensajería WhatsApp.

Sin embargo, conviene resaltar que impera el ser informado por los vecinos y amigos y el vivir en la misma comunidad (el boca a boca). Ello da cuenta de los vacíos informativos institucionales bien sea de medios de comunicación independientes o de canales formales estructurados por los gobiernos. Algunos de los encuestados mencionaron con nostalgia medios impresos que cesaron de circular años atrás y otros se referían al gran vacío dejado por estaciones locales de radio cerradas recientemente.

Conclusiones

Tal como se ha indicado, los resultados y datos presentados en este artículo son exploratorios y parciales. Sin embargo, dada la situación compleja en la que está inmersa la sociedad venezolana en materia de libertad de expresión y desinformación, se ha estimado pertinente no solo mostrar datos que ayuden a entender la problemática, sino también a hacernos eco de experiencias sociales y periodísticas que intentan mitigar, paliar una situación adversa en materia de libertades, incluyendo la libertad de información.

Sin caer en un exceso de romanticismo, podría decirse que, en una Venezuela cercada por la desinformación y la censura, ha surgido un activismo social y ciudadano que le hace frente, sin que ello implique desconocer la magnitud del problema en términos globales y la incidencia efectiva, si bien reducida, de las experiencias descritas en este escrito.

A la par del proceso que transcurre en las dimensiones política y comunicacional explicadas en este texto, igualmente se ha registrado un empobrecimiento violento de la población que termina teniendo un impacto en las dinámicas informativas. Como reflejó parcialmente el estudio realizado por Medianálisis en el Estado Lara, los más pobres terminan siendo los más afectados por la dinámica de ausencia de expresión y desinformación al disponer de menos opciones y al depender más del Estado (para cajas de alimentos, pensión).

Venezuela ha vivido un deterioro institucional y político reportado por diferentes foros de organismos internacionales y multilaterales preocupados por la situación del país. El proceso de restricción de las libertades públicas y ciudadanas ha sido particularmente agudo en relación con la libertad de expresión y el derecho a la información. La edición 2022-2023 del Índice Chapultepec, barómetro elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la UCAB (2023) que mide las acciones institucionales en materia de libertad de expresión y prensa en 22 países de América, determinó que el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo registrado en este índice: solo 47,84 puntos de 100 posibles y Venezuela fue penúltimo con 12,74 puntos y ubicado en el grupo de tres países que fueron calificados sin libertad de expresión, junto con Cuba y Nicaragua.

En su reporte sobre la libertad en la red, Freedom House (2023) calificó nuevamente a Venezuela como país no libre, descendiendo a la posición 15 de 60, una menos con respecto al año anterior. Así mismo, en el informe más reciente al cierre de este estudio de Reporteros Sin Fronteras (2023), Venezuela ocupa el puesto 159 de 180 países evaluados. El país sobrevive con escasos medios impresos de circulación y paginación restringida, una oferta de medios audiovisuales domésticos cada vez más reducida (radial) y en gran medida cooptada (televisión), así como una política oficial de bloquear contenidos en internet cuando estos le son críticos.

Los hallazgos del estudio exploratorio aquí realizado conectan las prácticas de censura estatal, ampliamente documentadas por distintos informes nacionales e internacionales, con la emergencia de la autocensura entre los ciudadanos, resultante de una alta percepción de riesgo relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión e información.

Los venezolanos se informan, y con esto se responde a la pregunta inicial de investigación que ha guiado este texto, pese a la desaparición de medios convencionales y pese a la política restrictiva que ha ejercido el gobierno de Nicolás Maduro. Los venezolanos se informan, y eso comprende por lo general buscar información con los limitados recursos que se tienen al alcance, especialmente en los sectores populares, a pesar de que el poder gubernamental no parece estar interesado en ello o abiertamente lo obstaculiza.

Lo descrito en este artículo, que es una aproximación inicial, parcial e inacabada del fenómeno de cómo los venezolanos hacen frente a la desinformación, da cuenta no solo de una ciudadanía activada en torno a la información, sino de una reinvención del ejercicio periodístico en aras de lograr conectar con la audiencia, con la irrupción novedosa de entidades sociales (no medios de comunicación en el sentido convencional) en el marco de proyectos que han tenido cooperación internacional.