10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14156

SECCIÓN GENERAL

Cintia Quiliconi 1

Mónica Vergara 2

1 Profesora principal y coordinadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación FLACSO, Ecuador

![]() 0000-0002-9181-0556

0000-0002-9181-0556

![]() cvquiliconi@flacso.edu.ec

cvquiliconi@flacso.edu.ec

2 Candidata a doctora en Estudios Internacionales en FLACSO, Ecuador y Docente investigador en PUCE, Ecuador.

![]() 0000-0002-3693-197X

0000-0002-3693-197X

![]() mavergarafl@flacso.edu.ec

mavergarafl@flacso.edu.ec

Artículo recibido: 27 de mayo de 2024

Artículo aprobado: 29 de octubre de 2024

Para citar este artículo: Quiliconi, C., & Vergara, M. (2024). El despliegue de China en América Latina: debates desde la Economía Política Internacional Latinoamericana. Desafíos, 37(1), 1-34. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14503

Resumen

Este artículo examina los principales debates en la Economía Política Internacional (EPI), particularmente en América Latina, sobre la creciente presencia económica de China en la región. A través de una exhaustiva revisión de más de 90 documentos publicados entre 2004 y 2024, y utilizando un sistema de cocitas, nodos y conexiones entre trabajos, se clasificó la literatura en tres enfoques centrales: Dependencia, Complementariedad/Interdependencia y Globalización con Características Chinas (GCC). Los resultados muestran una marcada división en el debate. Por un lado, están quienes se enfocan en la perspectiva tradicional de la dependencia, subrayando el intercambio comercial con China y la tendencia hacia la reprimarización. Por otro lado, algunos ven oportunidades de complementariedad entre la región y China, considerando las ventajas comparativas de ambos actores. Finalmente, existe un eje en desarrollo que considera las dinámicas actuales como una GCC, y sugieren una nueva forma de cooperación, distinta a los preceptos de hegemonía occidental. Como conclusión, se identifica algunos vacíos en los debates actuales, que podrían ser cruciales para comprender la evolución de las relaciones sino-latinoamericanas, como el proceso de aprendizaje de actores chinos, principalmente empresas e instituciones financieras, que podría explicar parte de los cambios de su comportamiento en la última década.

Palabras clave: China; América Latina; debates; dependencia; complementariedad; globalización con características chinas.

Abstract

This article examines the principal debates in International Political Economy (IPE), particularly in Latin America, regarding China's growing economic presence in the region. Through an exhaustive review of more than 90 documents published between 2004 and 2024, and using a system of co-citations, nodes, and connections between documents, the literature has been classified into three central approaches: Dependency, Complementarity/Interdependence, and Globalization with Chinese Characteristics (GCC). The results reveal a division in the debate. On the one hand, some focus on the traditional perspective of dependency, emphasizing trade with China and the trend toward reprimarization. On the other hand, some see opportunities for complementarity between the region and China, considering the comparative advantages of both actors. Finally, an ongoing debate considers the current dynamics as a globalization with Chinese characteristics, and suggests a new form of cooperation, distinct from the precepts of Western hegemony. In conclusion, the article identifies some gaps in current debates, that could be crucial to understanding the evolution of Sino-Latin American relations, such as the learning process of Chinese actors, mainly companies and financial institutions, which could explain part of the changes of its behavior in the last decade.

Keywords: China; Latin America; debates; dependency; complementarity; globalization with chinese characteristics.

Resumo

Neste artigo, são examinados os principais debates na economia política internacional, particularmente na América Latina, sobre a crescente presença económica da China na região. Por meio de revisão exaustiva de mais de 90 artigos publicados entre 2004 e 2024, e usando um sistema de cocitações, nós e conexões entre artigos, a literatura foi classificada em três abordagens centrais: dependência, complementaridade/interdependência e globalização com características chinesas. Os resultados mostram uma divisão acentuada no debate. Por um lado, há aqueles que se concentram na perspectiva tradicional de dependência, destacando o comércio com a China e a tendência de reprimarização. Por outro lado, alguns veem oportunidades de complementaridade entre a região e a China, considerando as vantagens comparativas de ambos os atores. Por fim, há um eixo em desenvolvimento que considera a dinâmica atual como uma globalização com características chinesas e sugere uma nova forma de cooperação, diferente dos preceitos da hegemonia ocidental. Em conclusão, no artigo, são identificadas algumas lacunas nos debates atuais que podem ser cruciais para a compreensão da evolução das relações sino-latino-americanas, como o processo de aprendizado dos atores chineses, principalmente empresas e instituições financeiras, o que poderia explicar parte das mudanças em seu comportamento na última década.

Palavras-chave: China; América Latina; debates; dependência; complementaridade; globalização com características chinesas.

Introducción

Las relaciones económicas entre China y América Latina han experimentado una expansión sin precedentes que lleva más de tres décadas de profundización. En las primeras décadas del siglo XXI hubo un crecimiento exponencial del vínculo entre China y América Latina en general y Sudamérica en particular. Este crecimiento despierta nuevas agendas en la Economía Política Internacional (EPI) de la región y abre varias avenidas de análisis. La creciente presencia de China significa para muchos una importante oportunidad de acceso a capital y a un mercado de consumo importantísimo. Pero también plantea desafíos por la dependencia de la región y la falta de diversificación en las relaciones económicas.

En este sentido, la creciente importancia de China en la epi ha cambiado el tablero latinoamericano —generando nuevos debates que analizan este fenómeno, el cual se ha profundizado desde el boom de los commodities en la década que va del 2003 al 2013—, por lo tanto, se debe seguir estudiando las dinámicas de comercio e inversiones que China ha ido tejiendo regionalmente desde inicios del nuevo siglo. Particularmente, este crecimiento constante de la presencia de China en América Latina —a través del comercio y las inversiones— ha sido traccionado por la creciente demanda de cobre, petróleo, soja y hierro, entre otros productos, y ha generado nuevos vínculos económicos con la mayoría de los países sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú para los que China se ha convertido recientemente en el principal socio comercial, desplazando a Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios regionales.

En 2013 el gobierno chino lanzó La Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés), una de las iniciativas más ambiciosas para conectar al país asiático con el resto del mundo. Esta iniciativa se enmarca en el cambio de estrategia de Xi Jinping, quien plantea el rejuvenecimiento de la política china, con una agenda y con objetivos más ambiciosos, dejando atrás la política de bajo perfil de sus antecesores (Xuetong, 2014; Zhang & Shaw, 2023; Fierro de Jesús, 2020; Rubiolo et al., 2020). El posicionamiento de China como un actor global se empezó a gestar, principalmente, a través de la cooperación internacional, las inversiones en el extranjero y un rol más protagónico en los organismos internacionales. No es un dato menor que, hasta 2023, se estima que las inversiones a nivel global en el marco de la BRI han alcanzado el billón de dólares (Nedopil, 2023).

La iniciativa BRI, ha mostrado una evolución significativa, no solo en torno a las necesidades e intereses de China, sino también del entorno internacional. La iniciativa se ha desplegado en distintos vectores vinculados a las problemáticas de desarrollo global: la BRI verde, la BRI de la salud, la BRI digital, la BRI marítima y la BRI polar. Esta capacidad de adaptación de la iniciativa a las demandas de los países receptores, pero, sobre todo, a los intereses de China, le ha permitido consolidarse hasta ahora como uno de los programas de cooperación y desarrollo más importantes de la historia, desde el Plan Marshall.

Esta iniciativa podría suponer tanto una oportunidad para los países del Sur Global, como un riesgo, ya que pueden verse atrapados en la dicotomía de alinearse con Estados Unidos o con China. En este sentido, regiones como América Latina no escapan a estos desafíos, por ello las interpretaciones sobre el rol de China y la incidencia de iniciativas como la BRI se hacen cada vez más complejas.

Luego de una década y de millones de dólares de inversión y financiamiento en infraestructura para el desarrollo en varios sectores de la región, las interpretaciones sobre los beneficios o desafíos que China significa para América Latina han estado divididas y han generado un cuerpo de investigaciones que comienza a delinearse como uno de los debates centrales de la EPI latinoamericana más reciente (Quiliconi, 2024). Por ello, en este trabajo analizamos las respuestas a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales perspectivas dentro de la EPI latinoamericana para analizar la creciente presencia económica de China en la región?

En el artículo se analiza los aspectos más relevantes del debate sobre la EPI de las relaciones entre China y América Latina y se argumenta que, en la última década, el debate sobre este tema —dentro de la EPI latinoamericana— ha despuntado tres ejes centrales de análisis. El primero analiza los enfoques que argumentan una nueva forma de dependencia, estimulada por la presencia de China en la región, principalmente a partir del intercambio comercial con una tendencia a la reprimarización y con el tipo de inversiones chinas; el segundo agrupa los análisis que ponen énfasis en la complementariedad, que señalan las oportunidades que representa la BRI para los países latinoamericanos y las ventajas comparativas con las que cuenta la región para satisfacer necesidades de China; y el tercer eje analiza el debate sobre GCC, en el que China —con la filosofía de un mundo compartido— plantea una nueva forma de cooperación, fuera de los preceptos de la hegemonía occidental.

Cada una de estas perspectivas resultan aún incipientes para explicar la lógica de las relaciones sino-latinoamericanas y las implicaciones de iniciativas como la BRI a una década de su lanzamiento. Al mismo tiempo, los tres ejes coinciden en que la región, y principalmente Sudamérica, sigue atrapada en una posición marginal en el sistema económico internacional y se sitúan frente al dilema de la competencia entre potencias como China y Estados Unidos. No obstante, una posible arista sin profundizar aún en los debates es el proceso de aprendizaje mutuo en las relaciones sino-latinoamericanas, los mecanismos de adaptación y el alcance de estos, especialmente desde el lado de China. La sistematización de las distintas perspectivas de análisis del rol de China en la región permite evidenciar la forma en que avanza la comprensión de ese país como un actor que reconfigura la región latinoamericana y plantea también un desafío epistemológico para la EPI y las relaciones internacionales.

Las siguientes secciones dan cuenta de estas discusiones en la literatura sobre la EPI de las relaciones sino-latinoamericanas. La primera sección expone la metodología utilizada para analizar la forma en que han evolucionado y se han organizado los debates sobre la EPI de las relaciones sino-latinoamericanas. La siguiente parte analiza de qué manera se ha desplegado la presencia china en diferentes ámbitos de las relaciones económicas con la región, a fin de ofrecer un panorama de los antecedentes empíricos, en términos de las dinámicas de comercio e inversiones que se analizan en los debates de la EPI latinoamericana sobre este tema. El tercer apartado aborda la forma en que este fenómeno ha sido tratado en la literatura sobre EPI, primero con el resurgimiento de las ideas sobre dependencia, segundo con las visiones que resaltan la complementariedad entre estas regiones y tercero, las ideas que ponen énfasis en el concepto de GCC. Finalmente, la conclusión destaca los principales puntos y autores/as de estas discusiones.

Metodología

Para responder a la pregunta de investigación planteada en la introducción se llevó a cabo, en primera instancia, una exhaustiva revisión de publicaciones académicas entre los años 2004 y 2024 sobre las relaciones sino-latinoamericanas, especialmente desde la perspectiva de la EPI. Particularmente, se evaluaron las publicaciones de los últimos 10 años, periodo en el que aumentó significativamente la presencia económica de China en la región —como se detalla en la siguiente sección— y, consecuentemente, la producción académica que analiza estos temas fue ganando poco a poco mayor densidad.

En términos metodológicos, esa búsqueda de documentos se realizó a través del sistema de cocitas, nodos y conexiones entre papers, aprovechando (aunque no exclusivamente) aplicaciones de Inteligencia Artificial, como Connected Papers, ResearchRabbit y Elicit, que trabajan con bases de datos como Semantic Scholar Paper Corpus. Asimismo, se completó la selección anterior con las bases de datos de Scopus y Web of Science.

Para el análisis de los datos obtenidos de las fuentes citadas anteriormente se utilizó el software vosviewer de uso libre, que está diseñado para visualizar redes bibliométricas. Para este estudio se construyó un mapa de coocurrencia de términos, extraídos del título y de los campos de resumen de los textos. Se usó un mínimo de dos ocurrencias y se seleccionó el 60% de los términos más relevantes.

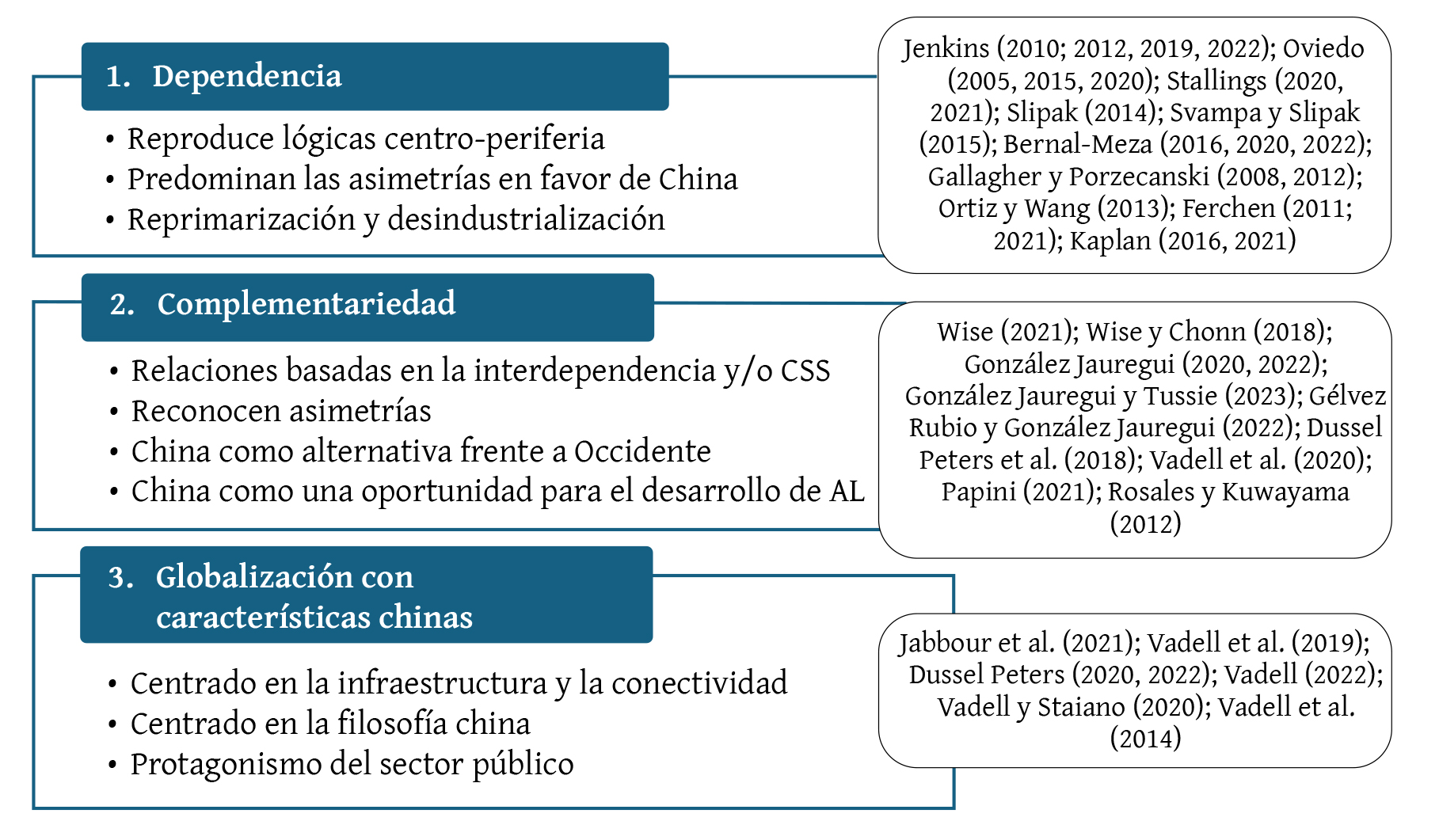

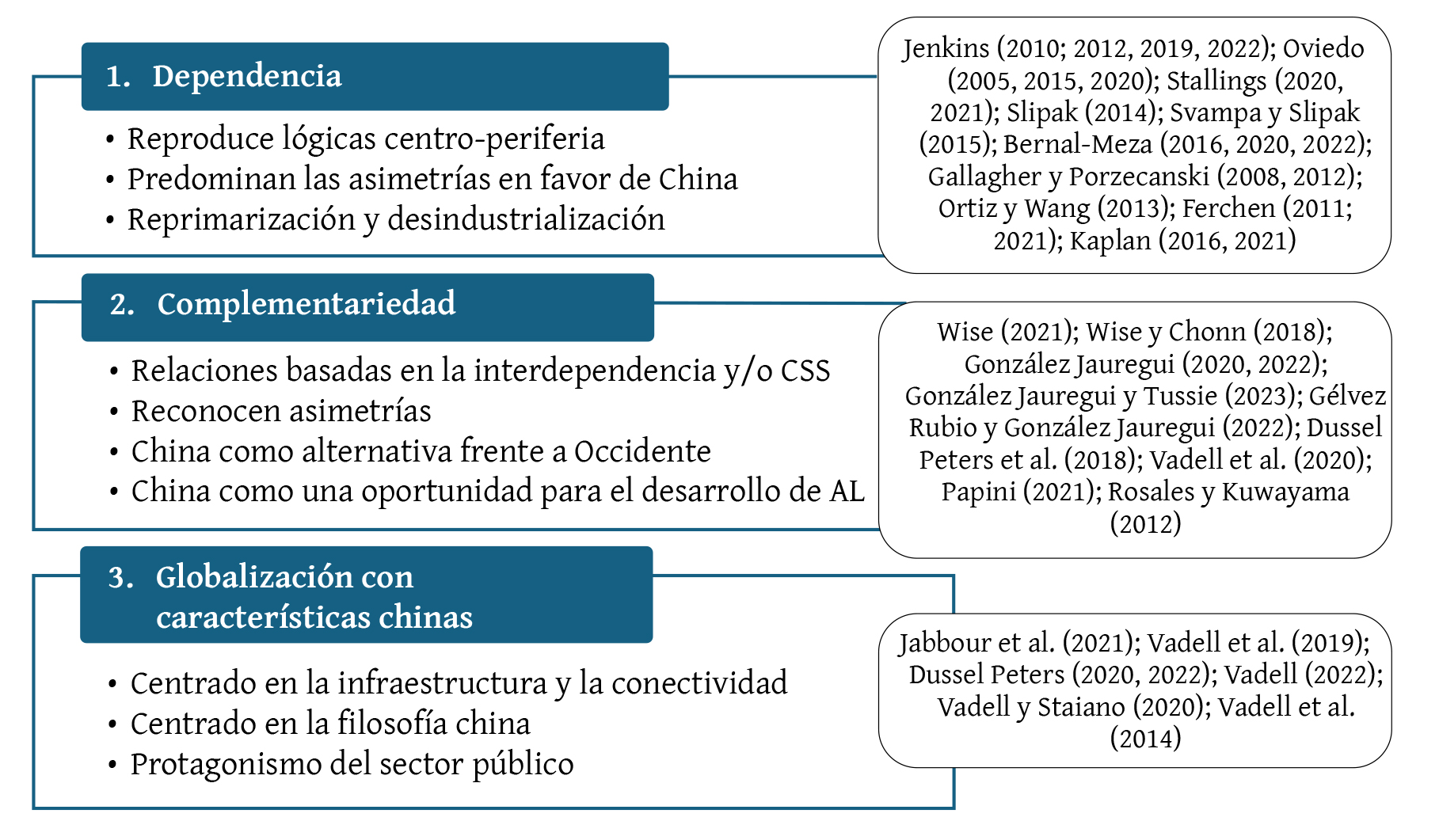

Se detectaron 206 términos en un total de 90 textos. Asimismo, a través del software NVIVO se analizó la frecuencia de palabras de los títulos y palabras clave de los textos seleccionados. La búsqueda de literatura se centró en clasificar las tendencias del debate, ubicando las publicaciones en una matriz de clasificación (ver tabla 1), dividida en tres enfoques centrales: Dependencia, Complementariedad/interdependencia y Globalización con Características chinas (GCC).

Tabla 1. Distribución de la literatura consultada con base a los tres ejes centrales

Ejes de análisis |

N.° de documentos |

Complementariedad/interdependencia |

33 |

Dependencia |

47 |

GCC |

10 |

Total general |

90 |

Si bien el objetivo es entender los aportes de estos debates para la EPI latinoamericana, ha resultado imposible ceñirse a los trabajos de autores latinoamericanos o solo publicados en la región, puesto que los aportes que vienen desde China, Estados Unidos y Europa han contribuido a la diversificación del análisis y han nutrido e hibridado varios de los debates latinoamericanos al respecto. Este trabajo se basa en la mencionada selección de documentos, publicados en español e inglés, como artículos y/o capítulos de libros. Adicionalmente, se revisaron publicaciones de Think Tanks, que permiten comprender también las tendencias en estos espacios.

Antecedentes de la BRI en América Latina

La presencia de China en América Latina incrementó su importancia a partir de los inicios del nuevo siglo. Xuetong (2014) explica que la estrategia más activa de "Lucha por el Logro" (Striving for Achievement) —que adoptó el nuevo gobierno chino a partir del 2013— busca ganar apoyo político, a diferencia de las estrategias de mandatos anteriores, que estaban enfocadas en el bajo perfil, centradas primordialmente en asegurar ganancias económicas. A partir de este golpe de timón, la iniciativa de la BRI —un corredor económico sobre la antigua Ruta de la Seda que uniría Asia, África y Europa para el intercambio comercial y la cooperación— se convirtió en la piedra angular de la política exterior y situó a China en un rol mucho más activo en el sistema internacional, expandiendo su propio desarrollo hacia otros países y desplegando sus intereses a nivel global.

En este contexto, América Latina no queda por fuera del radar del país asiático, por el contrario, se ha convertido en una importante región para el comercio de bienes y servicios, la movilidad de capitales, la cooperación y, más recientemente, como espacio de disputa geopolítica con Estados Unidos. En este sentido, la BRI —lanzada hace una más de una década— es la punta de lanza de la política exterior China, iniciativa en la que América Latina y, particularmente, América del Sur constituye una extensión natural, por la riqueza de sus recursos, que son estratégicos para el desarrollo de China, y por las oportunidades de mercado para las empresas del país asiático.

Sin embargo, es importante destacar que el auge de las relaciones sino-latinoamericanas no comenzó con la bri, sino que esta iniciativa sirvió para amalgamar una serie de ambiciosos proyectos que ya se venían gestando desde años atrás con países de la región. El comercio y las relaciones diplomáticas bilaterales fueron la puerta de entrada de China a la región, especialmente con países sudamericanos. Los gobiernos progresistas o de izquierda de aquel entonces pusieron mayor énfasis en sus lazos con el gigante asiático, entre los que destacan Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina. Sin embargo, esta característica no significa una preferencia de China en términos ideológicos, por el contrario, su filosofía sobre el pragmatismo favoreció la continuidad de las relaciones, en algunos casos, incluso frente al posicionamiento de gobiernos de derecha.

En el marco de la creciente importancia de las relaciones de China con la región ya en el año 2014 —durante la reunión de Xi Jinping con presidentes de la región en Brasilia— se establecía el nuevo marco de cooperación denominado "1+3+6", que se define como: un plan, tres ejes: comercio, inversión y cooperación financiera, y seis sectores de cooperación: energía y recursos, obras de infraestructura, agricultura, manufactura, innovación científico-técnica y tecnología informática. A partir de ese entonces, China propició una nueva forma de relacionarse con la región, basada en el multilateralismo, aprovechando la plataforma de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En mayo de 2015, el primer ministro Li Keqiang propuso un nuevo modelo de cooperación, esta vez en el marco del plan 3x3 que implicaba "la construcción conjunta de las tres grandes vías: logística, energética e informática, materializar la interacción virtuosa entre las empresas, la sociedad y el gobierno, y ampliar los tres canales de financiación (fondos, créditos y seguros)" (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2015).

Todos estos mecanismos sirvieron como base para proponer la participación oficial de América Latina en la iniciativa de la BRI. En el 2017 Panamá fue el primer país latinoamericano en firmar el Memorándum de Entendimiento con China para ingresar a la BRI. En el 2018, durante el II Foro China-CELAC, China invitó a los países de la región a que formaran parte de la iniciativa.

Desde entonces, si bien la literatura sobre las relaciones sino-latinoamericanas abunda, los papers de la región enfocados concretamente en la BRI son muy pocos todavía. Sin embargo, la tendencia de las relaciones ya marca una pauta sobre las posibles dinámicas, en un inicio las relaciones se enfocarían en el comercio y el financiamiento, para ir moviéndose paulatinamente hacia otras aristas como las inversiones y la cooperación, entre otras.

Comercio sino-latinoamericano

El comercio ha sido uno de los principales puntos de atención para los análisis sobre las relaciones sino-latinoamericanas, así como también ha sido tema de discusión, el posicionamiento de China como principal socio comercial de varios países latinoamericanos. Aunque, a lo largo de dos décadas, las dinámicas del país asiático en la región han variado, China sigue siendo el principal socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos y tiene importantes lazos con toda la región.

Si bien durante la pandemia el comercio sino-latinoamericano tuvo una desaceleración, para el año 2022 se recuperó significativamente (Albright et al., 2023). Según datos de la CEPAL, el intercambio comercial pasó de 14000 millones de dólares en el 2000 a cerca de los 500000 millones de dólares en el 2022 (CEPAL, 2024, p. 89).

No obstante, el comercio sigue manteniendo una dinámica muy asimétrica, puesto que el 95% de las exportaciones latinoamericanas hacia China son materias primas o manufacturas de estas, mientras que las exportaciones chinas hacia la región son básicamente manufacturas de tecnología baja, media y alta (CEPAL, 2024, p. 91).

En este sentido, como se observa en la tabla 2, la relación comercial está concentrada en términos de bienes y geografía. El 70 % de los bienes enviados desde la región hacia China está compuesto por tres productos principales soja, petróleo crudo y cobre, y el 90 % de esos bienes se exportan desde cinco países: Brasil, Chile, Perú, México y Ecuador.

Tabla 2. Principales exportaciones desde países latinoamericanos hacia China

Sudamérica |

País |

Principal producto |

% producto/ Total X |

Argentina |

Carne |

33% |

Bolivia |

Minerales |

83% |

Brasil |

Soja |

37% |

Chile |

Minerales |

50% |

Colombia |

Petróleo y derivados |

65% |

Ecuador |

Pescados y moluscos |

68% |

Paraguay |

Madera |

47% |

Perú |

Minerales |

85% |

Surinam* |

Madera |

95% |

Guyana* |

Petróleo y derivados |

90% |

Centroamérica y México |

Belice* |

Autopartes |

41% |

Costa Rica* |

Equipos médicos |

51% |

El Salvador* |

Textiles |

66% |

Guatemala* |

Café |

25% |

Honduras |

Café |

48% |

México** |

Minerales |

35% |

Nicaragua |

Pescados y crustáceos |

32% |

Panamá* |

Minerales |

92% |

Nota. * Los datos de Surinam, Guyana, Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá corresponden al año 2022 (último registro de

exportaciones hacia China en ITC). Mientras que el de dato de Guatemala

corresponde al año 2021.

** Cabe resaltar que las autopartes también forman parte de los principales bienes de exportaciones desde México hacia China, sin embargo, según los datos de Trade Map del International Trade Centre, para el año 2023 los minerales superan

las autopartes.

Fuente: elaboración propia, basada en datos de International Trade Centre (2024).

Mientras que los países situados en Sudamérica exportan a China, sobre todo, productos minerales y primarios; para México la situación es distinta ya que entre sus productos más vendidos se encuentran bienes manufacturados y no solo materias primas.

Infraestructura e inversión extranjera directa china en la región

China ha participado desde el año 2005 en la construcción de diversos proyectos de infraestructura en América Latina. Estos proyectos estarían contribuyendo, de alguna manera, a reducir la brecha de infraestructura de la región y podrían representar una alternativa para alcanzar objetivos de desarrollo (Dussel Peters, 2023; González Jauregui, 2022). Según datos del Monitor de la OFDI china en ALC, entre 2005 y 2022 China participó de más de 200 proyectos de infraestructura en América Latina con un monto cercano a los 104 mil millones de dólares (Red ALC-China, 2023a).

La inversión extranjera china en la región alcanzó los 12 mil millones de dólares para el año 2022, representando una cifra de recuperación después de un notable descenso en el año 2020 producto de la pandemia del Covid-19 (Red ALC-China, 2023a). En la primera década del siglo XXI la inversión extranjera de China en Latinoamérica se concentraba especialmente en tres sectores: energético (fósiles), minero y agrícola. Sin embargo, en la siguiente década se evidencia una diversificación hacia otras actividades más allá de las extractivas, por ejemplo, servicios comerciales y financieros, y producción industrial y de manufacturas, traccionadas por las oportunidades de inversión en Brasil, Bolivia, Colombia y Perú.

A partir de 2010 se marcó un punto de inflexión, con un flujo estimado de inversiones extranjeras directas (IED) chinas que alcanzaron 14000 millones de dólares, representando 11% de la IED total recibida por la región. Sin embargo, es importante resaltar que más de un 75% de dicho monto corresponde a dos adquisiciones en la industria petrolera que realizó la compañía de petróleo china Sinopec en Brasil y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) en Argentina (Papini, 2021).

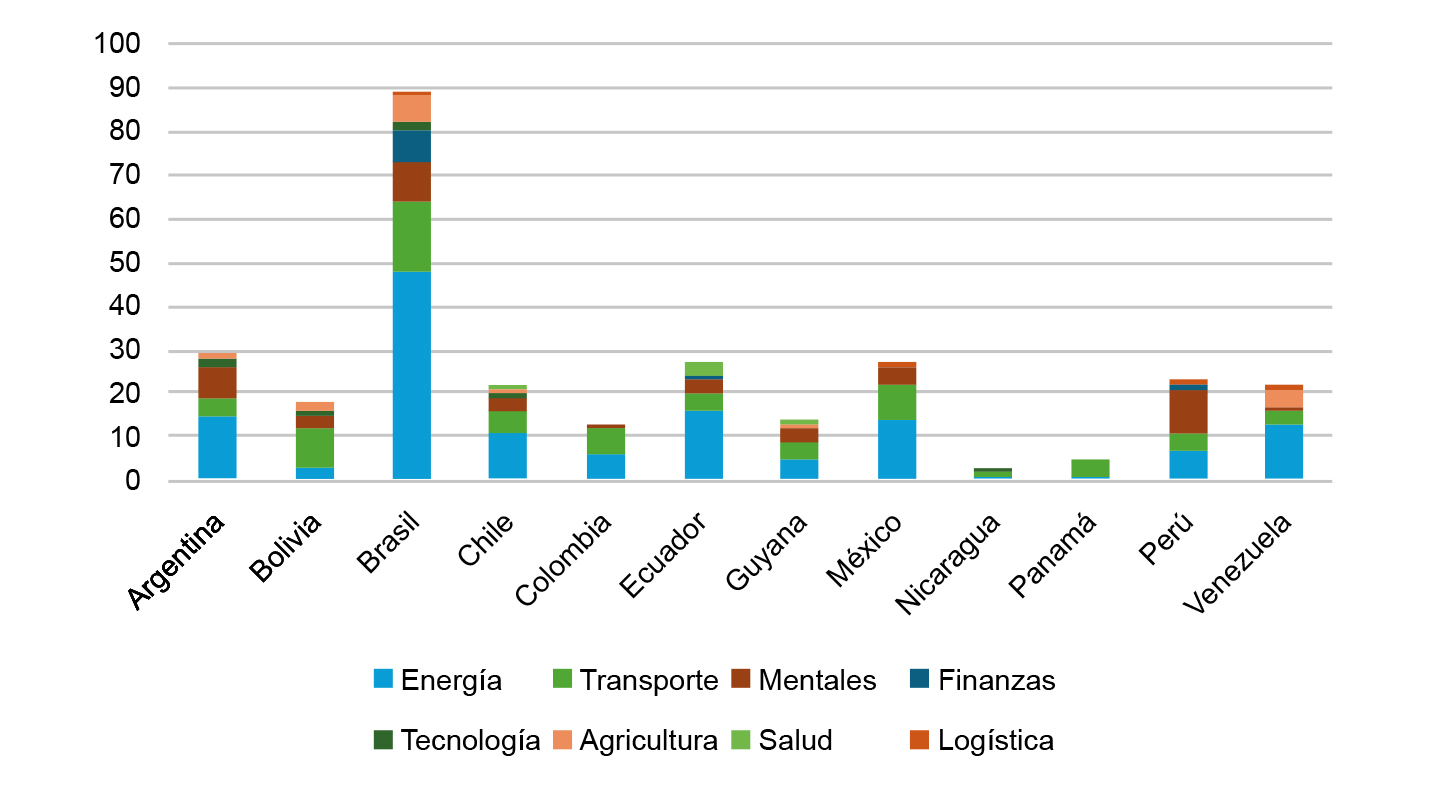

Llama la atención y se evidencia en la figura 1 que, si bien la energía sigue representando un sector estratégico, tanto para proyectos como para las inversiones chinas en la región, el curso de la IED ha continuado diversificándose hacia la generación de energías renovables. Destacan también la producción automotriz, telecomunicaciones y explotación de minerales estratégicos como el cobre, litio o niobio. De acuerdo con un informe publicado por la CEPAL, ya para el año 2020 resaltaban las inversiones en el sector automotor y de autopartes (44%), en energías renovables (17%), en servicios financieros (11%) y en producción de bienes de consumo (6%). Asimismo, también se registran inversiones en los sectores agropecuario, pesquero y agroquímico, de logística e infraestructura de transporte, y algunas participaciones novedosas en la construcción de infraestructura digital (Cordero, 2022).

Figura1. Proyectos de construcción e inversión china en América Latina por país y sector

Fuente: elaboración propia, basada en datos del China Global Investment Tracker (American Enterprise Institute, 2024).

A partir del año 2017 con la oficialización de la extensión de la BRI hacia América Latina, por un lado, se comenzó a evidenciar también una diversificación de los países receptores. En el caso de Sudamérica, gran parte de la inversión y de los proyectos de construcción siguen muy concentrados en Brasil y Argentina (ver figura 2). Resulta paradójico, puesto que Brasil no es formalmente miembro de la BRI y Argentina se unió en el año 2022; lo que demuestra que pertenecer a la iniciativa no ha sido una condición sine quanon para recibir capitales chinos. Tal como menciona Jenkins (2022), con el desembarco de la BRI en la región no ha habido un cambio radical en el compromiso de China con América Latina, sino más bien una continuación de las tendencias existentes, que han estado evolucionando durante las últimas dos décadas.

Figura 2. Distribución de la IED y proyectos de construcción china en Sudamérica (2005-2023)

Fuente: elaboración propia, basada en datos del China Global Investment Tracker (American Enterprise Institute, 2024).

Chile y Perú han mostrado un crecimiento sostenible, desde el año 2015, de las inversiones chinas. Mientras que, en Ecuador y Venezuela —donde China ha invertido en el financiamiento de proyectos— los resultados han sido poco favorables, incluso para la misma China, han provocado una disminución de los capitales provenientes de ese país.

En Centroamérica, Panamá es un caso interesante que evidencia la diversificación china en la región a partir de la iniciativa BRI. Finalmente, México representa un importante receptor de IED china y de proyectos de construcción. Particularmente, las políticas de nearshoring promovidas por Estados Unidos podrían estar estimulando cada vez más inversiones chinas en el país azteca.

Por otra parte, las estrategias con las que empresas chinas entran a estos países también han cambiado (ver figura 3). En el caso de Chile y Perú, por ejemplo, se evidencia una tendencia hacia las inversiones tipo fusiones y adquisiciones, lo que permite a China entrar de manera más sencilla al mercado. Este tipo de estrategias se hicieron evidentes desde el año 2015, cuando las empresas chinas comenzaron a mostrar su preferencia por ellas para invertir en la región.

Figura 3. Tipo de IED de China en la región

Fuente: elaboración propia, basada en datos de la Red ALC-China (2023b).

Sin embargo, y como han resaltado varios analistas, el despliegue de la BRI en la región no ha significado una mayor o menor participación de China, sino la continuidad de una dinámica iniciada incluso antes del año 2013 (Ferchen, 2021; Marra de Sousa et al., 2023). Frente a esto, en la medida en que el comercio, el financiamiento, los proyectos y las inversiones chinas han ido proliferando en la región, también se han incrementado las interpretaciones y los debates desde la EPI sobre sus implicaciones en el desarrollo de América Latina.

Presencia de China en América Latina: evolución de los debates teóricos

¿Quiénes ganan y quiénes pierden? El ascenso de China como poder económico global sigue manteniendo más vigente que nunca este interrogante de la EPI, sin embargo, la presencia de nuevas problemáticas y la multiplicidad de actores plantean importantes desafíos teóricos y epistemológicos para entender las decisiones políticas y económicas que involucran a las sociedades actuales (Ravenhill, 2017).

China ha considerado las relaciones con América Latina como un elemento fundamental para cubrir sus necesidades y como punto estratégico para internacionalizar su modelo económico. La expansión de la BRI hasta América Latina responde a un interés común, en el que ambas partes podrían verse beneficiadas, pero esto no deja de lado las importantes asimetrías que presentan las relaciones sino-latinoamericanas. Asimismo, la iniciativa de los BRICS —que aglutina a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creada en 2009— ha generado paulatinamente un espacio importante de desafío para la hegemonía de Estados Unidos (Kingah & Quiliconi, 2016). Una de las últimas iniciativas de los BRICS ha sido desarrollar un nuevo sistema de pagos que no requiera el dólar estadounidense. En este sentido, el papel de Brasil y China en la región puede tener importantes efectos financieros y monetarios con relación a la reducción de la dependencia del dólar.

Este sistema está diseñado para facilitar las transacciones transfronterizas utilizando tecnologías digitales avanzadas y, aunque está en desarrollo, se especula sobre la posibilidad de utilizar una moneda respaldada por oro como parte de este sistema. Al vincular el valor de la moneda al oro, los BRICS esperan crear una alternativa más resistente a la inestabilidad económica global y las sanciones internacionales que frecuentemente les afectan (Artha Luvian, 2024). Asimismo, con la ampliación de los miembros BRICS, a inicios del año 2024 —Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos—, cambia la dinámica del grupo de tal forma, que puede generar mayores desafíos para el orden occidental.

Con la incorporación de estos nuevos miembros, el bloque concentra el 37% del PBI mundial y 45% de la población mundial, superando al G-7 conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que aglutina a las economías más desarrolladas, pero que alcanza 31% del PBI mundial y 10% de la población del mundo. Estas nuevas adhesiones a los BRICS dotan al grupo de un poder económico energético destacable, dadas las dotaciones de petróleo de sus miembros. A su vez, el Banco de Desarrollo de los BRICS, creado en 2014, ha financiado más de 100 proyectos de infraestructura y también promueve el uso de monedas locales lo que podría significar, a mediano plazo, un mayor desacoplamiento del dólar mediante un aumento del comercio e inversiones en monedas nacionales (Optenhögel, 2024). Así mismo, las estructuras políticas y económicas de China y América Latina, de los últimos años, han servido de cimiento para fomentar una cooperación mutua; no obstante, la competencia con otras potencias globales por el acceso a los recursos naturales y por el control del suministro de esos recursos, pone en evidencia intereses que podrían ir más allá de lo económico y que representan importantes desafíos geopolíticos para la región.

En este sentido, las interpretaciones sobre las implicaciones de la BRI para América Latina han ido evolucionando y abriendo importantes debates, algunos de ellos de vieja data, como la teoría de la dependencia, que es revisitada en este nuevo marco. Mientras que otros enfoques más actualizados, pero todavía incipientes, han tratado de entender las particularidades que representa un eventual liderazgo global de China y las posibilidades de propiciar relaciones más complementarias, las cuales son analizadas poniendo énfasis en el beneficio de la presencia de China en la región y en la complementariedad de sus economías, especialmente con Sudamérica. Asimismo, surge un tercer debate que plantea que las relaciones económicas sino-latinoamericanas deben ser analizadas entendiendo el nuevo momento que plantea la GCC y discuten el rol de China en la reconfiguración de los mercados y del poder para los países del Sur Global.

Revisiones como las de Serbin (2022), Stallings y Sanborn (2023) y Bernal-Meza (2022) han señalado las tendencias del debate y los aportes desde distintos enfoques y distintas latitudes. El análisis de los títulos y las palabras clave de los documentos consultados para este trabajo permiten evidenciar los términos más usados y su relación con tres ejes centrales en los que se ha venido desarrollando el debate sobre las relaciones China-América Latina desde la EPI (Ver figura 4).

Figura 4. Frecuencia de palabras basada en títulos y resúmenes de documentos

Fuente: elaboración propia usando NYIYO.

Como puede apreciarse en la figura 4, resaltan los temas de globalización, GCC, dependencia, comercio y desarrollo. Por ello, las siguientes subsecciones buscan contribuir a la construcción de un marco referencial que permita analizar los tres ejes principales que estructuran el debate y que marcan, de momento, las pautas para pensar a China desde la EPI.

Primer eje: revisitando la dependencia

Desde hace varios años, académicos y Think Tanks han revisitado la teoría de la dependencia para dar cuenta de una continuidad de la posición periférica latinoamericana en la arena internacional, esta vez vinculada a la presencia china en la región. Quienes se ubican en este eje destacan los problemas de la región (especialmente sudamericana) para superar el rol de exportador de materias primas, la dependencia de energías fósiles, la falta de desarrollo industrial-tecnológico y las limitadas capacidades para incidir en los cambios sustanciales de la estructura política global, pero con matices en cuanto al nivel de crítica al rol de China en la región (Gallagher & Porzecanski, 2008, 2012; Jenkins, 2010, 2012, 2019, 2022; Madariaga, 2018, 2019; Stallings, 2020, 2021; Palestini & Madariaga, 2021; Domínguez, 2017).

Slipak (2014) consideraba que, si bien China reproduce relaciones asimétricas con América Latina, la visión dicotómica entre centro-periferia que plantea la teoría de la dependencia podría ser limitada para entender el rol del país asiático y su proceso de desarrollo. Sin embargo, el autor no descarta las riquezas de este enfoque para interpretar la presencia de inversiones chinas en la región. Castañeda (2017) afirma que, aunque la estructura de las relaciones sino-latinoamericanas apunta a una caracterización de la dependencia, es importante considerar las particularidades de los países, puesto que, en algunos casos, las relaciones con China podrían haber favorecido su posición en los mercados globales.

En esta misma línea está el estudio de Afonso et al. (2021), quienes consideran que las relaciones de China con la región presentan variaciones en función de las estructuras productivas y las capacidades de cada país, no obstante, consideran que la dependencia es una realidad latente, puesto que es evidente el proceso de desindustrialización en países como Argentina y Brasil, siendo las inversiones y el comercio de China factores determinantes. Asimismo, Mouron et al. (2016, p. 27) ya planteaban que, aunque el apetito chino por materias primas había propulsado el crecimiento brasileño y de varios países sudamericanos, implicaba al mismo tiempo una situación de dependencia estructural que se iría profundizando.

Kaplan (2016, 2021) también señala la dependencia como un resultado inevitable en las relaciones sino-latinoamericanas, considerando que los capitales chinos se caracterizan por profundizar relaciones desfavorables para la región y, a largo plazo, representan una trampa de la deuda. Desde esta perspectiva, los préstamos chinos, muchos de ellos enmarcados en la bri, estarían generando un efecto negativo para la mayoría de los países de la región. Mientras que Svampa (2019) y Svampa y Slipak (2015) enfocan su análisis en los megaproyectos chinos en la región y su preeminencia en sectores como la minería, el petróleo y el sector agrícola, lo que determina una relación cada vez más asimétrica y, por lo tanto, establece una profundización de un extractivismo neodependentista frente a China.

Stallings (2020, 2021) se ha referido particularmente a una nueva dependencia con características chinas, señalando problemas como la manipulación de los mercados y la falta de transparencia de empresas chinas. Asimismo, la autora considera que el apalancamiento de instituciones chinas constituye mecanismos que intensifican las relaciones de dependencia. Stallings (2020, 2021), Ber-nal-Meza (2016, 2020), Oviedo (2006, 2015, 2020) y Slipak (2014) coinciden en que China busca tejer redes de intereses a través de los vínculos con actores locales, apoyada en la narrativa de la cooperación Sur-Sur y la complementariedad. Estas perspectivas se centran sobre todo en analizar el tipo de comercio que China genera, especialmente con los países de Sudamérica, que es —como ya mencionaban Wise y Quiliconi— de tipo complementario, pero incentiva patrones de desindustrialización (Wise & Quiliconi, 2007).

Stallings y Sanborn (2023) señalan que estas perspectivas con enfoque en la dependencia analizan sobre todo los flujos comerciales entre China y América Latina. Por ejemplo, en 2018, un estudio de CEPAL encuentra una relación positiva entre el aumento de la demanda china de productos de exportación y el conocimiento alcanzado a través de los productos importados desde el gigante asiático. Sin embargo, concluyen que ese marcado incremento de exportaciones a China fue compensado por grandes cantidades de importaciones que hicieron que prevalecieran los déficits comerciales, los cuales tuvieron, a su vez, efectos deletéreos en la industria local y que, sin diversificación de las exportaciones, esta relación no superará un patrón dependiente (Silva et al., 2019).

Como se evidencia en el primer apartado de este documento, las relaciones comerciales entre China y América Latina siguen claramente ancladas a las materias primas. Frente a esta realidad, algunas premisas de la dependencia siguen vigentes y resultan útiles para comprender la inserción de la región en la estructura internacional. Sin embargo, para interpretar a China, el eje de la dependencia resulta aún un tanto determinista si no se combina con otros enfoques.

En principio, esta perspectiva probablemente deja de lado aspectos sustanciales en las relaciones con China, como las particularidades de cada país y las implicaciones de los modelos económicos y de las debilidades institucionales de cada de uno de ellos para moldear las estrategias con las que se vinculan con China. Por otra parte, siendo China un país que surge de la periferia y que ha alcanzado niveles de desarrollo sustanciales, su reposicionamiento como potencia económica global representa en sí mismo un desafío a las premisas de la teoría de la dependencia, ya que no solo se focaliza en comercio, sino que su estrategia abarca ámbitos que van más allá de esa dinámica.

En este sentido, el enfoque dicotómico entre centro y periferia podría limitar el análisis, dejando de lado complejidades y transformaciones globales provocadas por China en los últimos años. Precisamente, las relaciones sino-latinoamericanas presentan una oportunidad para reflexionar sobre algunos reduccionismos que siguen estando presentes en la manera en que nos pensamos frente a potencias globales o poderes emergentes. Aunque relevantes, las categorías de la dependencia (incluso con características chinas), no logran dar cuenta de todas las dinámicas de expansión china y las incertidumbres que esto conlleva para regiones como América Latina.

Segundo eje: interdependencia y complementariedad con China

La segunda visión se posiciona en la interdependencia como factor determinante en los vínculos con China, lo que en sí misma representa una oportunidad para los países latinoamericanos de diversificar sus relaciones económicas internacionales, al mismo tiempo que acceder a financiamiento e inversiones para megaproyectos de infraestructura, de los cuales depende el alcance de los objetivos de desarrollo de China y de la región (CEPAL, 2021; González Jauregui, 2020, 2022; Dussel Peters et al., 2018; Vadell et al., 2020; Rosales & Kuwayama, 2012; Papini, 2021; Wise & Quiliconi, 2007; Wise, 2021; Vadell, 2018).

Estas explicaciones pertenecen a una corriente más optimista con respecto al rol que China juega en la región. Particularmente, destacan la pragmática política china de no intervención en los asuntos internos de los países, así como la oportunidad de diversificación que representa el mercado chino y el acceso al financiamiento de las instituciones financieras chinas.

Carol Wise (2021) en su análisis resalta la contribución de China a los países sudamericanos para enfrentar la recesión durante y después de la crisis financiera de 2008. Este respaldo no solo se limita a la demanda comercial, sino que también abarca el financiamiento proporcionado por bancos de políticas y entidades comerciales chinas, junto con las inversiones realizadas. Además, la participación de la región en la Iniciativa de la bri ha ampliado las oportunidades para la diversificación de las relaciones internacionales y el progreso económico.

En esta línea de pensamiento, a pesar de que se reconocen las disparidades y desventajas asociadas con la reprimarización de las economías de la región, como un desafío innegable en sus vínculos con China, este eje adopta una posición más entusiasta en relación con las oportunidades que ofrece el gigante asiático para impulsar mejoras en el ámbito de las inversiones, la infraestructura y lograr, entre otras cosas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2021; González Jauregui, 2022; Dussel Peters et al., 2018; Dussel Peters, 2023; Vadell et al., 2020; Rosales & Kuwayama, 2012; Papini, 2021; Wise, 2021; Gélvez Rubio & González Jauregui, 2022).

Este enfoque, más equilibrado, es el que han adoptado muchos de los organismos y Think Tanks de la región. Por ejemplo, el sela afirma que los países latinoamericanos proveen a China de materias primas "bajo la lógica de una ganancia compartida y beneficio mutuo" (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 2023). Alicia Bárcena (citada en CEPAL, 2018b) afirma que "la Franja y la Ruta es una importante oportunidad para atraer inversiones inclusivas y sostenibles, y para fortalecer la conectividad digital y comercial entre ambas partes, más allá de la exportación de productos básicos".

Según González Jauregui (2022), existe la posibilidad de que los objetivos y las necesidades de China y los países latinoamericanos converjan en sus respectivas agendas. Además, Gélvez Rubio y González Jauregui (2022) resaltan la tendencia al proceso coevolutivo que suele surgir en las relaciones entre naciones, delineado tanto por objetivos y estrategias compartidas como por las dinámicas inherentes a la interdependencia. Estos análisis enfatizan la relación complementaria, más que en la visión pesimista de la dependencia; algunas autoras incluso sugieren que China genera una transformación de la geografía a través de la provisión de inversiones y financiamiento a proyectos de infraestructura energética y de logística y transporte.

Así, González Jauregui y Tussie señalan que los actores chinos están operando como creadores de geografía, rediseñando territorios y estableciendo conexiones donde antes no existían, las cuales incluyen "nuevos puertos, ferrocarriles y carreteras, hasta plantas hidroeléctricas, solares y eólicas, redes de transmisión eléctrica, centros de datos y tecnologías de vigilancia" (González Jauregui & Tussie, 2023, p. 19).

La perspectiva más importante desde este lado del debate ha sido la oportunidad, que China representa para América Latina, de avanzar en aras de superar la dependencia que marcó su relación con otras potencias como Estados Unidos y la UE (Ríos, 2019). Sin embargo, algunos trabajos enmarcados en este eje suelen señalar que las posibilidades de que las relaciones sino-latinoamericanas permitan una mayor complementariedad y una interdependencia afirmativa es posible, en la medida en que China redirija el financiamiento y las inversiones hacia proyectos más sostenibles y permita la transferencia de tecnología (González Jauregui, 2022; CEPAL, 2018a).

Por otra parte, el eje de la complementariedad problematiza el tipo de instituciones latinoamericanas y sus limitaciones para aprovechar de mejor manera los beneficios de las relaciones con China. Wise y Chonn (2018) y Wise (2021) consideran que el problema no radica en la presencia ni en los intereses de China en la región, sino en la debilidad de las instituciones latinoamericanas, que suelen representar una fuerte barrera en la mayoría de los países para aprovechar la IED, el financiamiento y la cooperación internacional en general. En este sentido, estos trabajos se refieren a la maldición de las instituciones, una característica de la región que le ha imposibilitado, no solo ahora, sino desde hace décadas, aprovechar la cooperación y el financiamiento para garantizar la sostenibilidad.

En perspectiva, este eje podría ser considerado el más pragmático, sobre todo porque, si bien no niega los desafíos que enfrenta la región con la presencia China, considera que la cooperación con el país asiático representa una enorme oportunidad que se debe aprovechar. Ante la falta de interés en la región de actores como Estados Unidos y la limitada cooperación financiera de países y organismos occidentales para satisfacer las necesidades de conectividad, comunicación, desarrollo productivo, logística comercial, transición energética, etc., China se ha convertido en la mejor alternativa. Los gobiernos, el sector privado y los organismos occidentales ya empiezan a competir con la bri a través de sus propias iniciativas, sin embargo, parece que las propuestas no se materializan aún en inversiones significativas para América Latina.

Tercer eje: globalización con características chinas

Una tercera postura se enfoca en problematizar las interacciones entre las fuerzas del mercado y las fuerzas políticas, y la posibilidad de que estas hayan adquirido un nuevo significado, esta vez dentro de un contexto de globalización o un modelo capitalista con características chinas, donde el Estado tiene un rol central y la filosofía del país asiático sobre un destino común podrían apuntar a una complementariedad más favorable para países del Sur Global.

Este incipiente eje contempla, en gran medida, la filosofía milenaria de China, pero al mismo tiempo la compleja estructura de intereses y las relaciones entre el partido comunista chino, el gobierno central, los gobiernos subnacionales y las empresas públicas y privadas. Acorde con estos enfoques, las teorías clásicas occidentales resultarían limitadas para dar cuenta de los nuevos desafíos que plantea un actor como China. Por ejemplo, Wai-Chung Yeung y Liu (2008) destacan que la diplomacia económica y el modelo de inversiones chinas son difíciles de comprender mediante las teorías convencionales de la IED, ya que van más allá de simples transacciones de mercado y deben ser entendidas como "interacciones mediadas institucionalmente entre diferentes estados-nación que trascienden el simple interés económico y la eficiencia" (Wai-Chung Yeung & Liu, 2008, p. 58). Esta misma perspectiva la comparten Huang y Wang (2011), quienes señalan que existen preferencias diferenciadas en las estrategias chinas según los países receptores. En este contexto, los autores indican que los motivos de China para invertir en países desarrollados se explican por su capacidad para aprender, en términos de competitividad tecnológica, mientras que las inversiones en países en desarrollo se orientan en términos de obtención de recursos naturales.

Vadell (2022) argumenta que estamos asistiendo a una forma de globalización con rasgos distintivos chinos, que propone un marco integral para las relaciones internacionales, incluyendo la asociación política, la seguridad, el desarrollo económico, los intercambios culturales y el medio ambiente (Vadell & Staiano, 2020, p. 443). Este proceso se inserta en lo que se denomina "Globalización institucionalizada con características chinas", que, aunque sigue alineada con instituciones liberales y la noción del mercado, se nutre de los principios tradicionales chinos y la visión geopolítica de este país (Jabbour et al., 2022; Vadell et al., 2019).

Mientras que Dussel Peters (2022) y Rosales (2020) destacan la necesidad de entender las complejas estructuras chinas y su capacidad evolutiva según el contexto internacional. Para Dussel Peters existen tres aspectos clave que determinan el comportamiento del capitalismo impulsado por China: la omnipresencia del sector público, tanto en el marco local como en la política exterior; el modelo de globalización que promueve China, liderado en este caso por la BRI; y, por último, y muy ligado al aspecto anterior, la competencia geopolítica con Estados Unidos, básicamente por la percepción de amenaza de este último.

La competencia entre las dos potencias es quizá uno de los aspectos que más ha llamado la atención en los últimos años, por las tensiones que empieza a provocar la disputa del poder en América Latina. Algunos análisis han destacado la preocupación por la amenaza que China representa para el orden mundial actual (Ellis, 2022, 2024), pero la EPI resalta aspectos como la competencia por recursos estratégicos, principalmente el litio y las tierras raras para el desarrollo tecnológico y la transición energética, o el interés de China en invertir en infraestructura estratégica como puertos, aeropuertos, carreteras y transporte, en la que sobresale el mega puerto de Chancay-Perú, como uno de los más significativos recientemente. Estas condiciones al final del día podrían poner importantes dilemas para los países de la región en función de sus intereses económicos y políticos (Talvi & Leiva García, 2024). Adicionalmente, resulta pertinente poner en perspectiva la heterogeneidad en las relaciones de China con países de la región y, por ende, la diversidad de los efectos que puede tener el rol del país asiático en cada uno de ellos (Alden & Méndez, 2023), incluso frente a su competencia con Estados Unidos.

Los tres ejes han logrado incorporar importantes aportes a la comprensión del fenómeno de la BRI y del rol de China en la región, sin embargo, cada uno de ellos por sí solo no explica la multidimensionalidad de factores y de nuevos desafíos frente a la creciente influencia de China. En esencia, el enfoque sobre una GCC trata de salir de los viejos paradigmas occidentales con los que se pretende analizar el rol de China en el sistema internacional y busca incorporar aspectos de la propia filosofía china para interpretar su comportamiento. Posiblemente el hecho de que las bases de este eje se encuentran en el espíritu de Bandung y de las relaciones Sur-Sur, se posiciona de manera más cercana a la narrativa del Gobierno chino. Para Dussel Peters (2022), la iniciativa bri

Implica un parteaguas en el abierto planteamiento alternativo a la globalización occidental. La iniciativa bri integra diversas iniciativas adicionales (Ruta de la Seda, respectivas versiones marítimas y digitales, de la salud, etc.) con el objetivo central de incrementar la cooperación internacional por medio de la conectividad a partir de cinco vínculos: políticas, caminos y carreteras, comercio, tipo de cambio y un último de pueblo-pueblo. (Dussel Peter, 2022, p. 474)

Aunque para otros autores, la iniciativa BRI constituye una contrapropuesta a la globalización neoliberal tradicional, en tanto China llena los vacíos que ha dejado al descubierto la otra globalización en inversiones en infraestructura, salud, política y cooperación pueblo-pueblo (Vadell et al., 2019)

Por otra parte, si bien China posiblemente no pretende reemplazar el sistema de gobernanza actual, su creciente influencia y el posicionamiento de nuevas instituciones lideradas por el país asiático conllevan a una inevitable transformación del orden vigente, por lo cual, la región necesita repensar sus limitaciones para tener una visión más coordinada sobre China y considerar la mejora de sus estructuras institucionales regionales.

Los tres ejes que se han venido delineando a lo largo de estas dos últimas décadas dan cuenta de un problema incluso más importante, que tiene que ver con la necesidad de repensar los enfoques epistemológicos, para poder interpretar el rol de China en la región. En este sentido, el análisis sobre China y su iniciativa bri en América Latina aún presenta numerosas facetas que requieren una mirada más profunda. Un aspecto interesante, pero quizá poco estudiado aún, tiene que ver con la agencia y el rol que juegan los actores no estatales tanto del lado chino como latinoamericano (Gonzalez Levaggi & Erthal Abdenur, 2018; Urdinez, 2021).

Las relaciones sino-latinoamericanas muestran una imitación —por parte de actores chinos— de estrategias comerciales y financieras occidentales en sus relaciones con países en desarrollo. La identificación de tácticas como el perfeccionamiento de habilidades diplomáticas de China para vincularse en la región (Creutzfeldt, 2023), así como la cooptación de líderes locales y la influencia en élites nacionales —como comienzan a señalar algunos estudios (Bull & Rosales, 2024; Quiliconi & Rodríguez Vasco, 2021; Ado, 2022)— reflejan mecanismos que empresas occidentales han empleado en el pasado. De hecho, este comportamiento podría indicar un proceso de aprendizaje por parte de las empresas chinas para insertarse en los mercados internacionales, siguiendo modelos previamente establecidos por empresas occidentales en el marco de la globalización neoliberal.

Las evidentes capacidades de adaptabilidad y ajustes que ha mostrado China frente a los cambios del contexto internacional son una clara señal de que el aprendizaje chino está en proceso. Esto representa una oportunidad para la región, en la medida en que considere incorporar nuevas estrategias y condiciones para lograr relaciones más propositivas. Sin ir más lejos, es importante tomar en cuenta que China no había contemplado a América del Sur como parte de la iniciativa BRI hasta varios años después de su lanzamiento, gracias al interés de los países sudamericanos por participar (Myers, 2018). Por lo tanto, esto sugiere que otro elemento de la GCC es que los países que deseen participar de la BRI deben adaptarse y crear condiciones que sean favorables a esta iniciativa, una estrategia que hasta ahora ha funcionado a nivel de negociación bilateral y en la que pocos esquemas de integración latinoamericanos se han interesado, a excepción de la CELAC, que se ha convertido en el foro de relacionamiento con China, pero en términos políticos más que económicos (Bonilla & Herrera Vinelli, 2020).

Conclusiones

Como ha sido remarcado a lo largo de este artículo, el debate en la EPI latinoamericana sobre la relación de la región con China ha estado traccionado por tres grandes grupos de publicaciones, que son reflejo de tres enfoques centrales sobre el tema. La tabla 3 resume las principales contribuciones sobre este tema

Tabla 3: Síntesis de los debates de la EPI regional sobre las relaciones China-América Latina

Fuente: elaboración propia.

Este trabajo no pretende encasillar a los autores en un eje u otro, por el contrario, trata de contribuir a la sistematización y comprensión de las tendencias que vienen dándose en los debates desde la EPI. Es incluso relevante resaltar que algunos autores han mostrado evoluciones importantes en sus interpretaciones sobre las relaciones de China y América Latina y que, en algunos casos, no se muestran completamente alineados con ninguno de los tres ejes, sin embargo, sus análisis se vinculan de alguna manera con las categorías de estos tres debates.

En síntesis, China es vista desde dos aristas centrales en la región. Por un lado, con la preocupación de la dependencia y la falta de diversificación de las exportaciones, que puede afectar los procesos de desarrollo e industrialización y generar dependencia en el financiamiento de infraestructura e inversiones. Esta perspectiva ha sido muy abrazada, paradójicamente, por la literatura escrita en el Norte, donde se ha mostrado gran interés por rescatar las categorías de la teoría dependentista para analizar el rol de China en la región. Otra preocupación es el trato conflictivo para comunidades en algunos proyectos de infraestructura y recursos naturales como minería.

Por el otro lado, se ve a China generando oportunidades de acceso a capital y a un enorme mercado de consumo. En este grupo, priman dos vertientes en el debate, una que analiza esta relación desde la epi tradicional, poniendo el foco en las estadísticas de flujos de comercio e inversiones y resaltando la complementariedad de las economías; y otra, que pone énfasis en una EPI crítica, que ve una nueva fase de globalización con características distintivas de la globalización neoliberal y que tiene una visión mucho más optimista sobre el potencial de China en la región, incluso hasta para enfrentar la tradicional hegemonía estadounidense.

Sin embargo, los procesos de aprendizaje que se empiezan a evidenciar y la posible imitación de estrategias occidentales por parte de actores chinos, particularmente empresas e instituciones financieras, no es un asunto en el que la literatura haya profundizado aún. China particularmente actúa en función de objetivos a largo plazo, a diferencia de lo que suele ocurrir en las políticas y agendas latinoamericanas. Esta distinción es importante considerarla, puesto que China también ha tenido que adaptarse a estos vaivenes frecuentes en la región. Este aprendizaje estaría motivando, entre otras cosas, una mayor atención por parte de actores chinos hacia el entorno institucional y hacia las estrategias de entrada de inversiones y financiamiento a cada uno de los países receptores.

En este sentido, si bien China está generando importantes transformaciones en el sistema económico internacional —y particularmente para América Latina—, la intención no es exportar un modelo con características chinas, sino por el contrario, aprender a navegar en un contexto hasta hace poco desconocido, pero necesario para garantizar su propio bienestar. Seguramente, el debate regional sobre este tema continuará nutriéndose a medida que la presencia china y el despliegue de la BRI generen aún más reflexiones en la academia latinoamericana.

Referencias

Ado, A. (2022). What China Is Learning from West African Managerial Practices. Carnegie Endowment for International Peace.

Albright, Z. C., Ray, R., & Liu, Y. (2023). China-Latin America and the Caribbean EconomicBulletin. Global Development Policy Center. https://www.bu.edu/gdp/files/2023/04/GCI-CH-LAC-Bulletin_2023-FIN.pdf

Alden, C., & Méndez, Á. (2023). China and Latin America. Development, agency and geopolitics. Bloomsbury Publishing.

American Enterprise Institute. (2024). China Global Investment Tracker. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/

Artha Luvian, R. (2024, 19 de septiembre). BRICS and De-dollarization: An Alternative or Potential Disaster? Modern Diplomacy. https://moderndiplomacy.eu/2024/09/19/brics-and-de-dollarization-an-alternative-or-potential-disaster/

Bernal-Meza, R. (2016). China and Latin America relations: The win-win rhetoric. Journal of China and International Relations, 4(2), 27-43. https://doi.org/10.5278/ojs.jcir.v4i2.1588

Bernal-Meza, R. (2020). Introduction: Understanding China-Latin America Relations as Part of the Transition of the World Order. En R. Bernal-Meza, & L. Xing (Eds.), China-Latin America Relations in the 21st Century: The Dual Complexities of Opportunities and Challenges (pp. 1-26). Palgrave Macmillan.

Bernal-Meza, R. (2022). Dynamics and Prospects for China - Latin America Relations from the Perspective of Latin American Scholars. Vestnik rudn. International Relations, 22(3), 464-477. https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-3-464-477

Bonilla, A., & Herrera Vinelli, L. (2020, abril). CELAC como vehículo estratégico de relacionamiento de China hacia América Latina (2011-2018). Revista ciDOB d'Afers Internacionals, (124), 173-198. https://doi.org/10.24241/rcai.2020.124.L173

Bull, B., & Rosales, A. (2024). Elite Dynamics and China's Influence in Latin America. Development and Change, 1-24. https://doi.org/10.1111/dech.12861

Castañeda, N. (2017). New Dependency? Economic Links between China and Latin America. Issues & Studies: A Social Science Quarterly on China, Taiwan, and East Asian Affairs, 53(1), 1-33. https://doi.org/10.1142/S101325111740001X

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2015, 25 de mayo). China apuesta por vínculo estratégico con América Latina y el Caribe [Comunicado de prensa]. CEPAL. https://www.cepal.org/es/comunicados/china-apuesta-por-vinculo-estrategico-con-america-latina-y-el-caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018a). Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latinay el Caribey China. cepal. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b47f6b1f-bdf8-4c1a-9f40-451aa0e174cf/content

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018b, 07 de diciembre). Iniciativa china de la Franja y la Ruta es una oportunidad para inversiones inclusivas y sostenibles: CEPAL. CEPAL. https://www.cepal.org/es/noticias/iniciativa-china-la-franja-la-ruta-es-oportunidad-inversiones-inclusivas-sostenibles-cepal

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021, 13 de octubre). La cooperación entre China y América Latina y el Caribe ofrece una oportunidad para reducir las asimetrías globales y apoyar una recuperación económica transformadora. cepal. https://www.cepal.org/es/noticias/la-cooperacion-china-america-latina-caribe-ofrece-oportunidad-reducir-asimetrias-globales

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2023. Cambios estructurales y tendencias en el comercio mundial y regional: retos y oportunidades. cepal. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/28fbd6ab-cb1d-4b23-b4f2-36fb1080bba6/content

Cordero, M. (2022). La inversión extranjera en los sectores dinamizadores del desarrollo sostenible y sus flujos hacia Centroamérica, Cuba, Haití, México y la República Dominicana, 2015-2021 [Informe cepal]. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/24c3940f-0df7-4c98-9aaf-d6c83994dbce/content

Creutzfeldt, B. (2023). The Boys Who Cried Wolf Warrior: China's Diplomatic Strategy in Latin America. Colombia Internacional, (113), 61-84. https://doi.org/10.7440/colombiaint113.2023.03

Domínguez, R. (2017, julio-diciembre). La Princesa y el Dragón: Cooperación China en América Latina y más allá. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 4(2), 3-27. https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/3339

Dussel Peters, E. (2022, abril-junio). Capitalismo con características chinas. Conceptos y desarrollo en la tercera década del siglo xxi. El Trimestre Económico, 89(354), 467-489. https://doi.org/10.20430/ete.v89i354.1500

Dussel Peters, E. (2023). La OFDI china en América Latina y el Caribe. Mitos, condiciones y debates. En E. Dussel Peters (Coord.), Economía, comercio e inversión 2023 (Sección 3, pp. 313-326). Red ALC-China. https://www.observatorioasiapacifico.org/images/RedALC.pdf

Dussel Peters, E., Armony, A. C., & Cui, S. (Coords.). (2018). Introduction. En E. Dussel Peters, A. C. Armony, & S. Cui (Eds.), Building development for a new era. China's infrastructure projects in Latin America and The Caribbean (pp. IX-XI). Red ALC-China; University of Pittsburgh. https://www.ucis.pitt.edu/asc/sites/default/files/BuildingDevelopmentNewEra.pdf

Ellis, E. (2022) China's Role in Latin America and the Caribbean [Statement before the Senate Foreign Relations Subcommittee on Western Hemisphere, Transnational Crime, Civilian Security, Democracy, Human Rights, and Global Women's Issues]. Center for Strategic and International Studies, csis. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/033122_Ellis_Testimony1.pdf

Ellis, E. (2024). Implicaciones Estratégicas del Deterioro del Orden Internacional Basado en Normas. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú.

Ferchen, M. (2021). The bri in Latin America: New Wine in Old Bottle? En F. Schneider (Ed.), Global Perspectives on China's Belt and Road Initiative (Parte ii, Cap. 4, pp. 97-112). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1dc9k7j.7

Fierro De Jesús, T. (2020, mayo-agosto). El ascenso "pacífico" de China: la moral en la política exterior hacia América Latina. Estudios Internacionales, 52(196), 9-54. https://doi.org/10.5354/0719-3769.2020.58330

Gallagher, K. P., & Porzecanski, R. (2008). China Matters: China's Economic Impact in Latin America. Latin American Research Review, 43(1), 185-200. https://doi.org/10.1353/lar.2008.0012

Gallagher, K. P., & Porzecanski, R. (2012). China and the Future of Latin American Economic Development. En J. A. Ocampo & J. Ros (Eds.), The Oxford Handbook of Latin American Economics (Parte iii, Cap. 19, pp. 461-487). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571048.013.0019

Gélvez Rubio, T., & González Jauregui, J. (2022). Chinese Overseas Finance in Renewable Energy in Argentina and Brazil: Implications for the Energy Transition. Journal of Current Chinese Affairs, 51(1), 137-164. https://doi.org/10.1177/18681026221094852

González Jauregui, J. (2020). Latin American countries in the BRI: challenges and potential implications for economic development. Asian Education and Development Studies, 10(3), 348-358. https://doi.org/10.1108/AEDS-08-2019-0134

González Jauregui, J. (2022). Agenda 2030 y Cooperación de China para el Desarrollo Sostenible. En J. Altmann-Borbón, & S. Rivero Soto (Eds.), Dimensiones de la diplomacia de China en América Latina y El Caribe (pp. 57-78). Cátedra China Contemporánea, flacso. https://www.flacso.org/sites/default/files/2022-03/Dimensiones%20de%20la%20diplomacia%20de%20China%20en%20Am%C3%A-9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf

González Jauregui, J., & Tussie, D. (2023, mayo-agosto). La presencia económica de China en Sudamérica: implicaciones para las dinámicas de cooperación intrarregional. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (36), 8-25. https://doi.org/10.17141/urvio.36.2023.5936

Gonzalez Levaggi, A., & Erthal Abdenur, A. (2018). Trans-regional cooperation in a multipolar world: How is the Belt and Road Initiative relevant to Latin America? [Working Paper Series N.o 1]. London School Economics and Political Science, lse GlobalSouth Unit. https://www.lse.ac.uk/international-relations/assets/documents/global-south-unit/Working-Paper-No.-1.-2018-Adriana-Abdenur-and-Ariel-Gonz%C3%A1lez.pdf

Huang, Y., & Wang, B. (2011, julio-agosto). Chinese Outward Direct Investment: Is There a China Model? China & World Economy, 19(4), 1-21. https://doi.org/10.1111/j.1749-124X.2011.01254.x

International Trade Centre. (2024). Trade Map. https://www.trademap.org/Index.aspx

Jabbour, E., Toribbio Dantas, A., & Vadell, J. (2021, diciembre). Da nova economia do projetamento à globalização instituída pela China. Estudos internacionais. Revista De relações Internacionais, 9(4), 90-105. https://doi.org/10.5752/R2317-773X.2021v9n4p90-105

Jenkins, R. (2010, noviembre). China's Global Expansion and Latin America. Journal of Latin American Studies, 42(4), 809-837. http://www.jstor.org/stable/40984959

Jenkins, R. O. (2012). Latin America and China—A new dependency? Third World Quarterly, 33(7), 1337-1358. https://doi.org/10.1080/01436597.2012.691834

Jenkins, R. O. (2019). How China is Reshaping the Global Economy Development Impacts in Africa and Latin America. Oxford University Press.

Jenkins, R. O. (2022). China's Belt and Road Initiative in Latin America: What has Changed? Journal of Current Chinese Affairs, 51(1), 13-39. https://doi.org/10.1177/18681026211047871

Kaplan, S. B. (2016). Banking unconditionally: the political economy of Chinese finance in Latin America. Review of International Political Economy, 23(4), 643-676. https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1216005

Kaplan, S. B. (2021). Globalizing Patient Capital. The Political Economy of Chinese Finance in The Americas. Cambridge University Press.

Kingah, S., & Quiliconi, C. (2016) Introduction: The BRICS in Global and Regional Governance. En S. Kingah, & C. Quiliconi (Eds.) Global and Regional Leadership of brics Countries (pp. 1-13). Springer.

Lopes Afonso, D., de Andrade Bastos, S. Q., & Salgueiro Perobelli, F. (2021, diciembre). América Latina y China: ¿beneficio mutuo o dependencia? Revista de la CEPAL, (135), 159-176.https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3e30e654-04c3-4ec0-b0da-2a1e9437769b/content

Madariaga, A. (2018). Variedades de capitalismo y sus contribuciones al estudio del desarrollo en América Latina. Política y gobierno, 25(2), 441-468. http://www.politi-caygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1163

Madariaga, A. (2019, julio-diciembre). El resurgimiento de la economía política en la ciencia política actual. Revista de Economía Institucional, 21(41), 21-50. https://doi.org/10.18601/01245996.v21n41.02

Marra de Sousa, A. T. L., Romano Schutte, G., Abrão, R. A. F, & Lopes Ribeiro, V. (2023). China in Latin America: To bri or not to bri. En P. A. B. Duarte, F. J. B. S., Leandro, & E. Martínez Galán (Eds.), The Palgrave Handbook of Globalization with Chinese Characteristics: The Case of the Belt and Road Initiative (pp. 495-514). Springer Nature.

Mouron, F., Urdinez, F., & Schenoni, L. (2016). Sin espacio para todos: China y la competencia por el Sur. Revista cidob d'Afers Internacionais, (114), 17-39. https://doi.org/10.24241/rcai.2016.114.3.17

Myers, M. (2018, julio). China's Belt and Road Initiative: What role for Latin America? Journal of Latin American Geography, 17(2), 239-243. https://www.jstor.org/stable/44861544

Nedopil, C. (2023). China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2022. Green Finance & Development Center. https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiati-ve-bri-investment-report-2022/

Optenhögel, U. (2024, marzo-abril). brics: de la ambición desarrollista al desafío geopolítico. Nueva Sociedad, (310). https://nuso.org/articulo/310-BRICS/

Oviedo, E. (2006, junio). China en América Latina: ¿influencia o hegemonía? Diálogo Político, XXIII(2), 199-221. https://rephip.unr.edu.ar/server/api/core/bitstreams/66eb2e34-09a2-4dff-97a4-2d1ea8438f43/content

Oviedo, E. (2015). Las relaciones entre China y América Latina: una visión contextualizadora. Observatorio de la Política China. https://politica-china.org/areas/politica-exterior/las-relaciones-entre-china-y-america-latina-una-vision-contextualizadora

Oviedo, E. (2020). China and Argentina, Paraguay, and Uruguay: Similarities and differences. En R. Bernal-Meza, & L. Xing (Eds.), China-Latin America Relations in the21st Century. The Dual Complexities of Opportunities and Challenges (pp. 193-224). Palgrave Macmillan.

Palestini, S., & Madariaga, A. (2021). Introduction. Dependency as a research program: From situations to mechanisms of dependency. En S. Palestini, & A. Madariaga (Eds.), Dependent Capitalisms in Contemporary Latin America and Europe (pp. 1-28). Palgrave Macmillan.

Papini, V. (2021). Comercio, inversiones y cooperación: coyuntura y expectativas en la relación China - América Latina [Working Paper Series (WPS) - REDCAEM, Eje Economía, Comercio e Inversión, N.o25]. Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM). https://chinayamericalatina.com/wp-content/uploads/2022/05/WP25-Nov-2021-REDCAEM-.pdf

Quiliconi, C. (2024). La impronta latinoamericana en la Economía Política Internacional. flacso Ecuador.

Quiliconi, C., & Rodriguez Vasco, P. (2021). Chinese mining and indigenous resistance in Ecuador [China Local Global]. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/fies/files_Qui-liconi_Vasco_-_China_Ecuador_revised.pdf

Ravenhill, J. (2017). Global political economy (5a ed.). Oxford University Press.

Red ALC-China. (2023a). Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 2023. https://redalc-china.org/monitor/monitor-de-infraestructura/

Red ALC-China. (2023b). Monitor de la ofdi china en América Latina y el Caribe 2023. https://redalc-china.org/monitor/historico-de-ejemplares-del-monitor/

Ríos, X. (2019). El estado de las Relaciones China-América Latina (2a época) [Documentos de Trabajo, N.° 1]. Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/03/DT_FC_01.pdf

Rosales, O. (2020). El sueño chino. Siglo xxi; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cepal. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b7dc660e-9037-4a4f-ab65-0e21dc2aa369/content

Rosales, O., & Kuwayama, M. (2012). China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación comercial y estratégica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c960f0af-08ad-451c-b429-c6305aee389c/content

Rubiolo, F., Busilli, V. S., & Escobar, M. E. (2020). Análisis de la política exterior de Xi Jinping hacia el Sudeste de Asia: Estrategias, intereses y dimensiones. Relaciones Internacionales, 93(2), 91-116. https://doi.org/10.15359/ri.93-2.4

Serbin, A. (2022). Latin America-China relations: A review of recent literature (2010-2020) [Working Paper Series, N.o 32]. Center for Latin American and Latino Studies, CLALS. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4003586

Silva, G., Gomes, M., & Teixeira, E. (2019). Efecto derrame del crecimiento de China en América del Sur: un análisis basado en el comercio internacional. Revista CEPAL. https://www.cepal.org/fr/node/47979

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. (2023, 07 de febrero). Iniciativa china de Franja y Ruta propicia cooperación con América Latina. Prensasela. https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20230207/si/85485/iniciativa-china-de-franja-y-ruta-propicia-cooperacion-con-america-latina

Slipak, A. M. (2014, febrero-marzo). Un análisis del ascenso de China y sus vínculos con América Latina a la luz de la Teoría de la Dependencia. Revista Realidad Económica, (282), 99-124. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/92415/CONICET_Digital_Nro.faba34a9-aafa-40b3-acc3-2c21c1a35ed0_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Stallings, B. (2020). Dependency in the twenty-first century? Politics and society in Latin America. Cambridge Elements.

Stallings, B. (2021). A dependency perspective on the United States, China, and Latin America. En A. Madariaga, & S. Palestini (Eds.), Dependent capitalisms in contemporary Latin America and Europe (pp. 29-54). Palgrave Macmillan.

Stallings, B., & Sanborn, C. (2023). Latin American scholars home in on relations with China. Global Perspectives, 4(1), 85-128. https://doi.org/10.1525/gp.2023.85128

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. calas María Sibylla Merian.

Svampa, M., & Slipak, A. (2015). China en América Latina: Del consenso de commodities al consenso de Beijing. Revista Ensambles, 2(3), 34-63. https://revistas.ungs.edu.ar/index.php/ensambles/article/view/413

Talvi, E., & Leiva García, G. (2024, 06 de febrero). La geopolítica de América Latina ante la rivalidad EEUU-China: del relato a los datos. Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-geopolitica-de-america-latina-ante-la-rivalidad-eeuu-china-del-relato-a-los-datos/

Urdinez, F. (2021). China's improvised mask diplomacy in Chile [China Local Global]. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Urdinez_Chile_China_Spanish_final.pdf

Vadell, J. (2018). El Foro China-CELAC y el nuevo regionalismo para un mundo multipolar: desafíos para la cooperación 'Sur-Sur'. Revista Carta Internacional, 13(1), 6-37. https://doi.org/10.21530/ci.v13n1.2018.733

Vadell, J. (2022). China y el poder blando relacional: el caso del fórum China-CELAC. En G. E. Merino, L. R. Bello, & W. T. Iglecias (Coords.), China y el nuevo mapa del poder mundial. Una perspectiva desde América Latina (1a ed., Parte ii, Cap. 6, pp. 167-191) [Colección Grupos de trabajo, Serie Geopolíticas mundiales del Sur]. clacso. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/06/China-nuevo-mapa.pdf

Vadell, J., & Staiano, M. F. (2020). China en los intersticios de la crisis del multilateralismo y la globalización neoliberal: La Franja y la Ruta en Europa y el caso italiano. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, 22(45), 433-455. https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2020.i45.18

Vadell, J., Lo Brutto, G., & Cesar Cunha Leite, A. (2020). The Chinese South-South development cooperation: an assessment of its structural transformation. Revista Brasileira de Política Internacional, 63(2), 1-22. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35863121001