10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14152

DOSSIER TEMÁTICO

Nicol Vanesa García Cruz1

Lina Marcela Toro Bonilla2

1 Universidad del Tolima.

![]() 0009-0001-9474-7943

0009-0001-9474-7943

![]() nvgarciac@ut.edu.co

nvgarciac@ut.edu.co

2 Universidad del Tolima.

![]() 0009-0007-0474-2801

0009-0007-0474-2801

![]() lmtorob@ut.edu.co

lmtorob@ut.edu.co

Artículo recibido: 31 de enero de 2024

Artículo aprobado: 24 de julio de 2024

Para citar este artículo: García Cruz, N. V., & Toro Bonilla, L. M. (2024). La circulación política y la distribución departamental del voto del partido Conservador entre 2006-2022. Desafíos, 37(l), 1-32. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14152

Resumen

La Constitución Política de 1991 creó la circunscripción nacional del Senado en Colombia para fomentar en los candidatos la construcción de apoyos electorales en el territorio nacional. Sin embargo, los antecedentes muestran la inclinación de los candidatos por mantener sus apoyos electorales concentrados en uno o pocos departamentos aún después de 1991. Por lo cual, el presente artículo indaga si, tras los efectos de la reforma electoral de 2003, los senadores del partido Conservador han ajustado sus estrategias electorales, de acuerdo con los objetivos de los constituyentes. Para ello se implementó una metodología integrada por métodos cuantitativos que permitieron determinar la circulación política del partido, el tipo de distribución de los votos, e identificar los departamentos en los que se concentran los votos de los senadores. Finalmente, se encontró que, pasados 32 años del establecimiento de la circunscripción nacional, los senadores conservadores han concentrado sus votos en pocos departamentos entre 2006-2022.

Palabras clave: circunscripción nacional; sistema electoral; sistema de partidos; circulación política; senadores.

Abstract

In 1991, the Political Constitution of Colombia established a national constituency for the Senate to encourage candidates to build electoral support across the national territory. However, historical records reveal that candidates tendy to maintain their electoral support concentrated on one or a few departments even after 1991. Therefore, this article investigates whether, following the effects of the 2003 electoral reform, the senators of Partido Conservador Colombiano have adjusted their electoral strategies in accordance with the constitutional framers' objectives. A methodology integrating quantitative methods was implemented to determine the political circulation, the distribution pattern of votes and identify the departments where senators concentrate their electoral support. Ultimately, it was found that 31 years after the establishment of the national constituency, Conservative senators continued to concentrate their votes in a few departments between 2006 and 2022.

Keywords: national constituency; electoral system; party system; political circulation; senators.

Resumo

A Constituição Política de 1991 criou a circunscrição nacional do Senado na Colômbia para incentivar os candidatos a obter apoio eleitoral no território nacional. No entanto, os registros mostram a inclinação dos candidatos em manter seu apoio eleitoral concentrado em uma ou algumas províncias, mesmo depois de 1991. Portanto, neste artigo, explora-se se, após os efeitos da reforma eleitoral de 2003, os senadores do Partido Conservador ajustaram suas estratégias eleitorais de acordo com os objetivos dos eleitores. Para isso, foi utilizada metodologia baseada em métodos quantitativos para determinar a circulação política do partido, o tipo de distribuição de votos e identificar as províncias nas quais os senadores concentram seus votos. Por fim, constatou-se que, 32 anos após o estabelecimento da circunscrição nacional, os senadores conservadores concentraram seus votos em poucas províncias entre 2006 e 2022.

Palavras-chave: circunscrição nacional; sistema eleitoral; sistema partidário; circulação política; senadores.

Introducción

Desde 1991, la distribución de los votos de los senadores se ha desempeñado como una cuestión relevante para el funcionamiento de la circunscripción nacional, ya que permite analizar las estrategias de los candidatos al Senado en la etapa electoral. Teniendo esto en cuenta, este trabajo se pregunta por la circulación política del partido Conservador (en adelante PC) y la distribución departamental del voto de sus senadores entre 2006-2022. El PC es un partido conformado bajo las viejas reglas del sistema político, pero ha mantenido su amplia trayectoria en el país debido a su proceso de consolidación, razón por la cual es pertinente estudiar su funcionamiento bajo las nuevas reglas electorales. Además, el interés que guía esta investigación está relacionado con el éxito electoral del PC en el departamento del Tolima en los últimos años, gracias a la relevancia de algunos candidatos en la región de origen de las investigadoras. Todo ello justifica que, la investigación indague sobre el comportamiento estratégico del PC y sus candidatos, al hacer uso de los mecanismos democráticos en un sistema de partidos cada vez más competitivo por su tránsito reciente hacia el multipartidismo.

La delimitación temporal tuvo en cuenta los efectos de la reforma política de 2003, que establece las restricciones e incentivos institucionales para la participación de los partidos y candidatos en los eventos electorales. Por ende, solo a partir de las elecciones legislativas de 2006 se presentaron listas abiertas con voto preferente, que permiten detallar la distribución de los votos de los senadores como candidatos individuales. Si bien el fenómeno de la concentración se ha presentado desde un periodo anterior, las investigaciones que anteceden el presente estudio han rastreado el fenómeno hasta 2006 (Botero, 1998; Rodríguez-Raga, 2002; Crisp & Ingall, 2002; Flórez, 2008). Por lo cual, aquí se detalla un nuevo esfuerzo por estudiar la concentración departamental del voto hasta las últimas elecciones senatoriales.

Para el desarrollo de la investigación, se elaboró un marco teórico compuesto por tres categorías de análisis: el partido político, el sistema electoral y la distribución departamental del voto. En primer lugar, se retoma la conceptualización hecha por Sartori (2005) sobre los partidos políticos —para entender el papel del PC dentro del sistema político— ya que explica que "un partido es cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos" (Sartori, 2005, p. 100). De manera que, este marco para el análisis de los partidos permite identificar cómo el PC se encuentra bajo un escenario de competencia en doble vía por hacer parte de un sistema pluripartidista: la competencia interpartidista e intrapartidista. Con esta lectura, entonces, se analiza las estrategias electorales del PC, como unidad partidaria, para maximizar sus resultados bajo un escenario de competencia multipartidista y aquellas desarrolladas por sus candidatos propiamente para tener mayor incidencia.

En segundo lugar, el sistema electoral se ha entendido a partir del abordaje hecho por Nohlen (1995) y hace referencia, en este caso, a los elementos establecidos con la reforma electoral de 2003. Es importante tener en cuenta que el sistema electoral está compuesto por elementos y procedimientos técnicos, que hacen parte del funcionamiento de la democracia liberal, que permiten el desarrollo de la vida política por medio del sufragio electoral y que, a su vez, posibilitan —a los candidatos ganadores— el acceso a escaños de organismos ejecutivos y legislativos (Nohlen, 1995). Se retoman los postulados de Nohlen (1995) debido a que profundiza en las características de los sistemas electorales de las democracias de occidente y en las consecuencias políticas de los cambios en sus elementos constitutivos.

En tercer lugar, este trabajo aporta a la discusión teórica y conceptual del fenómeno, al apostar por la pertinencia de la categoría de la distribución departamental de los votos, la cual estudia dicha distribución como parte de las estrategias electorales de los senadores e identifica dos tipos: la concentración departamental del voto o la dispersión de sus apoyos electorales en el territorio nacional.

Así mismo, el diseño metodológico de la investigación presenta un aporte significativo debido a que ofrece la posibilidad de analizar las estrategias electorales del partido —concebido como un todo, por medio de la circulación política— y aquellas utilizadas por sus candidatos —de manera individual mediante la distribución departamental de sus votos—. Además, la metodología integra dos diferentes formas de medición de la distribución departamental del voto, en razón de su capacidad para la comprensión del objeto de estudio de manera holística. A su vez, los marcos de referencia utilizados pueden adaptarse al ámbito local en entidades como Asambleas Departamentales y Concejos Municipales para observar la renovación o permanencia de los miembros y la distribución de sus votos a nivel territorial.

Ahora bien, teniendo en cuenta los hallazgos de los antecedentes y el marco teórico para el análisis de las estrategias electorales del partido en la competencia interpartidista e intrapartidista, se ha planteado como hipótesis de trabajo que: el PC mantiene limitados niveles de circulación política y sus senadores electos tienden a utilizar una estrategia de distribución concentrada de sus votos —en uno o pocos departamentos— para maximizar su éxito electoral. Esto permite tener un análisis completo sobre los resultados generales del PC, en diferentes eventos electorales, y los resultados individuales de cada senador en estudio.

Revisión bibliográfica

La circunscripción única al Senado se creó con la Constitución Política de 1991 con el fin de eliminar las formas tradicionales de hacer política asociadas al clientelismo, mejorar la representación nacional y dar apertura al sistema político (Botero, 1998; Crisp & Ingall, 2002; Rodríguez-Raga, 2002; Gómez-Albarello & Rodríguez-Raga 2007; Flórez, 2008). Ampliar la magnitud del Senado permitiría a los candidatos generar estrategias de dispersión del voto en el territorio nacional, alejándose de las dinámicas tradicionales de concentración departamental —basadas en las clientelas regionales— e incentivando la formación de un liderazgo político de índole nacional.

Sin embargo, la intención de los constituyentes no se cumplió porque los candidatos al Senado no realizaron campañas electorales a nivel nacional, sino que optaron por la vieja estrategia de concentrar sus votos en el departamento en donde habían desarrollado su vida política (Botero, 1998; Crisp & Ingall, 2002; Rodríguez-Raga, 2002; Flórez, 2008). Lo anterior, estancó el fortalecimiento del liderazgo nacional que debían construir los candidatos al Senado (Crisp & Ingall, 2002) y representó una oportunidad para la continuidad de las lógicas políticas asociadas al aprovechamiento de las clientelas ya constituidas en los departamentos (Botero, 1998; Gómez-Albarello & Rodríguez-Raga, 2007; Flórez, 2008).

En consecuencia, en la primera década de la puesta en marcha de la circunscripción nacional el escenario resultó ser desfavorable porque el funcionamiento del Senado no fue el esperado. Primero, los senadores continuaron realizando sus campañas a nivel regional. Segundo, los proyectos de ley presentados por los senadores beneficiaban a lugares específicos del país, debido a que no propusieron proyectos que abarcaran todo el territorio nacional (Crisp & Ingall, 2002). Tercero, la apertura del sistema político se vio limitada porque los nuevos actores no poseían redes de apoyo fuertes y les era más difícil obtener las curules, razón por la cual, con el transcurso del tiempo, los políticos no tradicionales empezaron a usar las estrategias de concentración departamental gracias a su rentabilidad y éxito electoral (Botero, 1998; Flórez, 2008). Por consiguiente, el cumplimiento de estos objetivos se vio afectado por la forma en que se desplegaba la política electoral en la práctica, de tal manera que, favorecía a los partidos tradicionales y ponía en desventaja a los nuevos actores políticos.

La concentración departamental del voto continuó debido a la permisividad del sistema electoral, ya que no se establecieron reglas que limitaran este tipo de estrategia. Además, el escenario del sistema de partidos después de la nueva Constitución Política era crítico, debido a que las reglas electorales fomentaban la fragmentación partidista y la proporcionalidad en el Senado era máxima por efecto del método de cocientes-residuos y la multiplicidad de listas partidarias (Archer & Shugart, 2002; Pizarro, 2002; Hoyos, 2007). Sin embargo, el sistema de partidos se modificó gracias a los efectos de la reforma electoral de 2003 (Duque, 2006; Rodríguez-Raga & Botero 2006; Hoyos, 2007; Calvache, 2013; Botero et al., 2016; Basset, 2018).

Posteriormente, los principales elementos agregados con la reforma electoral de 2003 fueron: la lista única, la barrera legal o umbral electoral, el método D'hondt y el voto preferente. En primer lugar, la lista única se implementó en la reforma para corregir la proliferación de listas participantes en competencia electoral por una etiqueta partidista y para controlar la atomización partidista presente antes de 2003 (Hoyos, 2007; Hoskin, 2009).

En segundo lugar, la barrera legal o umbral electoral permitió una mayor agrupación partidista y una disminución notable de los partidos y movimientos en competencia electoral, ya que los movimientos pequeños tomaron la decisión de unirse a partidos más grandes (Hoyos, 2007; Hoskin, 2009; Velandia, 2015). Sin embargo, la unificación partidaria fue realizada de forma pragmática por los partidos para pasar la barrera legal y acceder a la repartición de curules, por lo que esta agrupación fue más obligada que ideológica o programática (Rodríguez-Raga & Botero, 2006; Hoyos, 2007; Hoskin, 2009).

En tercer lugar, el método D'hondt o cifra repartidora reemplazó al sistema de cocientes y residuos, que provocaba una hiper fragmentación del sistema de partidos, y favoreció a las agrupaciones partidistas con mayor peso electoral al ser menos proporcional (Hoyos, 2007). Sin embargo, es importante aclarar que los efectos del método D'hondt se ven alterados dependiendo la magnitud de la circunscripción electoral (Nohlen, 1995). Para el caso del Senado colombiano, la cifra repartidora, si bien beneficia a los partidos con mayor peso electoral, también ofrece oportunidades a los partidos con menor apoyo electoral debido a que se disputan al menos 100 curules.

En cuarto lugar, el voto preferente —implementado por primera vez en la reforma electoral de 2003— se instauró como un mecanismo de transición al nuevo marco electoral y funciona en la actualidad (Abrajim, 2018). Los efectos de este elemento son diversos. Por un lado, evitó a los partidos el conflicto de la organización del orden de los candidatos en las listas y se convirtió en una herramienta electoral exitosa para los candidatos a nivel nacional (Hoyos, 2007; Hoskin 2009; Parra Restrepo, 2020). Por otro lado, el voto preferente fue un elemento que resultó ir en contravía del fortalecimiento de los partidos, ya que permite a los candidatos seguir con sus estrategias electorales basadas en el personalismo (Hoskin, 2009; Abrajim, 2018).

Por último, es importante tener en cuenta que los principales elementos de la reforma electoral interrelacionados sí cumplieron, en mayor medida, con el objetivo de disciplinar, cohesionar y racionalizar a los partidos políticos, evitando su fragmentación (Rodríguez-Raga & Botero, 2006; Botero, 2007; Hoyos, 2007; Botero, 2009; Hoskin, 2009). Sin embargo, sus efectos estuvieron más alineados en el tema electoral, es decir en generar reglas electorales para los partidos y movimientos a la hora de presentarse a la contienda electoral dejando de lado la creación de mecanismos democráticos que fortalecieran a las agrupaciones partidistas a nivel general (Rodríguez-Raga & Botero, 2006; Botero, 2007; Hoyos, 2007; Botero, 2009; Hoskin, 2009).

Los efectos de la reforma también impactaron en el sistema de partidos del país, en parte por su sensibilidad a las reglas electorales (Pizarro, 2002; Botero et al., 2016; Basset, 2018; Parra Restrepo, 2020). El nuevo marco electoral permitió la superación del escenario político dominado por las microempresas electorales de los 90 y la inserción de nuevos actores en un sistema multipartidista organizado y moderado después del 2006 (Botero et al., 2016). De esta manera, se evidencia que la reforma electoral del 2003 dio paso a la instauración de elementos constitutivos del sistema electoral, que hacen parte del marco institucional vigente y limitan el comportamiento racional de los partidos y candidatos en el juego electoral.

No obstante, las reformas políticas mencionadas no han restringido la posibilidad de que los candidatos al Senado obtengan su curul por medio de la concentración de sus votos en uno o pocos departamentos y, a su vez, que resulten reelegidos por medio de esta estrategia electoral, sobre todo porque las reglas para los senadores son flexibles y permiten la reelección indefinida. Este es el panorama, entonces, que ha limitado en parte el cumplimiento de los objetivos tras la creación de la circunscripción nacional.

Metodología

Se ha planteado una metodología, de acuerdo con los propósitos de la investigación, compuesta por el macromolde empírico-analítico, el enfoque neoinstitucionalista de elección racional y métodos cuantitativos, utilizados en los antecedentes identificados, que permiten operacionalizar la circulación política y la distribución departamental de voto de los senadores del PC.

Macromolde empírico-analítico: privilegia el análisis de la evidencia empírica cuantificada en la producción científica, aunque no se tenga como propósito la búsqueda de proposiciones generales (Losada & Casas, 2010). De esta manera, los datos recolectados y sistematizados —sobre la circulación política y la distribución departamental de los votos de los senadores en estudio— fueron la fuente determinante en el análisis del comportamiento estratégico de los políticos en el juego electoral. Asimismo, a partir del macromolde se identificaron regularidades en el comportamiento estratégico de los senadores del PC en el periodo estudiado.

Enfoque neoinstitucionalista de elección racional: enfatiza en la interacción entre las reglas establecidas por la institucionalidad y el comportamiento estratégico del individuo político, quien busca obtener la mayor ganancia posible según sus preferencias (Caballero, 2007). Por lo anterior, este enfoque resulta apropiado porque permite observar el papel de las instituciones en la interacción estratégica de los actores políticos (Hall & Taylor, 1996). Por ello, esta investigación se enfatizó en el papel del sistema electoral como institución que establece unas reglas de juego, las cuales condicionan la conducta estratégica de los candidatos-senadores del PC, quienes buscan maximizar sus beneficios e intereses bajo un contexto institucional impuesto por el sistema electoral.

Métodos cuantitativos: permiten indagar —usando datos numéricos procesados estadísticamente— para probar teorías e hipótesis (Del Canto & Silva, 2013). Por consiguiente, se parte de datos evidenciables, extraídos de la realidad, para comprobar hipótesis a través de la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández et al., 2010). En términos generales, los métodos cuantitativos se utilizaron para medir la circulación política intrapartidaria en el PC y la distribución departamental de los votos de sus senadores conservadores electos durante el periodo de estudio.

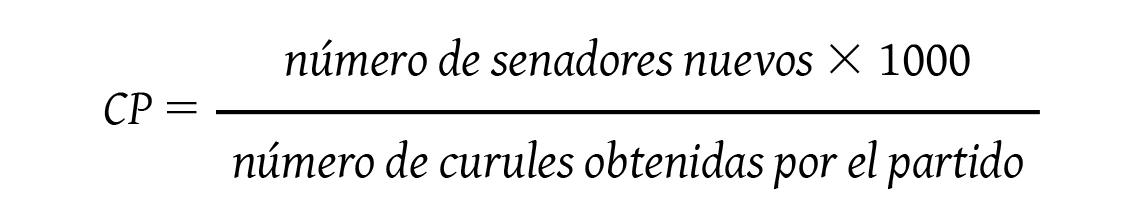

La medición de la circulación política se ha utilizado para analizar cuantitativamente los resultados de la competencia electoral del PC —como unidad partidaria— a través de la condición de movilidad y permanencia de sus miembros electos en Senado de acuerdo con la cantidad de curules obtenidas.1 Para el análisis de los resultados de esta variable se debe tener en cuenta su sensibilidad al tipo de competencia interpartidista e intrapartidista, el tipo de sistema de partidos y las reglas electorales. Además, una circulación política muy alta puede mostrar la incapacidad del partido para conformar una clase política institucionalizada, por el contrario, un valor muy bajo indica la permanencia absoluta de ciertos miembros y el desafío de renovación de la bancada partidaria (Duque, 2011). La fórmula de la Circulación Política es la siguiente:

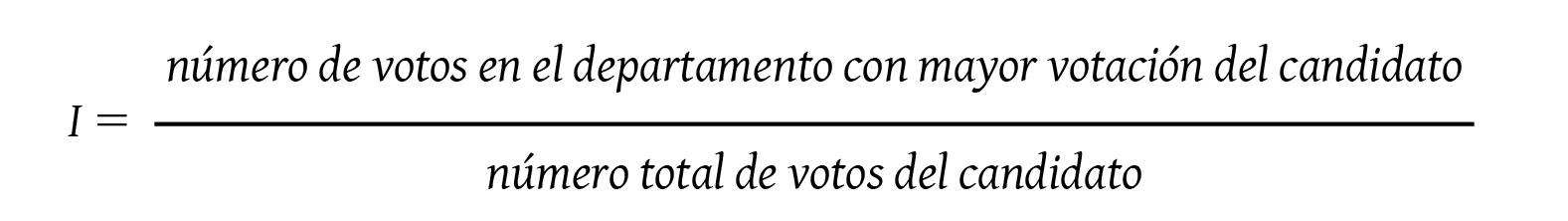

Aunque la distribución departamental de los votos de los senadores se ha medido a través de distintas formas, en este estudio se ha privilegiado el uso de dos fórmulas: el índice de concentración regional (1) utilizado por Botero (1998) y el índice de concentración departamental (CD) desarrollado por Rodríguez-Raga (2002) y Wills-Otero et al. (2018). El primer índice calcula la proporción de votos que obtiene el senador en el departamento donde recibió mayor apoyo electoral.2 Los resultados esperados deberían mostrar cifras proporcionales del apoyo electoral de los candidatos respecto al total de votos válidos emitidos en cada departamento, por lo que, una cifra muy elevada demostraría la concentración de votos en un solo departamento y la incapacidad del candidato para atraer votantes a nivel nacional. Matemáticamente, el índice de concentración regional (I) del voto se expresa así:

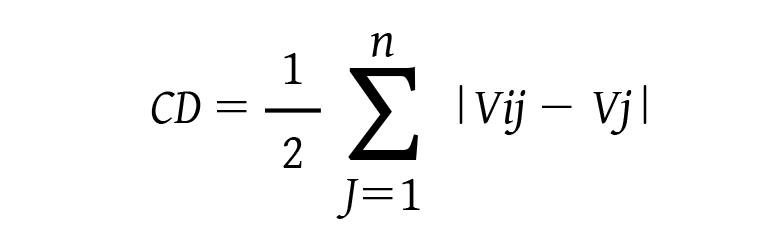

El segundo índice de concentración departamental (CD)3 permite observar el comportamiento promedio de los senadores en su decisión de optar por una estrategia de concentración o dispersión de sus votos, a través de un valor general que tiene en cuenta el aporte electoral que cada departamento representa para la circunscripción nacional al Senado. El CD se calcula de la siguiente forma:

Resultados

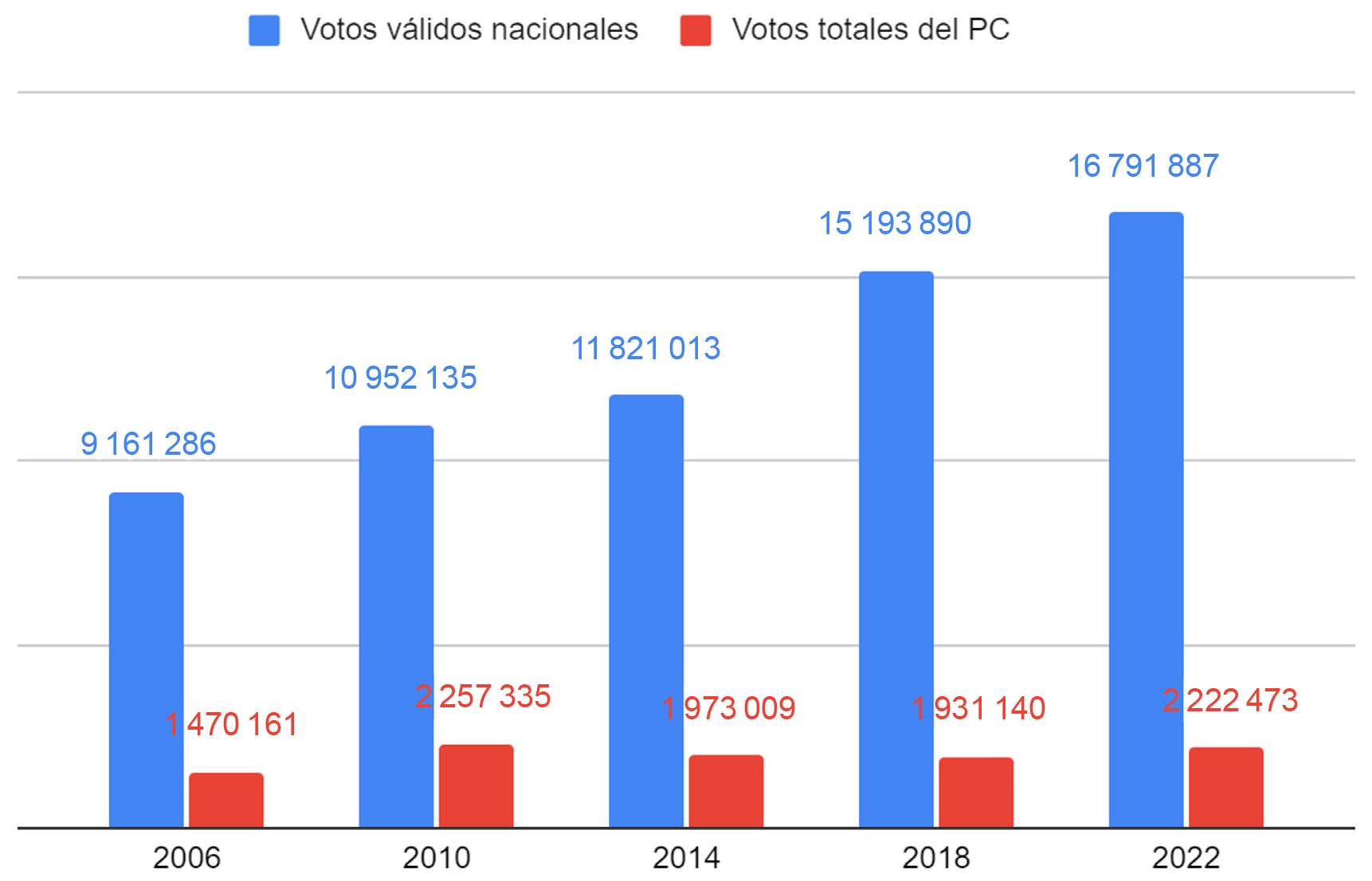

A continuación, se presenta una síntesis de los hallazgos de la investigación sobre el análisis de los resultados electorales del PC como unidad partidaria, en el contexto de competencia multipartidista, y los resultados electorales de sus candidatos, teniendo en cuenta las estrategias electorales implementadas. Como muestra la figura 1, por un lado, aumentaron los votos válidos emitidos para las elecciones a Senado y, por el otro, los votos totales recibidos por el PC no han aumentado. El partido, en 2010, alcanzó el máximo de votos registrado entre 2006-2022 y disminuyó su apoyo electoral sobre todo en 2014-2018. Esto se puede explicar por el aumento de la competencia interpartidista debido a la conversión del sistema de partidos colombianos a un multipartidismo, lo que implica condiciones distintas para cada partido como lo establece Sartori (2005). La reforma electoral de 2003 incidió en la organización de los partidos y, por sus efectos, se entiende que el sistema de partidos en Colombia, después de 2003, es eminentemente un sistema multipartidista (Duque, 2006; Botero et al., 2016; Basset, 2018; Botero, 2018; Liendo & González, 2022).

Figura 1. Comparación entre la cantidad de votos válidos nacionales y votos totales obtenidos por el PC en cada elección al Senado de la República entre 2006 y 2022

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2023).

Como resultado, nuevas fuerzas han logrado consolidar su apoyo electoral cautivando a los votantes a lo largo del tiempo, entre ellas el Partido Cambio Radical, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Alianza Verde, el Partido Social de la Unidad Nacional, el Centro Democrático y, más recientemente, el Pacto Histórico, las cuales han logrado su representación en el Senado durante el periodo de estudio. La importante representación de distintas organizaciones partidistas en el Senado ha incidido en los niveles de competencia interpartidista.

Además, el cambio en la cantidad de curules alcanzadas por el partido se explica también por las transformaciones en la dinámica intrapartidaria y la competencia interpartidista. Los resultados electorales favorables para el PC en las elecciones de 2006 y 2010 muestran los beneficios que obtuvo el partido por la reforma política de 2003, en la cual jugaron un papel decisivo gracias a la cercanía con el Gobierno del expresidente Uribe (Ramírez, 2010). Debido a los cambios electorales, nuevos liderazgos —con fuertes apoyos electorales provenientes de movimientos disidentes del PC— se incorporaron a la lista oficial y sumaron votos (Calvache, 2013). Asimismo, durante estos años el PC había puesto en marcha el Plan Estratégico 2001-2010 que fortaleció la institucionalidad del partido y superó la crisis que atravesó durante los años 90 (Ramírez, 2010).

Sin embargo, para las elecciones de 2014 se evidenció un cambio en el clivaje social, generado por las posiciones frente a las negociaciones de paz con las extintas farc-ep (Basset, 2018; Liendo & González, 2022), junto con la competencia entre partidos de la derecha por el auge del Centro Democrático (Botero, 2018). Bajo este contexto político, se explica la pérdida de votos y curules del PC en 2014 —debido al aumento de la competencia entre partidos de derecha del sistema político— y la división de miembros del partido por sus apoyos hacia candidaturas presidenciales distintas (Botero, 2018). En 2014, 2018 y 2022 el PC obtuvo menos curules que en las elecciones anteriores, también debido al aumento de la competencia interpartidista y, además, por el fortalecimiento de partidos no tradicionales y los efectos proporcionales de la cifra repartidora en la circunscripción nacional.

Por otro lado, como muestra la tabla 1, la cantidad de votos obtenidos por los senadores electos en cada elección mostraron un aumento considerable, sobre todo en los candidatos conservadores que sacaron el mayor número de votos. Esto refleja la consolidación de los personalismos políticos, debido a los efectos del voto preferente de la lista abierta presentada por el PC. Como explica Parra Restrepo (2020), cuando un partido presenta lista abierta es posible que los candidatos desarrollen apoyos para su figura personal y no por el partido. Por esto, el voto preferente funciona como un incentivo que mantiene la personalización, no impulsa la coordinación interna partidista y resuelve el problema de la ocupación de las curules, por medio de la competencia electoral entre candidatos del mismo partido (Parra-Restrepo, 2020). Asimismo, desde el 2010 el PC ha presentado la lista única conformada por 100 candidatos, lo cual beneficia al partido por la suma total de los votos de todos los candidatos.

Tabla 1. Senadores del PC con mayor y menor votación en las elecciones de 2006-2022

Senadores con más votos |

Senadores con menos votos |

|||

Elección |

Nombre |

Número de votos |

Nombre |

Número de votos |

2006 |

Roberto Gerlein |

70382 |

Jorge Pedraza |

41061 |

2010 |

Olga Suarez |

122507 |

Carlos Barriga |

42919 |

2014 |

Roberto Gerlein |

131100 |

Fernando Tamayo |

43966 |

2018 |

David Barguil |

146507 |

Carlos Enríquez |

68286 |

2022 |

Nadia Bled |

174019 |

Soledad Tamayo |

66998 |

Fuente: elaboración propia con datos de los e-26 departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2023).

Como se observa en la tabla 2, la circulación política dentro del PC en el periodo de estudio ha sido variada y con tendencia a ser alta. No obstante, se deben tener en cuenta otros aspectos más allá de la cifra. En las elecciones de 2006, el PC tuvo el mayor porcentaje de senadores nuevos en su bancada senatorial. Sin embargo, este alto rango de circulación política no tiene en cuenta el fenómeno de la agrupación partidista descrito por Hoyos (2007), debido a la imposición del umbral electoral y de la lista única.4 Es decir, dentro de los 13 senadores nuevos de la lista oficial del PC en 2006, seis de ellos ya habían sido senadores en el período anterior bajo etiquetas no oficiales del PC. De esta manera, si se tiene en cuenta los efectos de la reforma electoral, la circulación política real dentro del PC para estas elecciones no fue alta sino media. Seguidamente, en las elecciones de 2010 el PC obtuvo la segunda cifra más alta de circulación política. Esto se debe a que fue el año en que más senadores conservadores nuevos obtuvieron curul. Además, operacionalmente el valor de circulación política es sensible al número de curules alcanzado por el partido, por ende, se explica que en el 2010 —año en el cual el partido fue más exitoso— su valor de circulación haya aumentado.

Tabla 2. Circulación política en el PC 2006-2022

Circulación política |

|||||

Año |

Total elegidos |

Nuevos |

Antiguos |

CP |

Rango CP |

2006 |

18 |

13 |

5 |

72,222222225 |

Alta |

2010 |

22 |

14 |

8 |

63,63636364 |

Alta |

2014 |

18 |

6 |

12 |

33,33333333 |

Media |

2018 |

14 |

6 |

8 |

42,85714286 |

Media |

2022 |

15 |

9 |

6 |

60 |

Alta |

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2023).

Luego, en 2014, el PC alcanzó el menor porcentaje de circulación política ya que fue el año en que más senadores conservadores fueron reelectos. La circulación política en 2018 continuó siendo media porque el partido obtuvo menos curules y la mayoría de ellas fueron para senadores antiguos. Finalmente, en 2022 aumentó la circulación política debido a la renovación parcial de la bancada senatorial del PC, pero se observó la permanencia de un número considerable de senadores antiguos. Nótese entonces que, la circulación política fue alta dentro del PC cuando el número de senadores nuevos fue mayor que el de senadores antiguos. Asimismo, si se tiene en cuenta los efectos de la reforma electoral del 2003 —para analizar los resultados de la circulación política en 2006— se obtiene que, durante el periodo de estudio, solo en dos elecciones el PC presentó alta circulación de senadores. Por ende, se entiende que el partido presenta límites para la renovación de sus representantes en el Senado y se evidencia la acogida electoral que tienen los candidatos elegidos anteriormente.

Estos resultados sobre la circulación política del PC durante el periodo de estudio se pueden comprender a través de los trabajos de Duque (2005, 2011). En primer lugar, como la competencia interpartidista se ha incrementado —debido a los efectos del sistema multipartidista actual— es más difícil para el PC tener la posición dominante que tenía cuando la competencia era bipartidista. En segundo lugar, la competencia intrapartidista entre nuevos y antiguos candidatos ha hecho que los resultados electorales sean distintos, lo cual explica la variación en los niveles de la circulación política en el PC, porque —en algunas elecciones— los apoyos electorales más fuertes fueron para candidatos antiguos y en otras ocasiones para candidatos nuevos. En efecto, esto es posible gracias a la presentación de la lista abierta con voto preferente por parte del PC, debido a la imposibilidad de definir el orden de candidatos para una lista cerrada. Por consiguiente, el PC ha mantenido una fórmula de lista abierta con muchos candidatos para dejar en manos de los votantes la decisión sobre la ocupación de las curules. Finalmente, como evidenció Duque (2011), los partidos no tradicionales han sido el mecanismo predilecto de los nuevos congresistas para ingresar al escenario parlamentario. Esto explica también, la incipiente renovación de la bancada del PC debido a su condición de partido tradicional.

De esta manera, se evidencia la circulación política limitada del PC debido a la renovación parcial de la bancada senatorial junto a la permanencia de antiguos senadores, que han logrado un apoyo electoral estable durante varias elecciones. Este escenario se corresponde con la situación descrita por Duque (2011) sobre la amalgama entre candidatos nuevos y antiguos que componen el Congreso desde el periodo del Frente Nacional. Por ende, se denota el fortalecimiento de personalismos dentro del PC y la rentabilidad para los antiguos senadores de reelegirse, ya que algunos han logrado permanecer varios períodos legislativos consecutivos gracias a la solidez de sus apoyos electorales y a la permisividad de las reglas.6 Esto último funciona como incentivo para aquellos senadores, que han adoptado una estrategia de reelección exitosa (Duque, 2011).

En síntesis, la competencia interpartidista incrementada incide en la capacidad del PC de obtener curules y la competencia intrapartidista entre candidatos nuevos y antiguos es la que define el resultado de la composición de la bancada senatorial del partido. El PC ha sido un partido con fragmentación desde el Frente Nacional (Pizarro, 2002; Duque, 2006), durante los años 90 (Pachón, 2002) y posterior a la reforma electoral de 2003 (Calvache, 2013). Esta característica ha fortalecido la competencia intrapartidista, que se refleja en la centena de candidatos que presenta el partido en cada elección bajo la lista con voto preferente. Además, es evidente la variación en los niveles de circulación política debido a la entrada de senadores conservadores nuevos y la permanencia de senadores antiguos.

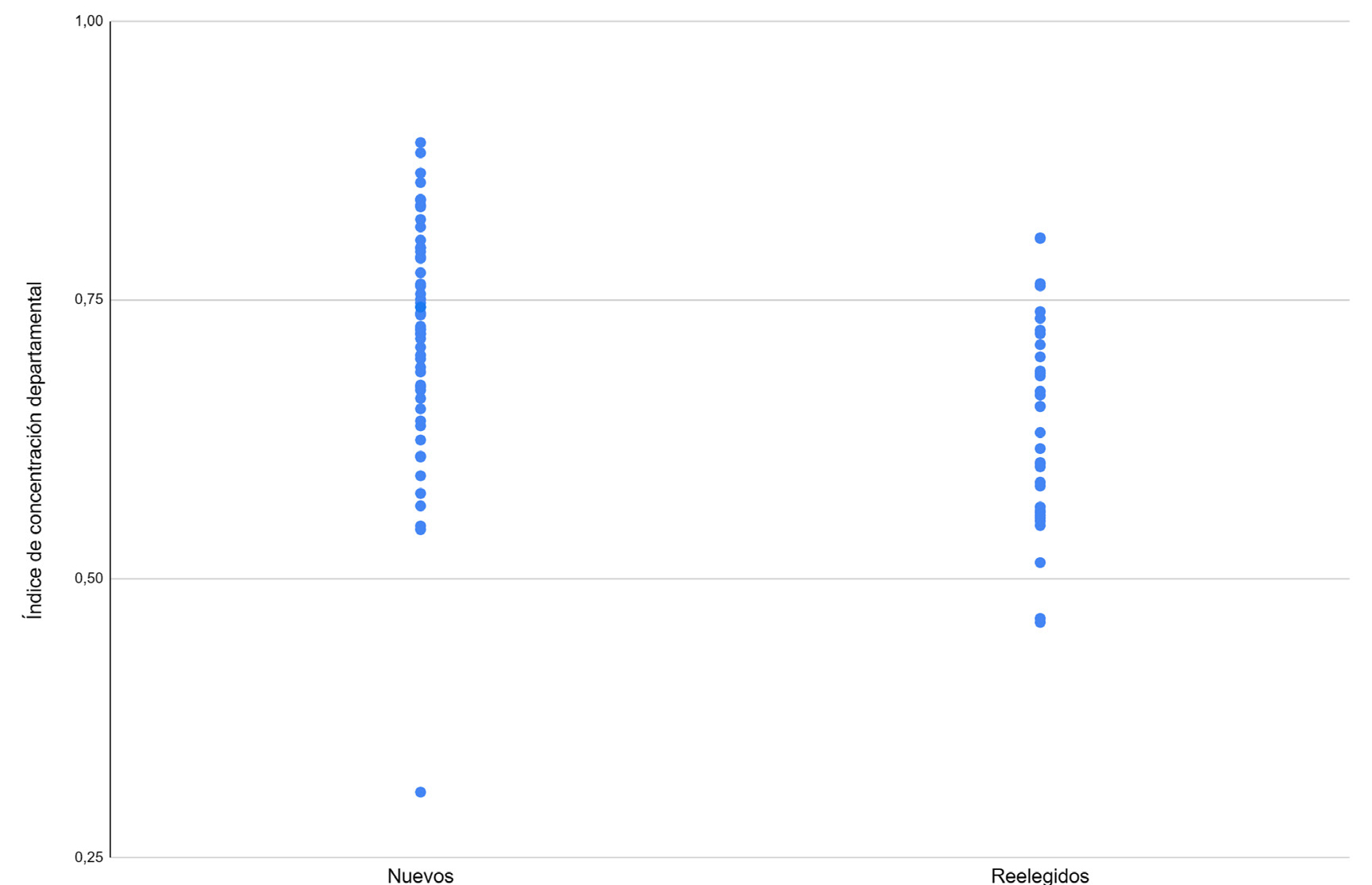

Por otro lado, los resultados del promedio del cd por elección de los senadores conservadores demostraron que se implementó la estrategia de concentración departamental de los votos, ya que el valor del cd para el periodo de estudio fue de 0,68 (ver figura 2). No obstante, se evidenció una disminución incipiente en los valores del cd entre elecciones, a excepción del año 2018, cuando se incrementó el valor con respecto a la anterior elección. De esta manera, los votos de los senadores del PC han estado menos concentrados con el paso de los años, pero no se ha logrado establecer una estrategia de dispersión del voto, ya que el valor del cd continúa siendo elevado y su disminución es poco significativa (en 2006 fue de 0,73 y en 2022 fue de 0,62). Es decir, la concentración departamental del voto ha sido la estrategia predilecta por los senadores conservadores para obtener éxito electoral, pasados más de 30 años de la creación de la circunscripción nacional.

Figura 2. Promedio del índice de concentración departamental de los senadores electos por el PC entre 2006 y 2022

Fuente: elaboración propia.

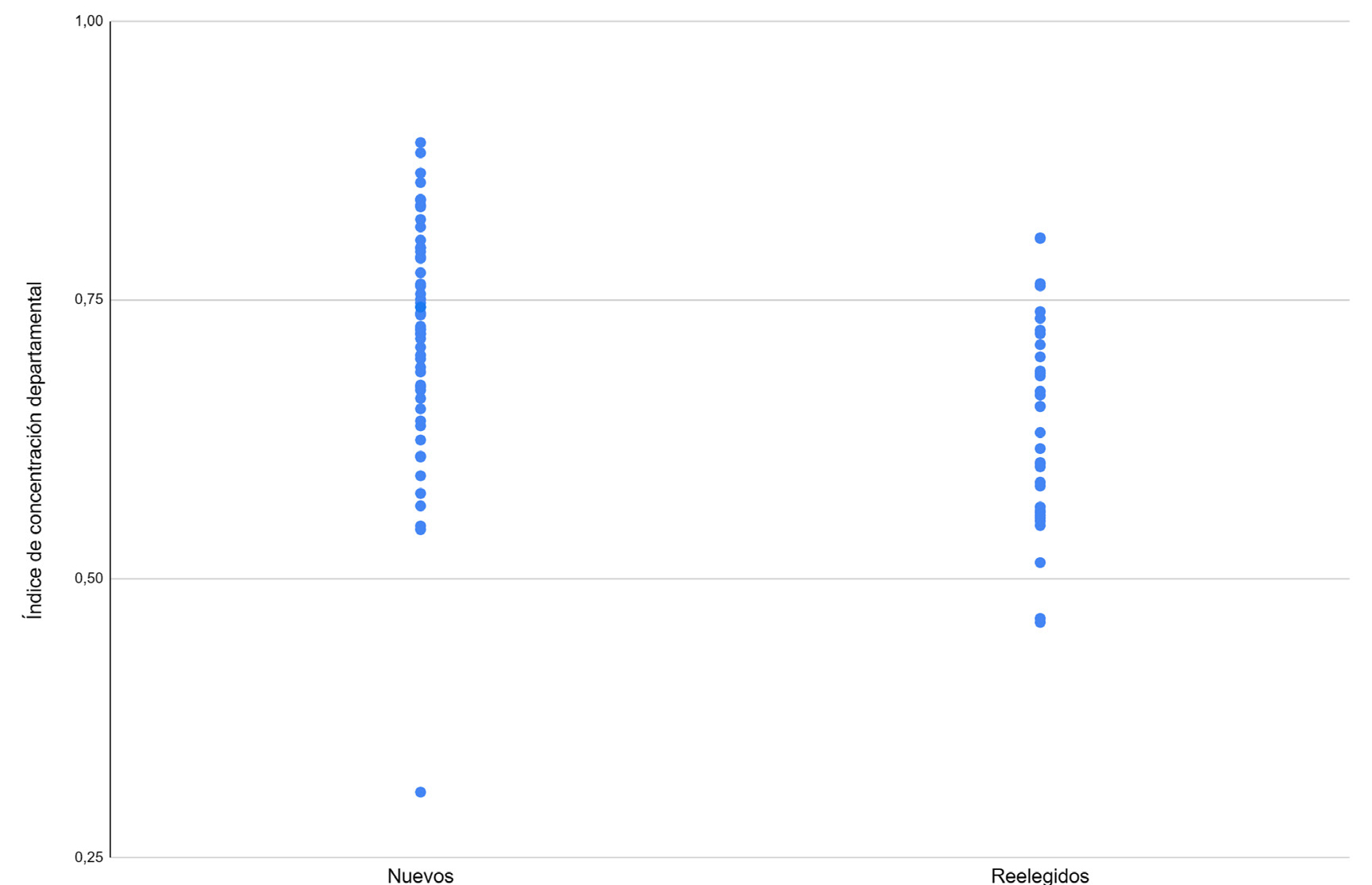

Los promedios altos del cd en cada elección se explican por la implementación de estrategias de concentración de los senadores en estudio. Entre 2006 y 2018 todos los senadores electos llevaron a cabo una estrategia de concentración departamental de los votos. Solo en 2022 se presentaron tres casos de senadores con valores de cd por debajo de 0,5. Como indica la figura 3, los senadores conservadores con mayor concentración departamental de sus votos —en las cinco elecciones en estudio— fueron los candidatos nuevos y quienes tuvieron un patrón del voto menos concentrado departamentalmente fueron los senadores reelegidos, a excepción del senador Giraldo, quien como candidato nuevo presentó un cd muy inferior en comparación con el grueso de senadores.

Figura 3. Índice de concentración departamental del voto según la condición de los senadores electos por el PC entre 2006 y 2022.

Fuente: elaboración propia.

Los casos que muestra la figura 3 por debajo de 0,50 pertenecen a los senadores Cepeda, Merheg y Giraldo para las elecciones legislativas de 2022. Sin embargo, no es posible afirmar que ello signifique que los senadores Cepeda y Merheg hayan implementado estrategias de dispersión del voto, debido a que su índice de concentración aún se mantiene elevado (0,46), a pesar de ser senadores elegidos en varios períodos legislativos consecutivamente. El senador Cepeda ha sido senador conservador desde 1994 y había presentado una tendencia hacia la desconcentración de sus votos hasta 2010 (Wills-Otero et al., 2018). No obstante, entre 2010 y 2018 el senador mantuvo su cd en 0,56 y en 2022 disminuyó nuevamente. Por ende, aunque Cepeda ha sido senador durante siete períodos consecutivos, no ha logrado consolidar una estrategia de dispersión del voto en el territorio nacional. El senador Merheg ha representado al PC durante cuatro períodos. Entre 2010 y 2014 el senador aumentó su cd, pero después de 2014 el candidato ha desconcentrado sus votos y en 2022 implementó una estrategia orientada hacia la dispersión. Aunque ambos senadores han sido reelegidos consecutivamente, el caso de Merheg indica que ha logrado con mayor éxito y rapidez desconcentrar sus votos debido a que lleva menos tiempo en el Senado y en 2022 obtuvo un I muy por debajo del alcanzado por Cepeda (17% y 39% de sus votos se concentraron en un solo departamento respectivamente).

El caso con menor CD que se registra en la figura 3 hace referencia al senador Giraldo, quien obtuvo su curul en 2022 como senador nuevo y quien efectivamente implementó una estrategia de dispersión del voto. Debido a que la tendencia de los senadores conservadores fue la implementación de la estrategia de concentración departamental del voto, sobre todo en los senadores nuevos, se concluye que el caso del senador Giraldo constituye una anomalía dentro del periodo de estudio. Como se puede observar en la figura 3, Giraldo obtuvo un cd muy bajo en comparación con los demás senadores en estudio, ya que obtuvo menor cantidad de votos en un solo departamento. Asimismo, logró obtener su mayoría de votos en departamentos con gran cantidad de votos válidos, como es el caso de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca.

Los datos del índice de concentración departamental de los senadores conservadores arrojaron los siguientes hallazgos. En primer lugar, se encontró que —aunque el marco institucional sugiere un comportamiento normativo, orientado hacia la dispersión territorial de los votos de los senadores para el funcionamiento de la circunscripción nacional, de acuerdo con sus objetivos— los senadores del PC entre 2006 y 2022 han mantenido una estrategia de concentración departamental de sus votos. En segundo lugar, sin importar la cantidad de curules obtenidas por el PC como consecuencia de la competencia interpartidista, casi todos los senadores presentaron una distribución de sus votos concentrada departamentalmente durante el periodo de estudio. En tercer lugar, otro hallazgo importante revela que, independientemente de su condición de senadores nuevos o reelegidos, los políticos en estudio concentraron departamental-mente sus votos, de manera que, se evidencia una limitada capacidad de los senadores conservadores para implementar estrategias de dispersión del voto en el territorio nacional, aún después de haber permanecido numerosos períodos legislativos allí. En cuarto lugar, aunque el PC ha presentado fuertes dinámicas de fragmentación y competencia intrapartidaria desde hace varias décadas (Pachón, 2002; Duque, 2006; Ramírez, 2010; Calvache, 2013) y ello se demuestra en la presentación de listas abiertas con voto preferente, la mayoría de los senadores finalmente elegidos han utilizado un mismo tipo de distribución de sus votos para obtener éxito electoral.

Ahora bien, para explicar los resultados bajo el enfoque neoinstitucionalista de elección racional se debe tener en cuenta las limitaciones del sistema electoral con respecto al comportamiento estratégico de los candidatos. La reforma electoral de 2003 impuso los lineamientos que deben seguir los partidos políticos para presentarse a elecciones que implican principalmente la lista única, el umbral electoral, la cifra repartidora y el voto preferente. No obstante, la reforma no estableció límites a la distribución departamental de los votos de los senadores, la cual puede ser de dos tipos: concentración departamental y/o dispersión del voto. De manera que, la concentración departamental del voto de los senadores conservadores en el periodo posterior a la reforma se explica porque las reglas electorales permiten que esta estrategia se lleve a cabo (Archer & Shugart, 2002; Crisp & Ingall, 2002; Rodríguez-Raga, 2002; Flórez, 2008). Es decir, aunque no se corresponde con el comportamiento normativo, según los objetivos de la circunscripción nacional, la concentración departamental del voto se presenta porque constituye una posibilidad por la falta de limitación en las reglas establecidas.

Asimismo, aunque se ha identificado que la concentración departamental de votos ha sido utilizada como estrategia por candidatos de diferentes partidos después de la creación de la circunscripción nacional (Botero, 1998; Wills-Otero et al., 2018), es necesario tener en cuenta la importancia de la pertenencia a un partido para la comprensión del comportamiento de sus candidatos y su distribución departamental del voto (Botero, 1998; Basset, 2015). Rodríguez-Raga (2002) identificó que, en las elecciones posteriores a la creación del nuevo Senado, el PC fue el partido con mayor índice de concentración departamental. Así mismo, Archer y Shugart (2002) y Crisp e Ingall (2002) afirman que el PC es un partido que emergió bajo las anteriores reglas del sistema electoral, lo que explica en parte su limitada capacidad de acogerse a las dinámicas previstas por los constituyentes para la nueva circunscripción nacional para Senado. Sin embargo, nótese que el PC ha llevado a cabo reformas estructurales internas para superar la crisis vivida durante los 90 (Pachón, 2002; Ramírez, 2010; Calvache, 2013). Ello evidencia que el partido ha implementado los cambios impuestos desde el marco institucional, pero no los que se sugieren para el funcionamiento ideal del Senado, como la dispersión del voto en el territorio nacional para la construcción de liderazgos nacionales, que mejoren la representatividad en la cámara alta del Congreso. A excepción de Gerlein, quien había sido senador antes de la creación de la circunscripción nacional, casi todos los senadores en estudio adoptaron la estrategia de concentración departamental del voto, bajo el nuevo marco institucional, aunque su primera candidatura hubiera sido en elecciones posteriores a 1991.

Así, la concentración departamental de los votos ha demostrado ser la estrategia electoral más exitosa y rentable para los candidatos al Senado en Colombia, aún después de la creación de la circunscripción nacional y de la reforma electoral de 2003 (Crisp & Ingall, 2002; Rodríguez-Raga, 2002; Gómez-Albarello & Rodríguez-Raga, 2007; Flórez, 2008; Montilla, 2011; Basset, 2015). Además, se entiende que emprender una campaña electoral en un territorio limitado es menos costoso y requiere menor esfuerzo que llevar a cabo una campaña orientada hacia la dispersión nacional del voto (Rodríguez-Raga, 2002; Wills-Otero et al., 2018).

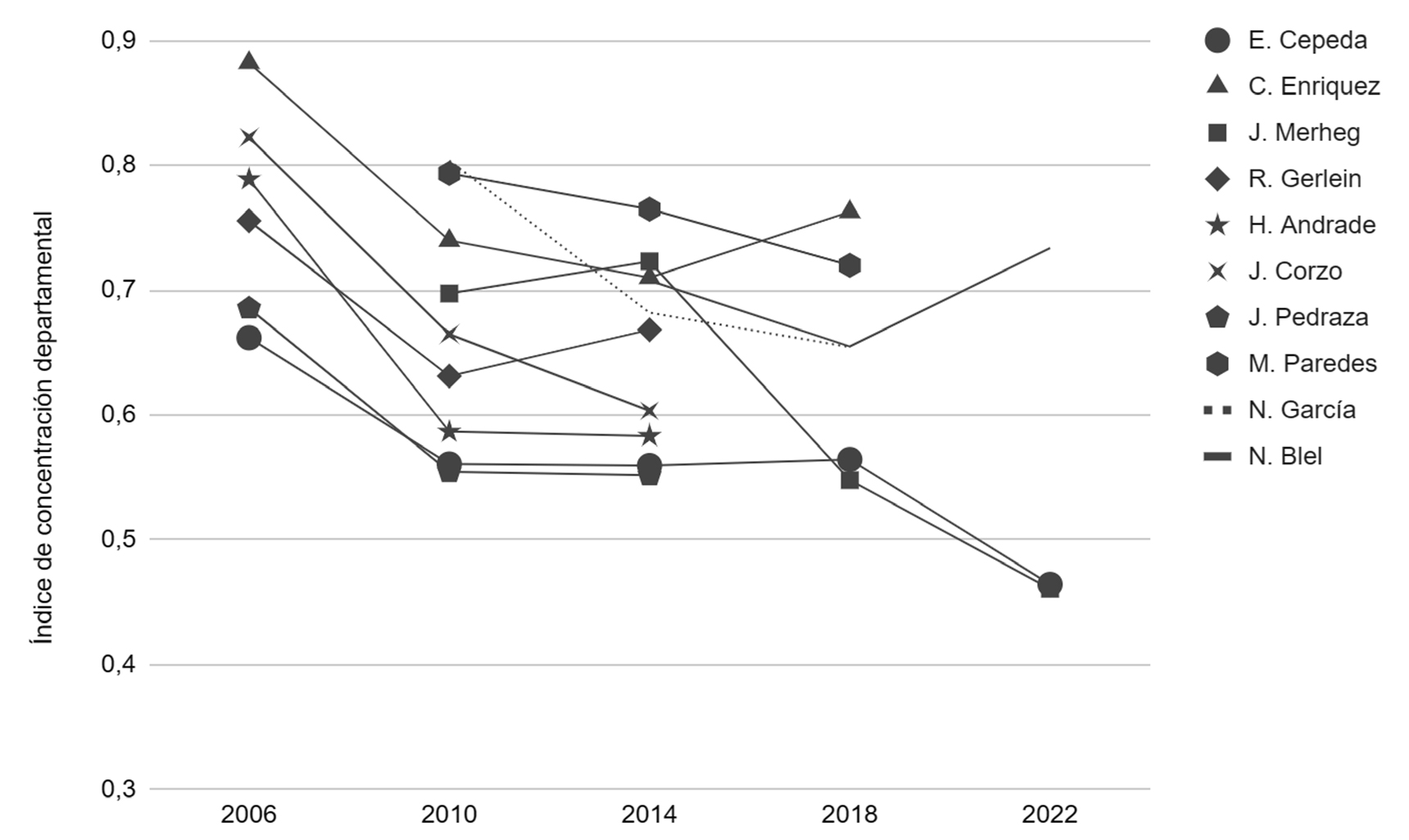

Por su parte, la mayoría de candidatos han presentado índices de concentración variados por encima de 0,5, lo que demuestra la incapacidad de los senadores conservadores de establecer apoyos electorales de índole nacional. Asimismo, se evidencia que la concentración departamental del voto puede ser una estrategia electoral exitosa y sostenible en el tiempo. Como se muestra en la figura 4, aquellos senadores reelegidos en el PC no han cambiado su estrategia de concentración departamental del voto a lo largo del tiempo, ya que no se refleja un comportamiento orientado hacia el establecimiento de una estrategia de dispersión del voto. Por ejemplo, el senador Gerlein permaneció en el Senado desde 1978 hasta 2014 y solo en las elecciones de 1998 implementó una estrategia orientada hacia la dispersión de sus votos (Wills-Otero et al., 2018). Dicho caso es el más representativo para el PC sobre el éxito de presentar campañas electorales concentradas en pocos departamentos, a lo largo de distintos periodos legislativos, y la rentabilidad para los candidatos conservadores de resultar electos consecutivamente mediante el apoyo electoral de unos departamentos en particular.

No obstante, si se comparan los resultados del cd de los senadores de sus primeras elecciones con las últimas, se confirma que, a mayor experiencia en el Senado los candidatos pueden empezar a desconcentrar sus votos, como lo señalaron Wills-Otero et al (2018), pero se observa la falta de voluntad de los senadores conservadores reelegidos para emprender estrategias electorales de dispersión de sus votos en el territorio nacional.

Figura 4. Índice de concentración departamental de los senadores reelegidas tres o más veces entre 2006 y 2022

Fuente: elaboración propia.

Como indica la figura 5, los departamentos donde los senadores conservadores obtuvieron mayor apoyo electoral fueron Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Bogotá, Huila, Nariño, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.7 Ahora bien, los departamentos que se observaron en todo el periodo de estudio como lugar de concentración de apoyos electorales del PC fueron: Antioquia, Atlántico, Córdoba, Nariño y Norte de Santander. Seguidamente, los departamentos en que los senadores concentraron sus votos —en cuatro eventos electorales— fueron Tolima, Huila, Risaralda y Bolívar. Así pues, se presenta un comportamiento más bien estable en estos nueve departamentos, donde los senadores obtuvieron la mayoría de sus votos, demostrando que los apoyos electorales del PC son sólidos, como lo evidenciaron anteriormente Basset y Martínez (2014).

Figura 5. Departamentos en que los senadores del PC concentraron la mayoría de sus votos en el periodo 2006-2022

Fuente: elaboración propia a partir del sistema de información geográfica Qgis.

No obstante, desde las elecciones de 2014 ha empezado a registrarse una disminución de los departamentos donde los senadores conservadores concentran sus votos, entre los cuales se destacan Boyacá, Caldas, Cauca y Valle del Cauca. Este fenómeno posiblemente se presenta por la disminución de curules del partido en los últimos años debido al aumento de la competencia interpartidista y el acceso de nuevos partidos al Senado, como se mencionó anteriormente. En suma, se evidencia la incapacidad del partido para conquistar nuevos electorados en otras zonas del país, que ayuden a aumentar sus votos totales, esto refleja el estancamiento de los apoyos electorales conservadores en zonas específicas del país, señalado por Basset y Martínez (2014). Por último, en Bogotá, Cundinamarca y Santander pocos senadores en estudio han concentrado sus votos, lo que hace que estos departamentos no configuren apoyos electorales estables para el partido.

Es importante mencionar que algunos departamentos —destacados como apoyos sólidos al partido— dependen del senador que ha concentrado sus votos en la zona durante varios eventos electorales. Por ejemplo, Risaralda se destaca por su apoyo electoral al partido en cuatro eventos porque el senador Merheg ha concentrado mayormente sus votos en este departamento. No obstante, se identificaron departamentos que dieron su apoyo electoral al partido —independientemente de los candidatos que implementaron sus estrategias de concentración allí—, entre ellos se encuentran Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Nariño y Tolima.

Los senadores conservadores han concentrado sus votos en los departamentos mencionados debido a la suma de votos válidos emitidos en estos territorios. Como se observa en la tabla 3, el peso electoral promedio respecto a los votos válidos al Senado, de los departamentos donde el partido ha consolidado su apoyo electoral, es el siguiente: Antioquia 11,4; Atlántico 6,09; Córdoba 4,6; Nariño 3,4; Norte de Santander 3,4 y Tolima 3,01. De esta manera, los senadores conservadores han llevado a cabo sus estrategias de concentración de votos en territorios electoralmente rentables para la competencia porque tienen disponibles una cantidad importante de votos. Esto se explica porque los departamentos con mayor peso electoral son más atractivos para los políticos (Wills Otero et al., 2018).

En suma, la concentración departamental de los votos —por parte de algunos senadores electos del PC— se explica porque provienen de la Cámara de Representantes, una circunscripción de carácter territorial. Así pues, estos senadores optaron por una estrategia de concentración en los departamentos donde anteriormente fueron representantes a la Cámara. Los casos representativos son: Paredes, del departamento de Nariño; Chavarro, del departamento de Huila; Tamayo, del distrito especial de Bogotá; Acuña, del departamento de Atlántico; Barguil, del departamento de Córdoba; Merlano, del departamento de Atlántico; Barreto Castillo, del departamento del Tolima; J. García, de Norte de Santander; Benavides, del departamento de Nariño; y Osorio, Gómez, Echeverry y Blanco del departamento de Antioquia. De esta manera, se reafirma lo planteado por Crisp e Ingall (2002) y Wills-Otero et al. (2018) sobre la incidencia del salto desde la Cámara de Representantes en la implementación de estrategias de concentración por parte de los senadores.

Además, los senadores conservadores no captaron gran cantidad de los votos válidos emitidos en los departamentos en que concentraron sus votos.

Este fenómeno se debe a la competencia electoral en los departamentos (Rodríguez-Raga, 2002). Como se evidenció anteriormente, los departamentos en que los senadores conservadores concentran sus votos representan un valioso aporte electoral debido a la suma de los votos válidos emitidos. Asimismo, se ha evidenciado que la competencia electoral entre listas abiertas de 100 candidatos provoca que los votos emitidos por los ciudadanos se dividan entre la multitud de opciones disponibles, por el uso del voto preferente por parte de la mayoría de los partidos (Parra Restrepo, 2020). Por ende, los altos niveles de competencia inter e intra partidista permitieron que los senadores conservadores resultaran electos, a partir de pequeñas porciones de votos válidos de un solo departamento.

Por último, se valida la hipótesis planteada debido a que la circulación política dentro del PC ha sido limitada durante el periodo de estudio y la mayoría de sus senadores ha implementado estrategias de concentración departamental del voto. No obstante, se ha identificado que Giraldo es el único senador que ha optado por desarrollar una estrategia de distribución del voto orientada a la dispersión. Este comportamiento de los senadores conservadores es contrario a lo establecido por los constituyentes para el funcionamiento normativo de la circunscripción nacional y explica la limitación para la materialización de sus objetivos.

En esta misma línea, la reforma electoral de 2003 permitió la cohesión y disciplina de los partidos en la contienda electoral, pero no corrigió las estrategias empleadas por los senadores a la hora de conseguir votos y garantizar su curul. De esta manera, se evidencia cómo el marco institucional incentiva y/o restringe el comportamiento de los actores electorales, en este caso de los senadores conservadores. La concentración departamental de votos de los senadores conservadores refleja la capacidad de los políticos para adaptarse ante los cambios electorales impuestos y garantizar su supervivencia, mientras que mantienen conductas alternas para maximizar su éxito electoral por la falta de incentivos y/o restricciones por parte del sistema electoral.

Tabla 3. Porcentaje de votos válidos de cada departamento con respecto al total de votos válidos en cada elección al Senado de la República entre 2006 y 2022

Departamento |

2006 |

2010 |

2014 |

2018 |

2022 |

Promedio |

Antioquia |

11% |

10,9% |

11,4% |

11,7% |

12,3% |

11,4% |

Atlántico |

5,8% |

5,5% |

6,4% |

6,5% |

6% |

6% |

Bolívar |

4,6% |

4,6% |

4,7% |

4,5% |

4,7% |

4,6% |

Boyacá |

3,5% |

3,2% |

2,8% |

2,7% |

2,6% |

3% |

Caldas |

2,9% |

2,6% |

2,5% |

2,2% |

2% |

2,4% |

Cauca |

2,4% |

2,5% |

2,2% |

2,1% |

2,1% |

2,3% |

Cesar |

2% |

2% |

2,2% |

2,2% |

2,2% |

2,1% |

Córdoba |

4,5% |

4,7% |

5,1% |

4,2% |

4,5% |

4,6% |

Cundinamarca |

5% |

5% |

5% |

5% |

5,4% |

5,1% |

Bogotá, D. C. |

15,3% |

14,6% |

13,1% |

16,4% |

16,1% |

15,1% |

Chocó |

0,7% |

0,8% |

0,8% |

0,7% |

0,8% |

0,8% |

Huila |

2,2% |

23% |

2,3% |

2,3% |

2,1% |

2,2% |

Magdalena |

2,9% |

2,9% |

3% |

2,9% |

2,9% |

2,9% |

Nariño |

3,3% |

3,7% |

3,7% |

3,1% |

3% |

3,4% |

Risaralda |

2,1% |

2,1% |

2,2% |

2% |

2% |

2,1% |

Norte de Santander |

3,4% |

3,4% |

3,4% |

3,5% |

3,3% |

3,4% |

Quindío |

1,6% |

1,5% |

1,5% |

1,3% |

1,1% |

1,4% |

Santander |

5,5% |

5,3% |

5,2% |

4,9% |

4,8% |

5,1% |

Sucre |

2,7% |

2,7% |

3% |

2,5% |

2,6% |

2,7% |

Tolima |

3,1% |

3,1% |

3,1% |

2,8 % |

2,7% |

3% |

Valle |

8,6% |

9,4% |

8,5% |

9,0% |

9,1% |

8,9% |

Arauca |

0,3% |

0,3% |

0,4% |

0,5% |

0,4% |

0,4% |

Caquetá |

0,5% |

0,6% |

0,6% |

0,6% |

0,6% |

0,6% |

Casanare |

0,7% |

0,7% |

0,8% |

0,8% |

0,8% |

0,8% |

La Guajira |

1,2% |

1,3% |

1,4% |

1,4% |

1,6% |

1,4% |

Guainía |

0,05% |

0,06% |

0,05% |

0,06% |

0,06% |

0,06% |

Meta |

1,7% |

1,7% |

2,1% |

2,1% |

2% |

1,9% |

Guaviare |

0,13% |

0,15% |

0,17% |

0,17% |

0,16% |

0,16% |

San Andrés |

0,13% |

0,12% |

0,11% |

0,11% |

0,12% |

0,12% |

Amazonas |

0,11% |

0,11% |

0,13% |

0,10% |

0,12% |

0,11% |

Putumayo |

0,45% |

0,56% |

0,57% |

0,53% |

0,49% |

0,52% |

Vaupés |

0,05% |

0,05% |

0,03% |

0,05% |

0,05% |

0,05% |

Vichada |

0,07% |

0,10% |

0,12% |

0,11% |

0,11% |

0,10% |

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En términos generales, se pueden resaltar tres hallazgos importantes. Primero, se evidenció que, aunque el partido mantenga un apoyo electoral estable en zonas específicas del territorio colombiano, este mismo ha presentado dificultades para extender y aumentar los votos totales provenientes de otras zonas del país. Esto explica el estancamiento del partido al no poder aumentar sus votos totales en los eventos electorales estudiados y la disminución paulatina de las curules obtenidas, debido al aumento de la competencia interpartidista por la consolidación progresiva del sistema multipartidista. También, se evidencia que los personalismos consolidados del partido obtienen sus apoyos electorales concentrando sus votos departamentalmente, lo que impide la construcción de liderazgos nacionales que le permitan al partido tener candidatos fuertes a las elecciones presidenciales.

Segundo, se evidenció que la bancada senatorial del PC durante el periodo 2006-2022 se compone de una amalgama de políticos nuevos y antiguos debido a los limitados niveles de circulación política dentro del partido en cada evento electoral. No obstante, se señala la renovación parcial —que va en ascenso— de los senadores que representan el partido en la cámara alta del Congreso. Este hallazgo evidencia la importancia de la competencia intra e interpartidista en el juego electoral. Por un lado, la competencia entre múltiples partidos, producida por efecto de la reforma de 2003, influye en la capacidad del partido para obtener curules. Por otro lado, la competencia entre senadores conservadores, incentivada por el voto preferente, explica la amalgama conservadora de senadores nuevos y reelegidos.8

Tercero, la implementación de la estrategia de concentración departamental de los votos por parte de los senadores del PC en el periodo de estudio demuestra que, pasados 32 años de la creación de la circunscripción nacional para el Senado, la forma en que los senadores obtienen su curul no ha cambiado significativamente. Es decir, aunque la circunscripción para el Senado ya no es de carácter departamental, aún es posible que los candidatos resulten electos por medio del apoyo electoral concentrado en un solo departamento. Además, se evidenció que los senadores conservadores han desarrollado estrategias de concentración, independientemente de si son candidatos nuevos o antiguos, y que la variación en la cantidad de curules obtenidas por el partido no afecta en el tipo de estrategia electoral utilizada por sus senadores.

De esta manera, se observó que los senadores conservadores concentraron sus votos en 16 departamentos, que son distritos electorales rentables para emprender sus campañas, porque cada uno aporta gran cantidad de votos válidos al Senado. Dentro de estos departamentos se encontró que algunos han configurado apoyos electorales estables para el partido, independiente de los candidatos que implementaron su estrategia de concentración allí, mientras que el apoyo electoral en otros departamentos ha sido menos estable para el partido debido a que depende de los candidatos reconocidos en esas zonas. Los departamentos que representan la geografía dura del PC son: Antioquia, Atlántico, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Tolima. No obstante, se evidencia la reducida cantidad de departamentos con voto estable para el partido durante el periodo de estudio y, a su vez, la incapacidad del PC para aumentar sus votos totales en cada evento electoral.

Por lo anterior, se cuestiona el cumplimiento de los objetivos tras la creación de la circunscripción única al Senado debido a que, en la actualidad, los senadores del PC han concentrado sus apoyos electorales en departamentos específicos sin desplegar estrategias que les permitan consolidar un liderazgo a nivel nacional y mejorar la representatividad. Además, el hecho de que sus estrategias se desplieguen en partes específicas del país demuestra que la forma tradicional de hacer política sigue vigente. Por ende, el comportamiento de los senadores responde a una acomodación pragmática sobre el marco institucional vigente para maximizar su éxito electoral y mantener su representación.

Finalmente, el estudio muestra algunos factores que influyen en la decisión de optar por la estrategia de concentración, como el salto desde la Cámara de Representantes, el origen de los candidatos, los estímulos electorales para la reelección indefinida, la competencia inter e intrapartidista, la reducción de costos de campañas desarrolladas en un territorio en particular, la rentabilidad electoral de los departamentos donde se registra mayor número de votos válidos emitidos y otros de carácter institucional. Sin embargo, todo ello no resulta suficiente para comprender la complejidad del fenómeno, por lo que se hace necesario investigar sobre otras posibles causas y efectos de la concentración departamental del voto en la representación nacional y el funcionamiento del Senado en Colombia. Además, se evidencia la pertinencia de estudiar la incidencia de las estrategias de distribución del voto en fenómenos como el clientelismo o el capital político familiar puesto que, se encontraron vínculos familiares entre los senadores y senadoras conservadoras durante el periodo de estudio.

Notas

1 Duque (2005, 2011) ha estudiado el fenómeno en el Congreso de Colombia y definió que "La circulación corresponde al porcentaje de elegidos al Senado y la Cámara de Representantes en cada año, que no habían sido elegidos en ninguna de las elecciones anteriores" (Duque, 2005, p. 32). El porcentaje obtenido se clasifica según la siguiente escala: baja circulación entre 0-25% de nuevos senadores; circulación media, entre 26-50%; alta circulación entre 51-75%; y muy alta circulación más del 75% (Duque, 2005).

2 El índice arroja un resultado entre 0 y 1, donde 0 o cercano a 0 representa un menor apoyo al senador por parte del departamento y 1 o cercano a 1 representa un apoyo concentrado del senador en dicho departamento (Botero, 1998).

3 Donde Vij es la proporción de los votos totales del candidato i, obtenidos en el departamento j; y Vj es la proporción de votos del total nacional correspondiente al departamento j. Cada senador obtiene un valor entre 0 y 1, donde 0 muestra una distribución perfecta de los votos extendida a lo largo y ancho de todo el territorio nacional (32 departamentos y el distrito capital) y 1 indica que todos los votos obtenidos por el senador estuvieron concentrados en un solo departamento (Wills-Otero et al., 2018, p. 36).

4 Para entender estos resultados con mayor detalle es necesario resaltar que algunos senadores electos del PC, que sobresalen como nuevos en las elecciones de 2006, responden al contexto institucional producido por el sistema electoral. Muchos candidatos de movimientos disidentes del conservatismo decidieron adherirse a la lista única del PC para alcanzar el umbral mínimo y obtener escaños. Esta anexión fortaleció al partido porque los votos de los candidatos disidentes aumentaron las curules del PC en la elección posterior a la reforma política. Así, algunos de estos candidatos electos, que eran nuevos en el PC en 2006, ya registraban un recorrido político previo en el Senado, como son los casos de Gerlein, Cepeda, Corzo, Salazar, Montes y Velásquez, quienes en 2002 habían sido senadores bajo etiquetas no oficiales del PC tales como: el Movimiento Nueva Fuerza Democrática, el Movimiento Nacional, el Movimiento Unionista y el Movimiento Progresismo Democrático (Calvache, 2013).

5 Teniendo en cuenta los efectos de la reforma electoral de 2003 en el análisis de los resultados, se tiene que el total de candidatos nuevos fueron solo siete y que los antiguos fueron 11 (seis de ellos provenientes de las listas disidentes de la casa conservadora y cinco reelegidos bajo la lista oficial del partido). Con estos datos, se tiene entonces que la circulación política real dentro del PC para el 2006 fue media con un valor de 38,8.

6 Por ejemplo, el senador Cepeda ha representado al PC durante todo el periodo de estudio, los senadores Merheg y Enríquez han sido representantes durante cuatro períodos legislativos y Gerlein, Andrade, Corzo, Pedraza, Paredes, N. García y Blel han sido senadores durante tres periodos en las cinco elecciones estudiadas.

7 Aunque el mapa refleja la suma total de senadores que concentraron sus votos en cada departamento en el periodo de estudio, se debe aclarar que algunos de ellos fueron candidatos reelegidos en distintas elecciones por medio de la concentración de votos en el mismo departamento.

8 Este escenario de amalgama se corresponde con la composición tradicional del Congreso en Colombia (Duque, 2011). De manera que, el partido presenta un reflejo de esta característica en el legislativo. Aunque los resultados de la circulación política muestran la convivencia entre actores consolidados y nuevos políticos, es necesario tener en cuenta otros factores para determinar si la permanencia y renovación de los miembros en el partido resulta favorable para el desarrollo de una clase política profesional en el PC, como por ejemplo el quehacer de los políticos nuevos y reelegidos durante su periodo electoral y su influencia en la institucionalización y democratización de la organización partidaria.

Referencias

Abrajim, S. (2018). Voto preferente y personalismo en Colombia: ¿Nada personal? Universidad de los Andes.

Archer, R., & Shugart, M. (2002). El potencial desaprovechado del predominio presidencial en Colombia. En S. Mainwaring, & M. Shugart (Eds.), Presidencialismo y democracia en América latina (pp. 121-173). Paidós.

Basset, Y. (2015, diciembre). ¿Voto amarrado? Personalización del voto y trayectorias electorales de los senadores en Colombia. Revista de Ciencia Política, 35(3), 489-507. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2015000300002

Basset, Y. (2018). ¿Cuándo cambia un sistema de partidos? Una perspectiva de análisis electoral desde el caso de Colombia. América Latina Hoy, 78, 107-126. https://doi.org/10.14201/alh201878107126

Basset, Y., & Martínez, M. (2014). Partido Conservador Estabilidad y aislamiento. En Y. Basset, & M. Martínez (Eds.), Balance electoral de Colombia 2011 (Cap. v). Editorial Universidad del Rosario.

Botero, F. (1998). El Senado que nunca fue: la circunscripción nacional después de tres elecciones. En A. M. Bejarano, & A. Dávila (Eds.), Elecciones y democracia en Colombia 1997-1998 (pp. 285-335). Universidad de los Andes.

Botero, F. (2007). Colombia: ¿Democracia, paracracia o simplemente desgracia? Revista de Ciencia Política, 27(Esp.), 97-111. https://doi.org/10.4067/s0718-090x2007000100006

Botero, F. (2009). Candidatos y candidaturas: estrategias de campaña en contextos de cambio. En F. Botero (Comp.), ¿Juntos pero no revueltos? Partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006 (Cap. 4, pp. 69-81). Universidad de los Andes. https://repositorio.uniandes.edu.co/flip/pdf=/bitstreams/96aa7fa3-6425-4a18-b2ec-3c54888629c1/download

Botero, F. (2018). Competencia desde la derecha. Las elecciones nacionales del 2014 y el sistema de partidos. En F. Botero, M. García Sánchez, & L. Wills-Otero (Comps.), Polarización y posconflicto (pp. 11-28). Ediciones Uniandes.

Botero, F., Losada, R., & Wills-Otero, L. (2016). Sistema de partidos en Colombia, 1974-2014: ¿La evolución hacia el multipartidismo? En F. Freidenberg (Ed.), Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015 (pp. 339-399). Universidad Nacional Autónoma de México.https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detallelibro/4285-los-sistemas-de-partidos-en-america-latina-1978-2015-tomo-2-cono-sur-y-paises-andinos

Caballero, G. (2007). Nuevo institucionalismo en ciencia política, institucionalismo de elección racional y análisis político de costes de transacción: una primera aproximación. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (rips), 6(2), 9-27. https://www.redalyc.org/pdf/380/38060201.pdf

Calvache Ceballos, L. F. (2013). Movilidad y Circulación Política en Colombia 2006-2010. Leviathan, (7), 92-112. https://doi.org/10.11606/issn.22374485.lev.2013.132336

Del Canto, E., & Silva, A. S. (2013). Metodología cuantitativa: abordaje desde la complementariedad en las ciencias sociales. Revista de Ciencias Sociales, 3(141), 25-34. https://doi.org/10.15517/rcs.v0i141.12479

Crisp, B., & Ingall, R. E. (2002, octubre). Institutional Engineering and the Nature of Representation: Mapping the Effects of Electoral Reform in Colombia. American Journal of Political Science, 46(4), 733-748. https://doi.org/10.2307/3088430

Duque Daza, J. (2006, mayo-agosto). Partidos divididos, dirigencia fragmentada. Los partidos Liberal y Conservador colombianos 1974-2006. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 13(41), 173-209. https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1415

Duque Daza, J. (2005). La circulación de la clase política en Colombia. El Congreso de la República durante el Frente Nacional. Sociedad y Economía, (8), 29-60. https://doi.org/10.25100/sye.v0i8.4144

Duque Daza, J. (2011). El Congreso de la República en Colombia. Estabilidad y renovación en las elecciones de 2010. Colombia Internacional, (74), 119-151. https://doi.org/10.7440/colombiaint74.2011.06

Flórez Henao, J. A. (2008, enero-junio). 16 años de la circunscripción nacional para Senado en Colombia: ¿dónde está el espacio de representación nacional? Desafíos, 18, 243-285. https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/398

Gómez-Albarello, J. G., & Rodríguez-Raga, J. C. (2007). Competencia electoral en grandes circunscripciones: El caso del Senado colombiano. En D. Hoyos (Ed.), Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia (pp. 49-83). Universidad del Rosario.

Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996). Political Science and the three new institutionalisms. Political Studies, 44(5), 936-957. https://doi.org/10.1111/j.14679248.1996.tb00343.x

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & del Pilar Baptista Lucio, M. (2010). Metodología de la investigación (5a ed.). FreeLibros.

Hoskin, G. (2009). La reforma política y las elecciones legislativas de 2006. candidatos y campañas. En F. Botero (Comp.), ¿Juntos pero no revueltos? Partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006 en Colombia (Cap. 3, pp. 59-68). Universidad de los Andes. https://repositorio.uniandes.edu.co/flip/?pdf=/bitstreams/96aa7fa3-6425-4a18-b2ec-3c54888629c1/download

Hoyos, D. (2007). La reforma política de 2003 y su impacto sobre el sistema de partidos. Análisis de las elecciones al congreso. En D. Hoyos (Ed.), Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia (pp. 174-211). Universidad del Rosario.

Liendo, N., & González, C. (2022). La funcionalidad de los partidos políticos en Colombia (2006-2018). En A. M. Ramírez-Baracaldo, J. M. Rivas Otero, & Liendo, N. (Eds.), El Congreso habla (pp. 253-283) [Colección académica]. Editorial EAFIT. https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial/catalog/view/149/204/669

Losada Lora, R., & Casas Casas, A. (2010). Enfoques para el análisis político: historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política. Pontificia Universidad Javeriana.

Montilla, P. (2011). ¿Representando intereses nacionales? Un análisis del Senado colombiano 2006-2010. Revista Opera, (11), 47-70. http://www.redalyc.org/arti-culo.oa?id=67529095004

Nohlen, D. (1995). Elecciones y sistemas electorales. Fundación Friedrich Eber; Nueva Sociedad.

Pachón Buitrago, M. (2002). El Partido Conservador y sus dinámicas políticas. En F. Gutiérrez Sanín (Ed.), Degradación o Cambio. Evolución del sistema político colombiano (pp. 79-129). Norma.

Parra Restrepo, J. C. (2020, enero-junio). Efectos del voto preferente en el comportamiento electoral de los partidos políticos: el caso de las elecciones al Senado de la república de Colombia entre 2006 y 2018. Ratio Juris, 15(30), 186-219. https://doi.org/10.24142/raju.v15n30a10

Pizarro Leongómez, E. (2002). La Atomización Partidista en Colombia: el Fenómeno de las Microempresas Electorales. En F. Gutiérrez Sanín (Comp.), Degradación o Cambio. Evolución del sistema político colombiano (Cap. 8, pp. 357-401). Norma.

Ramírez Peñaloza, A. E. (2010). Análisis comparado de la situación política del Partido Conservador en los mandatos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Universidad del Rosario.

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2023). Elecciones Congreso de la República. https://www.registraduria.gov.co/Elecciones-Congreso-de-la-Republica.html

Rodríguez-Raga, J. C., & Botero, F. (2006). Ordenando el caos. Elecciones legislativas y reforma electoral en Colombia. Revista de Ciencia Política, 26(1), 138-151. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2006000100008

Rodríguez-Raga, J. C. (2002). ¿Cambiar todo para que nada cambie? Representación, sistema electoral y sistema de partido en Colombia: capacidad de adaptación de las élites políticas a cambios en el entorno institucional. En F. Gutiérrez Sanín (Comp.), Degradación o Cambio. Evolución del sistema político colombiano (Cap. 5, pp. 221-260). Norma.

Sartori, G. (2005). Partidos y Sistemas de Partidos. Marco para un análisis (2a ed., Vol. 1). Cambridge University Press.

Velandia Cetina, S. (2015). La Circunscripción Nacional para Senado en Colombia: Un análisis de la Constitución Política de 1991 y sus reformas. Universidad de los Andes.

Wills-Otero, L., Hoyos, C. A., & Gutiérrez Ruiz, M. (2018). Las elecciones de senadores en el 2014: estrategias electorales y representación política. En F. Botero, M. García Sánchez, & L. Wills-Otero (Comps.), Polarización y posconflicto (pp. 29-54). Ediciones Uniandes.