10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14138

DOSSIER TEMÁTICO

Jon Subinas1

Sergio García-Rendón2

1 Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) -SNI Panamá.

![]() 0000-0001-9250-0747

0000-0001-9250-0747

![]() jsubinas@cieps.org.pa

jsubinas@cieps.org.pa

2 Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) -SNI Panamá.

![]() 0000-0002-4569-2018

0000-0002-4569-2018

![]() sgarcia@cieps.org.pa

sgarcia@cieps.org.pa

Artículo recibido: 30 de enero de 2024

Artículo aprobado: 22 de agosto de 2024

Para citar este artículo: Subinas, J., & García-Rendón, S. (2024). "A la gente como yo nos da lo mismo". Efectos de las condiciones materiales en la indiferencia hacia el régimen político en América Latina. Desafíos, 37(1), 1-32. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14138

RESUMEN

El artículo responde a la pregunta ¿qué factores inciden en el nivel de indiferencia ciudadana frente al régimen político en América Latina? Para ello se utiliza una regresión logística con datos de Latinobarómetro (s. f.), donde la variable dependiente es la tercera opción de respuesta a la pregunta de apoyo a la democracia —en el cuestionario de la encuesta—: "A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático". Como una de las variables independientes se introduce una nueva forma de medir el nivel de bienestar material de los encuestados, con base en la posesión de bienes y servicios, lo que posibilita profundizar en el efecto de la dimensión material en la política. Esto constituye un aporte porque la dimensión material no ha tenido tanta importancia en los análisis que hacen uso de las encuestas de opinión pública en América Latina, ya sea por consideraciones teóricas o metodológicas. En los resultados se halla que las personas con poco acceso al bienestar material son las que expresan una mayor predisposición a estar desconectadas del régimen político y las personas que consideran que la democracia resuelve los problemas muestran una menor tendencia a ser indiferentes con el régimen político.

Palabras clave: democracia; indiferencia; bienestar; opinión pública.

ABSTRACT

The article aims to answer the question of what factors influence the level of citizen indifference to a political regime in Latin America. For this purpose, a logistic regression is used with Latinobarómetro data, where the dependent variable is the third option of the question on support for democracy in the survey questionnaire: "People like me, we don't care whether we have a democratic or a non-democratic regime". As one of the independent variables, a new proposal of measuring the level of material well-being of the respondents is introduced, based on the possession of goods and services, which makes it possible to delve deeper into the effect of the material dimension on politics. This is a contribution because the material dimension has not been so important in the analyses that use public opinion surveys in Latin America, either for theoretical or methodological considerations. The results show that people with worse access to material well-being are those who express a greater predisposition to be disconnected from the political regime, while those who consider that democracy solves problems show a lower tendency to be indifferent to the political regime.

Keywords: democracy; indifference; wealth; public opinion.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo responder à pergunta sobre quais fatores influenciam o nível de indiferença cidadã com relação ao regime político na América Latina. Para isso, é usada regressão logística com dados do Latinobarómetro, em que a variável dependente é a terceira opção da pergunta sobre o apoio à democracia no questionário da pesquisa: "Pessoas como eu não se importam se temos um regime democrático ou não democrático". Como uma das variáveis independentes, é introduzida uma nova proposta para medir o nível de bem-estar material dos entrevistados, com base na posse de bens e serviços, o que permite aprofundar o efeito da dimensão material sobre a política. Isso representa uma contribuição porque a dimensão material não tem sido tão importante nas análises que utilizam pesquisas de opinião pública na América Latina, seja por considerações teóricas, seja por metodológicas. Os resultados mostram que as pessoas com pior acesso ao bem-estar material são as que expressam maior predisposição a se desconectar do regime político, enquanto as pessoas que acreditam que a democracia resolve os problemas mostram menor tendência a ser indiferentes ao regime político.

Palavras-chave: democracia; indiferença; bem-estar; opinião pública.

Introducción

Este artículo se propone responder a la pregunta ¿qué factores inciden en el nivel de indiferencia ciudadana frente a la democracia en América Latina? Una de las herramientas utilizadas para medir el apoyo a la democracia en la región es la conocida pregunta churchilliana, atribuida a Juan Linz (Linz & Stepan, 1996), en la que se dan tres opciones de respuesta: el apoyo a la democracia, el apoyo al autoritarismo y la indiferencia frente al régimen político. La mayoría de la atención suele estar puesta en qué factores explican el apoyo a la democracia (Bratton & Mattes, 2001; Carlin, 2006; Córdova & Seligson, 2010a; Carrión & Balasco, 2016; Cordero & Simón, 2016, Palma & Parra, 2020), pero muy poca atención ha sido puesta en qué explica la indiferencia en esa respuesta en particular. Esto no es un asunto menor, dado que desde 2010 a 2018 el porcentaje de indiferencia al régimen político creció de 15,6% a 28,0%, para luego caer de nuevo a 25,8% en 2020. En la encuesta de 2020, al menos uno de cada cuatro encuestados de la región escogió decir: "A la gente como yo nos da lo mismo un gobierno democrático que uno no democrático", y en varios países esa opción fue la mayoritaria (Honduras, Panamá y Ecuador).

El tema en cuestión conduce a la discusión sobre actitudes democráticas, especialmente a la literatura sobre desafección y alienación con respecto al sistema político —que lleva ya varios años señalando el distanciamiento que muchos ciudadanos están teniendo con respecto a las instituciones políticas (Abramson, 1983; Nye et al., 1997; Montero et al., 1999; Paramio, 1999; Norris, 1999, 2017; Pharr et al., 2000; Torcal, 2006, 2014, 2016)—; pero este artículo, específicamente, pretende dialogar con el reciente acercamiento de Monsivais-Carrillo (2020) a la cuestión en Latinoamérica y al uso del término desconexión, antes acuñado por Foa y Munck (2016).

Se aborda, entonces, este problema para el caso latinoamericano, basado en las mediciones del Latinobarómetro de 2020. Para responder a la pregunta se utilizó un análisis estadístico que incluye como variable independiente una novedosa forma de medir el bienestar en las encuestas de opinión pública de la región. Esto es importante por el desafío que representa la medición del bienestar en los cuestionarios de dichas encuestas de la región, lo que ha desestimado la relevancia de esta variable en los análisis sobre democracia y sistema político en general.

La hipótesis del texto es que esa indiferencia hacia el régimen político tiene lugar no solo por cuestiones de valoración o confianza en las instituciones, sino también y sobre todo por el tipo de condiciones materiales que están implicadas en la vinculación efectiva del ciudadano con el régimen político. Cuando no hay condiciones materiales para tener el privilegio de ocuparse de los asuntos públicos, entonces es entendible que haya indiferencia con respecto a cómo se resuelven estos asuntos, si en democracia o no. La vulnerabilidad social que esto implica impide que los asuntos públicos sean considerados con la atención que requieren y que resulte indiferente si se cumplen o no ciertas condiciones democráticas. En ese sentido, uno de los aportes del trabajo es incluir el indicador de bienestar socioeconómico, que alude a las condiciones materiales de la ciudadanía encuestada y que está basado en la posesión de bienes y servicios. Esto no implica, en manera alguna, un regreso a las visiones más deterministas de la relación entre economía y régimen político —propia de visiones más estructurales—, sino un ejercicio en el que se tiene en cuenta la dimensión material, que no ha sido suficientemente considerada en los análisis que utilizan las encuestas de opinión pública regionales, los cuales han tendido a centrarse más en los valores y su relación con las actitudes hacia la democracia (Bogliacini et al., 2022).

En la primera parte del texto se presenta una discusión teórica sobre la indiferencia hacia el régimen político, que incluye tanto la literatura sobre actitudes democráticas como sobre desafección política. En esa misma sección se realiza una descripción del estado de la indiferencia hacia el régimen político en la región. En la segunda parte se expone el diseño de la investigación, que incluye las hipótesis, los datos, la metodología utilizada para el análisis y la novedad del indicador construido para medir el bienestar socioeconómico. Seguidamente, se discuten los hallazgos y qué implicaciones teóricas tienen. Finalmente, se ofrecen las conclusiones sobre la cuestión.

Actitudes hacia la democracia e indiferencia al régimen político

El tema de qué tan indiferente sea la ciudadanía frente al régimen político incluye no solo un grupo de conceptos que abordan las actitudes ciudadanas con respecto al régimen político —tales como el concepto de desafección (Montero et al., 1999; Torcal, 2016), la desconexión (Foa & Munck, 2016) y la misma idea de indiferencia (Yoo, 2010; Monsivais-Carillo, 2020)—, sino también abordajes teóricos específicos en torno a las actitudes democráticas de la ciudadanía, al por qué los ciudadanos apoyan, son indiferentes o rechazan la democracia en particular.

Esto se debe, en primer lugar, a que cuando un ciudadano en la América Latina de hoy manifiesta que le da lo mismo el tipo de régimen político, no solo está expresando una postura respecto del ordenamiento colectivo que representa el régimen político, sino también frente a la democracia moderna como forma de gobierno, ya que históricamente se ha impulsado —y se ha establecido, luego de la tercera ola de transiciones— a la democracia en la región. Asimismo, es imposible acercarse al concepto de desafección o indiferencia sin aludir al régimen democrático en particular, ya que estos conceptos han sido desarrollados y trabajados en relación con la democracia como régimen deseable (Torcal, 2006; Yoo, 2010; Foa & Munck, 2016).

Es necesario, entonces, repasar las ideas en torno a cómo la ciudadanía se viene relacionando con la democracia, al mismo tiempo que las ideas en torno a la desafección, la desconexión y la indiferencia, en procura de hallar coordenadas teóricas que permitan explicar la indiferencia al régimen político. En ese caso, el punto de partida es la democracia definida como un sistema de gobierno que garantiza la disputa por el poder público, gracias a la periodicidad, libertad y competencia del proceso electoral; en el cual los resultados son vinculantes y permiten que los ganadores tomen decisiones públicas; y en el que en última instancia se pretende el procesamiento de los conflictos en una manera pacífica (Dahl, 1992; Przeworski, 2000). Todo este sistema democrático requiere que la ciudadanía crea que las instituciones existentes para el funcionamiento de la democracia son mejores que las que podrían existir en otras formas de gobierno, lo que en términos generales implica que la democracia sea, socialmente, the only game in town (Linz, 1988; Linz & Stepan, 1996), algo que puede ser interiorizado desde temprana edad y que es fundamental para el sostenimiento del sistema (Easton & Dennis, 1967). Hay costos institucionales, políticos y sociales cuando se desgasta tal legitimidad (Agné & Sõderbaum, 2022), y por ello, la discusión sobre cómo se relaciona la ciudadanía con la democracia es hoy día más relevante que nunca.

Al respecto de esto último, hay buena cantidad de literatura que llama la atención sobre cómo se viene distanciando la democracia —como sistema de gobierno— de amplios sectores de la ciudadanía (Abramson, 1983; Nye et al., 1997; Montero et al., 1999; Paramio, 1999; Norris, 1999; Pharr et al., 2000; Torcal, 2006, 2014, 2016; Kriesi, 2020). Lo cierto es que el fenómeno de alejamiento de la democracia, como valor a defender activamente, ha tomado distintos nombres, en términos conceptuales, siendo la mayoría de ellos operacionalizados con baterías de preguntas de opinión pública que intentan identificar a estas poblaciones. Las diferencias —en términos de nombres y conceptos— no parece ser lo suficientemente marcadas, lo cual permite que los trabajos sobre desafección, el concepto más usado, dé pistas sobre cómo abordar conceptualmente el fenómeno.

El término de desafección política alude al:

Sentimiento subjetivo de impotencia, cinismo y falta de confianza en el proceso político, los políticos y las instituciones democráticas, que genera un distanciamiento y alienación respecto a éstos, y una falta de interés en la política y los asuntos públicos, pero sin cuestionar el régimen democrático. (Torcal, 2006, pp. 593-594)

La literatura sobre desafección advierte sobre algunos de los factores que pueden incidir. Torcal (2016) agrupa las explicaciones en tres grandes categorías. En la primera, las explicaciones pueden ser políticas —concernientes a aspectos político-institucionales (como la naturaleza del sistema de partidos)—, de expectativas ciudadanas y desempeño gubernamental, o de saturación ciudadana con el sistema, debido a la gran cantidad de escándalos que se revelan recientemente. Por ejemplo, Acemoglu et al. (2021) encuentran que la vinculación con las democracias depende del éxito de la gestión de esas democracias.

El segundo grupo es el de las explicaciones económicas, que creen que el desempeño en este tema es el que define la posición ciudadana frente a la democracia y el sistema. Desde Aristóteles ha habido una reflexión sobre las condiciones económicas y el buen devenir de la República, donde la mayoría de clase media permitía una mayor paz social. Más recientemente, Lipset (1959) y Moore (1966) fueron exponentes de teorías de la modernización, que vincularon el régimen democrático o autoritario con el tipo de desarrollo económico que tenía lugar en la sociedad. Posterior a ellos, autores como Przeworski (2000) expusieron cómo los países con mayores ingresos tenían menos probabilidades de sufrir de golpes de Estado. También hay otros autores (Muller, 1995; Kunioka & Woller, 1999; Córdova & Seligson, 2010b) que reivindican el peso de la ubicación socioeconómica del ciudadano en su valoración de la democracia.

Finalmente están las explicaciones socioculturales del fenómeno, que se fijan en variables que dan cuenta del nivel de entendimiento y vinculación ciudadana con el sistema. Entre dichas explicaciones están los trabajos sobre la relación entre la cultura cívica y la democracia (Almond & Verba, 1963); el capital social y la democracia (Putnam, 1993); y, recientemente, el impulso de la dimensión cultural del trabajo de Inglehart y Welzel (2005).

En cuanto al mismo tema, otro grupo de autores han reconocido que en efecto hay una creciente desconexión ciudadana con la democracia y que, en algunos casos, no solo es una insatisfacción con los resultados sino una postura cada vez más crítica de la democracia liberal como sistema, al punto que Foa y Munck hablan de una desconsolidación democrática actual, que podría estar relacionada con un cambio generacional y de bienestar (Foa & Munck, 2016, 2017, 2022). Para otros autores esta es una alarma injustificada, ya que no en todos los lugares se ha venido alejando la ciudadanía de la democracia y también porque parte del arsenal cívico de la democracia debe estar la capacidad de disentir incluso de ella, de no sentirse tan de acuerdo con la forma en que funciona (Alexander & Welzel, 2017; Norris, 2017; Voeten et al., 2022).

El fenómeno de desafección y desconexión democrática no resulta ajeno en América Latina y hace parte de recientes análisis sobre la crisis de la democracia. Mainwaring y Pérez-Liñán (2023) afirman que hay un estancamiento de las democracias en la región y que uno de los tres factores que han incidido en esto es el mal resultado de los gobiernos, que han alimentado el descontento ciudadano y allanado el camino para populismos autoritarios. Otros han abordado condicionantes del cambio en las actitudes democráticas ciudadanas en la región, como Córdova y Seligson (2010b), quienes encuentran que las condiciones de bajos niveles de desarrollo económico, escaso crecimiento económico y altos niveles de desigualdad de ingresos aumentan los problemas en términos de actitudes democráticas en la ciudadanía. Carrión y Balasco (2016) también abordan la relación entre el crimen y el apoyo a la democracia, encontrando que solo en aquellos países donde la victimización es elevada aparece una relación con las actitudes democráticas. Palma y Parra (2020) concluyen que los crecientes niveles de calidad de la democracia pueden desarrollar de manera paradójica una ciudadanía más crítica, en el mismo sentido de lo expresado por Alexander y Welzel (2017), Norris (2017) y Voeten et al. (2022).

En esa misma dirección, el trabajo de Monsivais-Carrillo (2020) se ocupa, en particular, de la creciente indiferencia hacia la democracia en América Latina, según las encuestas del Latinobarómetro. El autor afirma entre sus conclusiones que, en efecto, existe un aumento de la desconexión ciudadana hacia la democracia, más que un aumento específico del apoyo al autoritarismo. En cuanto al perfil del ciudadano que se desconecta de la democracia, Monsivais-Carrillo (2020) encuentra que suele ser mayor entre las personas menores de 25 años, entre quienes perciben el desempeño económico del país igual o peor que el año anterior, quienes perciben que la distribución de ingreso es injusta y personas con bajos o nulos niveles de escolaridad. En sus conclusiones el autor afirma que:

En otras palabras, es más probable que declare que le da lo mismo la democracia que el autoritarismo una persona que cuenta con menores recursos para discernir y valorar lo que significa la democracia, más allá de la opinión que tenga acerca del desempeño de gobiernos concretos. (Monsivais-Carrillo, 2020, p. 167)

En diálogo con el artículo de Monsivais-Carrillo (2020), este artículo profundiza en la pregunta sobre los motivos que explican la creciente indiferencia hacia el régimen político que se ha visto recientemente en la región. La premisa del texto es que esta desconexión está relacionada principalmente con los elementos materiales y de bienestar que permiten discernir, valorar y moverse en los espacios que la democracia ofrece, algo que ya ha sido esbozado para Europa por Kunioka y Woller (1999) y también por el mismo Monsivais-Carrillo (2020). Si bien las concepciones mínimas de la democracia liberal asumen que una ciudadanía activa y comprometida con ella no es tan relevante para la subsistencia de un sistema —que tiene su mayor sostén en instituciones y élites políticas—, lo cierto es que décadas de deudas de bienestar en América Latina pueden ir acumulando una vulnerabilidad social, desde la cual no resulte relevante ocuparse del carácter del tipo de régimen político. Para estos sectores de la población hay problemas mucho más apremiantes, al tiempo que la vulnerabilidad social a la que están expuestos no les permite estar dotados de los recursos materiales y simbólicos que se requieren para estar ocupados de los asuntos colectivos y del ordenamiento del régimen político. En el siguiente aparte se explica cómo se responde a la pregunta planteada y se expone la nueva variable de medición de bienestar que se utiliza en el análisis.

Diseño de investigación

Pregunta de investigación

¿Por qué algunas personas se declaran indiferentes ante la democracia, según la encuesta de Latinobarómetro? Para distinguir el grupo de personas que se reconocen como indiferentes se utiliza la pregunta de Latinobarómetro que alude al apoyo al régimen democrático. Esta pregunta contiene tres categorías de respuesta y la tercera opción opera como indicador de la indiferencia frente a la democracia.

1. "La democracia es preferible a cualquier forma de Gobierno".

2. "En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible".

3. "A la gente como uno, nos da los mismo un régimen democrático que uno no democrático".

Los datos de sectores de la ciudadanía a los que simplemente les da lo mismo si hay democracia o no vienen en aumento. La primera opción de respuesta —el apoyo a la democracia— ha oscilado desde 1995 entre el 50% y el 70% de favorabilidad, pero a partir de 2018 este apoyo estuvo por primera vez por debajo del 50%. La segunda opción —la salida autoritaria— siempre se ha mantenido entre el 10% y el 20%. Y, por último, la tercera opción —la indiferencia ante la democracia— se había mantenido en unos márgenes parecidos a la solución autoritaria (10%-20%), pero a partir del 2013 la tendencia a la indiferencia se acerca al 20%, superando este porcentaje en 2016 y aproximándose al 30% en 2018 y 2020. Este incremento de la desconexión con el régimen democrático coincide justamente con el descenso del apoyo a la democracia, mientras que la salida autoritaria, la segunda opción, se queda estable entre el 10% y el 20%, con una leve tendencia hacia abajo en 2020. Las personas que están alejándose de la democracia no están ubicándose inmediatamente en el autoritarismo sino en la indiferencia ante el régimen político, remarcando de nuevo la importancia de la cuestión. La figura 1 muestra entonces los resultados de la pregunta de apoyo a la democracia entre 1995 y 2020.

Figura 1. Apoyo a la Democracia en América Latina (1995-2020)

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2020.

La figura 2 revela cómo se comporta esa misma pregunta de apoyo a la democracia en todos los países que hacen parte de la encuesta. Los países donde un mayor porcentaje de indiferencia está presente son: Honduras (43,7%), Panamá (39,4%), Ecuador (37,9%), Brasil (36,0%), Colombia (32,4%) y Guatemala (30,7%), todos por encima del 30 por ciento. Los únicos países de la región donde la respuesta es menor al 20% (uno de cada cinco encuestados) son: Argentina (11,0%), Costa Rica (12,1%), Uruguay (12,5%), Venezuela (16,3%) y Chile (18,2%). Como puede advertirse, con excepción de pocos países el porcentaje de personas que se declaran indiferentes frente a la democracia es de consideración.

Figura 2. Indiferencia a la democracia por países (2020)

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2020.

Hipótesis

La hipótesis del artículo es que la indiferencia hacia el régimen político tiene lugar por el tipo de condiciones materiales que están implicadas en la vinculación del ciudadano con el régimen. Cuando no hay condiciones materiales para tener el privilegio de ocuparse de los asuntos públicos, es entendible que haya indiferencia con respecto a cómo se resuelven estos asuntos, si en democracia o no. La vulnerabilidad económica y social que representa cierta posición socioeconómica no solo impide que un grupo de ciudadanos atienda a los asuntos públicos y considere que realmente son pertinentes para su vida, sino que les puede desvincular de la política, como forma de participar en las diferentes alternativas del debate. La hipótesis queda enunciada entonces de esta forma:

H1. A mayor cantidad de bienestar material de un ciudadano disminuye la probabilidad que sea indiferente frente al régimen político.

Una propuesta de medición del bienestar material en encuestas de opinión pública

La hipótesis planteada, que el bienestar material incide en la indiferencia observada hacia el régimen político, tiene como principal problema, en su análisis, que las encuestas de opinión pública —con las que se suele evaluar las posturas frente a la democracia en la región— no tienen una variable clara y sólida que se aproxime al nivel de bienestar material que posee un ciudadano. En primer lugar, la pregunta sobre qué salario percibe el encuestado está sujeta a prevenciones, lo que puede significar respuestas equivocadas. Esto se puede comprobar cuando se analiza la variable de ingresos en el Latinobarómetro de 2020 —que no dispone de unos tramos definidos, a pesar de ser una variable que supuestamente establece tramos de ingresos familiares (S5NPN)— o en el Barómetro de las Américas 2021 —con una variable de ingresos del hogar (Q10NEWT), que solo responden cuatro de cada 10 encuestados en América Latina y el Caribe—. Estos datos evidencian las dificultades de los barómetros de opinión para captar y registrar la información de los ingresos en la región, lo que hace que la variable pierda capacidad analítica y descriptiva. En segunda instancia, estas encuestas no capturan entre sus encuestados a un sector de la población de altos ingresos y mayor bienestar. Incluso en las encuestas de hogar existe un subregistro de los sectores privilegiados en cuanto a sus ingresos (Saraví, 2020).

LAPOP agrupa el listado de variables de bienes de sus matrices de datos en unos quintiles de riqueza (Córdova, 2009). Estos quintiles pretenden ser una manera de caracterizar las condiciones materiales de existencia de las personas encuestadas, pero el problema es que estos quintiles incluyen bienes como el disponer de agua potable, una lavadora, un refrigerador, tener un cuarto de baño en la casa, etc, es decir, son bienes que difícilmente capturan situaciones de riqueza.

Existen otras propuestas que han utilizado la metodología de Componentes Principales para construir una variable que estratifique las condiciones económicas en encuestas de hogar a través de un listado de bienes. Pero hay que señalar que los propios autores describen limitaciones teóricas y metodológicas en sus propuestas, con insuficientes marcos teóricos de referencia (Filmer & Pritchett, 2001; Vyas & Kumaranayake, 2006) o con propuestas que se focalizan en el estudio en la pobreza multidimensional (Ghalib, 2011). La presente propuesta atiende a las implicaciones teóricas de utilizar un determinado listado de bienes para segmentar a la muestra. En el caso del Latinobarómetro de 2020, el disponer de una casa con una habitación propia diferente a la de los padres, tener una casa propia, una computadora, una lavadora o un lavarropas, un teléfono red fija, un celular y un auto —que explican el 70% de la varianza del modelo en un análisis de componentes principales—, difícilmente constituyen un signo de una posición social acomodada.

Para medir la fiabilidad de la escala de medida (el listado de las 14 variables en el Latinobarómetro de 2020), tal y como se ve en la tabla 1 se utilizó el Alpha de Cronbach, que arroja un resultado de 0,798, lo que supone un alto nivel de fiabilidad. Los resultados de fiabilidad del listado de bienes se sitúan entre 0,70 y 0,90 durante toda la serie (Latinobarómetro1995-2020) lo que supone un nivel más que aceptable.

Tabla 1. Listado de variables de bienes y servicios

Variable |

Etiqueta |

|

1 |

S26.A |

S26.A Bienes que posee: Una vivienda donde los padres tienen una habitación distinta de los hijos |

2 |

S26.B |

S26.B Bienes que posee: Casa propia |

3 |

S26.C |

S26.C Bienes que posee: Computador/a |

4 |

S26.D |

S26.D Bienes que posee: Lavarropas/Lavadora |

5 |

S26.E |

S26.E Bienes que posee: Teléfono de red fija |

6 |

S26.F |

S26.F Bienes que posee: Teléfono celular/móvil/smartphone |

7 |

S26.G |

S26.G Bienes que posee: Auto |

8 |

S26.H |

S26.H Bienes que posee: Agua caliente de cañería |

9 |

S26.I |

S26.I Bienes que posee: Alcantarillado/Cloacas |

10 |

S26.J |

S26.J Bienes que posee: Al menos una comida caliente al día |

11 |

S26.K |

S26.K Bienes que posee: Agua potable |

12 |

S26.L |

S26.L Bienes que posee: Smartphone |

13 |

M.NC Conexión a Internet en el hogar |

|

14 |

N.NI Calefacción/aire acondicionado |

|

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2020.

Hay seis bienes en el listado que tienen una especial incidencia en la asunción de graves riesgos sociales; de los cuales, cinco son variables relativas a la vivienda —una habitación propia, el lavarropas/lavadora, el alcantarillado/las cloacas, una comida caliente al día y el agua potable—, que podrían constituir proxys de pobreza multidimensional; y el sexto bien es el smartphone, que se ha convertido en un elemento fundamental para la vida en sociedad (Durán Medina, 2013):

1. Una vivienda donde los padres tienen una habitación distinta a la de los hijos. La ausencia de un espacio propio puede ser un síntoma de hacinamiento y tiene como consecuencia la falta de privacidad.

2. Lavarropas/lavadora como elemento fundamental para el cuidado y aseo de la ropa.

3. Alcantarillado/cloacas, para disponer de un medio que sirva como red de saneamiento que transporte las aguas residuales.

4. Al menos una comida caliente al día. Medida recomendada por nutricionistas para garantizar una nutrición adecuada. Según algunos expertos, consumir las elaboraciones culinarias calientes facilita al organismo la realización del proceso digestivo (Escribano, 2015), el no disponer de esta posibilidad es un claro signo de vulnerabilidad.

5. Agua potable. La ausencia de vías adecuadas de acceso al líquido vital es quizás el mayor factor de vulnerabilidad.

6. Smartphone, un dispositivo imprescindible para estar conectado con la sociedad de la información.

El hecho de no disponer de todos estos seis bienes puede constituir un gran riesgo de vulnerabilidad social, al igual que el solo disponer de seis bienes del listado (cualquiera). Mientras que disponer de siete a nueve bienes, conlleva a asumir menos riesgos y disponer de 10 o más bienes constituye la categoría de respuesta con menos vulnerabilidad.1 A nivel numérico esta asunción teórica toma sentido en una serie de resultados empíricos presentes en el Latinobarómetro de 20202:

Siete de cada diez encuestados —que afirman que los ingresos familiares no les alcanza para cubrir sus necesidades— tienen seis o menos bienes. En contraste solo tres de cada diez con ingresos insuficientes disponen de 10 o más bienes.

En cuanto al acceso al trabajo, el 51,7% de las personas que trabajan en el sector público tiene 10 o más bienes, mientras las personas que tienen entre cero y seis bienes solo el 19,4% trabajan en ese sector.

Por otra parte, en el sector privado, el 47,9% de los trabajadores posee 10 o más bienes, en contraste con el 23,3% que tiene entre cero y seis bienes.

Un 56,6% de las personas, con cero a seis bienes, no dispone de estudios o tiene un nivel de estudios básico, versus el 13,1% de las personas con 10 o más bienes.

El 61,9% de universitarios(as) dispone de 10 o más bienes frente a solo un 13,8% que dispone de cero a seis bienes.

Por último, en la variable S30, que mide la apreciación subjetiva del nivel socioeconómico de las personas encuestadas, por parte de los(as) encuestadores(as), ofrece resultados muy reveladores. Según el personal encuestador un 74,1% de quienes tienen una buena situación socioeconómica disponen de 10 o más bienes, frente a solo un 23,2% de los que disponen de seis o menos bienes.

Hay que destacar que existe un alto grado de significatividad (p<0,01) en la correlación de Spearman entre el nivel de educativo del encuestado (REEDUC.1), el disponer de un nivel de ingresos suficiente para cubrir necesidades (S4) y la apreciación del nivel socioeconómico del encuestado (S30), con la variable de los 14 bienes y servicios en el Latinobarómetro de 2020. Lo que implica que la medición del acceso al bienestar está correlacionada con las variables que tradicionalmente miden el estatus social (estudios, ingresos, condición socioeconómica). Y, por último, en la prueba de Kruskal-Wallis, el proxy de bienestar material tuvo una relación significativa con la variable de apoyo a la democracia (P10STGBS), con un p valor por debajo de 0,01 lo que indica que existen diferencias significativas en los tres grupos (de cero a seis bienes, de siete a nueve bienes y más de 10 bienes) con respecto a las posiciones de apoyo a la democracia.

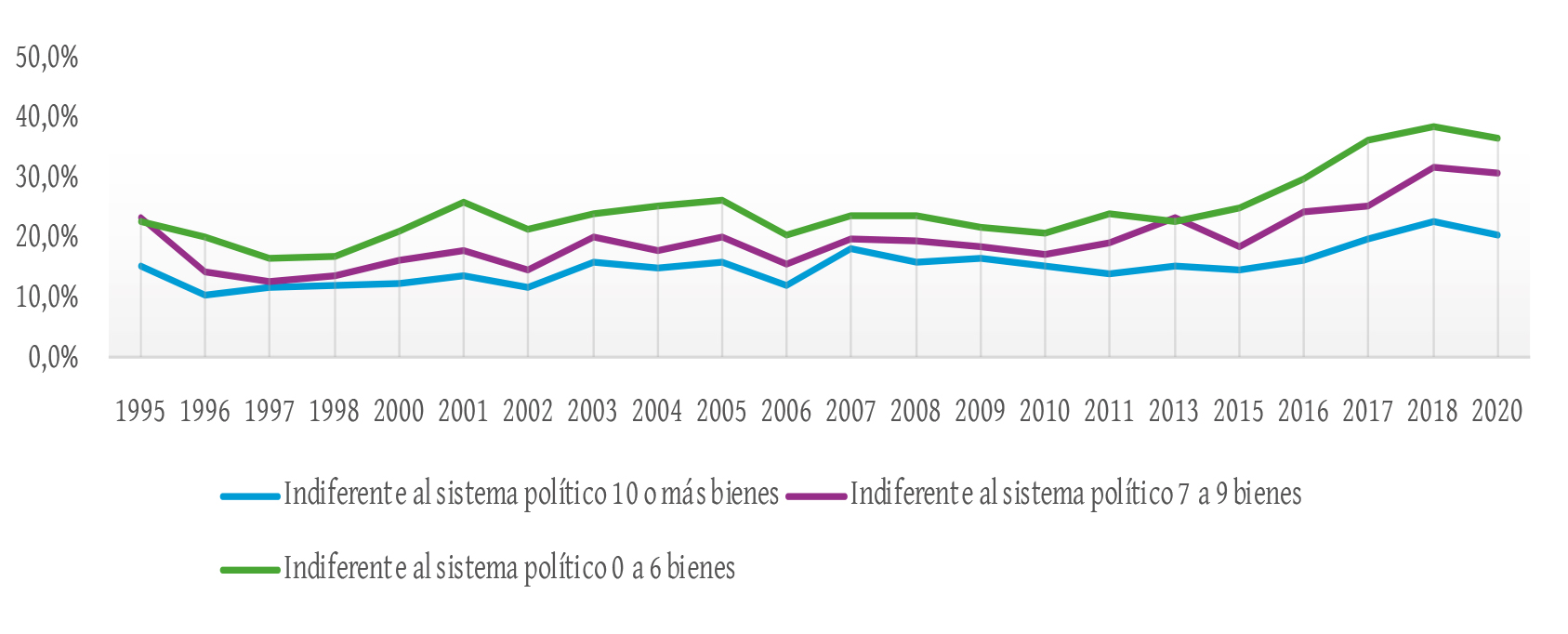

En términos descriptivos la variable expresa una destacada relación con la indiferencia frente a la democracia en América Latina. Se puede apreciar, a partir de 2015, un crecimiento de la indiferencia al sistema político en los tres grupos (0-6; 7-9; ≥10); en el grupo de cero a seis bienes este crecimiento es dramático ya que en las dos últimas olas (2018 y 2020) cuatro de cada diez personas encuestadas —con seis o menos bienes— son indiferentes al sistema político. Es decir, los datos refuerzan la hipótesis que el crecimiento de la indiferencia al sistema político está relacionado con el asimétrico acceso a bienes y servicios. La figura 3 muestra la relación entre el porcentaje de indiferencia al sistema político y la posesión de bienes y servicios.

Figura 3. Porcentaje de indiferencia al sistema político por posesión de bienesy servicios (1995-2020)3

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2020.

Método

Para analizar la indiferencia hacia el régimen político en América Latina se utilizaron los datos de la encuesta del Latinobarómetro de 2020. Asimismo, se realizó una regresión logística binaria utilizando como variable criterio la indiferencia o no al sistema político (1: Indiferente con el sistema político / 0: No indiferente con el sistema político). El objetivo del modelo fue identificar variables que contuvieran elementos explicativos del fenómeno de la indiferencia al régimen político en América Latina, lo que permite establecer una especie de jerarquía o ranking de importancia de las variables analizadas.

La prueba de Hormer Lemeshow apunta hacia la bondad de ajuste del modelo, con un p valor de 0,131, muy superior a 0,05, aunque el modelo aporta señales de poca predictividad con un r cuadrado Nagelkerke bajo, 0,082 (tomando consideración que esta es una pseudo r cuadrado, ya que no va de 0 a 1, ni se interpreta como el porcentaje de varianza que explica el modelo).

Las otras variables incluidas en el análisis corresponden con las premisas teóricas que Torcal (2006) expuso. Entre las variables político-institucionales están la confianza en el Gobierno, en las instituciones electorales, la ideología y las expectativas con respecto a la democracia, la corrupción y la inseguridad. Entre las variables económicas están: la variable de bienes y servicios ya mencionada —si el salario alcanza para cubrir sus necesidades— y la edad de finalización de los estudios. Entre las variables socioculturales están la confianza interpersonal y la práctica religiosa. Además, están variables demográficas, como el género y la edad.

Resultados

La siguiente tabla resume las variables incluidas y los resultados del modelo:

Tabla 2. Variables predictoras de la predisposición a la indiferencia frente al sistema político en el Latinobarómetro, ola 2020

Variables predictoras |

β (ΣΕ) |

OR (CI-95%) |

Acceso a bienes y servicios (ref. 10 o más bienes) |

||

Cero a seis bienes |

0,52 (.000) ** |

1,68 (1,50 - 1,88) |

Siete a nueve bienes |

0,42 (.000) ** |

1,52 (1,37 - 1,70) |

No confía en la institución electoral (ref. Confía en la institución electoral) |

0,34 (.000) ** |

1,40 (1,27 - 1,54) |

Democracia soluciona problemas (ref. Democracia no soluciona problemas) |

-0,79 (.000) ** |

0,46 (0,37 - 0,57) |

De acuerdo democracia soluciona problemas (ref. Muy en desacuerdo) |

-0,76 (.000) ** |

0,47 (0,39 - 0,57) |

En desacuerdo democracia soluciona problemas (ref. Muy en desacuerdo.) |

-0,26 (.011) * |

0,77 (0,63 - 0,94) |

No se ha reducido la corrupción (ref. Se ha reducido la corrupción) |

-0,07 (.138) |

0,93 (0,85 - 1,02) |

Ideología (ref. Derecha) |

||

Izquierda |

0,27 (.000) ** |

1,30 (1,16 - 1,47) |

Centro |

0,15 (.004) ** |

1,17 (1,05 - 1,30) |

Desconfía de las personas (ref. No desconfía de las personas) |

0,35 (.000) ** |

1,42 (1,24 - 1,63) |

Practicante religioso (ref. No es practicante religioso) |

-0,01 (.846) |

0,99 (0,91 - 1,08) |

Hombre (ref. Mujer) |

-0,11 (.008) ** |

0,89 (0,82 - 0,97) |

Edad (ref. 50 o más años) |

||

16-29 años |

0,44 (.000) ** |

1,55 (1,38 - 1,73) |

30 a 49 años |

0,33 (.000) ** |

1,40 (1,26 - 1,56) |

Víctima de un delito él o su familia en los últimos 12 meses (ref. No ha sido víctima de un delito) |

0,07 (0,152) |

1,07 (0,98 - 1,17) |

No confía en el Gobierno (ref. Confía en el Gobierno) |

0,23 (.000) ** |

1,26 (1,14 - 1,40) |

Salario suficiente para cubrir necesidades (ref. No, salario no cubre necesidades) |

-0,09 (.048) * |

1,09 (1,00 - 1,20) |

Edad finalización estudios |

-0,03 (000) ** |

0,97 (0,97 - 0,98) |

Constante |

-1,29 (.000) |

No aplicable |

Nota. Coeficiente de regresión (β) estadísticamente significativo: * p-value < 0,05, ** p-value < 0,01. Desvianza = 743,853 (p-value > 0,0005). R2 de Nagelkerke = 0,088 (8,8% de mejora sobre modelo nulo). H-L test = 12,829 (p-value = 0,118). N válido = 11.785 (58,3%).

Fuente: elaboración propia.

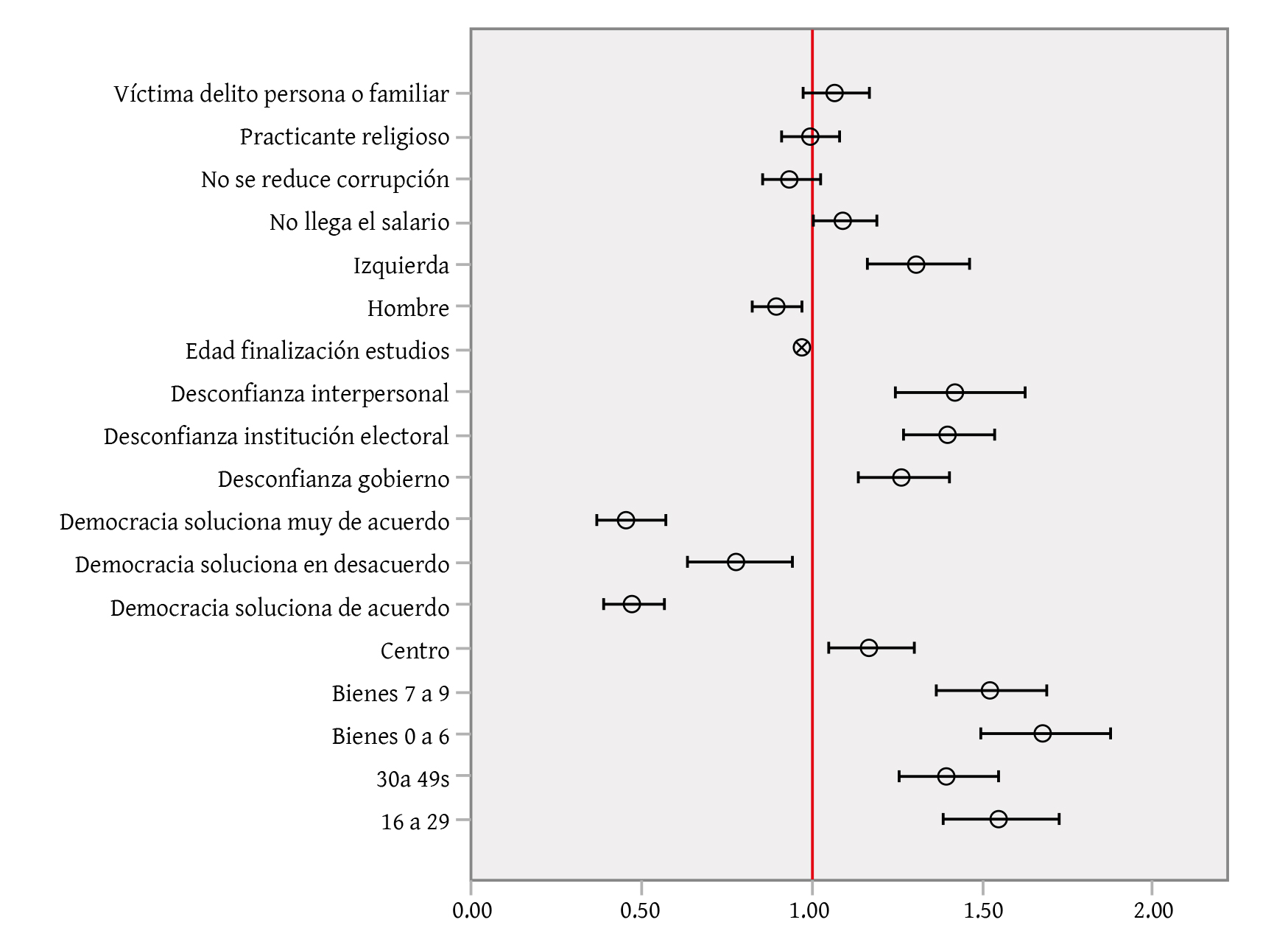

En la tabla 2 se puede observar que los encuestados que disponen de cero a seis bienes componen la categoría de respuesta que expresa un mayor grado de distanciamiento del 1, entre todas las categorías de respuesta presentes en el modelo, teniendo como referencia las personas que tienen 10 o más bienes. Concretamente un 68% superior al 1 (1,68-1 x 100).

Por otra parte, las personas encuestadas con 16 a 29 años expresan un destacado distanciamiento del 1, teniendo como referencia las personas con 50 y más años. El modelo indica que entre los diferentes grupos etarios los jóvenes son los que manifiestan una mayor tendencia a ser indiferentes al sistema político con una OR de 1,55, un 55% mayor al 1.

En un sentido contrario, las personas que están muy de acuerdo y de acuerdo con que la democracia soluciona los problemas tienen una destacada predisposición a distanciarse negativamente de la indiferencia con el sistema político. Un -54% los que están muy de acuerdo (0,46-1 x 100) y un -53% (0,47-1 x 100) los que están de acuerdo en referencia con los que están muy en desacuerdo con que la democracia no soluciona problemas.

El modelo apunta a que las personas con un peor acceso al bienestar son las que expresan una mayor predisposición a ser más indiferentes frente al régimen político, las personas jóvenes expresan una gran disposición a la indiferencia y las personas que consideran que la democracia resuelve los problemas muestran una pronunciada tendencia a no ser indiferentes al sistema político. A su vez cabe destacar que, las personas que desconfían de sus semejantes y de las instituciones democráticas (la electoral y el gobierno), y las personas que se auto ubican en la izquierda, tienden a expresar una mayor indiferencia a la democracia. Las figuras 4, 5, 6 y 7 muestran entonces las variables que predisponen a ser indiferente ante el régimen político.

Figura 4. Predictores de la predisposición a ser indiferente ante el régimen político (2020)

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2020.

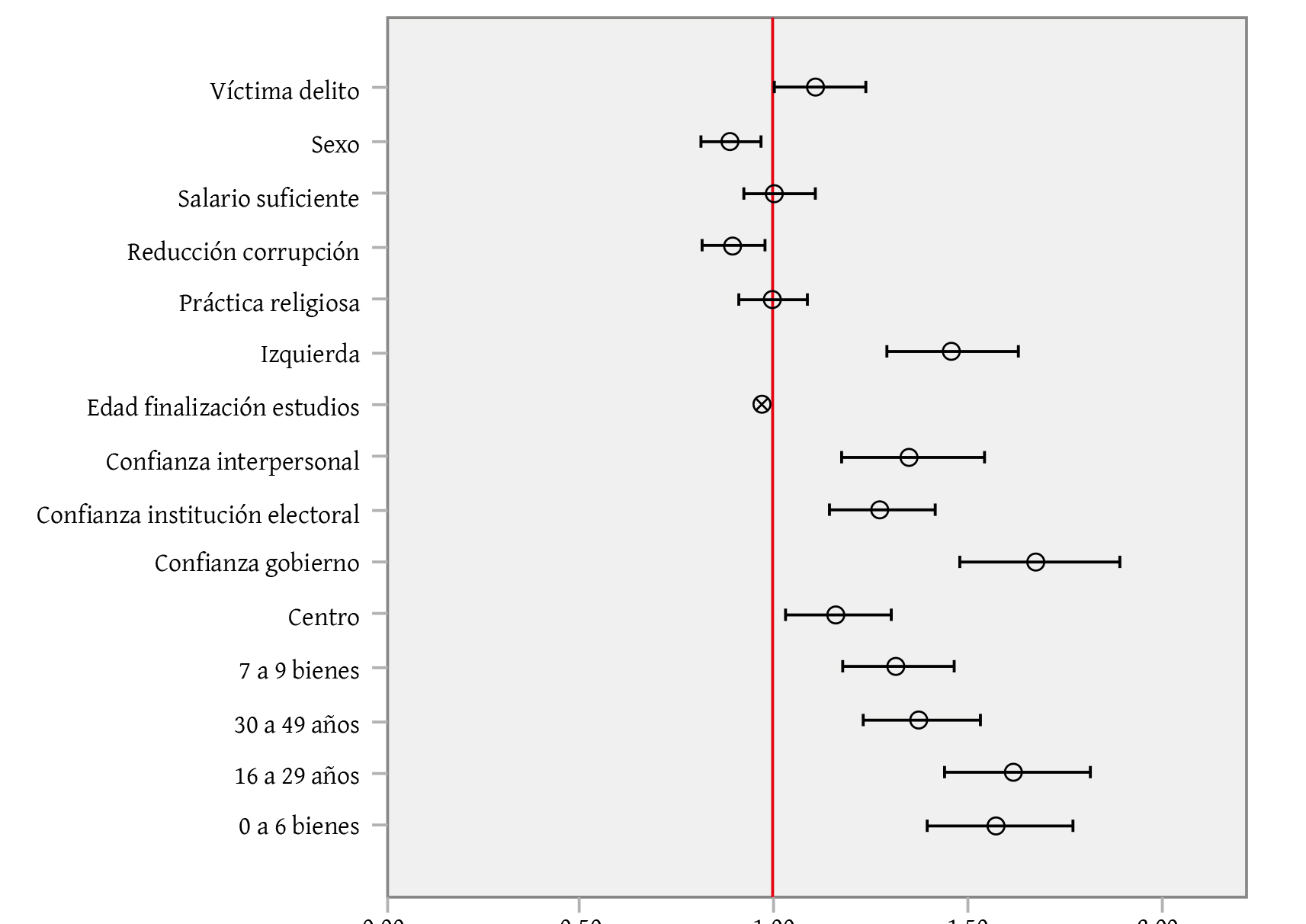

Además de estos resultados, si se aplica el modelo en olas que superaron el 20% de indiferentes a la democracia (2016, 2017 y 2018), también puede observarse que el disponer de cero a seis bienes fue un factor explicativo de la indiferencia al régimen político, con un OR entre 1,5 y 2,0 (figuras 5, 6, 7). Esto brinda mayor fortaleza al hallazgo, confirmando que el bienestar —medido por la posesión de bienes y servicios— incide en las actitudes hacia la democracia en la región.

Figura 5. Predictores de la predisposición a ser indiferente ante el sistema político (2018)

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2018.

Figura 6. Predictores de la predisposición a ser indiferente ante el sistema político (2017)

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2017.

Figura 7. Predictores de la predisposición a ser indiferente ante el sistema político (2016)

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro de 2016.

Reflexiones finales

El artículo se propuso responder a la pregunta ¿qué factores inciden en el nivel de indiferencia ciudadana frente al régimen político en América Latina?, según datos del Latinobarómetro de 2020. Para ello se utilizó una regresión logística, donde la variable dependiente fue la tercera opción de respuesta a la pregunta de apoyo a la democracia —en el cuestionario de la encuesta—: "A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático". Como una de las variables independientes se introdujo una novedosa manera de medir el nivel de bienestar material de los encuestados, basada en la posesión de bienes y servicios. En los resultados se halló que las personas con un mejor acceso al bienestar material expresan una menor predisposición a ser indiferentes con el régimen político, mientras que las personas que consideran que la democracia resuelve los problemas muestran una menor tendencia a ser indiferentes con el régimen.

Tradicionalmente las encuestas de opinión pública latinoamericanas se han visto enfrentadas a tener que descontar los aspectos materiales de los encuestados, debido a una serie de cuestiones como problemas en la recogida y el registro de la variable ingresos, y el predominio del análisis de los valores del comportamiento político en los estudios de opinión pública regionales. Esto ha tenido como consecuencia que las explicaciones a la variación en las posturas políticas y democráticas hayan hecho más énfasis en aspectos relacionados con la actitud —como aspectos culturales y/o institucionales— y mucho menos en aspectos materiales. Este artículo aporta una nueva forma de abordar el bienestar material que posiblemente rescate —para el análisis— una dimensión que, en una región tan desigual como América Latina, no puede ser desatendida.

Como se advirtió antes, esto no implica un retorno a visiones que consideren que existe una relación determinista entre los aspectos materiales y los fenómenos políticos, sino una recuperación en el análisis de elementos que, a diferencia de las actitudes, los ciudadanos no escogen. En 26 años, el listado de bienes y servicios ha sido subutilizado en los informes del propio Latinobarómetro, a pesar de que estas variables hablan de una posición material, que otorga a la ciudadanía recursos y herramientas para interactuar en el plano social y político. Por esa razón es necesario que los análisis sobre actitudes democráticas y en general sobre fenómenos políticos incluyan dicha dimensión.

Finalmente, y dado que parece existir una relación entre las condiciones materiales y la indiferencia al régimen político, es imperativo que la defensa de la democracia en la región incluya un intento de dotar a la ciudadanía de condiciones materiales, desde las cuales el régimen democrático sea más que algo lejano y abstracto. La legitimidad del sistema depende de superar el hecho de ser solo un conjunto de procedimientos, que resultan vacíos para las personas que, se supone, deben apoyar ese sistema. Si bien la democracia liberal puede concebir que la ciudadanía escoja vivir sus derechos políticos no interesándose u ocupándose de lo público, existe un gran sector de la ciudadanía que no está escogiendo desde un lugar de libertad, sino desde la ausencia de elementos para ser parte de la discusión de lo público y desde un lugar de vulnerabilidad material. No es lo mismo no interesarse por las elecciones y la democracia, que estar en condiciones materiales que dificultan poder interesarse por la democracia.

Notas

1 La definición básica de vulnerabilidad que guía el presente análisis está relacionada con "las características de una persona o grupo y su situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza" (Wisner et al., 2004, p. 11). En este sentido, los enfoques teórico-metodológicos que abordan la presente medición dan prioridad a dos elementos (Cutter, 1996, p. 533): la intensidad del peligro al cual determinados grupos están expuestos y su relación con las condiciones materiales objetivas de los individuos/hogares. El concepto de vulnerabilidad social atiende otras dimensiones económicas y sociales como el trabajo o los vínculos sociales y familiares, como plantea Robert Castel (1997), que no están presentes en este listado de las 14 variables. El listado de bienes y servicios básicos, aunque no abarque la vulnerabilidad social en toda su complejidad, sí detecta una serie de factores que tienen como virtud la capacidad de estratificar la muestra en diferentes posiciones sociales a partir de dimensiones puramente materiales.

2 Con un p valor por debajo del 0,05 en el test de chi cuadrado.

Referencias

Abramson, P. (1983). Political Attitudes in America. Formation and Change. Freeman and Company.

Acemoglu, D., Ajzenman, N., Aksoy, C. G., Fiszbein, M., & Molina, C. A. (2021). (Successful) democracies breed their own support [NBER Working Paper Series N.° 29167]. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29167/w29167.pdf

Agné, H., & Söderbaum, F. (2022). The Costs of Legitimacy for Political Institutions. Global Studies Quarterly, 2(1), 1-12. https://doi.org/10.1093/isagsq/ksac003

Alexander, A., & Welzel, C. (2017). The Myth of Deconsolidation: Rising Liberalism and the Populist Reaction. [Working Paper Series, N.° 10, Institute of Law and Economics (ILE)]. University of Hamburg. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/170694/1/ile-wp-2017-10.pdf

Almond, G., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press.

Barómetro de las Américas. (s. f.). Banco de datos. http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php?freeUser=true

Bogliacini, J., García Sánchez, M., & Queirolo, R. (2022, abril). El desarrollo dependiente: treinta años de opinión pública en América Latina. Colombia Internacional, (110), 3-19. https://doi.org/10.7440/colombiaint110.2022.01

Bratton, M., & Mattes, R. (2001, julio). Support for Democracy in Africa: intrinsic or instrumental? British Journal of Political Science, 31(3), 447-474. https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/aricle/abs/support-for-democracy-in-africa-intrinsic-or-instrumental/AEFE1DC3B5327DF4C8420B6D60B05B14

Carlin, R. (2006). The socioeconomic roots of support for democracy and the quality in Latin America. Revista de Ciencia Política (Santiago), 26(1), 48-66. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2006000100003

Carrión, J. F., & Balasco, L. M. (2016). The Fearful Citizen: Crime and Support for Democracy in Latin America. Revista Latinoamericana De Opinión Pública, 6, 13-50. https://doi.org/10.14201/rlop.22317

Castel, R. (1997). La metamorphosis de la cuestión social. Paidós.

Cordero, G., & Simón, P. (2016). Economic crisis and support for democracy in Europe. West European Politics, 39(2), 305-325. https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1075767

Córdova, A. (2009). Nota metodológica: midiendo riqueza relativa utilizando indicadores sobre bienes del hogar. Perspectivas desde el Barómetro de las Américas [Folleto]. lapop. https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/l0806es.pdf

Córdova, A., & Seligson, M. (2010a, julio). La gobernabilidad y el apoyo a la democracia estable en Latinoamérica: resultados del Barómetro de las Américas 2008. Journal of Democracy en Español, 2, 28-46. https://polisci.as.uky.edu/sites/default/files/jOD_Spanish.pdf

Córdova, A., & Seligson, M. (2010b). Economic shocks and democratic vulnerabilities in Latin America and the Caribbean. Latin American Politics and Society, 52(2), 1-35. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2010.00080.x

Cutter, S. (1996). Vulnerability to environmental hazards, Progress in Human Geography, 20(4), 529-539. https://doi.org/10.1177/030913259602000407

Dahl, R. (1992). La democracia y sus críticos (Vol. 178). Paidós.

Durán Medina, F. (Coord.). (2013). Comunicación 2.0 y 3.0. Visión Libros.

Easton, D., & Dennis, J. (1967). The child's acquisition of regime norms: Political efficacy. American Political Science Review, 61(1), 25-38. https://doi.org/10.2307/1953873

Escribano, A. (2015). Aprende a comer y a controlar tu peso. Espasa Libros.

Filmer, D., & Pritchett, L. H. (2001). Estimating Wealth Effect Without Expenditure Data or Tears- An Application to Educational Enrollement in States of India. Demography, 38(1), 115-132. https://doi.org/10.1353/dem.2001.0003

Foa, R., & Mounk, Y. (2016, julio). The danger of deconsolidation: The democratic disconnect. Journal of democracy, 27(3), 5-17. https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-danger-of-deconsolidation-the-democratic-disconnect/

Foa, R., & Mounk, Y. (2017, enero). The signs of deconsolidation. Journal of democracy, 28(1), 5-15. https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-signs-of-deconsolidation/

Foa, R., & Mounk, Y. (2022). The end of the consolidation paradigm: a response to our critics. Journal of democracy Online Exchange. https://journalofdemocracy.org/ wp-content/uploads/2018/12/journal-of-Democracy-Web-Exchange-Foa-and-Mounk-reply-2_0.pdf

Ghalib, A. K. (2011). Estimating the depth of microfinance programme outreach: empirical findings from rural Pakistan [bwpi Working Paper 154]. University of Manchestar, Brooks World Poverty Institute. https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-estimating-the-depth-of-microfinance-programme-outreach-empirical-findings-from-rural-pakistan-jul-2011.pdf

Inglehart, R., & Welzel. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge University Press.

Kriesi, H. (2020). Is there a crisis of democracy in Europe? Politische vierteljahres-schrift, 61, 237-260. https://doi.org/10.1007/s11615-020-00231-9

Kunioka, T., & Woller, G. (1999). In (a) democracy we trust: social and economic determinants of support for democratic procedures in Central and Eastern Europe. The Journal of Socio-Economics, 28(5), 577-596. https://doi.org/10.1016/S1053-5357(99)00035-9

Latinobarómetro. (s. f.). Banco de datos. https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

Linz, J. (1988). Legitimacy of democracy and the socioeconomic system. En M. Dogan (Ed.), Comparing pluralist democracies. Strains On Legitimacy (pp. 65-113). Routledge.

Linz, J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Johns Hopkins University Press.

Lipset, S. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. American Political Science Review, 53(1), 69-105. https://doi.org/10.2307/1951731

Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2023, enero). Why Latin America's democracies are stuck. Journal of Democracy, 34(1), 156-170. https://www.journalofdemocracy.org/articles/why-latin-americas-democracies-are-stuck/

Monsivais-Carrillo, A. (2020). La indiferencia hacia la democracia en América Latina. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (66), 151-171. https://doi.org/10.17141/iconos.66.2020.3469

Montero, J., Gunther, R., & Torcal, M. (1999, otoño). Legitimidad, descontento y desafección. Estudios Públicos, (74), 107-149. https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/965/1695

Moore, B. (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Beacon Press.

Muller, E. (1995, diciembre). Economic determinants of democracy. American Sociological Review, 60(6), 966-982. https://doi.org/10.2307/2096435

Norris, P. (1999). Introduction: The Growth of Critical Citizens. En N. Pippa (Ed.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance (pp. 1-28). Oxford University Press.

Norris, P. (2017). Is western democracy backsliding? Diagnosing the risks [HKS Working Paper N." rwp17-012]. Forthcoming, The Journal of Democracy. https://doi.org/10.2139/ssrn.2933655

Nye, J., Zelikow, P., & King, D. (1997). Why People Don't Trust Government. Harvard University Press.

Palma, N., & Parra, G. (2020). Apoyo al régimen y niveles futuros de democracia: nuevas evidencias para América Latina. América Latina Hoy, 86, 5-21. https://doi.org/10.14201/alh.21677

Paramio, L. (1999, octubre). Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de preferencias. Revista Española de Ciencia Política, 1(1), 81-95. https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37289

Pharr, S., Putnam, R. & Dalton, R. (2000). Introduction: What's Troubling the Trilateral Democracies? En S. J. Pharr, & R. D. Putnam (Eds.), Disaffected Democracies. What's Troubling the Trilateral Countries (pp. 3-30). Princeton University Press.

Przeworski, A. (2000). Democracy and development: Political institutions and well-being in the world, 1950-1990 (Vol. 3). Cambridge University Press.

Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. The American Prospect, 4(Spring). https://prospect.org/infrastructure/prosperous-community-social-capital-public-life/

Saraví, G. (2020). La desigualdad social en América Latina. Explicaciones estructurales y experiencias cotidianas. Encartes. Revista digital multimedia, 2(4), 70-87. https://encartesantropologicos.mx/desigualdad-social-experiencias-cotidianas/

Torcal, M. (2006). Desafección institucional e historia democrática en las nuevas democracias". Revista saap. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 2(3), 591-634. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5704321

Torcal, M. (2014). The Decline of Political Trust in Spain and Portugal: Economic Performance or Political Responsiveness? American Behavioral Scientist, 58(12), 1542-1567. https://doi.org/10.1177/0002764214534662

Torcal, M. (2016). Desafección política en España en una perspectiva comparada. En F. J. Llera Ramo (Coord.), Desafección política y regeneración democrática en la España actual (Cap. 3, pp. 79-114). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Voeten,E.,Krogh,P.,&Walsh,E.(2022).ArePeopleReallyTurningAwayfromDemocracy? Journal of Democracy, 1-16. https://www.journalofdemocracy.org/wp-content/uploads/2018/12/Journal-of-Democracy-Web-Exchange-Voeten_0.pdf

Vyas, S., & Kumaranayake, L. (2006). Constructing Socioeconomic Status Indexes: How to Use Principal Component analysis. Health Pilicy and Planning, 21(6), 456-468. https://doi.org/10.1093/heapol/czl029

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004), At risk natural hazards, people's vulnerability and disasters (2a ed.), Routledge.

Yoo, S.-J. (2010, enero). Two types of neutrality: ambivalence versus indifference and political participation. The Journal of Politics, 72(1), 163-177. https://doi.org/10.1017/S0022381609990545

Anexos

Variables predictoras de la predisposición a la indiferencia frente al sistema político. En Latinobarómetro, ola 2018

Variables predictoras |

β (ΣΕ) |

OR (CI-95%) |

Acceso a bienes y servicios (ref. 10 o más bienes) |

||

Cero a seis bienes |

0,47 (.000) ** |

1,60 (1,42 - 1,80) |

Siete a nueve bienes |

0,28 (.000) ** |

1,32 (1,18 - 1,47) |

No confía en la institución electoral (ref. Confía en la institución electoral) |

0,24 (.000) ** |

1,27 (1,15 - 1,41) |

Ideología (ref. Derecha) |

||

Izquierda |

0,38 (.000) ** |

1,46 (1,30 - 1,63) |

Centro |

0,14 (.012) * |

1,15 (1,03 - 1,29) |

Desconfía de las personas (ref. No desconfía de las personas) |

0,29 (.000) ** |

1,33 (1,17 - 1,53) |

Practicante religioso (ref. No es practicante religioso) |

-0,18 (.692) |

0,98 (0,90 - 1,07) |

Hombre (ref. Mujer) |

-0,12 (.008) ** |

0,88 (0,98 - 1,18) |

Edad (ref. 50 o más años) |

||

16-29 años |

0,49 (.000) ** |

1,63 (1,45 - 1,83) |

30 a 49 años |

0,31 (.000) ** |

1,36 (1,22 - 1,52) |

Ha sufrido un delito él o su familia en los últimos 12 meses (ref. No ha sufrido un delito...) |

0,10 (0.063) |

1,10 (1,00 - 1,22) |

No confía en el gobierno (ref. Confía en el Gobierno) |

0,50 (.000) ** |

1,66 (1,47 - 1,87) |

Salario suficiente para cubrir necesidades (ref. No salario no cubre necesidades) |

0,01 (.804) |

1,01 (0,92 - 1,11) |

Edad finalización estudios |

-0,29 (000) |

0,97 (0,96 - 0,98) |

Constante |

-1,90 (.000) |

No aplicable |

Nota. Coeficiente

de regresión (β) estadísticamente

significativo: * p-value < 0,05, ** p-value < 0,01. Desvianza = 496,701 (p-value > 0,0005). R2 de Nagelkerke = 0,067 (6,7% de mejora sobre modelo

nulo). H-L test =

6,646 (p-value =

0,575). N válido =

10.404 (51,5%).

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2018. Fuente: elaboración

propia.

Variables predictoras de la predisposición a la indiferencia frente al sistema político. En Latinobarómetro, ola 2017

Variables predictoras |

β (ΣΕ) |

OR (CI-95%) |

Acceso a bienes y servicios (ref. - 10 o más bienes) |

||

Cero a seis bienes |

0,61 (.000) ** |

1,84 (1,61 - 2,10) |

Siete a nueve bienes |

0,21 (.001) ** |

1,23 (1,09 - 1,40) |

No confía en la institución electoral (ref. Confía en la institución electoral) |

0,17 (.002) ** |

1,19 (1,06 - 1,32) |

No se ha reducido la corrupción (ref. Se ha reducido la corrupción) |

0,08 (.123) |

1,08 (0,98 - 1,19) |

Ideología (ref. Derecha) |

||

Izquierda |

0,26 (.000) ** |

1,30 (1,16 - 1,46) |

Centro |

-0,59 (.311) |

0,94 (0,84 - 1,06) |

Desconfía de las personas (ref. No desconfía de las personas) |

0,22 (.002) ** |

1,24 (1,08 - 1,43) |

Practicante religioso (ref. No es practicante religioso) |

0,09 (.046) * |

1,10 (1,00 - 1,20) |

Hombre (ref. Mujer) |

0,06 (.187) |

1,06 (0,97 - 1,16) |

Edad (ref. 50 o más años) |

||

16-29 años |

0,42 (.000) ** |

1,52 (1,35 - 1,72) |

30 a 49 años |

0,36 (.000) ** |

1,44 (1,28 - 1,61) |

Ha sufrido un delito él o su familia en los últimos 12 meses (ref. No ha sufrido un delito.) |

0,11 (0.058) |

1,10 (1,00 - 1,24) |

No confía en el Gobierno (ref. Confía en el Gobierno) |

0,44 (.000) ** |

1,55 (1,37 - 1,75) |

Salario suficiente para cubrir necesidades (ref. No salario no cubre necesidades) |

0,08 (.095) |

1,08 (0,99 - 1,19) |

Edad finalización estudios |

-0,05 (000) |

0,95 (0,95 - 0,96) |

Constante |

-2,02 (.000) |

No aplicable |

Nota. Coeficiente de regresión (β) estadísticamente significativo: * p-value < 0,05, ** p-value < 0,01. Desvianza = 585,312 (p-value > 0,0005). R2 de Nagelkerke = 0,080 (8,0% de mejora sobre modelo nulo). H-L test = 2,825 (p-value = 0,945). N válido = 10.624 (52,6%).

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2017. Fuente: elaboración propia.

Variables predictoras de la predisposición a la indiferencia frente al sistema político. En Latinobarómetro, ola 2016

Variables predictoras |

β (ΣΕ) ) |

OR (CI-95%) |

Acceso a bienes y servicios (ref. 10 o más bienes) |

||

Cero a seis bienes |

0,56 (.000) ** |

1,74 (1,49 - 2,04) |

Siete a nueve bienes |

0,33 (.000) ** |

1,40 (1,20 - 1,63) |

No confía en la institución electoral (ref. Confía en la institución electoral) |

0,18 (.003) ** |

1,18 (1,06 - 1,32) |

Muy de acuerdo democracia soluciona problemas (ref. Muy en desacuerdo) |

-0,47 (.000) ** |

0,62 (0,49 - 0,79) |

De acuerdo democracia soluciona problemas (ref. Muy en desacuerdo) |

-0,47 (.000) ** |

0,62 (0,51 - 0,76) |

En desacuerdo democracia soluciona problemas (ref. Muy en desacuerdo) |

-0,24 (.022) * |

0,79 (0,64 - 0,97) |

No se ha reducido la corrupción (ref. Se ha reducido la corrupción) |

-0,16 (.039) * |

0,85 (0,73 - 0,99) |

Ideología (ref. Derecha) |

||

Izquierda |

0,17 (.003) ** |

1,19 (1,06 - 1,33) |

Centro |

0,10 (.074) |

1,11 (0,99 - 1,24) |

Desconfía de las personas (ref. No desconfía de las personas) |

0,14 (.034) * |

1,16 (1,01 - 1,32) |

Practicante religioso (ref. No es practicante religioso) |

-0,04 (.398) |

0,96 (0,87 - 1,06) |

Hombre (ref. Mujer) |

0,07 (.128) |

1,08 (0,98 - 1,18) |

Edad (ref. 50 o más años) |

||

16-29 años |

0,23 (.000) ** |

1,26 (1,11 - 1,43) |

30 a 49 años |

0,26 (.000) ** |

1,30 (1,15 - 1,46) |

Ha sufrido un delito él o su familia en los últimos 12 meses (ref. No ha sufrido un delito...) |

0,06 (0.253) |

1,06 (0,96 - 1,17) |

No confía en el Gobierno (ref. Confía en el Gobierno) |

0,64 (.000) ** |

1,91 (1,68 - 2,16) |

Salario suficiente para cubrir necesidades (ref. No salario no cubre necesidades) |

-0,06 (.229) |

0,94 (0,85 - 1,04) |

Edad finalización estudios |

-0,02 (000) |

0,98 (0,97 - 0,99) |

Constante |

-1,61 (.000) |

No aplicable |

Nota. Coeficiente de regresión (β) estadísticamente significativo: * p-value < 0,05, ** p-value < 0,01. Desvianza = 371,309 (p-value > 0,0005). R2 de Nagelkerke = 0,055 (5,5% de mejora sobre modelo nulo). H-L test = 9,666 (p-value = 0,289). N válido = 10.079 (49,9%).

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarómetro 2016.