10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.13318

Artículos

Silvina Brussino 1

Hugo H. Rabbia 2

Débora Imhoff 3

1  0000-0002-1087-644X, Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI, Conicet y Universidad Nacional de Córdoba)

0000-0002-1087-644X, Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI, Conicet y Universidad Nacional de Córdoba)

2  0000-0001-9241-5155, Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI, Conicet y Universidad Nacional de Córdoba)

0000-0001-9241-5155, Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI, Conicet y Universidad Nacional de Córdoba)

Universidad Católica de Córdoba

3  0000-0002-2276-1893, Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI, Conicet y Universidad Nacional de Córdoba)

0000-0002-2276-1893, Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI, Conicet y Universidad Nacional de Córdoba)

Recibido: julio 28, 2023

Aceptado: noviembre 29, 2024

Responsable del manuscrito y de correspondencia con autores: Silvina Brussino. Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI, Conicet y Universidad Nacional de Córdoba). Dirección: Av. de la Reforma, esquina Enfermera Gordillo, s/n, piso 2, Facultad de

Psicología. Ciudad Universitaria. CP: 5000. Córdoba, Argentina.

sbrussino@conicet.gov.ar

sbrussino@conicet.gov.ar

Para citar este artículo: Brussino, S., Rabbia, H., & Imhoff, D. (2024). Repertorios de participación política y nivel de compromiso personal percibido. Abordaje operativo multidimensional. Avances en Psicología Latinoamericana, 42(3), 1-19. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.13318

Resumen

Este trabajo evalúa las propiedades psicométricas de una escala multidimensional de participación política (PP), que reúne comportamientos políticos efectivamente realizados y nivel de compromiso personal percibido de cada acción. Para ello, se trabajó con una muestra probabilística de personas de Argentina (18 a 65 años, N = 1 335), y se testearon las propiedades psicométricas mediante un análisis factorial confirmatorio, evidencia de validez concurrente y de fiabilidad. Los resultados confirman una estructura de cinco dimensiones y ajuste del modelo satisfactorio. La propuesta constituye un aporte significativo por la escasez de instrumentos de evaluación de la PP, que la comprendan de forma multidimensional y articulada a nivel de compromiso personal con la acción.

Palabras clave: acción política; comportamiento político; evaluación operativa; análisis confirmatorio; estudio empírico.

Abstract

This paper evaluates the psychometric properties of a multidimensional scale of political participation (PP) that gathers political behaviors actually performed and the perceived level of personal commitment of each action. For this purpose, we worked with a probabilistic sample of people from Argentina (18 to 65 years old, N = 1 335) and tested the psychometric properties by means of a confirmatory factor analysis and evidence of concurrent validity and reliability. The results confirm a five-dimensional structure and satisfactory model fit. The operational proposal constitutes a significant contribution due to the scarcity of multidimensional assessment instruments to measure PP that include the level of personal commitment to action.

Keywords: Political action; political behavior; operative evaluation; confirmatory analysis; empirical study.

Resumo

Neste artigo, são avaliadas as propriedades psicométricas de uma escala multidimensional de participação política (PP) que reúne comportamentos políticos realmente realizados e o nível percebido de compromisso pessoal com cada ação. Para isso, foi utilizada uma amostra probabilística de pessoas de Argentina (de 18 a 65 anos de idades, N = 1 335) e foram testadas suas propriedades psicométricas por meio de uma análise fatorial confirmatória e evidências de validade e confiabilidade simultâneas. Os resultados confirmam uma estrutura de cinco dimensões e um ajuste satisfatório do modelo. A proposta constitui uma contribuição significativa para a escassez de instrumentos de avaliação da PP que a compreendam de forma multidimensional e articulada ao nível de compromisso pessoal com a ação.

Palavras-chave: ação política; comportamento político; avaliação operacional; análise confirmatória; estudo empírico.

El estudio de la participación política (en adelante PP), al menos desde la década del setenta del siglo pasado, ha estado atravesado por una tensión subyacente entre la continua ampliación de los modos en que la ciudadanía actúa en los asuntos públicos, y su definición conceptual y operativa desde las disciplinas académicas. En esa línea, un primer abordaje de la participación política de la ciudadanía pareció centrarse exclusivamente en el comportamiento de voto, y en algunas otras pocas actividades vinculadas a la dimensión electoral (Campbell et al., 1954; Milbraith & Goel, 1977). No obstante, a medida que la mirada se desplaza más allá de los comportamientos electorales, se revelan repertorios de acción cada vez más heterogéneos y amplios, que incluyen tanto prácticas individuales como colectivas, acciones violentas y no violentas, legales e ilegales, presenciales o virtuales, algunas promovidas por el sistema político y otras desarrolladas por fuera de los canales de representación establecidos (Conge, 1988; Kaase & Marsh, 1979; Sanz Alvarez, 2002; Norris, 2002). En este marco, los debates sobre la conceptualización y clasificación de la PP, en virtud de las diversas propuestas operativas para su medición y validez contextual, siguen conformando un corpus de interés significativo (Jeroense & Spierings, 2023; Johann et al., 2020; Talò & Mannarini, 2015; entre otros).

En sus propuestas clásicas, Verba y Nie (1972) distinguieron el voto de las actividades de campaña, las actividades cooperativas asociadas a la participación en organizaciones de la sociedad civil, y el contacto iniciado por la ciudadanía. Barnes y Kaase (1979), por su parte, propusieron la distinción entre prácticas políticas convencionales —mayormente asociadas al contexto electoral— y las no convencionales —vinculadas con acciones directas y protesta—, las cuales, además, no resultan mutuamente excluyentes.

Desde entonces, las conceptualizaciones de participación política no han dejado de ampliarse, incluso cuando los repertorios de prácticas analizadas resultan aun relativamente limitados (Ekman & Amná, 2012). En parte, esto se debe a una comprensión cada vez más amplia de la política, que no solo se circunscribe a la mirada institucionalista de la democracia liberal representativa de los estudios clásicos, sino también, a que los propios repertorios de acción disponibles en cada sociedad son dinámicos, se renuevan, cambian o adquieren reconocimiento y legitimación social, fruto de los procesos creativos de la propia ciudadanía. De allí que es importante recuperar la noción de "repertorios", originalmente propuesta para el análisis de la PP no convencional (Kaase & Marsh, 1979), retomado principalmente por el estudio de las acciones colectivas contenciosas (Tilly, 2002), para abordar el conjunto de las diversas acciones construidas como plausibles y legítimas para incidir en los asuntos públicos, contextualmente situadas, y que son producto de esfuerzos creativos, por lo general colectivos.

Los repertorios de participación política cambian, ya sea en la forma en que se desarrollan las acciones específicas —por ejemplo, las herramientas, mecanismos o técnicas que se reconocen como válidas y se usan, la intensidad y las articulaciones entre diversas prácticas—, o bien en el estatuto legal, de legibilidad política y de legitimidad social que puedan tener cada una de ellas (Della Porta & Diani, 2006; Gotzsche-Astrup & Gertzsche-Astrup, 2022; Tarrow, 1994; Wada, 2016). Dialogan con el contexto y con las miradas analíticas que las abordan, las cuales han ido ampliando cuantitativa y cualitativamente las acciones consideradas para el abordaje de la PP.

En cuanto a esta ampliación de los repertorios de acción, resulta sustancial establecer conceptualizaciones situadas, que sean lo suficientemente amplias y comprensivas de la multiplicidad de prácticas que integran un repertorio de acciones posibles en un contexto dado. Sin embargo, también resulta necesario efectuar algún tipo de delimitación específica que posibilite distinguir qué sí es y qué no es la PP.

Según Sorribas y Brussino (2017), para identificar la PP se requiere zanjar al menos tres discusiones. Por un lado, establecer qué se comprende como "político", esto es, el dominio específico de esa esfera; y por otro, establecer cuáles serán los comportamientos a considerar dentro de dicho dominio, es decir, mapear los repertorios de acción. Así, una vez establecidos estos dos aspectos, emerge la discusión respecto de cuál será la taxonomía a construir en función de los repertorios de acción delimitados y precisar si esta clasificación tiene un sentido operativo. La discusión sobre el dominio de lo político inaugura, sin duda, un campo extenso y polisémico que podría situarnos ante definiciones más o menos restrictivas, en función del sistema político que se tome como referencia y de la definición de poder que nos guíe. Al respecto, una concepción sistémica que se restrinja a las expresiones formales establecidas por regímenes democráticos representativos o delegativos, con una mirada institucionalista del ejercicio de poder, seguro definirá un repertorio también restringido de comportamientos políticos a considerar, resultando el voto como la acción de más peso.

No obstante, las realidades políticas en general, y sobre todo las latinoamericanas en particular, trasvasan por lejos las prácticas políticas acotadas a dichos canales, lo cual evidencia que la ciudadanía recurre a múltiples formas de acción política, algunas de las cuales son incluso singulares creaciones colectivas: tomemos por caso los "escraches" o "piquetes" en territorio argentino, o las novedosas articulaciones que suponen las e-tácticas en entornos digitales del movimiento estudiantil chileno (Millaleo & Velasco, 2013), por citar unos ejemplos. A su vez, en nuestro contexto se registran discusiones en torno a la singularidad de algunas prácticas políticas, como, por ejemplo, los debates propuestos por Maza (1999) en torno a la especificidad de la participación política juvenil. Ello da cuenta de la compleja articulación entre repertorios de acción, sistema político y cultura política, y subraya la relevancia de un abordaje situado y ecológicamente ajustado. En palabras de Sorribas y Brussino (2017, p.105), "la finalidad de estas discusiones nos advierte sobre el riesgo de subestimar la participación política de la ciudadanía, si se consideran acríticamente dimensionalizaciones de participación política externas a la propia cultura política".

De alguna manera, este debate también ha estado presente en las dos últimas décadas en países europeos occidentales, donde diversos trabajos han cuestionado el descenso en los niveles de compromiso político de la ciudadanía, la menor participación electoral y otros indicadores de erosión de las "viejas" democracias. Por ello, varios trabajos han propuesto una ampliación en la conceptualización de la PP, que incluya también al compromiso cívico (civic engagement), la participación pasiva o latente, o prácticas novedosas asociadas al activismo digital o al consumo crítico (Ekman & Amnâ, 2012; Taló & Mannarini, 2015; Theocharis & van Deth, 2018; Waeterloos et al., 2021); así como también la intención de participación —entendida como politización comportamental, según Reichter, 2018—.

La idea de compromiso cívico adquirió mayor resonancia a partir de las contribuciones de Putnam (2000), aunque no existe un consenso en torno a su definición y, a su vez, las fronteras conceptuales con la noción de participación política son difusas. En algunos casos, el compromiso cívico puede definirse de una forma amplia en torno a un continuum privado-público, que incluye desde prácticas individuales de ayuda a vecinos(as) o simplemente conversar sobre política con otras personas, hasta incluir actividades colectivas desarrolladas en organizaciones sociales y comunitarias, e incluso un partido político (Adler & Goggi, 2005). De allí que, si bien algunos trabajos consideran al compromiso cívico (civic engagement) como predictor de la PP (Binder, 2021; Gastil & Xenos, 2010), otras conceptualizaciones más recientes han comenzado a incluirlo en la dimensionalización de la PP (Chrona & Capelos, 2017; Ekman & Amnâ, 2012; Waeterloos et al., 2021). Por lo general, se trata de trabajos que han estado mayormente interesados en poder visibilizar otros modos de implicación política, que permitan contrarrestar concepciones fatalistas sobre los niveles de participación política de la ciudadanía en general o de grupos específicos (jóvenes, minorías étnicas) en particular. Por ejemplo, en un estudio con jóvenes de Chile, Varela et al. (2015) advirtieron que la PP convencional no constituyó un indicador relevante del compromiso cívico, por lo que han propuesto avanzar en modelos multidimensionales más complejos para ahondar la PP.

Por su parte, Cohen et al. (2001) desafían las delimitaciones previas incluyendo en su indagación lo que denominan participación política pasiva, entendida como el grado en el que la ciudadanía está interesada y preocupada por el mundo político, recuperando entonces exploraciones sobre el nivel de interés o conocimiento de determinadas informaciones políticas o debates públicos. Ekman y Amnâ (2012) también sugieren considerar la no participación pasiva —p. ej., no votar, por no considerar a la política como importante— o activa — p. ej., evitar "activamente" informarse sobre política—. Se advierten así diversos intentos por dar cuenta de un universo de opciones que no supongan solo expresiones manifiestas de PP (Talò & Mannarini, 2015).

Por último, en cuanto a las taxonomías, se ha asistido a un movimiento que va desde taxonomías dicotómicas (repertorios individuales versus colectivos; acciones legales versus ilegales; comportamientos violentos versus no violentos; participación convencional versus no convencional) a tipologías más complejas que proponen otros agrupamientos (Ekman & Amnâ, 2012; Somuano, 2005; Theocharis & van Deth, 2018; Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012). Estas últimas han proporcionado vasta evidencia empírica en décadas recientes para sostener la propuesta operativa de una multidimensionalidad de la PP, en diversos contextos. En este sentido coinciden Sorribas y Brussino (2017), quienes realizan una sistematización pormenorizada de esta discusión, incluyendo datos específicos para el contexto de estudio de la presente investigación. Para fines de este artículo, se enfatiza que las categorías propuestas en los diversos estudios parecen dar cuenta de las particularidades de la expresión política de la ciudadanía en cada contexto cultural y sociopolítico, y se muestran dinámicas y fuertemente atravesadas por las coyunturas políticas. Ello resalta, una vez más, la importancia de actualizar los marcos interpretativos para dar mejor cuenta de las expresiones políticas de la ciudadanía en cada lugar y momento sociohistórico.

En otro orden, es preciso indicar que, para el caso de América Latina suele subrayarse que el estudio del tema posee menos tradición, probablemente debido a factores contextuales vinculados con que sus democracias son más recientes y se han encontrado largamente interrumpidas por procesos dictatoriales (Sorribas & Brussino, 2017). Sin embargo, este presunto déficit analítico ha ido cambiando en las últimas décadas. Durante los años 1990, en consonancia con la avanzada neoliberal y el retraimiento de los estados de la política social, adquiere interés el abordaje de la participación comunitaria (Briceño-León, 1998; Montero, 2003). Considerando específicamente la participación política, desde los años 2000 en adelante, el comportamiento político y electoral ha sido el tema más estudiado por las agendas de la psicología política regional, como muestra un estudio bibliométrico en torno al tema (Polo et al., 2014). También algunas encuestas nacionales sobre culturas políticas o participación política, como el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía (Instituto Nacional de Estadísticas, 2014 ; Nieto & Somuano, 2020) o la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia en México (Ramírez et al., 2021), la Encuesta Comunicación y Participación Política en Colombia (Ortiz-Ayala & Orozco, 2015), así como las encuestas del Barómetro de las Américas (Lapop) (Cantillana Peña et al., 2017; Rivera, 2019), de la Corporación Latinobarómetro o la Encuesta Mundial de Valores (Temkin & Flores-Ivich, 2017) en sus diferentes olas, han permitido avanzar en diversas propuestas tipológicas y operativas de la PP.

Estas propuestas son relevantes en términos de su comparabilidad internacional, pero, por lo general, tienden a reproducir una diferenciación bidimensional entre participación de tipo electoral y no electoral o de protesta (Cuevas Ossandon & Villalobos Dintrans, 2017), acotan el repertorio de acciones políticas indagadas, o bien, se focalizan en los determinantes y características de acciones consideradas de manera individualizada. Aun así, se conocen escasos estudios académicos con muestras probabilísticas en Argentina que avancen en propuestas de medición de la PP, aspecto sobre el cual pretende aportar la presente investigación.

Así, para el caso de Argentina, contexto de radicación del presente estudio, encontramos antecedentes de indagaciones realizadas con muestras de estudiantes universitarios/as (p. ej., Bazán et al., 2018; Cuello Pagnone, 2018; Delfino & Zubieta, 2014; Delfino et al., 2007; Delfino et al., 2013; Peretti et al., 2022), con grupos específicos como activistas o militantes de diversas causas (Brussino et al., 2013; Imhoff et al., 2014), con jóvenes (Brussino et al., 2009; Imhoff et al., 2011; Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015), infancias (Imhoff & Brussino, 2013) o con muestras de ciudadanía general (Angeli et al., 2016; Delfino et al., 2019), pero en la mayoría de los casos de tipo no probabilístico. Esto marca una frontera metodológica en las indagaciones que puede ser superada si se avanza hacia diseños muestrales probabilísticos, como el efectuado en el marco del presente estudio. A su vez, la mayoría de los estudios solo analiza la realización o no de las acciones políticas consideradas.

Un antecedente de un abordaje más complejo, tanto en el diseño muestral como en la indagación de la PP en nuestro medio, lo constituye el estudio de Sorribas y Brussino (2013a), que trabajó con 450 ciudadanos/as de Córdoba (Argentina) seleccionados/as mediante un muestreo de probabilidad proporcional al tamaño, donde solo se indagaron comportamientos políticos contenciosos (PP reivindicativa tales como escraches, cortes de ruta o calle, paro-huelga, toma de edificios, marchas y contacto con gremios o sindicatos). El estudio es significativo no solo por la definición muestral, sino también porque se consideró la realización de la acción combinada con el objetivo de la misma y el nivel de importancia/eficacia atribuida a esa participación, aspecto no contemplado en las otras investigaciones argentinas referenciadas hasta aquí. Ello resulta relevante, en tanto incorpora una dimensión vinculada con la significación que las acciones políticas revisten para la propia ciudadanía que la realiza. La incorporación de estas dimensiones nos acerca a un abordaje complejo sobre los aspectos subjetivos de la participación, que permite resolver una dificultad importante dentro de los estudios de PP.

Algunas aproximaciones han intentado acercarse a esta dimensión subjetiva por la vía de la incorporación de aspectos de la PP, tales como ciertos constructos motivacionales (interés por la política, sofisticación cognitiva, sentimiento de obligación cívica, identificación grupal, etc.), que en verdad constituyen factores psicológicos explicativos de la PP y, por lo tanto, no pueden quedar contenidos en su propia medición y definición. Desde el punto de vista psicosocial, se han estudiado dichos aspectos en tanto motivaciones próximas para la participación política, ya que la ejecución o no de este tipo de comportamientos, o la implicación en una u otra modalidad, así como el nivel de involucramiento, depende fundamentalmente de las actitudes y creencias que tengan las personas sobre su relación con el sistema sociopolítico. Así, algunas de las variables que han tenido mayor relevancia empírica a la hora de describir la motivación para la participación política son: la obligación cívica, la identificación con el partido (Brussino & Rabbia, 2007; Zamudio-Sosa & Montero-López, 2022), la eficacia política, la confianza política, el interés político, el conocimiento político, y la sofisticación política (Brussino et al., 2009; Brussino et al., 2013; Brussino et al., 2015; Cantillana Peña et al., 2017; Jeroense & Spierings, 2023; Mannarini et al., 2008; Rivera, 2019; Sorribas & Brussino, 2013b; Tintaya Orihuela & Cueto Saldívar, 2021). En función de ello, en el presente estudio se consideraron algunas de estas variables para valorar la evidencia de validez concurrente de la medida propuesta.

Asimismo, la indagación del sentido o significación que las acciones políticas poseen para las personas, nos vincula con otra dimensión de la PP que permite asociar el involucramiento subjetivo con la experiencia que cada persona ha tenido al realizar cada práctica relevada. Recuperando esta invitación a un análisis que complejiza la indagación de la acción política a partir de dichas dimensiones, el presente estudio se propuso explorar las dimensiones de la participación política de la ciudadanía argentina considerando para ello, no solo la realización de ciertas acciones, sino también el nivel de compromiso personal percibido con relación a cada una de ellas.

Método

Participantes

Se trabajó con una muestra probabilística de 1 335 personas entre 18 y 65 años, pertenecientes a las ciudades de Córdoba, Salta y Neuquén. Se tomó la decisión de considerar ciudades de tres zonas distintas del territorio nacional, a fin de aportar variabilidad geográfica y cultural. El tamaño de la muestra se estimó con un 95.5 % de nivel de confianza y +/- 5 % margen de error. Para el diseño de la muestra se utilizó un diseño polietápico por conglomerados, utilizando como unidad primaria de muestreo los hogares de las ciudades y como segunda las personas, preservando el principio de selección probabilística (Dorofeev & Grant, 2006). Respecto de sus características sociodemográficas, la media de edad fue de 37.3 años (DS 13.4), el 51.1 % fueron mujeres y 48.9 % varones.

Instrumentos

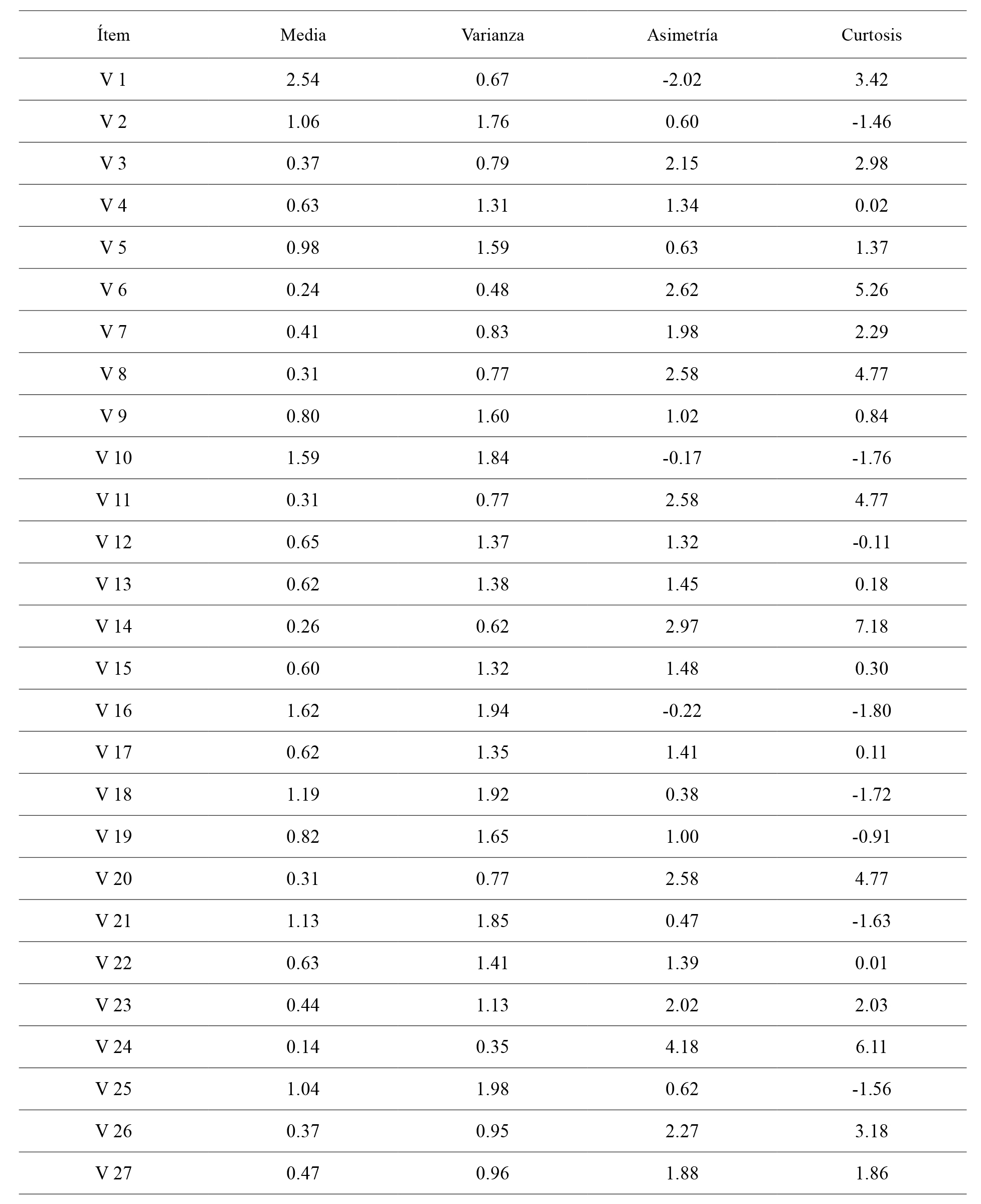

Participación política: para su evaluación se consideró la propuesta de Brussino et al. (2013). La escala de PP consta de 27 ítems (KMO .817, p < .000) que explicaron el 50.8 % de la varianza, con cinco factores o subescalas de participación política: participación política partidaria (9 ítems a = .82), gremial (3 ítems a = .60), de contacto (4 ítems a = .62), en redes sociales (4 ítems a = .61) y participación colectiva de alta intensidad/protesta (7 ítems a = .79). Estas incluyen acciones individuales y colectivas; convencionales y no convencionales, violentas y no violentas, y legales e ilegales. En las opciones de respuesta ante cada ítem sobre el comportamiento realizado en el último año, la persona evaluaba de manera ordinal el nivel de compromiso personal percibido en relación con cada acción que reportaba como realizada, a saber: 0 = no realiza ese comportamiento; 1= lo realiza con poco compromiso personal percibido; 2 = lo realiza con algo de compromiso personal, y 3= lo realiza con mucho compromiso personal percibido. En el Anexo se presenta la versión original de los ítems.

También se evaluaron las siguientes variables: identidad de género, edad, participación en organizaciones sociales —se preguntó si participaban de acciones políticas promovidas por organizaciones estudiantiles, centro vecinal, y otras organizaciones—, interés político (Brussino et al., 2015) y eficacia política interna y externa (Brussino et al., 2021).

Procedimiento

Los instrumentos de recolección de datos fueron administrados de forma domiciliaria, individual y oral por integrantes del equipo de investigación debidamente entrenados/as, enfatizando la naturaleza voluntaria de la participación en el estudio. Las personas participantes recibieron información escrita y oral sobre los objetivos del estudio y se garantizó el anonimato y la confidencialidad en el manejo de los datos. Para ello, se siguieron los lineamientos éticos para la investigación con seres humanos de la Sociedad Americana de Psicología (APA, 2017) y el marco normativo nacional sobre el manejo y la protección de datos personales (Ley Nacional n.° 25.326). Todo dato de información personal se mantuvo en archivos independientes a los conformados por las variables en estudio. El porcentaje de rechazo para participar de la encuesta poblacional fue relativamente bajo, de un 8 %.

Análisis de datos

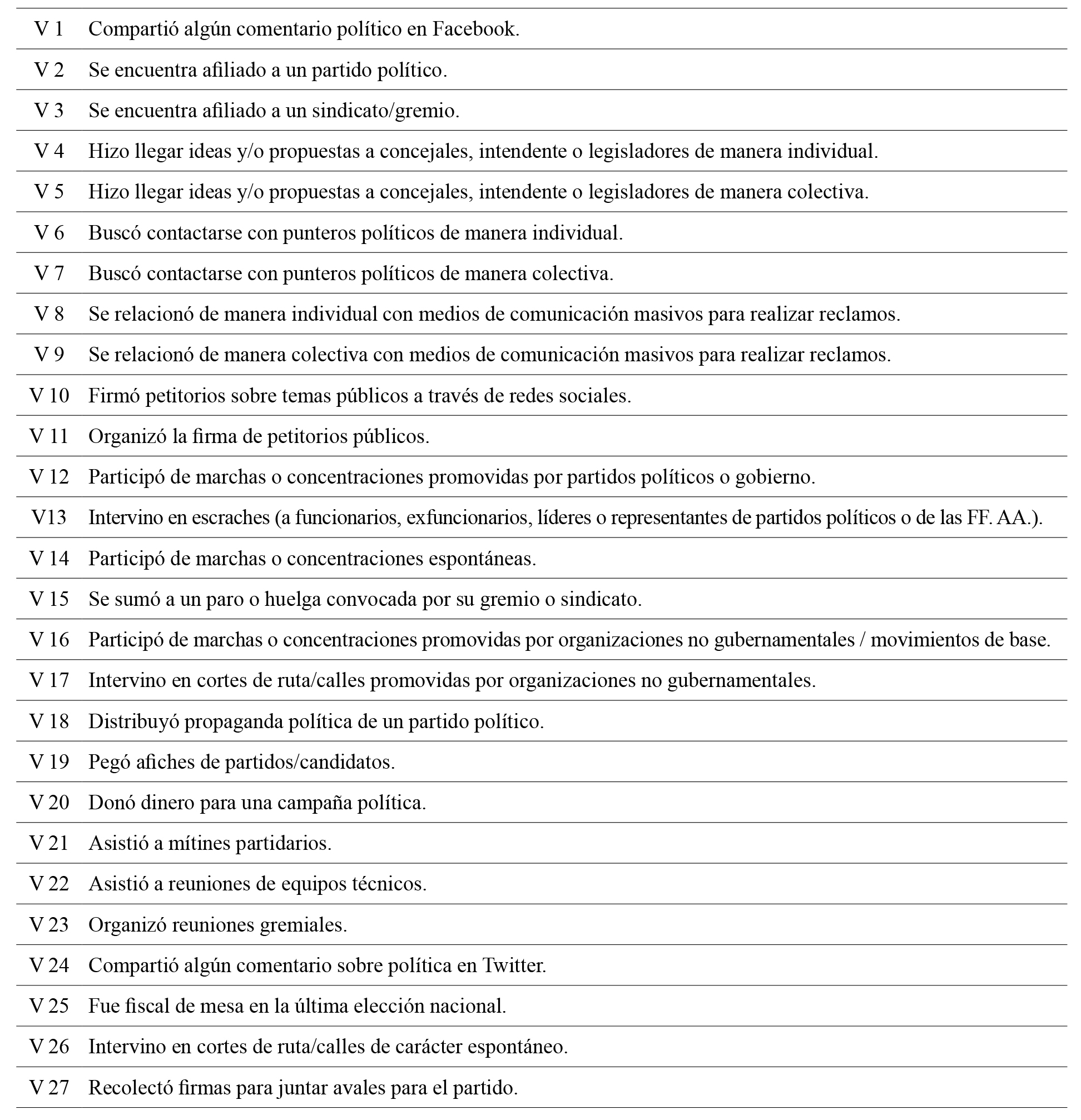

Se realizó un análisis estadístico de los ítems: (1) media aritmética; (2) varianza; (3) asimetría y (4) curtosis. Se observó que las distribuciones de los ítems superan los rangos de asimetría y curtosis considerados aceptables (± 1.5) (George & Mallery, 2001), para ser tratadas como normales. Por ello, se realizó un análisis factorial exploratorio para identificar si la estructura factorial más adecuada se correspondía con un estudio previo (Brussino et al., 2013) y para confirmar la propuesta de dimensionalización exploratoria se utilizó un análisis factorial confirmatorio con métodos robustos (Holgado-Tello et al., 2018). Concretamente, se utilizó una matriz de correlaciones policóricas con método de extracción mínimos cuadrados robustos no ponderados (RULS) y rotación Robust Promin (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2019). Para la valoración de los modelos se tuvieron en cuenta el estadístico %2 y su nivel de probabilidad asociado, además de otros índices de ajuste complementarios como el CFI (Comparative Fit Index/índice de ajuste comparativo), NFI (Normed Fit Index/ índice de ajuste normativo), GFI (Goodness of Fit Index/índice de bondad de ajuste), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) y RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation/raíz del error cuadrático medio de aproximación).

Por otra parte, se calculó la consistencia interna, considerada como indicador de fiabilidad a partir del coeficiente alfa de Cronbach y el omega de McDonald, considerando aceptables valores entre .70 y .90 (Campo-Arias & Oviedo, 2008). Por último, para la consideración de la validez concurrente, se calcularon los índices de correlación bivariada acordes a cada caso (estadístico de correlación de Pearson). Los datos fueron analizados con los paquetes estadísticos Factor 10.10 y AMOS 23.0.

Resultados

Cabe señalar que solo el 42.5 % de la muestra realiza alguna de las 27 actividades efectivas de PP relevadas, por lo cual es esperable que no se asuma una distribución de tipo normal de los ítems. El análisis de los ítems indicó que varios de ellos presentaban índices de asimetría y curtosis superiores al límite aceptable (± 1.5) para ser tratados como normales (Tabla 1).

Tabla 1 Media, varianza, asimetría y curtosis de los ítems de PP relevados

Fuente: elaboración propia (N = 1335).

Con el propósito de valorar si el análisis factorial es pertinente para analizar la estructura dimensional de la Escala de Participación Política (Brussino et al., 2013), previamente se calculó el índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett. El índice KMO mostró un valor de .86 y el test de Bartlett resultó estadísticamente significativo (con un valor de x2 aproximado de 8014.11; gl = 253; p < .000). Estos resultados, interpretados conjuntamente, indican que el análisis es pertinente y la estructura se corresponde con la hallada en el estudio previo. Con estos 27 ítems se observó una estructura de cinco factores que explicaban el 44.89 % de la varianza. Estos son: participación colectiva de alta intensidad, participación política partidaria, participación política en redes, participación política de contacto, y participación gremial. Se eliminaron 6 ítems cuyas cargas factoriales se encontraban por debajo de .40 o saturaban en más de un factor (V2, V11, V14, V20, V22 y V23). La estructura factorial de cinco factores, con 21 ítems, explicó un 53 % de la varianza. Cabe señalar que en esta solución la subescala de participación gremial pierde un ítem. Si bien esta no cumple con el criterio de tener al menos 4 ítems por factor con correlaciones iguales o superiores a .40 (Glutting et al., 2002), se resolvió valorar la viabilidad del modelo con este factor dada la importancia conceptual que reviste la participación gremial en la cultura política argentina. Debe recordarse además que, en la versión original de la escala, esta dimensión tenía 3 ítems, con lo cual tampoco cumplía con el criterio de contar con 4 ítems y, sin embargo, había resultado pertinente su inclusión en la dimensionalización propuesta en dicho estudio. El índice KMO del modelo propuesto mostró un valor de .94 y el test de Bartlett resultó estadísticamente significativo (con un valor de x2 aproximado de 15060.8; gl = 152; p < .000).

Con el fin de analizar con más detalle la evidencia de validez del constructo de tipo factorial de la Escala de Participación Política, se realizó un análisis factorial confirmatorio. Los parámetros de este modelo se obtuvieron utilizando el método de extracción mínimos cuadrados robustos no ponderados (RULS). Tras someter a prueba la estructura de cinco dimensiones de la escala y observar los resultados, se aprecia que los cinco factores subyacentes a la escala presentan covarianzas significativas (Tabla 2). Es de destacar: (a) la covarianza entre factor participación colectiva de alta intensidad (Fc1) con el factor participación política en redes (Fc3) y participación política de contacto (Fc4), .56 y .40 p < .001; (b) la covarianza entre el factor participación política partidaria (Fc2) y participación política de contacto (Fc4), .62 p < .001; y (c) el factor participación política en redes (Fc3) y participación política de contacto (Fc4), .48 p < .001.

Tabla 2 Covarianza entre factores de la Escala de Participación Política (PP)

Fuente: elaboración propia (N = 1 335). Nota. Fc1 = participación colectiva de alta intensidad, Fc2 = participación política partidaria, Fc3 = participación política en redes, Fc4 = participación política de contacto, Fc5 = participación gremial.

Además, todos los ítems obtuvieron cargas factoriales —con coeficientes de regresión estandarizados— estadísticamente significativas para p < .000 (Figura 1).

Figura 1. Gráfico de la estructura resultante del análisis factorial confirmatorio de la Escala de Participación Política (PP)

Fuente: elaboración propia (N = 1 335). Nota. Fc1 = participación colectiva de alta intensidad, Fc2 = participación política partidaria, Fc3 = participación política en redes, Fc4 = participación política de contacto, Fc5 = participación gremial.

Los resultados de aplicar los estadísticos de bondad de ajuste resultantes en este modelo fueron los siguientes: x2 y probabilidad asociada (x2 = 387.79; gl = 101; p < .000); CFI = .98; NFI = .96; GFI = .97; AGFI = .96 y RMSEA = .05. Según estos resultados, se puede concluir que este modelo muestra un ajuste admisible, ya que los valores de los índices de ajuste global del modelo CFI, NFI, GFI y AGFI cumplen todos con el criterio de ser mayores o iguales que .95 y el de RMSEA es menor o igual que .05 (Ferrando & Arguiano-Carrasco, 2010; Ruiz et al., 2010).

La consistencia interna de las subescalas de participación política, estimada mediante el alfa de Cronbach y omega de McDonald fue de α .80 y ω .83 para participación política partidaria —la cual incluye comportamientos como ser fiscal de mesa en la última elección nacional, distribuir propaganda política de un partido político o pegar afiches de partidos/candidato, por ejemplo—; α .72 y ω .77 para participación colectiva de alta intensidad —con acciones como intervenir de escraches, participar de marchas o concentraciones, o intervenir en cortes de ruta o calles promovidos por organizaciones no gubernamentales, entre otras—; α .70 y ω .73 para participación política de contacto —incluyendo el hacer llegar ideas y/o propuestas a concejales, intendente o legisladores de manera individual o colectiva, o buscar contactarse con punteros políticos de manera individual o colectiva—; α .68 y ω .70 para participación política en redes —con acciones como compartir algún comentario político en Facebook, o firmar petitorios difundidos a través de redes sociales, entre otras—, y α .53 y ω .56 para participación gremial —que contiene el sumarse a un paro o huelga convocada por su gremio o sindicato y el estar afiliado/a a un sindicato—. A excepción de la subescala de participación gremial, que quedó conformada por solo estos dos ítems, los valores se mostraron dentro de los límites aceptables.

Por último, y para establecer evidencia de validez basada en la relación con otras variables se aplicó el estadístico de correlación de Pearson para estimar el nivel de asociación entre las dimensiones de participación política y participar en organizaciones sociales, eficacia política (interna y externa) y el interés político (véase Tabla 3). Las relaciones halladas son consistentes con la evidencia empírica, ratificándose relaciones positivas y significativas entre las variables bajo análisis, con excepción de la vinculación entre PP gremial con participación en organizaciones estudiantiles y ambientalistas. Cabe destacar también que la PP colectiva de alta intensidad, y la PP en redes se asocian con mayor intensidad que los otros factores con la participación en organizaciones estudiantiles y ambientalistas, y la PP de contacto se vincula con mayor intensidad a la participación en organizaciones barriales y/o vecinales. La PP partidaria, por su parte, presenta una asociación más fuerte con el interés por la política y con la eficacia política externa, como era esperable.

Tabla 3 Correlaciones bivariadas entre los factores de PP y participación en organizaciones sociales, eficacia política e interés político

Fuente: elaboración propia (N = 1 335). Nota. sign. ** .001; * .05.

Discusión

Tras décadas de estudio sobre la participación política en todo el mundo, vale preguntarse por qué sería importante seguir explorando en torno a la operacionalización de este constructo. Por un lado, como han advertido Ekman y Amnâ (2012), incluso cuando la concepción de PP se ha ido ampliando, los repertorios de prácticas analizadas continúan siendo relativamente limitados: no suelen contemplar acciones que adquieren creciente reconocimiento social, se consideran las acciones evaluadas de forma individualizada y no como índices agregados con un criterio estadístico y teórico, o bien, no se condicen con miradas sobre la democracia que trascienden los enfoques liberales representativos más convencionales. Esto puede llevar a subestimar el nivel real de implicación ciudadana, a la vez que sobredimensionar comportamientos políticos tradicionales que, no obstante, no gozan del mismo nivel de reconocimiento o intensidad en la actualidad (Sorribas & Brussino, 2017; Theocharis & van Deth, 2018). Aunque algunos trabajos han propuesto ampliar la conceptualización de participación política a participación ciudadana (Morales, 2005), estas reconceptualizaciones refuerzan una mirada del comportamiento político como un conjunto de prácticas relativamente estables. A su vez, evaluar los repertorios de PP requiere necesariamente incorporar las valoraciones subjetivas de las prácticas, puesto que este conjunto plausible de acciones se configura como una creación colectiva que supone algún tipo de reconocimiento por un grupo o sociedad en un contexto dado.

En esa línea, el presente estudio buscó explorar las dimensiones de la participación política de la ciudadanía de Argentina, considerando para ello no solo la realización de acciones políticas concretas, sino también el nivel de compromiso personal percibido con relación a cada una de ellas. Ello se emparenta con estrategias utilizadas en otras investigaciones, que incorporan a la medición de la PP dimensiones de implicación subjetiva, tales como el estudio de Cohen et al. (2001), de Ekman y Amnâ (2012) o de Sorribas y Brussino (2013a), profundizando el análisis de la PP a través de la incorporación de opciones que no se agoten solo en expresiones manifiestas de PP (Taló & Mannarini, 2015).

No obstante, a diferencia de la mayoría de dichos estudios, la presente propuesta evita en su aproximación subjetiva que incorpore ciertos constructos motivacionales a la operacionalización de la PP —interés por la política, sofisticación cognitiva, sentimiento de obligación cívica, identificación grupal, etc.—, los cuales en verdad constituyen factores psicológicos explicativos de las prácticas que no podrían quedar contenidos en su propia medición y definición. Al respecto, dichos factores fueron considerados en nuestros análisis, en tanto evidencia de validez concurrente de la escala analizada, encontrando relaciones esperadas entre la medida propuesta y las escalas de eficacia política (interna y externa), participación en organizaciones sociales, e interés político. Asimismo, la propuesta aquí reseñada se diferencia de otros instrumentos que indagan excluyentemente la realización (o no) de las prácticas relevadas, o bien su frecuencia de realización (Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012), los cuales no permiten advertir en qué medida dichos comportamientos gozan de reconocimiento e integran repertorios de acción política socialmente compartidos.

Los resultados del análisis de estructura de la medida propuesta evidenciaron que el modelo resultante se corresponde con lo esperado según estudios previos (Brussino et al., 2013), denotando que los indicadores de ajuste son aceptables y generalizables a la población, dado que se trabajó con una muestra probabilística en tres conglomerados urbanos de Argentina. Así, la medida analizada ratifica la multidimensionalidad de la PP, en consonancia con estudios previos en otros contextos (Ekman & Amnâ, 2012; Theocharis & van Deth, 2018; Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012), y se presenta como un instrumento adecuado para su indagación en población general.

En otro orden, los resultados indican una importante covariación entre los diferentes factores de la escala, sugiriendo que la ciudadanía recurre a más de un repertorio de acciones para expresarse políticamente. Ello abona la temprana presunción de Barnes y Kaase (1979), de que las distintas formas de participación no son excluyentes, y se alinea con antecedentes empíricos recientes y locales (Sorribas & Brussino, 2017).

Como desafíos a futuro, resulta importante subrayar la necesidad de continuar trabajando la dimensión gremial de la PP que, en esta muestra poblacional, pierde ítems y presenta una baja confiabilidad. Al respecto, una hipótesis explicativa a testear en futuros estudios se vincula con la crisis de desconfianza en este tipo de organizaciones, lo cual podría haber impactado en que la presencia poblacional de esta práctica no sea tan significativa, tratándose de una dimensión de la PP poco relevante para este grupo. Futuros abordajes requerirán profundizar en los determinantes tanto subjetivos y psicopolíticos, en especial los posicionamientos ideológicos (Van der Meer et al., 2009), así como factores de personalidad (Peretti et al., 2022; Johann et al., 2020), y los factores sociodemográficos e institucionales de cada uno de los tipos de PP aquí relevados. Así mismo, se recomienda continuar explorando en estudios poblacionales las particularidades de la no-participación (Ekman & Amnâ, 2012; Taló & Mannarini, 2015), en cuanto aspecto específico que puede exceder los repertorios de acción política socialmente reconocidos, pero que recoge un modo de desvinculación política (en algunos casos, activa) de casi la mitad de la población que participó del estudio.

En este marco, es necesario continuar trabajando en la aplicación de la presente propuesta, en los abordajes sobre participación comunitaria, los cuales cuentan con una relevante tradición en América Latina (Briceño-León, 1998). La participación comunitaria remite a muy diversos esfuerzos colectivos por conciliar prácticas de intervención (que pueden no ser estatales) y comunidad. Para Montero (2003), las prácticas participativas son un aspecto irreductible de dicha implicación comunitaria, siendo las prácticas decisionales y autogestivas los niveles deseables de participación comunitaria. De allí, que algunas de las acciones relevadas por nuestra propuesta —sobre todo las que refieren a las realizadas en colectivo— podrían ayudar a estudiar algunas de estas situaciones, siempre y cuando, como aclaran Delfino y Zubieta (2010), presenten una clara proyección política; en caso contrario, no deberían clasificarse como participación política. Asimismo, debe preverse que el nivel de análisis de la presente propuesta de medición es individual, mientras que los estudios de participación comunitaria son eminentemente colectivos y/o comunitarios.

Con todo, el presente trabajo abona una línea de análisis que busca otorgar herramientas para conocer de forma precisa las expresiones participativas de la ciudadanía en un contexto determinado, y alejarse de visiones fatalistas sobre el involucramiento ciudadano (Varela et al., 2015). Ello posibilita la construcción de buenos diagnósticos en torno a la participación ciudadana, otorgando herramientas pertinentes para la promoción de la participación, así como para el diseño de políticas públicas o de dispositivos gubernamentales orientados a la promoción ciudadana, tareas que no pueden realizarse en un vacío social, o sin evidencia empírica ajustada al contexto. Asimismo, contar con herramientas de medición con validez ecológica que contribuyan a visibilizar todas las formas de acción política de la ciudadanía permite comprender las expresiones ciudadanas, otorgando elementos para habilitar la escucha de las demandas en cuestión. En esa línea, nuestra contribución abona el terreno de reflexión en torno a la articulación entre diseño y ejecución de políticas públicas y participación ciudadana, en la línea de las preocupaciones de Larrosa Haro y Lazo Trujillo (2012). Apostamos así, a una ciencia puesta al servicio de una ciudadanía que activa desde distintos canales, una ciencia comprometida que pueda leer las marcas de su tiempo histórico.

Referencias

Adler, R. P., & Goggin, J. (2005). What do we mean by 'Civic Engagement'? Journal of Transformative Education, 3(3), 236-253. https://doi.org/10.1177/1541344605276792

American Psychological Association [APA]. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. https://www.apa.org/ethics/code/

Angeli, L., Delfino, G., & Zubieta, E. (2016). Participación ciudadana en la era digital: modalidades y factores sociodemográficos asociados. Anuario de Investigaciones, 23(1), 125-132. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-16862016000100012&script=sci_arttext

Barnes, S., & Kaase, M. (1979). Political action: Mass participation in five Western democracies. Sage.

Bazán, A., De la Vega, J., Dreizik, M., & Imhoff, D. (2018). Trayectorias de militancia y procesos de socialización política de estudiantes universitarios/as de Córdoba (Argentina). Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(1), 297-313. https://doi.org/10.11600/1692715x.16118

Binder, M. (2021). Enhancing democracy: Can civic engagement foster political participation? Social Science Quarterly, 102(1), 47-68. https://doi.org/10.1111/ssqu.12882

Briceño-León, R. (1998). El contexto político de la participación comunitaria en América Latina. Cadernos De Saúde Pública, 14, S141-S147. https://doi.org/10.1590/S0102-311X1998000600013

Brussino, S., & Rabbia, H. H. (2007). Análisis psicosocial de las tipologías de vinculación política de Dalton en la Argentina post 2001. Revista de Psicología Política, (35), 53-67. https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N35-3.pdf

Brussino, S., Alonso, D., & Dreizik, M. (2013). Psicología política del comportamiento de voto: la elección presidencial 2011 en Argentina. Psicologia Politica, 13(28), 453-470. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_art-text&pid=S1519-549X2013000300004

Brussino, S., Alonso, D., & Imhoff, D. (2015). Dimensiones culturales, afectivas y cognitivas del comportamiento de voto al kirchnerismo. Psicologia & Sociedade, 27(2), 351-361. https://doi.org/10.1590/1807-03102015v27n2p351

Brussino, S., Imhoff, D., Paz García, A. P., Alonso, D., Rabbia, H. H., Dreizik, M., & Acuña, M. I. (2021). Heterogeneidades y policromías de las culturas políticas locales. Indagación psicopolítica de los casos de Salta, Córdoba y Neuquén (Argentina). Revista SAAP, 15(1), 183-210. https://doi.org/10.46468/rsaap.15.LN2

Brussino, S., Rabbia, H. H., & Sorribas, P. M. (2009). Perfiles sociocognitivos de la participación política de los jóvenes. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 43(2), 279-287. https://www.redalyc.org/pdf/284/28412891009.pdf

Brussino, S., Sorribas, P. M., Rabbia, H. H., & Imhoff, D. (2013). Enfrentando los desafíos en la evaluación de la participación política: aportes a la discusión sobre indicadores y escalas. Polis. Revista Latinoamericana, 12(35), 381-404. https://doi.org/10.4067/s0718-65682013000200017

Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E. (1954). The voter decides. Greenwood Press.

Campo-Arias, A., & Oviedo, H. C. (2008). Propiedades psicométricas de una escala: la consistencia Interna. Revista de Salud Pública, 10(5), 831-839. https://doi.org/10.1590/s0124-00642008000500015

Cantillana Peña, C., Contreras Aguirre, G., Morales Quiroga, M., Oliva, D., & Perelló, L. (2017). Malestar con la representación democrática en América Latina. Política y Gobierno, 24(2), 245-274. http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1015

Chrona, S., & Capelos, T. (2017). The political psychology of participation in Turkey: Civic engagement, basic values, political sophistication and the young. Southeast European and Black Sea Studies, 17(1), 77-95. https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1235002

Cohen, A., Vigoda, E., & Samorly, A. (2001). Analysis of the mediating effect of personal - psychological variables on the relationship between socio-economic status and political participation: A structural equations framework. Political Psychology, 22(4), 727-757. https://doi.org/10.1111/0162-895x.00260

Conge, P. J. (1988). The concept of political participation: Toward a definition. Comparative Politics, 20(2), 241-249. https://doi.org/10.2307/421669

Cuello Pagnone, M. (2018). Participación política de mujeres y varones universitarias/os: representaciones sociales y brecha de género. Investigaciones en Psicología, 23(2), 37-53. https://doi.org/10.32824/investigpsicol.a23n2a4

Cuevas Ossandon, R., & Villalobos Dintrans, C. (2017). Disposición de los latinoamericanos hacia la protesta. Un análisis exploratorio a partir de Latinobarómetro 2015. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 8(2), 187-211. https://doi.org/10.7770/rchdcp-V8N2-art1297

Delfino, G. I., & Zubieta, E. M. (2010). Participación política: concepto y modalidades. Anuario de Investigaciones, 17, 211-220. https://www. scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-16862010 000100020&script=sci_arttext

Delfino, G. I., & Zubieta, E. M. (2014). Participación política pacífica y agresiva: aprobación y eficacia atribuida. Psicología Política, (48), 25-46. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/35591

Delfino, G. I., Beramendi, M., & Zubieta, E. M. (2019). Participación social y política en Internet y brecha generacional. Revista de Psicología (PUCP), 37(1), 195-216. https://doi.org/10.18800/psico.201901.007

Delfino, G. I., Fernández, O., & Zubieta, E. M. (2007). Participación política no convencional, valores culturales e ideología política: un estudio con estudiantes universitarios. Investigaciones en Psicología, 12(2), 69-88. https://pesquisa.bv-salud.org/portal/resource/pt/lil-528361

Delfino, G. I., Zubieta, E. M., & Muratori, M. (2013). Tipos de participación política: análisis factorial confirmatorio con estudiantes universitarios de Buenos Aires, Argentina. Psicología Política, 13(27), 301-318. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7431652

Della Porta, D., & Diani, M. (2006). Social movements: An introduction. Blackwell.

Dorofeev, S., & Grant, P. (2006). Statistics for real-life sample surveys. Non-simple-random samples and weighted data. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511543265.001

Ekman, J., & Amnâ, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. Human Affairs, 22, 283-300. https://doi.org/10.2478/s13374012-0024-1

Ferrando, P. J., & Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de investigación en psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33. https://www.redalyc.orgpdf/778/77812441003.pdf

Gastil, J., & Xenos, M. (2010). Of attitudes and engagement: Clarifying the reciprocal relationship between civic attitudes and political participation. Journal of Communication, 60(2), 318-343. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2010.01484.x

George, D., & Mallery, P. (2001). SPSS for Windows. A Pearson Education.

Glutting, J., Monaghan, M., Adams, W., & Sheslow, D. (2002). Some psychometric properties of a system to measure ADHD among college students. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34(4), 194-209. https://doi.org/10.1080/07481756.2002.12069037

Gøtzsche-Astrup, J., & G0tzsche-Astrup, O. (2022). Cultural models of contention: How do the public interpret the repertoire of contention? Sociology, 57(3), 586-605. https://doi.org/10.1177/00380385221109698

Holgado-Tello, F. P., Morata-Ramírez, M. A., & Barbero García, M. I. (2018). Confirmatory factor analysis of ordinal variables: A simulation study comparing the main estimation methods. Avances en Psicología Latinoamericana, 36(3), 601-617. http://dx.doi.org/10.12804/revistas. urosario.edu.co/apl/a.4932

Imhoff, D., & Brussino, S. (2013). Participación sociopolítica infantil y procesos de socialización política: exploración con niños y niñas de la ciudad de Córdoba/Argentina. Revista Liberabit, 19(2), 205-213. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272013000200006&scrip-t=sci_abstract

Imhoff, D., Gariglio, C., Ponce, V., Díaz, B., & Pilatti, A. (2014). Activismo ambiental: relación con variables psicosociales y psicopolíticas en activistas y no activistas de Argentina. Bilingual Journal of Environmental Psychology, 5(2-3), 350-374. https://doi.org/10.1080/21711976.2014.957541

Imhoff, D., Gutiérrez, Y., & Brussino, S. (2011). Jóvenes y ciudadanía: indagación acerca del modo de ejercicio de la ciudadanía de los/as jóvenes a partir de la relación de las orientaciones psicológicas de la politización juvenil con la participación política. Revista Tesis, 1(1), 21-38. http://revistas.unc.edu.ar/index.php/tesis/issue/view/312

Instituto Nacional de Estadística y Censos [Indec]. (2015). Encuesta Nacional de Jóvenes 2014. Principales resultados. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/resulta-dos_enj_2014.pdf

Jeroense, T., & Spierings, N. (2023). Political participation profiles. West European Politics, 46(1), 1-23. https://doi.org/10.1080/01402382.2021.2017612

Johann, D., Steinbrecher, M., & Thomas, K. (2020). Channels of participation: Political participant types and personality. Plos One, 15(10), Article e0240671. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240671

Kaase, M., & Marsh, A. (1979). Political action repertory: Changes over time and a new typology. En S. H. Barnes & M. Kaase (Eds.), Political action: Mass participation in five western democracies (pp. 137-166). Sage.

Larrosa Haro, M., & Lazo Trujillo, M. L. (2012). Apuntes para un estudio comparado de las vías institucionalizadas de participación ciudadana. Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 73(33), 37-58. https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/126/218

Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P. J. (2019). Robust Promin: un método para la rotación de factores de diagonal ponderada. Liberabit, 25(1), 99-106. http://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2019.v25n1.08

Mannarini, T., Legittimo, M., & Caló, T. (2008). Determinants of social and political participation among youth: A preliminary study. Psicología Política, 36, 95-117. https://www.uv.es/garzon/ psicologia%20politica/N36-5.pdf

Maza, C. (1999). Juventud y participación política. Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (47), 219-234. https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/590/741

Milbraith, L. W., & Goel, M. L. (1977). Political participation: How and why do people get involved in politics? (2a ed.). Rand McNally.

Millaleo, S., & Velasco, P. (2013). Activismo digital en Chile. Repertorios de contención e iniciativas ciudadanas. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y El quinto poder. https://www.fdd.cl/wp-content/uploads/2014/03/activismo-digital-en-Chile.pdf

Montero, M. (2003). Teoría y praxis de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad. Paidós.

Morales, L. (2005). ¿Existe una crisis participativa? La evolución de la participación política y el asociacionismo en España. Revista Española de Ciencia Política (13), 51-87. https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37411

Nieto, F., & Somuano, F. (2020). Participar o no participar: análisis tipológico de la participación ciudadana de los mexicanos. Revista de Ciencia Política, 40(1), 49-72. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2020000100049

Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: Reinventing political activism. Cambridge University Press.

Ortiz Ayala, A., & Orozco, M. M. (2015). Involucramiento, participación política y tipología del consumo de medios en Colombia. Signo y Pensamiento, 34(66), 80-94. https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp34-66.ippt

Peretti, A., Rabbia, H. H., & Brussino, S. (2022). Factores de personalidad y variables mediadoras en su relación con la participación política de estudiantes universitarios/as. Psocial, 8(1), 1-16. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672371222003

Polo, L., Godoy, J. C., Imhoff, D., & Brussino, S. (2014). Following the tracks of an emerging area: Bibliometric analysis of Latin-American political psychology in the 2000-2010 period. Revista Universitas Psychologica, 13(5), 2047-2057. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy13-5.ftea

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and Schuster.

Ramírez, R., Ackerman, J. M., & Gallardo, G. (2021). Hallazgos y reflexiones de la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021. PUEDJS, UNAM. https://puedjs.unam.mx/encuestas/wp-content/uploads/2022/05/HALLAZGOS-REFLEXIONES-FINAL.pdf

Rivera, S. (2019). Confianza y participación política en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 64(235), 555-583. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2019.235.65728

Ruiz, M. A., Pardo, A., & San Martín, R. (2010). Modelos de ecuaciones estructurales. Papeles del Psicólogo, 31(1), 34-45. https://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1794.pdf

Sanz Álvarez, R. (2002). El cinismo político de la ciudadanía española: una propuesta analítica para su estudio. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Somuano, F. (2005). Más allá del voto: modos de participación política no electoral en México. Foro Internacional, 45(1), 65-88. https://www.redalyc.org/pdf/599/59911175003.pdf

Sorribas, P. M., & Brussino, S. (2013a). La participación política contenciosa: desarrollo de un modelo explicativo desde la cognición social. Quaderns de Psicologia, 15(2), 7-22. https://quadernsdepsicologia.cat/article/view/v15-n2-sorribas-brussino

Sorribas, P. M., & Brussino, S. (2013b). La participación política orientada al sistema representativo: dimensiones y factores explicativos. Psicología Política, 47, 91-112. https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N47-5.pdf

Sorribas, P. M., & Brussino, S. (2017). Dimensiones y factores explicativos de la participación política: la relevancia del enfoque psico-social. En S. Brussino (Coord.), Políticamente. Contribuciones desde la psicología política en Argentina (pp. 103-130). Conicet. https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4910

Taló, C., & Mannarini, T. (2015). Measuring participation: Development and validation the participatory behaviors scale. Social Indicators Research, 123(3), 799-816. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0761-0

Tarrow, S. (1994). Power in movement. Social movements, collective action andpolitics. Cambridge University Press.

Temkin, B., & Flores-Ivich, G. (2017). Tipos de participación política y bienestar subjetivo: un estudio mundial. Estudios Sociológicos, 35(104), 319-341. https://doi.org/10.24201/es.2017v35n104.1544

Theocharis, Y., & Van Deth, J. (2018). The continuous expansion of citizen participation: A new taxonomy. European Political Science Review, 10(1), 139-163. https://doi.org/10.1017/S1755773916000230

Tintaya Orihuela, M. A., & Cueto Saldívar, R. M. (2021). Factores psicosociales asociados a la participación política no convencional en una muestra de jóvenes ciudadanos en Lima, Perú. Revista de Psicología, 39(2), 933-1004. https://doi.org/10.18800/psico.202102.015

Van der Meer, T., Van Deth, J. W., & Scheepers, P. L. (2009). The politicized participant: Ideology and political action in 20 democracies. Comparative Political Studies, 42(11), 1426-1457. https://doi.org/10.1177/0010414009332136

Varela, E., Loreto Martínez, M., & Cumsille, P. (2015). ¿Es la participación política convencional un indicador del compromiso cívico de los jóvenes? Universitas Psychologica, 14(2), 731-746. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/4160/12564

Verba, S., & Nie, N. (1972). Participation in America: Political democracy and social equality. Harper & Row.

Vergara-Lope, S., & Hevia de la Jara, F. J. (2012). Para medir la participación. Construcción y validación del Cuestionario Conductas de Participación (CCP). Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 57(215), 35-67. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182012000200002&lng=es&tlng=es

Wada, T. (2016). Rigidity and flexibility of repertoires of contention. Mobilization: An International Quarterly, 21(4), 449-468. https://doi.org/10.17813/1086-671X-21-4-449

Waeterloos, C., Walrave, M., & Ponnet, K. (2021). Designing and validating the Social Media Political Participation Scale: An instrument to measure political participation on social media. Technology in Society, 64, Article 101493. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101493

Zamudio-Sosa, A., & Montero-López, M. (2022). Emociones, obligación moral y eficacia colectiva en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, 8(1), 22-42. https://doi.org/10.22402/j.rdipycs.unam.e.8.01.2022.419

Apéndice

Ítems de la escala original sometida a análisis