10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.11683

Artículos

Danielle Andrade Silva de Castro 1

Sylvia Domingos Barrera 2

1  0000-0002-3889-4674, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil

0000-0002-3889-4674, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil

2  0000-0001-7924-2755, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil

0000-0001-7924-2755, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por meio da bolsa de doutorado outorgada à primeira autora.

Correspondências referentes a este manuscrito devem ser enviadas à Sylvia Domingos Barrera, endereço para correspondência: Rua João Manoel Marinho, 180, CEP: 14.090-258. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

sylviadbarrera@gmail.com

sylviadbarrera@gmail.com

Recebido: fevereiro 23, 2023

Aceito: fevereiro 7, 2025

Para citar este artículo: Castro, D. A. S. de., & Barrera, S. D. (2024). Efeitos do treinamento breve em consciência silábica versus fonêmica em pré-escolares. Avances en Psicología Latinoamericana, 42(3), 1-16. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.11683

Resumo

A consciência fonológica é um importante preditor da alfabetização; entretanto, não há consenso sobre qual é a unidade fonológica (sílaba ou fonema) mais relevante a ser desenvolvida, havendo a hipótese de que esta varie em função da estrutura ortográfica da língua. Nesse contexto, este estudo, de delineamento quase experimental, tem como objetivo comparar os efeitos de intervenções em consciência fonêmica versus silábica, aplicadas a 64 pré-escolares falantes do português brasileiro, sobre habilidades de consciência fonológica, conhecimento de letras, leitura e escrita de palavras. Tais habilidades foram avaliadas antes e após as intervenções, sendo os participantes alocados, de forma balanceada, em três grupos (dois de intervenção e um controle), com base nos desempenhos obtidos no pré-teste. O grupo fonêmico participou de 12 sessões de treino focado em consciência fonêmica; o grupo silábico, de 12 sessões de treino em consciência silábica; e o grupo controle, de 12 sessões de contação de histórias. Os resultados indicam que os grupos fonêmico e silábico comparados ao controle mostraram ganhos estatisticamente significativos em consciência fonológica e marginalmente significativos em conhecimento das letras e leitura de palavras. Comparações entre os grupos de intervenção, indicaram superioridade do grupo fonêmico em consciência fonológica, conhecimento de letras e leitura.

Palavras-chave: consciência silábica; consciência fonêmica; alfabetização emergente; leitura; escrita.

Resumen

La conciencia fonológica es un predictor importante de la alfabetización. Sin embargo, no hay consenso sobre la unidad fonológica (sílaba o fonema) más relevante a desarrollar, puesto que existe la hipótesis de que dicha unidad varía dependiendo de la estructura ortográfica de la lengua. En este contexto, el estudio, desarrollado con un diseño cuasi-experimental, tiene como objetivo comparar los efectos de las intervenciones en conciencia fonémica vs. conciencia silábica, aplicadas a 64 preescolares hablantes de portugués brasileño, sobre la conciencia fonológica, el conocimiento de letras, la lectura y la escritura de palabras. Estas habilidades se evaluaron antes y después de las intervenciones, y los participantes fueron asignados, de manera equilibrada, a tres grupos, en función de los desempeños obtenidos en la prueba previa. El grupo fonémico participó en 12 sesiones de entrenamiento enfocadas en conciencia fonémica; el grupo silábico, en 12 sesiones de entrenamiento en conciencia silábica; y el grupo control, en 12 sesiones de narración de cuentos. Los resultados indican que los grupos fonémico y silábico, en comparación con el control, mostraron ganancias estadísticamente significativas en la conciencia fonológica y ganancias marginalmente significativas en el conocimiento de las letras y la lectura. Comparando los grupos de intervención, los resultados indicaron superioridad del grupo fonémico en consciencia fonológica, conocimiento de letras y lectura.

Palabras clave: conciencia silábica; conciencia fonémica; alfabetización emergente; lectura; escritura.

Abstract

Phonological awareness is an important predictor of literacy; however, there is no consensus on the most relevant phonological unit (syllable or phoneme) to be developed, hypothesis that such unit varies according to the orthographic structure of the language. This study, conducted with a quasi-experimental design, aimed to compare the effects of interventions in phonemic vs. syllabic awareness, applied to 64 kindergarteners speaking Brazilian Portuguese, on phonological awareness skills, knowledge of letters, reading and writing of words. These competencies were assessed before and after the interventions, and the participants were assigned, in a balanced manner, to three groups (two intervention groups and one control group), according to their performance obtained in the pre-test. The phonemic group participated in 12 training sessions focused on phonemic awareness, the syllabic group in 12 training sessions focused on syllabic awareness, and the control group in 12 storytelling sessions. The results indicate that the phonemic and syllabic groups, compared to the control, showed statistically significant gains in phonological awareness and marginally significant gains in letter knowledge and word reading. Comparisons between the intervention groups showed superiority of the phonemic group in phonological awareness, letter knowledge and reading.

Keywords: syllabic awareness; phonemic awareness; emergent literacy; reading; writing.

Antes de iniciar o processo de alfabetização formal, ainda na pré-escola, as crianças podem e devem desenvolver competências de literacia emergente que serão importantes para o aprendizado da leitura e da escrita, habilidades estas que terão papel determinante em sua trajetória escolar. Dentre as competências de literacia emergente, destacam-se o conhecimento das letras do alfabeto e a consciência fonológica (National Early Literacy Panel—NELP, 2008). O conhecimento das letras refere-se à familiaridade das crianças com as formas das letras, seus nomes e os seus sons correspondentes (Piasta et al., 2016). Já a consciência fonológica é definida como a habilidade de analisar e refletir, de forma consciente, sobre a estrutura sonora da linguagem oral (Seabra & Capovilla, 2010), envolvendo a capacidade de isolar, manipular e combinar, de forma deliberada, as unidades fonológicas da língua oral (Barrera & Maluf, 2003). A expressão "consciência fonológica" é, portanto, um constructo multidimensional usado genericamente para se referir à atenção consciente às diferentes unidades sonoras das palavras, como sílabas, rimas, aliterações e fonemas. "Consciência fonêmica", por sua vez, é um constructo mais específico e mais fortemente associado à aprendizagem da leitura e da escrita, referindo-se à habilidade para detectar e manipular as menores unidades sonoras da fala, ou seja, os fonemas (Barrera & Santos, 2014).

Na abordagem da psicologia cognitiva, há diversos modelos evolutivos da aprendizagem da leitura e da escrita que descrevem os processos básicos e as habilidades que surgem, mudam e evoluem de acordo com a progressão das habilidades de leitura e escrita (Ehri, 1997, 2013; Frith, 1985). Um dos modelos amplamente reconhecidos é o de Ehri (1997, 2013), que propôs quatro fases no desenvolvimento da habilidade de reconhecimento de palavras escritas (leitura), as quais também se aplicam à descrição da evolução das habilidades de escrita. Na primeira fase, denominada "pré-alfabética", a leitura ainda não envolve o estabelecimento de relações entre grafemas e fonemas e o reconhecimento da palavra escrita é baseado na memorização de pistas visuais. Nesta fase, crianças pré-escolares são capazes de reconhecer o nome de marcas e/ou produtos, por exemplo. No caso da escrita, observa-se a grafia de rabiscos, letras aleatórias e/ou pseudoletras. Na segunda fase, denominada "alfabética parcial", a criança usa o reconhecimento de algumas letras das palavras (usualmente primeira e última) para, a partir do conhecimento de seus nomes e/ou sons, chegar ao reconhecimento da palavra. Nessa fase, o mapeamento ortográfico é parcial e ela pode ainda utilizar pistas visuais como apoio para o reconhecimento de algumas palavras. Na escrita, começam a ser produzidas grafias com algumas letras utilizadas de forma adequada, geralmente também no início da palavra. A terceira fase, "alfabética plena", caracteriza-se pelo desenvolvimento efetivo das habilidades de decodificação, na leitura, e de codificação, na escrita, baseadas no domínio do princípio alfabético das correspondências entre grafemas e fonemas. Por fim, na fase "alfabética consolidada", o aprendiz passa a realizar a leitura e a escrita apoiado na memória de padrões ortográficos mais amplos que as letras (morfológicos e lexicais), indicando o ponto em que as habilidades de reconhecimento de palavras e de produção da escrita se automatizam. Nesse modelo, o conhecimento das letras do alfabeto e o desenvolvimento da consciência fonológica, particularmente a consciência fonêmica, são considerados as competências fundamentais que dão suporte à aprendizagem da leitura e da escrita.

Ehri (1997, 2013), assim como Frith (1985), considera que as habilidades de leitura e de escrita, embora fortemente relacionadas, não apresentam desenvolvimento completamente paralelo durante o processo de alfabetização, justificando as defasagens observadas ao afirmar que "[o] ato de ler envolve uma resposta, a de pronunciar uma palavra. Ao contrário, o ato de escrever envolve múltiplas repostas, escrever várias letras na sequência correta. Escrever adequadamente exige da memória mais informações que ler palavras" (Ehri, 1997, p. 264). Essa dissociação entre os processos usados para ler e escrever durante a evolução dessas aprendizagens pode ser explicada também pela direção dos processos. São processos que envolvem formas diferentes de consciência grafofonêmica, isto é, reconhecer relações grafemas-fonemas na leitura e produzir relações fonemas-grafemas na escrita (Soares, 2016).

Segundo Ehri (2013), a escrita, em vez de leitura, pode ser responsável pela emergência da fase parcialmente alfabética. Segundo a autora, na fase pré-alfabética, a leitura não é analítica e não envolve o som das letras, ao passo que a escrita, nessa mesma fase, por meio da invenção de escritas da criança, acaba por chamar sua atenção para as letras e seus respectivos sons, favorecendo o início da "escrita fonética", característica da fase parcialmente alfabética.

Embora a hipótese da relação causal entre habilidades de consciência fonológica e aprendizagem da leitura e da escrita em sistemas alfabéticos já esteja bastante consolidada na literatura científica (Barrera & Santos, 2014; Melby-Lervag et al., 2012; Morais et al., 2013; NELP, 2008), existem controvérsias sobre o papel específico desempenhado pelos diferentes níveis de consciência fonológica para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita (Barrera & Santos, 2014; Spinillo et al., 2010). Alguns estudos sugerem que a tomada de consciência das unidades silábicas seria mais importante para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita (Chetail & Mathey, 2009; Colé et al., 1999), enquanto outros estudos defendem ser a consciência dos fonemas a competência metafonológica-chave para a alfabetização (Ehri et al., 2001; Morais et al., 2013).

Essa controvérsia está intimamente ligada à hipótese teórica das diferenças existentes entre as línguas, como determinantes da relevância das habilidades psicolinguísticas subjacentes à aprendizagem da leitura e da escrita. As sociedades têm línguas faladas que variam em sua estrutura fonológica. Por exemplo, as línguas românicas (italiano, espanhol, português) geralmente têm uma estrutura silábica simples, em que predominam sílabas CV (consoante/vogal) abertas, com poucos grupos de consoantes iniciais ou finais. Já as línguas germânicas (alemão, inglês e línguas escandinavas) têm uma estrutura silábica mais complexa, com mais sílabas CVC (consoante/ vogal/consoante) fechadas e com grupos consonantais mais numerosos nas posições iniciais. Além disso, as línguas (escritas) alfabéticas possuem ortografias com complexidades diferentes, relacionadas com a regularidade ou transparência da associação entre as letras (grafemas) e os sons (fonemas). Uma ortografia é chamada de "rasa" ou "transparente" quando dispõe de um único grafema para representar cada fonema. No entanto, quando as relações entre grafemas e fonemas são mais irregulares, diz-se que a ortografia é "profunda" ou "opaca". Dessa forma, a complexidade surge quando é necessário usar combinações de letras para representar alguns fonemas ou quando uma única letra pode representar fonemas diferentes (Martínez & Goikoetxea, 2020; Seymour, 2013).

O português brasileiro (que apresenta diferenças fonológicas em relação ao português europeu) é considerado uma língua relativamente transparente com predomínio de uma estrutura silábica simples (formadas pela estrutura CV) e proeminente. Portanto, pesquisadores têm sugerido que as crianças falantes do português possam se beneficiar mais da consciência das sílabas do que dos fonemas no processo de aprendizagem da língua escrita (Anthony & Francis, 2005; Melo & Correa, 2013). Além disso, antes de iniciarem o processo de alfabetização, as crianças são capazes de prestar atenção e manipular naturalmente os sons maiores no fluxo da fala, como as sílabas. Já os fonemas têm sua percepção dificultada, pois, à exceção das vogais, são produzidos de maneira coarticulada no fluxo da fala, ou seja, sua pronúncia envolve de modo simultâneo mais de um ponto do aparelho fonador, o que dificulta sua percepção de forma isolada (Chetail & Mathey, 2010). Assim, o desenvolvimento da consciência fonêmica depende fundamentalmente de instrução explícita, enquanto a consciência silábica se desenvolve de maneira mais natural (Morais et al., 2013).

A condição básica para a aprendizagem da leitura, nos sistemas de escrita alfabéticos, é a descoberta do princípio alfabético ou princípio de correspondência entre grafemas e fonemas, em que estes últimos são re presentados graficamente por letras ou grupos de letras. Essa descoberta requer uma análise da criança sobre a estrutura fonológica da fala, combinada à identificação das letras (Morais, 2014). Entretanto, mesmo após a compreensão do princípio alfabético, a codificação silábica parece desempenhar um papel importante na aprendizagem da leitura e da escrita. De acordo com Colé et al. (1999), quando a criança realiza a decodificação, ela tenta extrair unidades maiores que os fonemas, beneficiando-se da estrutura saliente da sílaba para realizar o processamento grafossilábico, fundamentado em uma consciência silábica implícita desenvolvida por meio do seu contato com a língua falada.

Em um estudo longitudinal, Martínez e Goikoetxea (2020) investigaram os preditores da leitura e da escrita de palavras com diferentes estruturas silábicas: simples (V e CV) e complexas (CCV, CVC e CCVC) em língua espanhola. Participaram desta pesquisa 47 crianças, incluindo alunos da educação infantil, do primeiro e do segundo ano. Os resultados revelaram que os preditores para leitura e escrita diferiram quanto à estrutura silábica das palavras-alvo. Os dados mostraram que, tanto para a leitura quanto para a escrita de palavras com estrutura silábica simples, o conhecimento de letras foi o preditor mais forte, sem a mediação da consciência fonológica. Para a leitura e escrita de palavras com estrutura silábica complexa, entretanto, tanto o conhecimento de letras quanto a consciência fonológica mostraram-se preditores estatisticamente significativos. Esses resultados sugerem que, para a língua espanhola, de ortografia regular ou transparente, isto é, baseada em relações biunívocas entre fonemas e grafemas, a simplicidade da estrutura silábica desempenha um papel fundamental na facilitação da leitura e escrita, sem a necessidade de um conhecimento fonológico preciso. No entanto, no caso da leitura e da escrita de sílabas complexas, apenas o conhecimento de letras não é suficiente, sendo necessária uma estratégia mais sofisticada, baseada em habilidades mais desenvolvidos de consciência fonológica, como a consciência fonêmica.

O estudo citado corrobora pesquisas anteriores realizadas também em línguas transparentes, que indicam que o conhecimento das letras permite que as crianças leiam algumas palavras, independentemente de mostrarem um nível profundo de consciência fonológica (Casillas & Goikoetxea, 2007; Castells & Solé, 2013). A razão para isso reside no fato de que o nome da letra, na grande maioria dos casos, se relaciona ao seu som, informação que é utilizada pelas crianças nas suas primeiras tentativas para ler e escrever (Barrera & Santos, 2016). O conhecimento do alfabeto parece ser o elemento necessário para se preparar para a leitura de palavras, pelo menos em algumas ortografias regulares e de estrutura silábica simples, em que a correspondência letra-som é previsível e inequívoca na decodificação.

Em pesquisa realizada no Brasil sobre o papel do processamento grafossilábico nas habilidades iniciais de leitura, Lopes e Barrera (2019) analisaram os efeitos de uma técnica de coloração silábica (demarcação do limite entre as sílabas), sobre o desempenho na leitura de palavras de uma amostra de 77 crianças do 3° ano do ensino fundamental. As crianças foram distribuídas de forma balanceada —com base no nível de leitura— em dois grupos experimentais e submetidas a um teste de leitura de palavras e pseudopalavras com e sem o uso da técnica de coloração silábica. Os resultados mostraram que o uso do destaque silábico impulsionou o mecanismo de recodificação fonológica, facilitando o desempenho em leitura, particularmente no caso dos participantes com maiores dificuldades na decodificação.

Em oposição, existem evidências experimentais que sugerem que as crianças se beneficiam mais da análise dos fonemas do que das sílabas durante o processo de alfabetização (Cardoso-Martins & Batista, 2005; Melby-Lervag et al., 2012; Sargiani et al., 2018). Em um estudo experimental, Sargiani et al. (2018) investigaram se crianças pré-leitoras brasileiras se beneficiam mais do ensino do mapeamento de unidades grafofonêmicas ou grafossilábicas para começar a aprender a ler e escrever palavras e se a inclusão de instruções explícitas sobre os gestos articulatórios envolvidos na produção do fonema facilita o mapeamento de unidades grafofonêmicas e o desenvolvimento da consciência fonêmica. Os resultados mostraram que as crianças que receberam instruções em mapeamento ortográfico de fonemas com articulação, e aquelas que receberam instruções apenas em mapeamento ortográfico de fonemas obtiveram resultados superiores em leitura e escrita aos das crianças que receberam instruções no mapeamento ortográfico de sílabas. A instrução de fonemas com gestos articulatórios beneficiou as crianças mais do que a instrução sem esse componente. O estudo de acompanhamento (follow-up), realizado 18 meses mais tarde, mostrou que as crianças que receberam os treinamentos em mapeamento ortográfico de fonemas tiveram melhor desempenho em tarefas de leitura e escrita. Dessa forma, esses resultados evidenciam que, para o português do Brasil, o ensino do mapeamento ortográfico de fonemas para os leitores iniciantes pode ser mais eficaz do que o mapeamento ortográfico de sílabas.

O estudo de Ukrainetz et al. (2011), realizado com crianças falantes da língua inglesa, investigou os efeitos de um treino em síntese e segmentação de fonemas, com e sem instrução prévia de consciência silábica. Participaram desse estudo 39 crianças, com idade entre 4 e 5 anos. Os resultados mostraram ganhos significativos em síntese e segmentação fonêmica para os dois grupos. No entanto, não evidenciaram diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que pré-escolares podem apresentar ganhos em consciência fonêmica sem instrução prévia das sílabas. Portanto, este estudo aponta para o trabalho com unidades fonêmicas como uma maneira mais eficiente de ensinar a pré-escolares os sons individuais da fala, facilitando o processo de alfabetização.

Como pode ser deduzido pelo exposto anteriormente, apesar de estudos terem demonstrado que a habilidade de refletir sobre os sons da fala está intimamente relacionada com a aprendizagem da leitura e da escrita, não existe um consenso científico sobre qual é a unidade fonológica que mais contribui para o desenvolvimento inicial dessas habilidades, particularmente no caso do português do Brasil, língua considerada majoritariamente regular para a leitura, mas com maior grau de irregularidade para a escrita. Assim, considerando a escassez de pesquisas voltadas para a investigação do nível de consciência fonológica mais relevante para o ensino-aprendizagem da leitura e da escrita no português do Brasil, a presente pesquisa visa comparar os efeitos de treinamentos em consciência silábica e fonêmica, em relação a seus impactos sobre as habilidades de consciência fonológica, conhecimento de letras, leitura e escrita de pré-escolares brasileiros.

Método

Participantes

Participaram desta pesquisa 64 crianças de ambos os sexos, alunos de quatro turmas do último ano da educação infantil de uma escola da rede pública do interior do estado de São Paulo. Os participantes, 33 (52 %) do sexo masculino, tinham idade entre 59 e 72 meses (M = 64,85; DP = 3,73), ou seja, 5 anos e 5 meses, em média, no início da pesquisa. A amostra foi selecionada por conveniência. Como critério de participação na pesquisa, as crianças deveriam ter frequência regular à escola e não apresentar déficits perceptivos ou cognitivos. As informações sobre déficits perceptivos foram obtidas junto aos professores.

Instrumentos

Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (Angelini et al., 1999). É um teste não verbal de inteligência destinado a crianças entre 5 e 11 anos. O teste é padronizado para a população brasileira, apresentando coeficiente de alfa de Cronbach de .89. Esse teste foi aplicado para o controle de déficit cognitivo da amostra.

Teste de Consciência Fonológica: Avaliação Sequencial (Moojen et al., 2003). Esse instrumento, indicado para crianças a partir de 4 anos, consiste em tarefas de síntese, segmentação, identificação, produção, exclusão e transposição de sílabas e fonemas. Cada resposta correta equivale a um ponto, sendo 70 o número total de acertos possíveis. No caso das tarefas de consciência silábica, o valor máximo é de 40 pontos e, no caso das tarefas de consciência fonêmica, o valor máximo é de 30 pontos.

Sondagem do Nome ou Som das Letras. Essa prova foi desenvolvida especificamente para este estudo, com o objetivo de avaliar o conhecimento da criança em nomear as letras do alfabeto. Cada letra foi apresentada no formato de imprensa maiúscula, em fonte Arial preta, tamanho 72, sobre fundo branco. A ordem de apresentação foi aleatória e a mesma sequência foi mantida para todas as crianças. A pontuação variou de 0 a 26 pontos. Como essa prova foi desenvolvida especificamente para o estudo, não há padrões esperados de resposta para o nível da educação infantil.

Sondagem da Escrita. A prova, elaborada pelas pesquisadoras, foi composta pelas imagens de oito figuras familiares para as crianças brasileiras, dispostas na seguinte ordem: sapo, carro, rei, fada, bola, gato, mesa e lua. A criança devia escrever o nome de cada figura ao lado desta. Para a pontuação da sondagem da escrita, foi utilizado o sistema Ponto (http://spell.psychology.wustl.edu/ponto/), que atribui valores a cada palavra escrita com base nos erros ortográficos (trocas, acréscimos ou omissões de letras). Quanto mais erros ortográficos, maior a pontuação obtida.

Sondagem da Leitura. Essa prova foi composta por 32 itens, 24 palavras e 8 pseudopalavras. As palavras dissílabas foram selecionadas pelas pesquisadoras, com base em listas de palavras e pseudopalavras propostas nos instrumentos de Cuetos et al. (2012) e Pinheiro (1994). Utilizaram-se como critérios de escolha das palavras aquelas com estrutura silábica simples (CV) e ortografia regular. As palavras monossilábicas foram propostas originalmente pelas pesquisadoras. Cada palavra foi apresentada isoladamente, escrita com letras maiúsculas, fonte Calibri, tamanho 150, no programa PowerPoint. A criança foi solicitada a ler as palavras em voz alta. A pontuação seguiu os seguintes critérios, os quais foram aplicados a cada palavra: 1) Não lê ou verbaliza palavra aleatoriamente — 0; 2) Reconhece (ou tenta reconhecer) a palavra via estratégia logográfica (atribuição do próprio nome ou de outra palavra começada com a mesma letra, por exemplo) — 1 ponto; 3) Soletra a palavra (ou a maior parte das letras que a compõem), sem chegar a identificá-la — 2 pontos; 4) Realiza leitura via decodificação (grafossilábica ou grafofonêmica) — 3 pontos; 5) Reconhecimento automático da palavra — 4 pontos. Portanto, o valor total da pontuação nessa prova variou de 0 a 128 pontos.

Procedimentos de coleta de dados

A pesquisa seguiu um delineamento incluindo pré-teste, intervenção e pós-teste, com comparação entre os grupos experimentais (fonêmico x silábico) e grupo controle. No pré-teste, as crianças foram avaliadas de acordo com os instrumentos propostos, nas seguintes habilidades: consciência fonológica, conhecimento das letras, leitura e escrita. Nesse momento, também foi aplicado o teste Raven, a fim de excluir da amostra crianças com suspeitas de déficits intelectuais. Após essas avaliações, as crianças foram alocadas, de forma balanceada, em três grupos: grupo fonêmico — GF (n = 21), grupo silábico — GS (n = 21) e grupo controle — GC (n = 22). O balanceamento dos participantes foi realizado de modo a garantir que cada grupo fosse composto por participantes com desempenho alto, médio e baixo nas habilidades avaliadas, de acordo com os resultados obtidos no pré-teste. Logo após, as crianças de cada grupo foram subdivididas em subgrupos menores, de 4 a 6 participantes e foram submetidas ao treinamento em consciência fonêmica, silábica ou contação de histórias (GC). O pós-teste ocorreu após o término imediato das intervenções e consistiu na reaplicação das tarefas realizadas na fase de pré-teste (exceto o teste de inteligência).

As avaliações dos alunos no pré e pós-teste foram realizadas individualmente, no ambiente escolar, em sala silenciosa, durante o período letivo e em pelo menos duas etapas (cerca de 30 minutos), de modo a evitar que a fadiga pudesse interferir no seu resultado.

As sessões de treino (intervenção) foram realizadas pela pesquisadora utilizando atividades e materiais pedagógicos específicos para o desenvolvimento da consciência fonológica. Em síntese, ostreinamentos contaram com a análise de palavras em seus fonemas ou sílabas constituintes e na apresentação das letras apropriadas para representar as respectivas unidades fonológicas trabalhadas, dependendo da condição experimental. As atividades de intervenção foram elaboradas com base nos trabalhos de Seabra e Capovilla (2010) e na experiência das pesquisadoras. As intervenções contaram com as seguintes atividades:

• ensino do nome e som das vogais (GF e GS);

• ensino do nome e som das consoantes (GF);

• ensino do nome das consoantes seguido do ensino de sua "família silábica", composta por consoante mais vogais (GS);

• estímulo às habilidades básicas de consciência fonológica por meio de atividades de identificação e produção de aliteração, rima, síntese e segmentação fonêmica (GF);

• estímulo às habilidades básicas de consciência fonológica por meio de atividades de identificação e produção de aliteração, rima, síntese e segmentação silábica (GS);

• contato com palavras escritas para a associação entre letra-som (GF) ou entre sílaba e som (GS);

• estímulo à oralidade, quando as crianças eram incentivadas a falar as palavras começadas ou terminadas com o som/fonema (GF) ou com a sílaba (GS) determinado/a pela pesquisadora;

• estímulo à audição, quando as crianças eram incentivadas a prestar atenção nos sons/fonemas(GF) ou nas sílabas (GS) que "saíam da boquinha";

• uso de música rimada (GF e GS);

• exercícios fonoarticulatórios, quando as crianças eram estimuladas a emitir os sons das letras (GF) ou das sílabas (GS) de maneira exagerada, movimentando os lábios. Tais exercícios eram acompanhados de espelhos para visualizar o movimento da boca ao emitir os fonemas ou as sílabas.

A intervenção com o GF consistiu em 12 sessões de treinamento com ênfase na abordagem dos fonemas, e a intervenção com o GS consistiu em 12 sessões de treinamentos com ênfase na abordagem de sílabas. As intervenções ocorreram duas vezes por semana com cada grupo experimental, em um período de seis semanas. Cada sessão durou aproximadamente 30 minutos. O GC também participou de 12 sessões de 30 minutos nas quais havia a leitura de livros de histórias infantis pela pesquisadora.

O estudo foi aprovado por comitê de ética em pesquisa da instituição responsável (número CAAE [certificado de apresentação de apreciação ética]: 88096218.3.0000.5407). Os pais ou responsáveis legais por todos os participantes assinaram os termos de consentimento livre e esclarecido, garantindo-se também a aceitação voluntária das crianças para participarem do estudo.

Análise de dados

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 17.0, para Windows. Inicialmente, foram realizadas análises descritivas de modo a resumir o desempenho dos grupos nas diferentes provas no pré-teste e no pós-teste. Testes específicos (Shapiro-Wilk) foram realizados a fim de testar a hipótese da normalidade dos dados. A partir dos resultados obtidos, foram realizadas análises estatísticas inferenciais paramétricas ou não paramétricas para avaliar a significância dos resultados obtidos com a intervenção, em termos das habilidades avaliadas. Os níveis de ignificância foram previamente determinados em p < .05.

Resultados

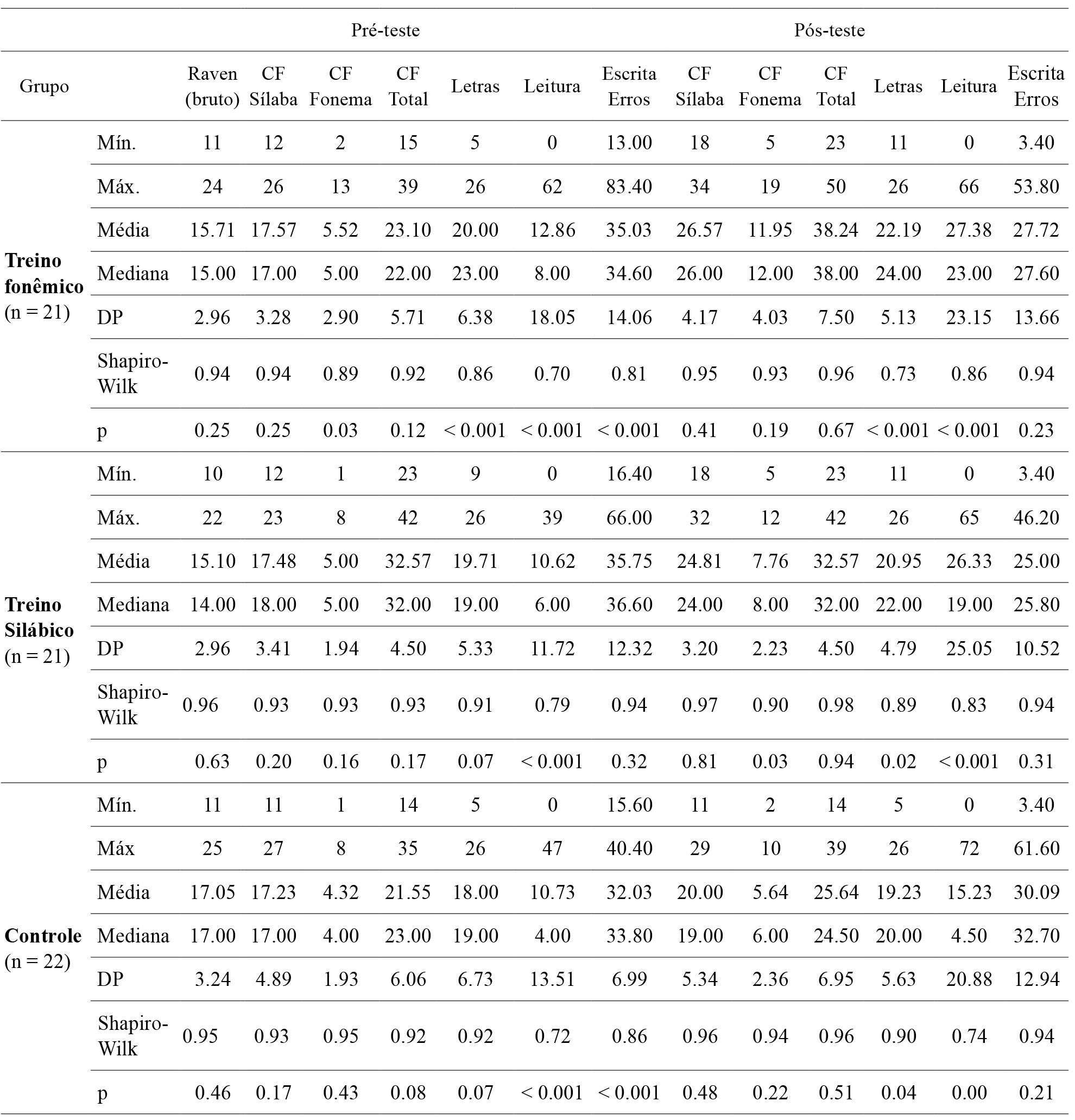

Na Tabela 1, estão descritos, para cada grupo da pesquisa, os valores máximos e mínimos observados, a média, a mediana e o desvio-padrão das variáveis investigadas, tanto no pré-teste como no pós-teste: Raven (bruto), consciência silábica, consciência fonêmica, consciência fonológica total, conhecimento das letras, leitura e escrita. A Tabela 1 informa ainda os resultados do teste de Shapiro-Wilk, utilizado para verificar a hipótese de normalidade dos dados. Rejeitou-se a hipótese de normalidade para as variáveis cujo nível de significância no referido teste foi inferior a .05.

Tabela 1 Dados descritivos das variáveis avaliadas no pré-teste e no pós-teste, de acordo com o grupo

Nota: CF = consciência fonológica; DP = desvio-padrão.

Antes das intervenções, de acordo com os resultados do pré-teste, foram realizados testes estatísticos para garantir a equivalência dos grupos. Os resultados dos testes (Anova e Kruskal-Wallys) indicaram que não foram observadas diferenças significativas entre GF, GS e GC para nenhuma das habilidades avaliadas, conforme resultados apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 Resultados do teste Anova (F) e do teste de Kruskal-Wallis (X2) para a comparação entre os grupos no pré e pós-teste para as variáveis estudadas

Notas: CF = consciência fonológica; *p < .05.

Após as intervenções, porém, de acordo com as análises dos resultados do pós-teste, foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para as seguintes habilidades: CF sílaba (F (2; 61) = 13.21;p < .001), CF Fonema (X2 = 24.76; p < .001) e CF Total (F (2; 61) = 20.54; p < .001). Embora as análises não tenham mostrado efeito significativo para as variáveis "conhecimento de letras" (X2 = 5.12; p = .08) e "leitura" (X2 = 5.30; p = .07), os valores de p mostraram-se próximos do valor estipulado ( p < .05). Vale ressaltar que, na avaliação da escrita, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos após a intervenção (F (2; 61) = 0.89; p = .41).

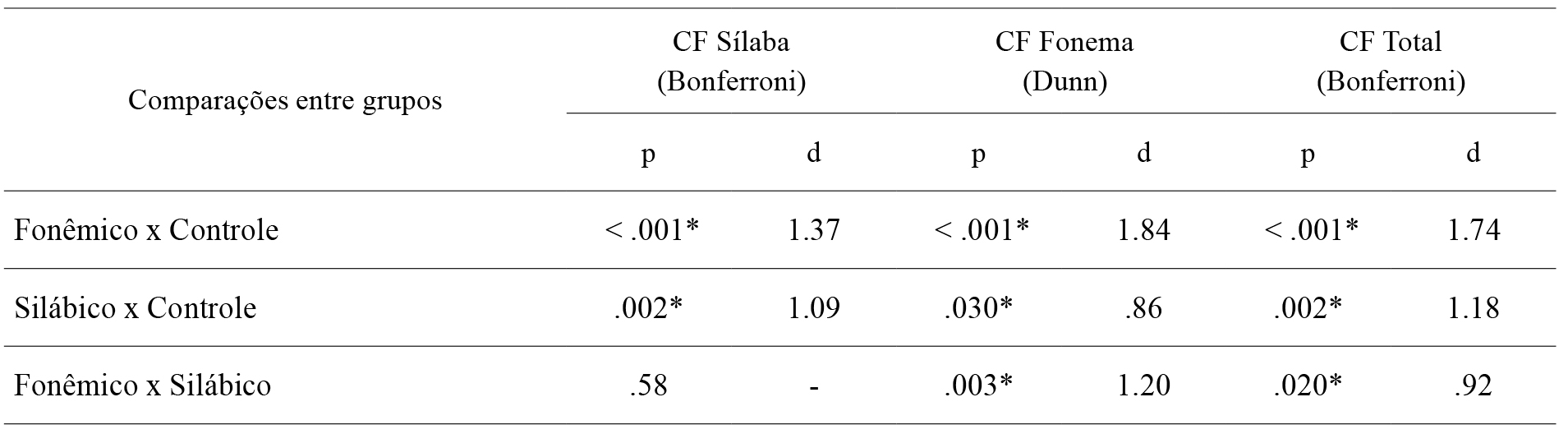

A seguir, foram realizadas análises post hoc para explorar as diferenças entre os GF, GS e GC quanto às habilidades de consciência fonológica. Foi calculado também o tamanho de efeito (d de Cohen) das diferenças observadas. De acordo com Cohen (1988), são considerados pequenos, médios e grandes efeitos, respectivamente, os valores 0.2, 0.5 e 0.8. As análises post-hoc realizadas (Tabela 3) demostram superioridade do GF quando comparado ao GC para as variáveis: CF Sílaba (p < .001; d = 1.37), CF Fonema (p < .001; d = 1,84) e CF Total (p < .001; d = 1.74). Observam-se, ainda, tamanhos de efeito bastante elevados (d > 0.8) para todas as habilidades de consciência fonológica.

As comparações post hoc realizadas entre GS e GC mostraram diferenças significativas a favor das crianças que participaram da intervenção silábica para as habilidades de CF Sílaba (p = .002; d = 1.09), CF Fonema (p = .030; d = .86) e CF Total (p = .002; d = 1.18). Os tamanhos de efeito obtidos com a intervenção silábica sobre as habilidades de CF também podem ser considerados grandes (d > 0.8), embora um pouco inferiores aos obtidos pelo GF em comparação ao GC.

É importante salientar que, apesar de o GF e o GS terem apresentado diferenças significativas em relação ao GC apenas no caso das habilidades de consciência fonológica, os resultados desses grupos (GF e GS) foram sistematicamente superiores aos do GC nas demais habilidades avaliadas: conhecimento de letras, leitura e escrita (Tabela 1), o que sugere também efeitos positivos das intervenções fonêmica e silábica para essas habilidades.

A análise post hoc que compara os GF e GS (Tabela 3) indica ainda que as crianças que participaram da intervenção com fonemas apresentaram diferenças significativas para as variáveis CF Fonema (p = .003; d = 1.20) e CF Total (p = .020; d = 0.92). O tamanho do efeito da intervenção fonêmica comparado à silábica nessas habilidades também pode ser considerado de grande magnitude (d > 0.8). Na comparação entre os dois grupos que sofreram intervenção, os resultados mostram que, embora somente as diferenças nas habilidades de CF Fonema e CF Total tenham apresentado significância estatística, os resultados do GF no pós-teste foram melhores que os do GS em todas as demais habilidades avaliadas, com exceção dos resultados em escrita (Tabela 1). Isso significa dizer que a intervenção com fonemas foi a que mais potencializou as habilidades de consciência fonológica, conhecimento de letras e leitura das crianças participantes da pesquisa. Portanto, os resultados sugerem certa superioridade do treinamento fonêmico quando comparado ao treinamento silábico para o desenvolvimento das habilidades avaliadas.

Tabela 3 Resultados do teste post hoc de Bonferroni (variáveis: CF Sílaba e CF total) e do teste de Dunn (variável: CF Fonema) para a comparação dos grupos, acrescidos do tamanho do efeito (d)

Nota: CF = consciência fonológica; *p < .05.

Além das comparações entre os grupos, foi realizada também uma análise das mudanças observadas em cada grupo entre o pré e pós-teste. Para tanto, foram utilizados o teste t para amostras repetidas ou o teste de Wilcoxon, em função dos resultados obtidos a partir da aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram que, tanto no caso do GF quanto do GS, foram encontradas diferenças significativas entre o pré e o pós-teste para todas as habilidades avaliadas: CF Sílaba, CF Fonema, CF Total, conhecimento de letras, leitura e escrita. No caso do GF, a magnitude dos efeitos observados para todas as variáveis foi bastante elevada, à exceção das habilidades de escrita, cujo tamanho do efeito foi médio. No caso do GS, os tamanhos de efeito também foram bastante elevados, à exceção do caso das habilidades de escrita e conhecimento de letras, cujo tamanho do efeito também foi médio. Já para o GC, os resultados mostraram diferença estatisticamente significativa apenas nas habilidades relacionadas à consciência fonológica, todas com tamanho médio de efeito.

Tabela 4 Resultado do teste t e do teste de Wilcoxon (z) para a comparação intragrupos (Pré-teste x pós-teste) incluindo valores de efeito (d)

Nota: CF= consciência fonológica. Foram considerados significativos os valores de p < .05.

Discussão

O estudo visou comparar os efeitos de intervenções voltadas para o desenvolvimento de habilidades de consciência fonêmica vs. silábica, sobre as habilidades metafonológicas, de conhecimento das letras, leitura e escrita de pré-escolares falantes do português do Brasil.

A análise dos dados mostrou que não havia diferenças significativas entre os grupos nas medidas das variáveis estudadas antes da intervenção. Porém, a análise dos resultados comparando as crianças dos GF, GS e GC após a intervenção revelou diferenças significativas para as habilidades de consciência fonológica, favoráveis aos grupos experimentais (GF e GS). Embora não tenha havido diferenças significativas entre os grupos no conhecimento das letras e nas habilidades de leitura, os dados brutos obtidos e os valores de p próximos ao estipulado sugerem efeitos favoráveis das intervenções também para essas habilidades. Além disso, nas análises intragrupos, foram observadas diferenças significativas entre o pré e o pós-teste para essas habilidades apenas no caso dos grupos experimentais (GF e GS), reforçando o efeito positivo das intervenções em consciência fonológica para as habilidades de conhecimento de letras e leitura. Tais resultados estão de acordo com o que mostra a literatura a respeito dos efeitos positivos da intervenção em consciência fonológica, obtidos a partir de estudos realizados tanto no Brasil como no exterior (Barrera & Santos, 2014; Melby-Lervag et al., 2012; NELP, 2008; Sargiani et al., 2018).

Entretanto, nenhuma diferença significativa entre os grupos foi encontrada para o desempenho em escrita após a intervenção. Isso pode indicar que essa habilidade seria mais complexa, demandando mais tempo para ser desenvolvida e apresentando evolução mais significativa em estágios um pouco mais avançados de escolaridade. De fato, Ehri (1997, 2013) descreve, em seu modelo de aprendizagem da leitura e da escrita, possíveis defasagens entre as estratégias utilizadas na leitura e na escrita em cada fase postulada. Assim, é possível supor que as habilidades de consciência fonológica desenvolvidas durante a intervenção ainda não estão sendo utilizadas de forma adequada para favorecer o uso de estratégias de escrita fonética, característica das fases mais avançadas da escrita. Além disso, o conhecimento das letras adquirido com as intervenções, associado aos progressos em consciência fonológica obtidos pelos GF e GS, pode estar apoiando o uso de estratégias de leitura mais evoluídas.

Os resultados das análises post hoc mostraram que tanto o GF quanto o GS quando comparados ao GC apresentaram diferenças significativas, favoráveis à intervenção, para as variáveis: CF Sílaba, CF Fonema e CF Total. Isso indica a eficácia da intervenção para melhorar as habilidades metafonológicas de pré-escolares, com grandes tamanhos de efeito (d > 0.8), maiores para o GF do que para o GS.

Na comparação entre GF e GS, os resultados mostram diferenças significativas a favor dos participantes do GF para as variáveis: CF Fonema e CF Total, com tamanhos de efeito elevados (d > 0.8). Embora apenas as habilidades CF Fonema e CF Total tenham apresentado significância estatística, os resultados do GF no pós-teste foram melhores que os do GS em todas as demais habilidades avaliadas exceto para os resultados em escrita (Tabela 1). Tais resultados, associados às análises intragrupos da evolução entre o pré e pós-teste, sugerem que a intervenção fonêmica foi a que mais aprimorou a consciência fonológica, o conhecimento das letras e as habilidades de leitura das crianças participantes da pesquisa.

Portanto, os resultados apontam para a superioridade das intervenções fonêmicas quando comparadas às silábicas para o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica, conhecimento de letras e leitura de palavras. Esse resultado corrobora o estudo de Ehri (2014), que mostrou que o mapeamento grafofonêmico é mais eficiente do que o mapeamento grafossilábico no início da aprendizagem da leitura e da escrita. Estudos realizados com crianças brasileiras também mostraram que, para o português brasileiro, apesar de as sílabas possuírem uma estrutura mais proeminente, o ensino do mapeamento ortográfico de fonemas para leitores iniciantes é mais eficaz do que o mapeamento ortográfico de sílabas no início da alfabetização (Cardoso-Martins & Batista, 2005; Sargiani et al., 2018).

É relevante destacar que duas habilidades consideradas fundamentais para a aprendizagem da leitura e da escrita — a consciência fonológica e o conhecimento de letras (Barrera & Santos, 2016; Martínez & Goikoetxea, 2020; Morais et al., 2013) — se mostraram sensíveis à intervenção fonêmica, apresentando tamanhos de efeito bastante elevados na comparação entre o pré e o pós-teste. Esses resultados sustentam a hipótese de que essa intervenção proporciona benefícios para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita.

Considerações finais

Os resultados obtidos sugerem que a intervenção em consciência fonológica, principalmente focada nas habilidades de consciência fonêmica e nas relações letra-som, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento das habilidades metafonológicas de pré-escolares falantes do português do Brasil. Além disso, essa intervenção também apresenta impactos positivos no conhecimento de letras e nas habilidades emergentes de leitura. Embora em menor grau, pode ainda influenciar o desenvolvimento da escrita emergente.

Os resultados obtidos são encorajadores, considerando o número relativamente reduzido de participantes da amostra e a duração limitada da intervenção (em seis semanas, totalizando aproximadamente seis horas de duração). Nesse sentido, pesquisas futuras devem ser realizadas com o objetivo de equacionar algumas limitações deste estudo, pois seriam relevantes estudos semelhantes com maior número de participantes e com intervenção mais estendida. Outra possibilidade seria acompanhar os participantes por meio de um estudo longitudinal, avaliando suas habilidades de leitura e escrita de palavras ao final do 1° ano do ensino fundamental, a fim de identificar com mais precisão o impacto das intervenções em consciência fonêmica e silábica sobre essas competências. Afinal, é por meio de uma compreensão mais aprofundada do processo de aprendizagem da nossa língua escrita pelas crianças que se pode contribuir para uma alfabetização bem-sucedida.

Referências

Angelini, A. L., Alves, I. C. B., Custódio, E. M., Duarte, W. F., & Duarte, J. L. M. (1999). Matrizes progressivas coloridas de Raven: escala especial. Hogrefe, Centro Editor de Testes e Pesquisa em Psicologia (CETEPP).

Anthony, J. L., & Francis, D. J. (2005). Development of phonological awareness. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 255-259. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00376.x

Barrera, S. D., & Maluf, M. R. (2003). Consciência metalinguística e alfabetização: um estudo com crianças da primeira série do ensino fundamental. Psicologia: Reflexão e Crítica, 16(3), 491-502. https://doi.org/10.1590/S0102-79722003000300008

Barrera, S. D., & Santos, M. D. (2014). Influência da consciência fonológica na aprendizagem da leitura e escrita: o que dizem as pesquisas brasileiras. In J. P. Oliveira, T. M. S. Braga, F. L. P. Viana, & A. S. Santos (Eds.), Alfabetização em países de língua portuguesa: Pesquisa e intervenção (pp. 27-42). CRV.

Barrera, S. D., & Santos, M. J. (2016). Conhecimento do nome das letras e habilidades iniciais em escrita. Boletim - Academia Paulista de Psicologia, 36(90), 1-15. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_art-text&pid=S1415-711X2016000100002&l-ng=pt&tlng=pt

Cardoso-Martins, C., & Batista, A. (2005). O conhecimento do nome das letras e o desenvolvimento da escrita: evidência de crianças falantes do português. Psicologia: Reflexão e Crítica, 18, 330-336. https://doi.org/10.1590/S0102-79722005000300006.

Casillas, A., & Goikoetxea, E. (2007) Sílaba, principio-rima y fonema como predictores de la lectura y la escritura tempranas. Infancia y Aprendizaje, 30(2), 245-259. https://doi.org/10.1174/021037007780705184

Castells, N., & Solé, I. (2013). Early literacy development in Catalan: Characteristics and instructional influence. Da Investigação às Práticas: Estudos De Natureza Educacional, 3(1), 3-23. https://doi.org/10.25757/invep.v3i1.25

Chetail, F., & Mathey, S. (2009). Activation of syllable units during visual recognition of French words in Grade 2. Journal of Child Language, 36(4), 883-894. https://doi.org/10.1017/S0305000908009197

Chetail, F., & Mathey, S. (2010). A syllabary providing statistical information on phonological and orthographic syllables. Journal of Psycholinguistic Research, 39(6), 485-504. https://doi.org/10.1007/s10936-009-9146-y

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2a ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Colé, P., Magnan, A., & Grainger, J. (1999). Syllablesized units in visual word recognition: Evidence from skilled and beginning readers of French. Applied Psycholinguistics, 20(4), 507-532. https://doi.org/10.1017/S0142716499004038

Ehri, L. C. (1997). Sight word learning in normal readers and dyslexia. In B. Blachman (Ed.), Foundations of reading acquisition and dyslexia: Implications for early intervention (pp. 163-189). Lawrence Erlbaum Associates.

Ehri, L. C. (2013). O desenvolvimento da leitura imediata de palavras: fases e estudos. In M. J. Snowling, & C. Hulme (Eds.), A ciência da leitura (pp. 153-172). Penso.

Ehri, L. C. (2014). Orthographic mapping in the acquisition of sight word reading, spelling memory, and vocabulary learning. Scientific Studies of Reading, 18(1), 5-21. https://doi.org/10.1080/10888438.2013.819356

Ehri, L. C., Nunes, S. R., Stahl, S. A., & Willows, D. M. (2001). Systematic phonics instruction helps students learn to read: Evidence from the National Reading Panel's meta-analysis. Review of Educational Research, 71(3), 393-447. https://doi.org/10.3102/00346543071003393

Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. Patterson, J. Marshall, & M. Coltheart (Eds.), Surface dyslexia: Neuropsychological and cognitive studies of phonological reading (pp. 301-330). Lawrence Erlbaum Associates.

Lopes, W., & Barrera, S. D. (2019). Effects of a syllabic highlight technique in word reading of beginning readers. Estudos de Psicologia (Natal), 24(4), 349-358. http://dx.doi.org/10.22491/1678-4669.20190035

Martínez, N., & Goikoetxea, E. (2020). Predictors of reading and spelling words change as a function of syllabic structure in spanish. PsicologíaEducativa, 26, 37-48. https://doi.org/10.5093/psed2019a20

Melby-Lervag, M., Lyster, S. A. H., & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 138(2), 322-352. https://doi.org/10.1037/a0026744

Melo, R. B., & Correa, J. (2013). Consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e escrita por adultos. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 13(2), 460-479. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid =S1808-42812013000200005&lng=pt&nrm=iso

Moojen, S., Lamprecht, R. R., Santos, R. M., Freitas, G. M., Brodacz, R., Siqueira, M., & Guarda, E. (2003). CONFIAS — Consciência fonológica: instrumento de avaliação sequencial. Casa do Psicólogo.

Morais, J. (2014). Alfabetizar para a democracia. Penso.Morais, J. Leite, I., & Kolinsky, R. (2013). Entre a pré-leitura e a leitura hábil: condições e patamares da aprendizagem. In M. R. Maluf, & C. Cardoso-Martins (Eds.), Alfabetização no Século XXI (pp. 17-48). Penso.

National Early Literacy Panel. (2008). Developing early literacy: Report of the National Early Liter.cyPanel. https://lincs.ed.gov/publications/pdf/NELPReport09.pdf

Piasta, S. B., Phillips, B. M., Williams, J. M., Bowles, R. P., & Anthony, J. L. (2016). Measuring young children's alphabet knowledge: Development and validation of brief letter-sound knowledge assessments. The Elementary School Journal, 116(4), 523-548. https://doi.org/10.1086/686222

Sargiani, R., Ehri, L., & Maluf, M. (2018). Orthographic mapping instruction to facilitate reading and spelling in Brazilian emergent readers. Applied Psycholinguistics, 39(6), 1405-1437. https://doi.org/10.1017/S0142716418000371

Seabra, A. G., & Capovilla, F. C. (2010). Alfabetização: método fônico. Memnon.

Seymour, P. H. K. (2013). O desenvolvimento inicial da leitura em ortografias europeias. In M. Snowling, & C. Hulme (Eds.), A ciência da leitura (pp. 314-333). Penso

Soares, M. (2016). Alfabetização: A questão dos métodos. Contexto.

Spinillo, A. G., Mota, M. M. P. E., & Correa, J. (2010). Consciência metalinguística e compreensão de leitura: diferentes facetas de uma relação complexa. Educar, 38, 157-171. https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/20355

Ukrainetz, T. A., Janae, J. N., Wilkerson, K., & Beddes, S. R. (2011). The effects of syllable instruction on phonemic awareness in preschoolers. Early Childhood Research Quarterly, 26, 50-60. https://doi.org/10.1016Aj.ecresq.2010.04.006